Reflexiones hexagonales

Las elecciones francesas coinciden con el declive de los grandes proyectos, en un país próspero e incierto, que reclama más seguridad que identidad.

para la historia de los grandes proyectos parisinos, la Francia bicéfala de Jacques Chirac y Lionel Jos-pin ofrece a los electores de mañana un balance común y un proyecto banal. Ninguno de los dos candidatos a la presidencia puede mostrar aquella «cierta idea de Francia» que sirvió de motor al trayecto fundacional del General De Gaulle, y ni el actual Presidente ni el Primer Ministro presentan en sus programas siameses otra cosa que una tibia continuidad con un panorama conformista donde las promesas ampulosas y la fidelidad retórica a la ‘excepción francesa’ se emplean sólo para dar color a un consenso plácido cuya única perspectiva es la de una creciente globalización cultural y económica: la democracia y la arquitectura à la française no son otra cosa que una versión tematizada de la democracia y la arquitectura globales.

En la lucha por mantener su identidad cultural, Francia emplea armas arquitectónicas: Lacaton y Vassal han recuperado el Palais de Tokyo en París (arriba), y Jakob y MacFarlane, el teatro de Pont Audemer (abajo).

En un mundo de fronteras borrosas,lapropiaidea de escuelas nacionales tiene un aroma de convención añeja. Aunque todavía seguimos refiriéndonos a la tecnología británica, el laconismo suizo o el experimentalismo holandés, sabemos que estas denominaciones taquigráficas son arcaísmos de conveniencia, ocasionalmente útiles para la promoción publicitaria, pero enteramente desprovistos de contenido genuino. Cuando en los Países Bajos, donde esta variedad del marketing arquitectónico ha llegado al paroxismo, se publicó un volumen titulado SuperDutch, el representante de esa hipotética escuela holandesa, Rem Koolhaas, se limitó a comentar: «Imaginen cómo nos daría náuseas un libro llamado SuperGermans, nos reiríamos con gusto de SuperBelgians, sonreiríamos displicentemente ante SuperFrench, o nos lamentaríamos amargamente de SuperAmericans: resulta ridículo que hoy se intente relacionar la renovación arquitectónica con una identidad nacional.»

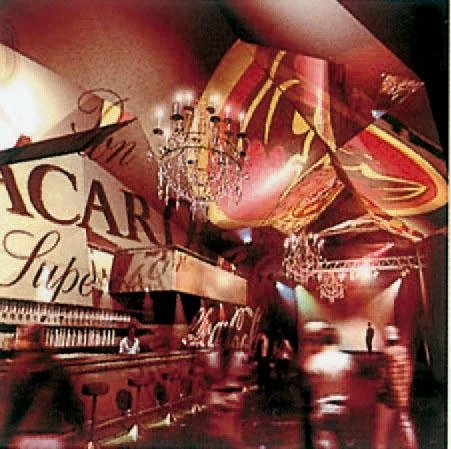

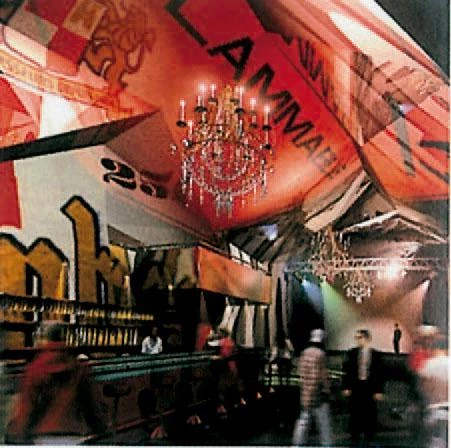

El panorama estilístico, polarizado hasta ayer entre la construcción inmaterial y el corbusianismo escultórico, se presenta ahora más diverso y disperso; abajo en portada, el Nouveau Casino en París, de Périphériques.

Siendo eso cierto, la arquitectura y la democracia francesas manifiestan pese a todo unos rasgos peculiares de naturaleza costumbrista que —con motivo de otra ocasión electoral— fueron admirablemente delineados por Eric Rohmer en El árbol, el alcalde y la mediateca, una comedia pedagógica e ingrávida donde el carácter superfluo de la construcción se enreda con las intrigas triviales de la política, observando los grandes dilemas urbanísticos y ecológicos de nuestro tiempo desde el laboratorio diminuto de una aldea idílica. Aunque su conciencia de excepción y sólida autoestima no hayan producido aún un volumen de SuperFranceses, la dimensión cultural ha sido tan característica de la V República que los arquitectos tienen motivos para esperar una atención política y presupuestaria singular, y razones para confiar en que sus obras lleguen a diferenciarse de la corriente unánime de la construcción corporativa.

Esa resistencia a la globalización es, de hecho, resistencia a la americanización, y el debate arquitectónico no es sino un capítulo de una polémica más general sobre la capacidad delViejo Continente para mantener su propia personalidad cultural y política en un mundo crecientemente homogeneizado bajo la hegemonía material e ideológica de Estados Unidos. Por más que tantas veces esa afirmación de la identidad sea un brindis al sol, defendiendo el queso camembert frente a la comida rápida de McDonald’s o el derecho al bigote en los empleados del Disney parisino, la defensa de la singularidad francesa acaba conduciendo a un proyecto de autonomía europeo empeñado en rescatar a los países de la Unión de su actual destino manifiesto: convertirse en un protectorado americano, donde tanto la organización del territorio y las formas de crecimiento urbano como la economía de la construcción y los patrones simbólicos de la arquitectu-ra provengan de la metrópolis.

La idea de Francia que incorporaban los inventarios patrimoniales y las casas de cultura del General De Gaulle y su ministro André Malraux sufrió una significativa transformación con los grands travaux—que tras el Centro Pompidou experimentaron su mayor auge con la llegada a la Presidencia en 1981 de François Mitterrand, impulsor con su ministro Jack Lang de las grandes obras culturales de París—, y volvió a experimentar una inflexión en la última etapa de mediatecas y museos dispersos por la geografía del hexágono: los valores republicanos fueron sustituidos por un colosalismo entre monárquico y mediático, y éste a su vez reemplazado por una agitación tan descentralizada como desorientada. Si la grandeur pudo prorrogarse como espectáculo, la actual ‘democracia de la proximidad’convierte la excepción cultural francesa en un lema hueco.

Durante la última década, algunos arquitectos creyeron encontrar en las formas de Le Corbusier un referente cultural y un arma crítica frente a la in-vasión de la arquitectura inmaterial y mediática, que juzgaban instrumento del consumismo tecnocrático y expresión de la sociedad del espectáculo. Pero si la arquitectura francesa se había caracterizado históricamente por la monumentalidad geométrica y la innovación tecnológica, tanto los cilindros de hormigón de los unos como los cubos de vidrio de los otros tenían legítimas cartas de filiación estilís-tica, y al final el refinamiento fabril y futurista de los Nouvel, Perrault et al acabaría imponiéndose al corbusianismo escultórico de Henri Ciriani y sus discípulos. No es seguro que éste haya sido un triun-fo de la globalización sobre lo específico; sin em-bargo, es evidente que lo ha sido de lo mediático sobre el viejo «juego sabio y magnífico de los vo-lúmenes bajo la luz.»

Esta arquitectura publicitaria y elegante, narcisista y satisfecha, que aloja en paisajes de lujo y reflejos tanto los usos públicos como los programas privados, desdibujando los límites entre las instituciones y el comercio para reunir la cultura con la moda, es desde luego una eficaz representación de un país próspero, hedonista y cínico: una Francia superficial y desencantada que no es ya la de Marguerite Yourcenar sino la de Michel Houellebecq. Esa Francia descreída, más preocupada por la seguridad que por la identidad, es a la postre la quintaesencia de una Europa envejecida y decadente, tan ineficaz cuando intenta mantener el orden en su pro-pia casa balcánica como cuando pretende mediar en el polvorín religioso y petrolífero de Oriente Medio, y que se enfrenta a los flujos migratorios que están transformando el continente con una mezcla de aceptación reticente de la multiculturalidad ‘políticamente correcta’ y el temor oculto a ver las catedrales rodeadas por mezquitas.

Tras los grandes proyectos de Mitterrand para la capital llegó una etapa de descentralización, de la que son fruto obras como la brasserie de Nouvel en Estrasburgo (arriba), o la mediateca de Du Besset y Lyon en Troyes (abajo).

Cualquier exégesis del hexágono debe finalmente referirse a la herencia colosal y agridulce de los grandes proyectos, cuya sombra se cierne inevitablemente sobre el actual debate electoral. Según el diario Le Monde, los cuatro grandes mastodontes de la cultura (la Biblioteca Nacional, la Ópera de París, el Museo del Louvre y el Centro Pompidou) degluten la cuarta parte del presupuesto del ministerio sólo en gastos de funcionamiento, y asfixian una gestión cultural que está pagando la factura hiperbólica de la época de Jack Lang: para este periódico, en el futuro Francia tendrá que construirmenos, descentralizarmás y administrar mejor; en suma, «hacer de Malraux con los hijos de Lang». La política de los museos, que está reemplazando las inversiones por el etiquetado, de manera que la marca Musée de France se convierta en una denominación de origen tan prestigiosa como la de los grands crus, la moda o el perfume, es un buen ejemplo de esta nueva austeridad inteligente. Francia ya no es diferente, pero su imaginación cultural es todavía un modelo para casi todos.