La Internacional Situacionista fue la vanguardia artística y política que más identificamos con los acontecimientos del Mayo francés en 1968. Su crítica social tuvo una dimensión urbanística expresada en proyectos utópicos como la Nueva Babilonia, una ciudad nómada que siguió suscitando interés hasta los años noventa. Pero en los tiempos de la globalización y el cambio climático, las utopías situacionistas han dejado paso a una renovada atención hacia las arquitecturas ecológicas impulsadas por las crisis del petróleo de 1973 y 1979.

El ascua y la ceniza

Daniel Cohn-Bendit propone olvidar el 68, y es una propuesta razonable. Nuestro mundo se parece poco al de esa época, y los análisis de entonces difícilmente pueden aplicarse a un contexto marcado por la globalización y la crisis ecológica. La sociedad del espectáculo, es cierto, se ha desarrollado en estas décadas para enmadejar el planeta con sus redes, pero tanto el cambio climático como la carestía de la energía y los alimentos dibujan un panorama donde la referencia más pertinente son las crisis del petróleo de 1973 y 1979. Forget 68 pues —aunque reconociendo la lucidez premonitoria de Guy Debord— y, sobre todo, remember 73: un diagnóstico que en el territorio tantas veces trivial de la arquitectura supone olvidar el situacionismo y la Nueva Babilonia que asociamos a los eventos de mayo, y recordar las construcciones neovernáculas, geodésicas o bioclimáticas surgidas alrededor del rechazo de la sociedad industrial que vieron en la crisis de la energía la confirmación de sus temores. Quizá sea el momento de olvidar la arquitectura del deseo y recordar la arquitectura de la necesidad.

Permítaseme una breve memoria biográfica. En mayo de 1968 yo no estaba en París, sino en St Donat’s Castle, al borde del canal de Bristol, preparando los exámenes de A-levels con otros 190 estudiantes de 50 países. Tres de nosotros quisimos hacernos eco de los sucesos parisinos con un manifiesto, pero bastó una argumentada llamada al orden del director del colegio, el almirante Sir Desmond Hoare, para que el conato de rebelión se disolviera. Unos meses más tarde comenzaba los estudios universitarios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y también aquí la tormenta de mayo había levantado olas en los estanques académicos, de manera que Javier Carvajal —líder entonces de una escuela que había modernizado y figura también destacada de la profesión— reunió preventivamente a los recién llegados en una asamblea en la que exigió disciplina si aspirábamos a tener, como él, «un traje blanco y un deportivo rojo», soborno o amenaza que mantuvo el orden durante todo aquel curso. Madrid no fue París, y tampoco Praga o México D.F. Escribo esto sólo para recordar hasta qué punto la autoridad estaba vigente en una época en que los estudiantes de ingeniería asistían a sus clases con chaqueta y corbata, usábamos aún las tablas de logaritmos o la regla de cálculo, los ordenadores tenían el tamaño de habitaciones y nuestro idioma de programación era el Fortran.

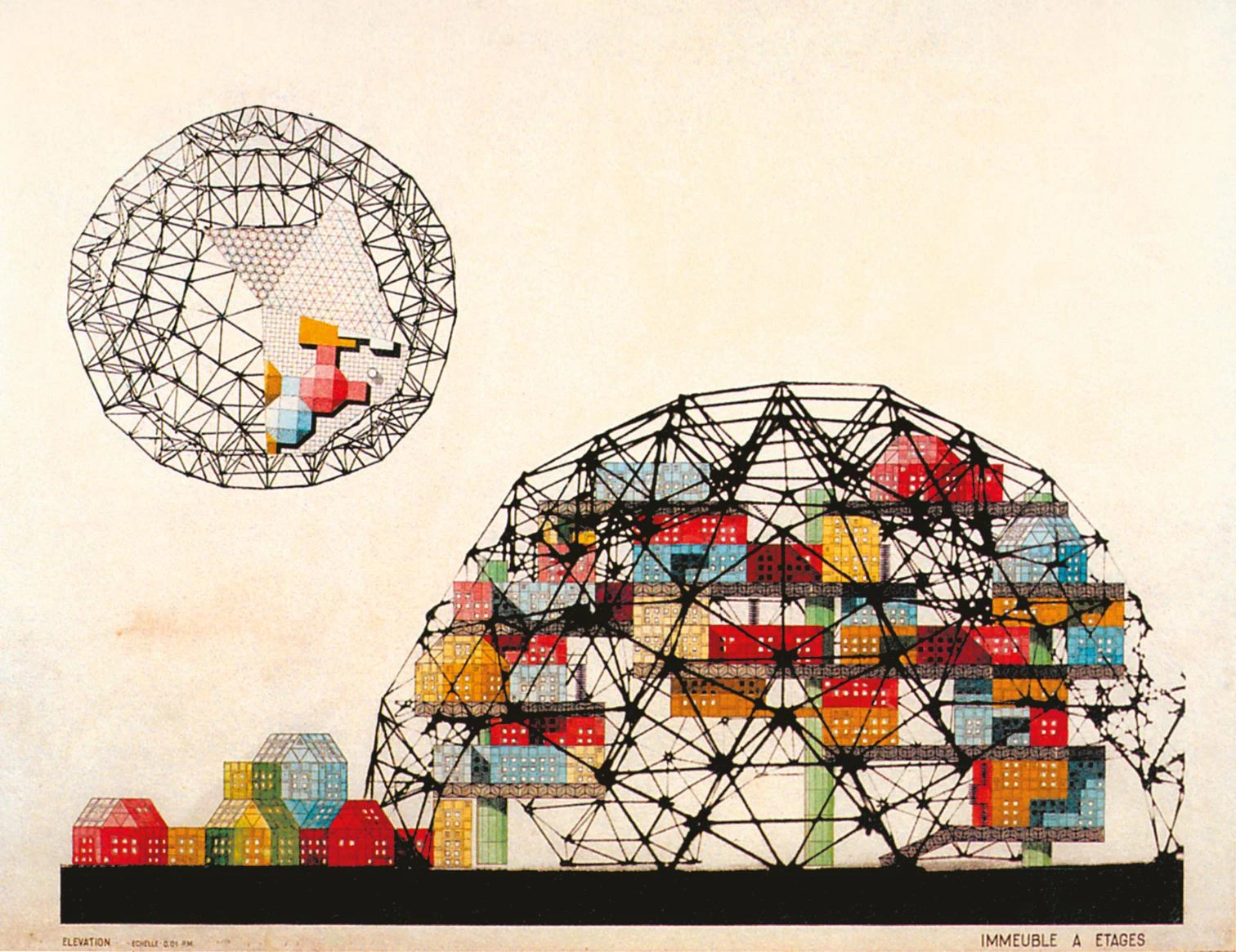

El mundo de entonces parece social y técnicamente tan distante como el victoriano, y resulta del todo imposible reconocerse en él. La conmemoración del veinte aniversario del mayo parisino estimuló varias exposiciones monográficas sobre el situacionismo, y la del treinta alumbró textos esenciales como The Situationist City de Simon Sadler o Constant’s New Babylon de Mark Wigley, amén de un número de October con textos de Guy Debord que aparecería como libro cuatro años después, coincidiendo con la biografía del propio Debord escrita por Andrew Hussey. Hoy, sin embargo, la experiencia semeja estar intelectual y estéticamente agotada; incluso en una obra tan estimulante como la publicada en 2007 por Larry Busbea —Topologies: The Urban Utopia in France, 1960-1970— la Nueva Babilonia apenas merece unas cuantas menciones, amalgamada con las utopías urbanas de los metabolistas japoneses, el Archigram británico o el Superstudio italiano, en una narración del urbanismo espacial y la arquitectura móvil que tiene a Yona Friedman por héroe indiscutible. La ciudad nómada soñada por los protagonistas de lo que Raymond Aron definió como el gran psicodrama del siglo XX parece haber dejado lugar a las que ya en 1965 otra escritora francesa, Françoise Choay, bautizó con el término ‘tecnotopías’.

Estas utopías tecnológicas, que con frecuencia interpretamos como una exacerbación de lo moderno, tienen una curiosa afinidad con el retorno a lo primitivo y los orígenes que surge como reacción a la apropiación corporativa de la modernidad burocrática. Mientras los jóvenes europeos imaginaban nuevas ciudades, los jóvenes norteamericanos las abandonaban, y a mediados de los años sesenta los estudiantes de Princeton o Yale organizaban comunas agrarias en Vermont mientras Arcosanti se levantaba en Arizona, Taos en Nuevo México y la Drop City en Colorado, en una floración de construcciones alternativas que pronto elegirían como emblema las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, uniendo lo neovernáculo y lo tecnófilo: 1964 es el año de la Architecture without Architects de Bernard Rudofsky en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero también de la portada de Time con un Fuller de cabeza geodésica. Nos gusta pensar que estos son también los años en que la arquitectura inicia la postmodernidad con dos libros publicados en 1966, Complexity and Contradiction in Architecture de Robert Venturi y L’architettura della città de Aldo Rossi, pero lo cierto es que su influencia popular se demorará todavía un tiempo, y hasta 1979 no aparece Philip Johnson sosteniendo su maqueta del rascacielos Chippendale para la AT&T en la portada de Time.

Tanto el populismo liberal norteamericano como la Tendenza marxista europea ponían en cuestión la modernidad socialdemócrata, y al cabo terminarían deglutidos por la revolución conservadora de los años ochenta. Venturi y Rossi se publicaron en España a principios de los setenta, pero las crisis petrolíferas de esa década desplazaron la atención hacia las tecnologías alternativas, el diseño climático y el organicismo biologista; sólo con la recuperación económica tras la estabilización de los mercados energéticos a mediados de los ochenta el énfasis regresaría a los debates formales y estéticos, de donde no saldría durante la prolongada etapa de prosperidad subsiguiente. Con las crisis bélicas y ecológicas del siglo XXI vuelve el interés por las polémicas de los setenta, y desde el redescubrimiento del Whole Earth Catalog de Stewart Brand —cuya primera edición se publicó precisamente en 1968— como precursor impreso de Google hasta las construcciones ecológicas que documentó la exposición del Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal (Sorry, Out of Gas: Architecture’s Response to the 1973 Oil Crisis), las arquitecturas de la necesidad se van abriendo paso frente a las arquitecturas del deseo: las mismas que en el París de mayo quisieron encontrar la playa bajo los adoquines, y al Homo ludens bajo la ropa previsible del Homo faber.

Brasas de Babilonia

Propusieron salir del siglo XX, pero el siglo les ha inscrito en su historia secreta; advirtieron que sus nombres sólo quedarían escritos en el agua, pero en torno a su leyenda ha florecido una activa industria académica; teorizaron y despreciaron la sociedad del espectáculo, pero el espectáculo contemporáneo ha canonizado sus provocaciones en los museos: los situacionistas, que constituyeron la vanguardia más radical de los años sesenta, accedieron en los noventa al panteón equívoco de la cultura establecida. Su líder, el escritor y cineasta Guy Debord, que se suicidó en noviembre de 1994, tituló su última película con un palíndromo latino: In girum imus nocte et consumimur igni (Giramos en círculo en la noche y somos consumidos por el fuego). Pues bien, esas polillas ardientes brillan todavía; y la nueva Babilonia que soñaron sobrevive en el fulgor cálido de las brasas que restan de su incendio.

Surgida en 1957 de la fusión de varios grupos vanguardistas situados en la estela del expresionismo, el surrealismo y el dadá, la Internacional Situacionista se propuso la disolución de los límites entre la vida y el arte, y eligió la arquitectura y el urbanismo como campos prioritarios de actuación. Algunos de sus integrantes, como Guy Debord, Michèle Bernstein y Gil Wolman, provenían de la Internacional Letrista, una agrupación parisiense de activistas culturales en cuyo boletín multicopiado Potlatch se vertían críticas iracundas de «un hombre particularmente repugnante», enemigo de la calle, constructor de máquinas de habitar y guetos verticales, ‘Le Corbusier-Sing-Sing’. Otros de sus miembros, artistas como el holandés Constant Nieuwenhuys o el italiano Giuseppe Pinot-Gallizio, se habían aglutinado inicialmente en torno al Movimiento Internacional por una Bauhaus Imaginista, fundado por el pintor danés Asger Jorn tras disolverse el grupo CoBrA, y que aspiraba a ser una alternativa expresionista al funcionalismo minimalista y silencioso de la Escuela de Ulm, donde el escultor y arquitecto Max Bill intentaba en los años cincuenta reanudar la experiencia interrumpida de la mítica Bauhaus.

Tanto los intelectuales bohemios como los artistas de vanguardia propugnaban una arquitectura pasional y un urbanismo azaroso, construidos como ‘situaciones’ deliberadas y efímeras, y entendidos como gestos subversivos a través de los cuales el mundo reprimido de los deseos entra en conflicto con el orden totalitario y policial de la ciudad moderna, proyectada por los herederos de Le Corbusier o los discípulos de la Bauhaus. Así, Debord y sus colegas exploraban la ‘psicogeografía’ de París a través de interminables y errabundas caminatas, a la deriva en la tradición baudeleriana y surrealista del flâneur; y Constant se transformó de pintor en urbanista para dar forma a la más ambiciosa utopía situacionista, el proyecto de la Nueva Babilonia, una ciudad laberíntica y nómada cuyas maquetas neoconstructivistas constituyen un eslabón insólito entre las esculturas de Tatlin o Gabo y las megaestructuras futuristas de Archigram.

Como es habitual en los movimientos de vanguardia, los situacionistas tuvieron su ración de herejías, cismas, expulsiones y purgas antes de disolverse en 1972. La crisis más importante se produjo en el verano de 1961, con la salida del sector ‘artístico’, que incluía a Constant, y la radicalización del grupo, al que Debord condujo a la órbita del filósofo marxista heterodoxo Henri Lefebvre, crítico de la vida cotidiana y teórico del urbanismo antiburocrático, que sintonizaba bien con la sensibilidad anarquista y contracultural de la Internacional Situacionista. Ésta acabaría teniendo un papel significativo en los acontecimientos de mayo de 1968, para los que suministró panfletos, imágenes y consignas de laconismo incendiario y lírico, aplicando su brillante terrorismo verbal a la demolición de la ‘sociedad del espectáculo’ que Guy Debord había descrito en su libro del año anterior.

Tras la disolución del grupo, Debord eligió situarse en lo que llamaba ‘notoriedad antiespectacular’, y desde esta penumbra pública produjo alguna película y varios libros. El último, Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, es un texto a la vez lúcido y megalómano, cuya aparición en 1988 avivó el interés por la experiencia situacionista; ésta sería objeto al año siguiente de tres exposiciones monográficas en París, Londres y Boston, así como tema de un libro de gran éxito, escrito por un crítico de rock, Greil Marcus, investigador de los ‘rastros de carmín’ que unen el Cabaret Voltaire del Zúrich dadá con el punk de Johnny Rotten y los Sex Pistols (violentamente desmentido por éstos en su ‘gira del lucro indecente’ del verano de 1996), a través del situacionismo de Debord. En este caso, el vínculo era desde luego Malcolm McLaren, mánager de los Sex Pistols y antiguo situacionista que como tantos otros —del arquitecto Ettore Sottsass al historiador Timothy Clark— trasladaron a sus diferentes ámbitos de actividad la semilla infecciosa de Debord; una semilla que todavía ahora se oye germinar en los escritos de críticos como Frederic Jameson o Kenneth Frampton; en las obras de artistas como Hans Haacke o Barbara Kruger; y en los proyectos de arquitectos como Nigel Coates o Bernard Tschumi.

Ese mismo 1996 el fervor situacionista llegó a España con una exposición en Barcelona, organizada por Libero Andreotti y Xavier Costa, que diseñaron los arquitectos Enric Miralles y Elías Torres. La muestra ponía énfasis en los aspectos artísticos y en las propuestas urbanísticas de los situacionistas, que reúnen en sus cartografías desorientadas los conceptos de juego, azar, deriva y laberinto. Las psicogeografías de Debord se exponían junto a las ciudades utópicas de Constant, y los décollages desgarrados de Asger Jorn junto a la pintura industrial e interminable de Pinot-Gallizio: espacios del deseo y gestos de negación de la cultura artística que tendrían su culminación política y festiva en la subversión pasional de mayo del 68.

Desde la mirada nostálgica contemporánea es posible, sin embargo, que el mesianismo conspirativo y lapidario de los situacionistas (alimentado por un cóctel del joven Marx, Lukács, Mauss, Bataille y Huizinga) interese menos que la poesía desolada y maldita de sus derivas alcohólicas suburbiales. Inspirada por Rimbaud y Breton tanto como por las películas de Marcel Carné, la exploración azarosa de los márgenes urbanos —que Guy Debord descubrió, por ejemplo, al joven Juan Goytisolo— condensa con violento lirismo el extravío lúcido de la aventura situacionista: la historia de un puñado de niños perdidos que soñaron ser niños del Paraíso.

Al cumplirse medio siglo del Mayo francés, reproducimos un texto que defiende las arquitecturas de la necesidad suscitadas por la crisis ecológica frente a las arquitecturas del deseo de los jóvenes de mayo. En él se reúnen un artículo publicado hace diez años en Arquitectura Viva 116 y otro que apareció en El País el 9 de noviembre de 1996. Las versiones en inglés de ambos pueden hallarse en AV Monografías 135-136 (2009) y en AV Monografías 63-64 (1997).