Mundo burbuja

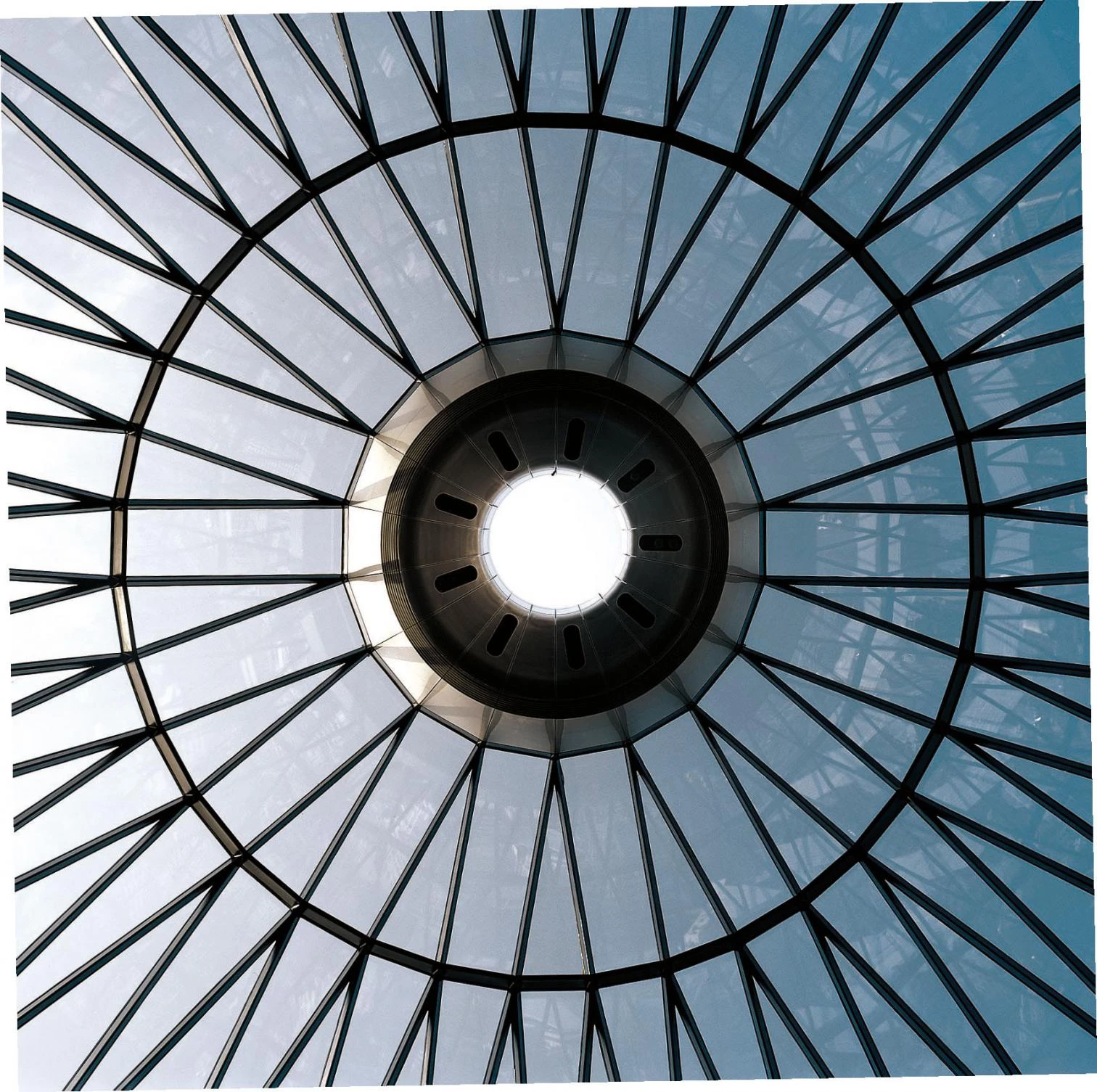

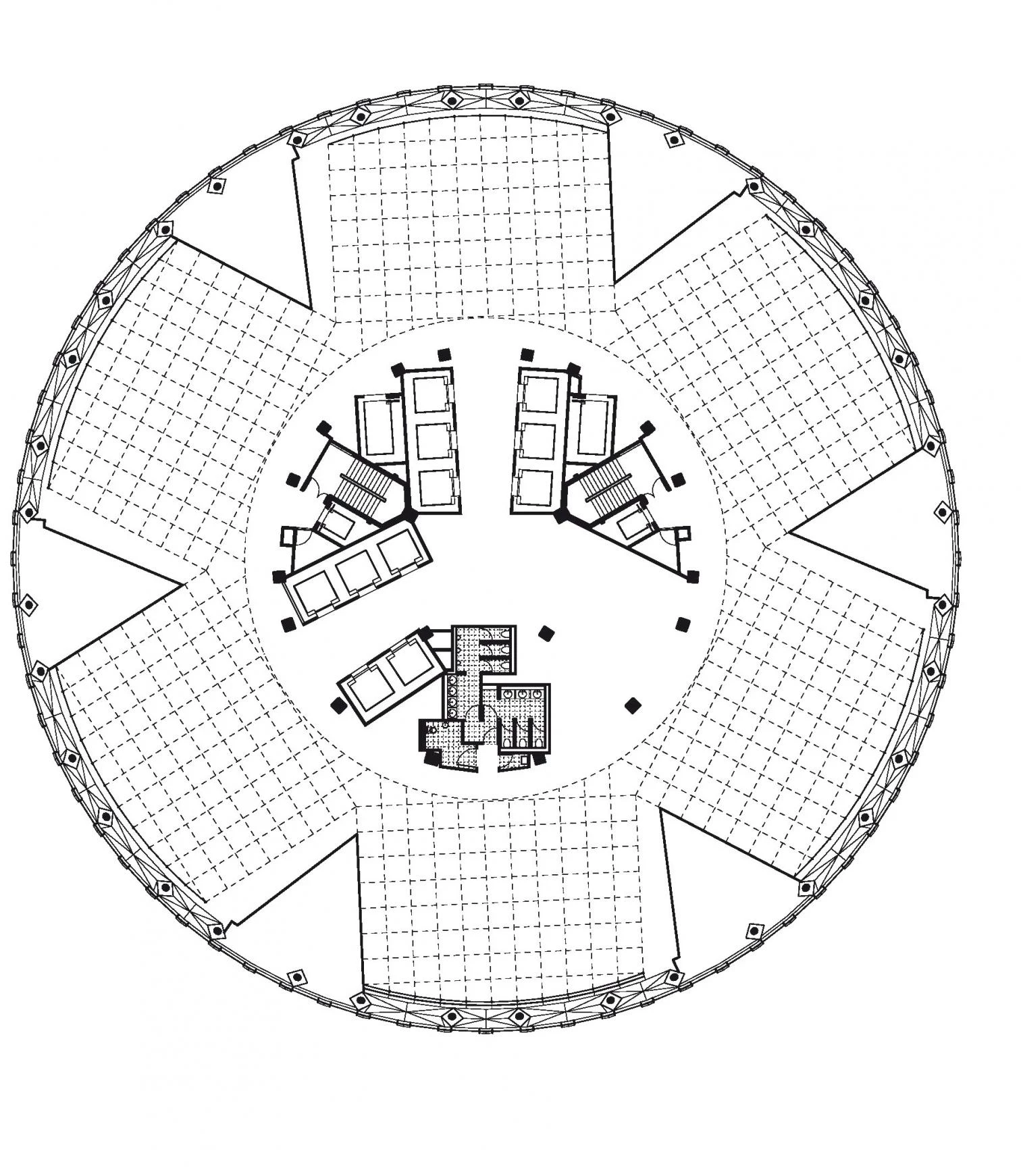

La perfección muda de la torre elipsoidal construida por Foster en la City es un símbolo de la belleza técnica en el contexto incandescente del boom inmobiliario.

Vivimos en burbujas, y su vulnerabilidad nos recuerda la delicadeza de los mecanismos que mantienen el equilibrio del mundo. Encerrados como personajes de El Bosco en pompas de jabón, sabemos que nuestro jardín de las delicias occidental se sostiene sobre flujos económicos y ficciones políticas cuya alteración turbulenta pone en riesgo la prosperidad y la democracia. Inestable y frágil, este sistema global de poder físico y financiero está velado por una delgada película simbólica, de manera que, parodiando a Sloterdijk, podríamos describir la arquitectura como la espuma que cubre la esfera inmobiliaria. Acaso por ello, la noticia más importante del año no debería buscarse en las páginas culturales, sino en la babel que documentan cada semana los caudalosos suplementos de propiedades.

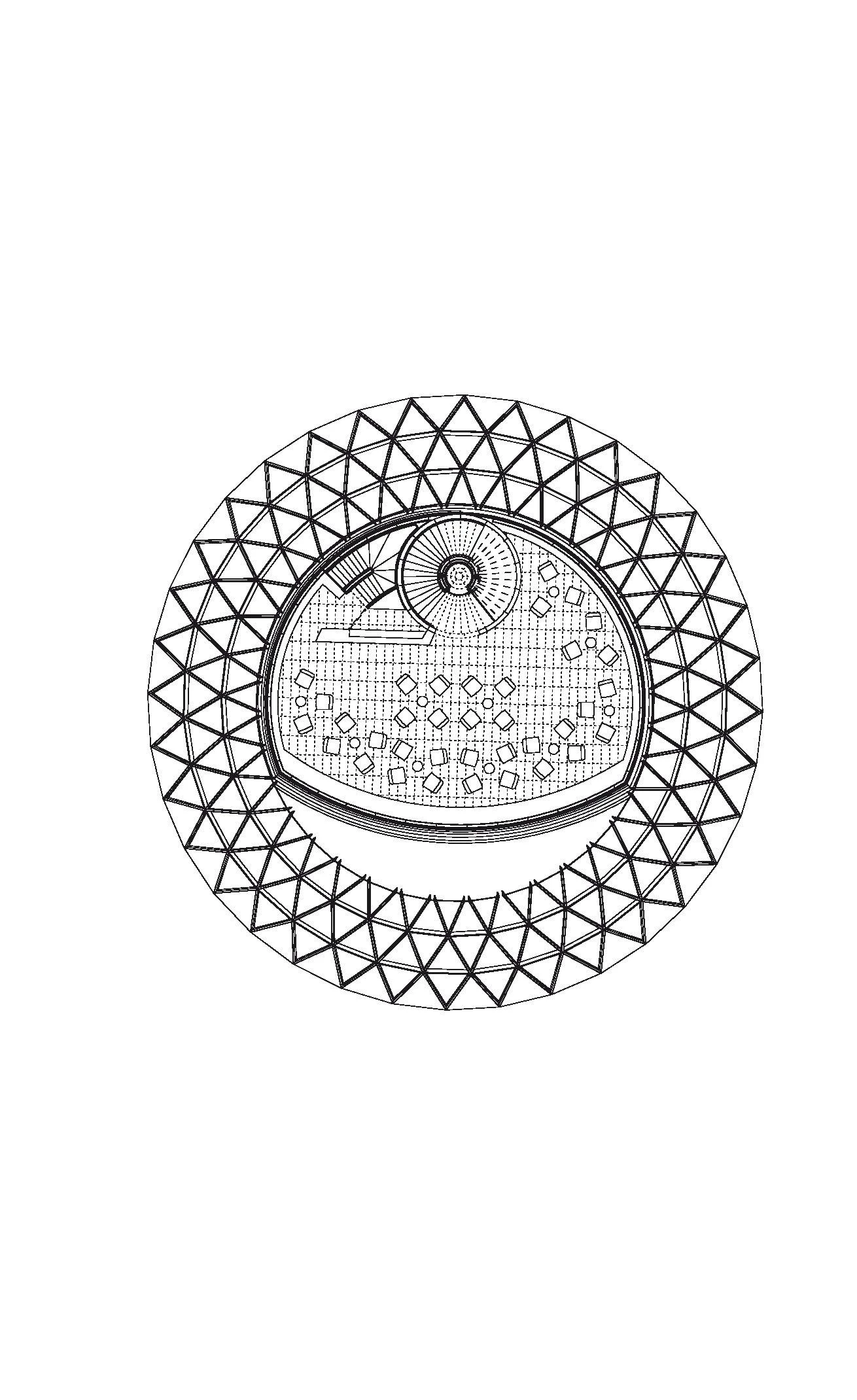

Desde esta óptica óptima en la amplitud y pésima en la apariencia, el resumen del ejercicio no pasa por el Fórum de Barcelona o la Bienal de Venecia, los estadios de Portugal o Atenas, el Parlamento de Escocia en Edimburgo o el renovado Museo de Arte Moderno de Nueva York; ni debe incluir el Premio Pritzker de Zaha Hadid o el Imperiale de Óscar Niemeyer, el Stirling de Norman Foster o los Leones de Oro de Peter Eisenman y SANAA, la medalla de oro española de Luis Peña Ganchegui o la británica de Rem Koolhaas; ni mencionar la Biblioteca Central de Seattle o el Centro de la Ciencia de Wolfsburg, la torre Agbar o el aeropuerto de Barajas, las viviendas de Sanchinarro o el MUSAC leonés; ni recordar el centenario de Terragni o las muertes de Chueca y Derrida, la selección para la Zona Cero de Frank Gehry o Snøhetta, las victorias de Herzog & de Meuron en la Ciudad del Flamenco de Jerez o de Shigeru Ban con Jean de Gastines en el nuevo Pompidou de Metz.

La sede de Swiss Re en la City londinense, que destaca en el entorno urbano por una exactitud geométrica manifiesta también en su interior, ha recibido este año el Premio Stirling.

No, el dato arquitectónico más relevante de 2004 es el mantenimiento de la burbuja inmobiliaria en el mundo desarrollado, impulsada por los bajos intereses y el exceso de liquidez que ha creado el déficit estadounidense y su respaldo por los bancos centrales asiáticos. Ese globo turgente de construcción insomne, que no se detendrá mientras la revalorización de los inmuebles supere ampliamente los tipos de interés —y que en España ha doblado en menos de una década el endeudamiento de los hogares—, es un motor acelerado de crecimiento económico y consumo territorial sin el cual no se explica el efecto o espejismo de riqueza que adormece la conciencia colectiva y alimenta el espectáculo de la arquitectura de autor. Abotargados tras un festín copioso, satisfechos de nuestros logros pasivos, y atrapados entre el encarecimiento del metro cuadrado y la tentación de las generosas hipotecas, invertimos capitales monetarios en ladrillos y capitales simbólicos en emblemas, reconciliando cantidad y cualidad con un consumo tan plácido como esquizofrénico.

Esta prosperidad urgente que ha producido el urbanismo basura, y a la que no parecen amedrentar el riesgo de la subida de tipos o el incremento del precio del petróleo —amortiguado éste en el área euro por la caída libre del dólar—, pervive sin que la refriega política altere su curso tenaz de paquebote inerte. Las elecciones españolas o las de Estados Unidos se celebraron bajo el impacto del terrorismo islamista y las guerras emprendidas con el señuelo de su aniquilación, pero su resultado asimétrico no ha tenido aún efecto en el ciclo económico: por grande que sea el peligro de un planeta indómito, el clima corporativo en Occidente es optimista, lo que dibuja buenas perspectivas, lo mismo para la arquitectura cuantitativa que para la icónica. Ni el desafío vigoroso de China, ni los temblores sísmicos del mundo eslavo, ni la catástrofe cotidiana de África introducen azar en el pronóstico.

Sin embargo, tanto los colosales movimientos migratorios y el progresivo agotamiento de los recursos —entre los cuales el suelo y el paisaje— como las mutaciones sociales desencadenadas por la informática o la genética prefiguran un futuro de mudanzas que inevitablemente afectará al frágil equilibrio del planeta. Si las perturbaciones no entran en resonancia catastrófica, el debate que se abra sobre el rumbo común será una confrontación de valores que oponga materia y espíritu, estética y ética, razón y virtud. Esta polémica ha estado presente en las elecciones presidenciales norteamericanas, y mediante las imágenes —Guantánamo, Abu Ghraib o Faluya, pero también los rehenes degollados en los vídeos de Al Yazira— regula la relación simbólica entre los dos grandes polos del Occidente moderno y el Islam resistente. La arquitectura, en su condición de arte útil, dará forma física y semántica a estos conflictos, pero a la vez, como vehículo de la construcción del entorno, será instrumento de cambio fértil o agente culpable del deterioro del mundo.

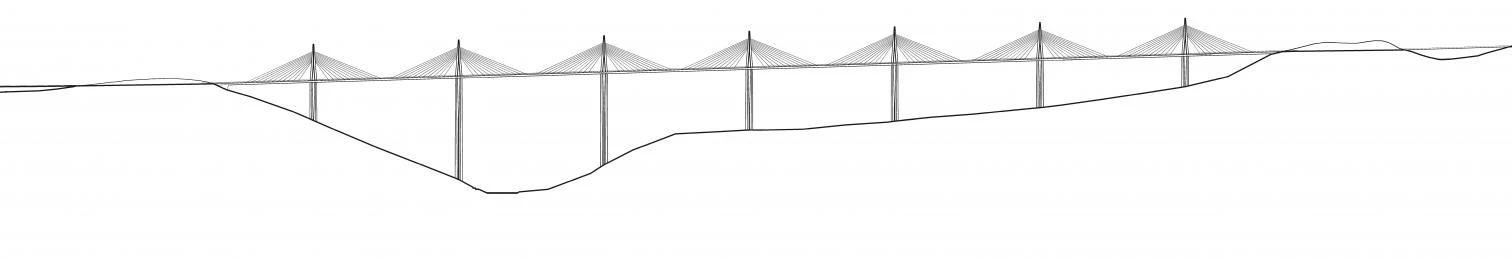

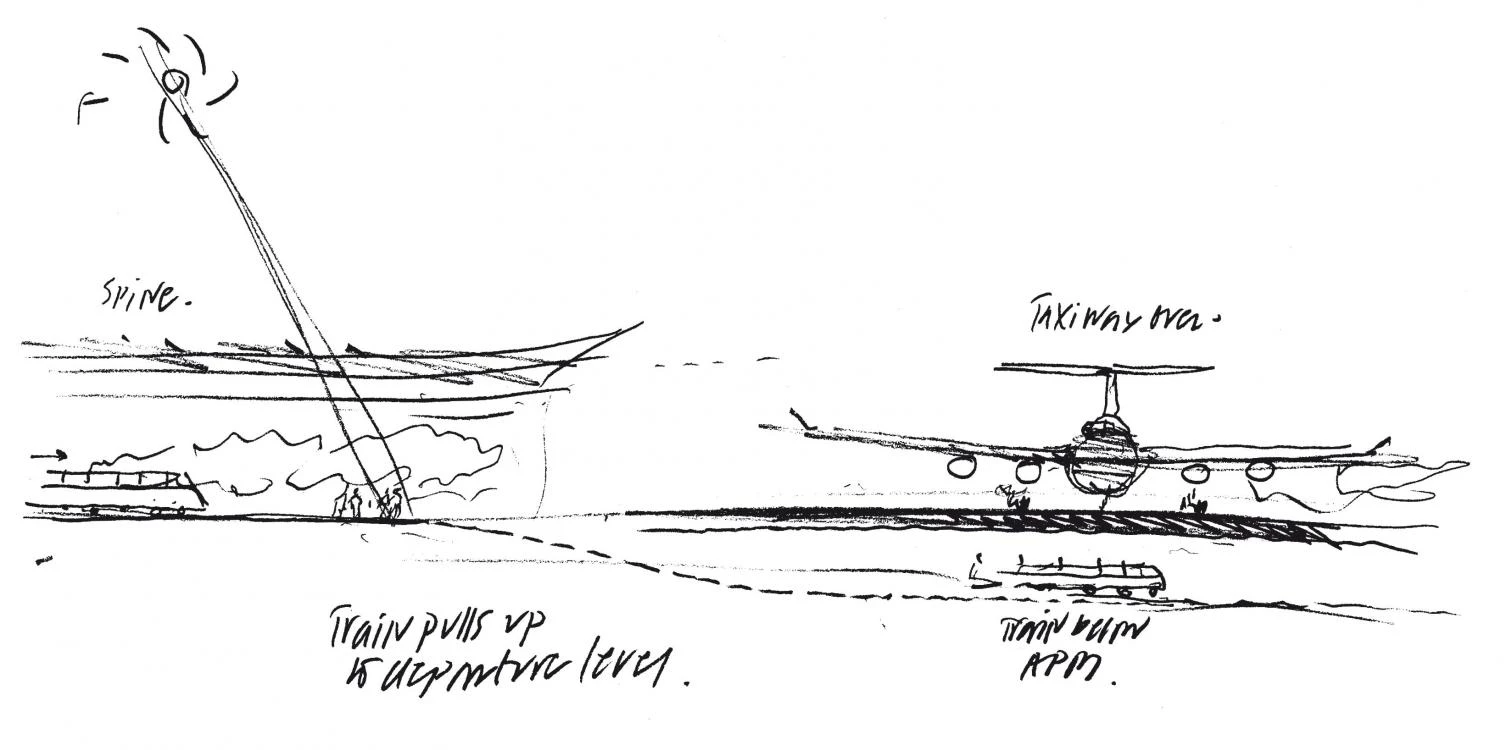

Entre los proyectos últimos de Foster se encuentran el viaducto de Millau, el más alto del mundo, y el aeropuerto de Pekín, la realización mayor del planeta, dos obras al servicio del incremento de los flujos.

Norman Foster ilustra esta nota porque su trabajo es el que mejor refleja la naturaleza dividida de la arquitectura contemporánea. Por un lado, es un constructor de perfil heroico, que tiene entre manos la obra más grande del planeta con el aeropuerto de Pekín o el puente más alto con el viaducto de Millau, pero es también el urbanista silencioso que ha sabido ordenar Trafalgar Square desdeñando la notoriedad de la autoría desde la elegancia cívica del anonimato simbólico. El propio rascacielos de Swiss Re es celebrado como un objeto de perfección emocionante y censurado como una pieza autista cuya exactitud excluye el diálogo con un contexto confuso, elogiado como un edificio de suma eficacia energética o juzgado como un icono del poder financiero. Héroe vulnerable, colosal y cotidiano, el más reconocido arquitecto actual es también el más ambiguo, porque sólo la grandeza es compatible con el rostro bifronte de Jano, y sólo la temperatura incandescente del genio permite vivir, como la salamandra, en el fuego.

En épocas más utópicas solía decirse que si no eres parte de la solución eres parte del problema. ¿Dónde se sitúa hoy la arquitectura? Las figuras que han intervenido en el diseño del Fórum barcelonés, ¿han colaborado en el esfuerzo de reconciliar a la ciudad con sus residuos al construir sobre una depuradora, o dan legitimidad cultural a un reto inmobiliario? Cuando Nouvel presenta en Valencia el proyecto de un racimo de torres entre la desembocadura del antiguo cauce del Turia y el mar, ¿modela el desarrollo urbano impulsado por la Copa América, o se asocia a una aventura especulativa? Si Foster propone en Lisboa un rascacielos al borde del Tajo, ¿contribuye a regenerar una zona degradada, o pone su prestigio al servicio de un cambio de ordenanzas que permita la construcción en altura?

El impacto económico de los grandes proyectos urbanos es tan formidable que sobran los superlativos: en Madrid pudimos ver hace más de una década cómo el solar de las torres KIO servía como instrumento de una reorganización del poder financiero, con la entrada de los Albertos en el Banco Central, y estos días constatamos de qué manera el suelo de la operación Chamartín, gestada por entonces, es la charnela sobre la que gira el asalto al BBVA de un ingeniero de Caminos convencido de que «la construcción es la mayor generadora de nuevos ricos». Es posible que la burbuja inmobiliaria —pese a la firmeza que connotan el suelo y los ladrillos— no sea más sólida que las bursátiles o monetarias, y que todas ellas se alimenten sólo del aliento tenue de un planeta fatigado. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de los reflejos de la arquitectura en el espejo convexo de una pompa irisada.