Renzo Piano, que quiso desacralizar el arte con el Centro Pompidou, acabó construyendo museos para las colecciones De Menil en Houston y Beyeler en Basilea.

Premiando a Renzo Piano, el jurado del Pritzker ha roto una regla no escrita: a este galardón sólo podían aspirar arquitectos de arte o ensayo, y de su nómina quedaban tácitamente excluidos aquéllos con querencias ingenieriles o tecnológicas. Hasta esta edición vigésima, los distinguidos con el premio Pritzker exhibían una obra de dimensión eminentemente artística —Frank Gehry, Álvaro Siza—, de vocación esencialmente teórica —Aldo Rossi, Robert Venturi— o de ambas cosas a la vez, como el caso de nuestro Rafael Moneo; sin embargo, ninguno de ellos podía ser acusado de excesiva intimidad con el mundo de la ingeniería. La decisión de premiar al arquitecto genovés quiebra ese tabú absurdo y añejo, extiende generosamente el territorio del Pritzker y refuerza de forma significativa su legitimidad.

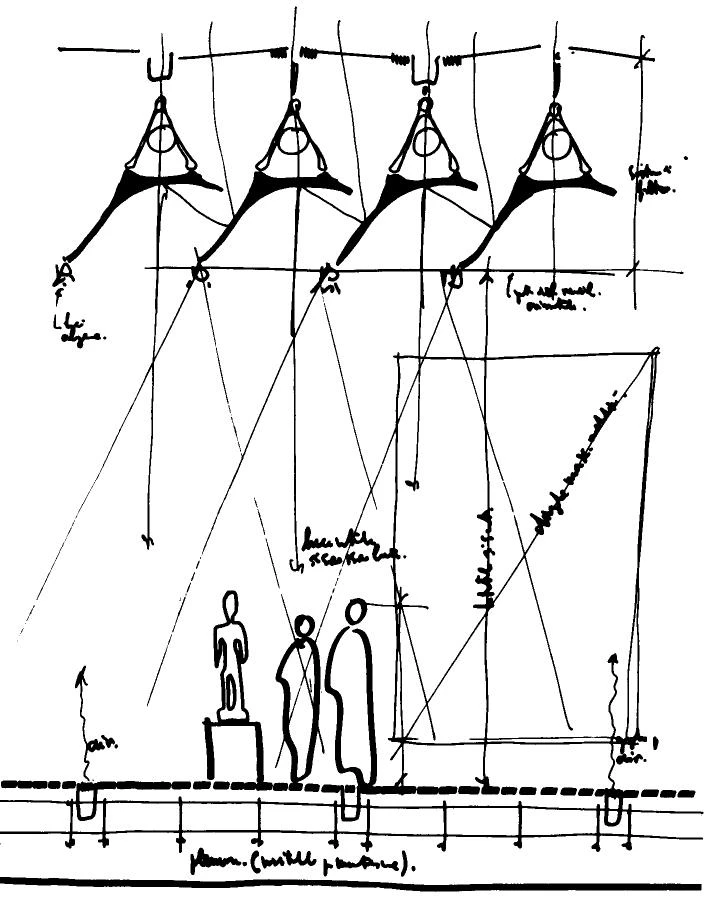

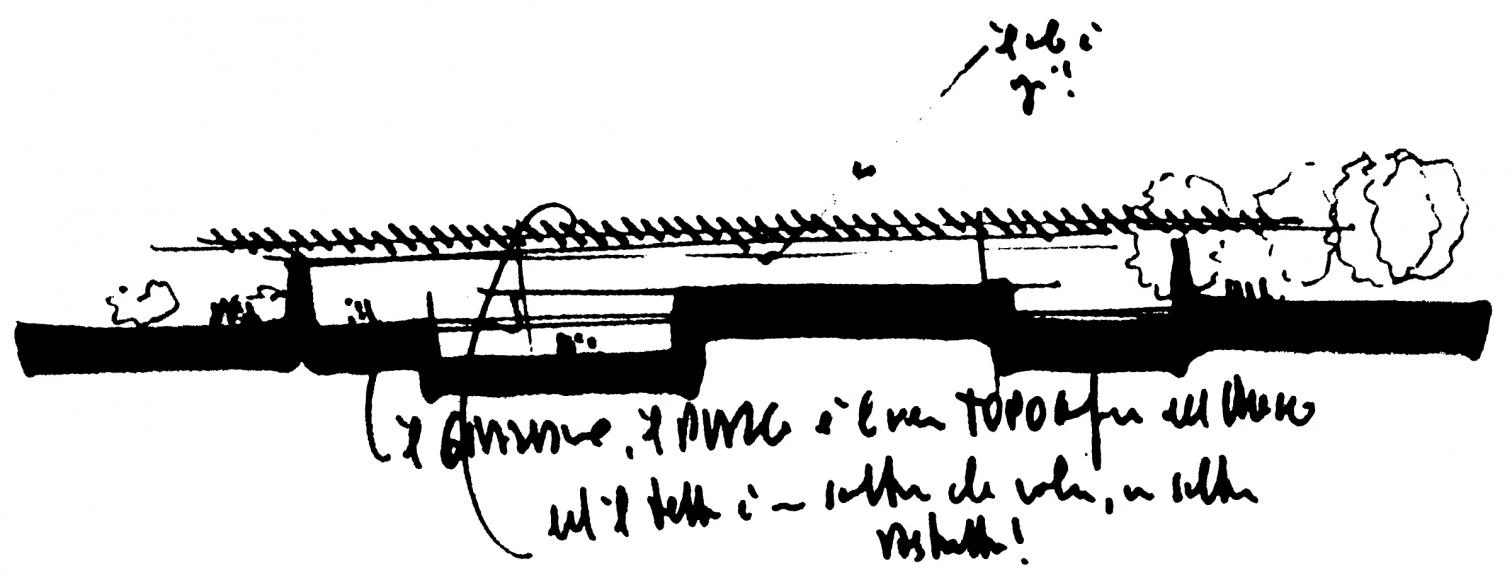

Renzo Piano es, en efecto, un constructor de talante inventivo y sensibilidad populista que ha extraído muchas de sus mejores ideas del diseño de los barcos o de los seres vivos; su larga colaboración con el desaparecido ingeniero británico Peter Rice produjo varios de los edificios más radicalmente originales de las últimas décadas; y su aparente desdén por la plástica ha dado lugar a algunas de las formas más deslumbrantes de la arquitectura contemporánea, de la lírica flor de hormigón del estadio de fútbol de Bari a la colosal ola metálica del aeropuerto de Kansai.

Paradójicamente, el arquitecto que quiso—junto con su colega Richard Rogers— desacralizar el arte con la gran refinería urbana del Centro Pompidou de París, se acabaría convirtiendo en el favorito de los coleccionistas más exigentes, desde la recientemente fallecida Dominique de Menil, para la que construyó en Houston un museo luminoso de refinada monumentalidad en sordina, hasta el galerista Ernst Beyeler, para cuya exquisita colección ha terminado hace poco en Basilea un edificio sobrio y silencioso de cubiertas de vidrio y muros paralelos de áspero porfirio.

Sin renunciar a las convicciones contraculturales y ecológicas de sus años juveniles, este versátil constructor de poblada barba y atuendo informal ha puesto su talento náutico y orgánico al servicio devoto del arte de su tiempo. Al reconocerlo, el jurado del Pritzker premia la imaginación técnica y la destreza constructiva, pero también el anonimato coral de una arquitectura que rehúsa el protagonismo narcisista; con esta decisión, el Premio Pritzker merece un poco más la consideración que tantos le otorgan de ‘Nobel de la arquitectura’.