Mendes da Rocha es dos veces Paulo. Como colega o contertulio, Paulo es un personaje irónico y dulce, de una modestia elegante y reflexiva, cálidamente emboscado tras la sonrisa y el poblado bigote mientras se hace malentender en tres idiomas. Como principal representante de la escuela ‘paulista’, este brasileño nacido al borde del sertão en una familia de ingenieros y titulado arquitecto en São Paulo es un constructor de obras titánicas donde la lógica estructural manda sobre la sensualidad tropical de la otra gran escuela del país, la llamada ‘carioca’, aglutinada en torno a Río de Janeiro y al mítico Óscar Niemeyer —autor con Lucio Costa de Brasilia, galardonado con el premio Pritzker en 1988 y todavía, casi centenario, en activo, como muestra su reciente y esquemático proyecto para la Fundación Príncipe de Asturias en la ría de Avilés—.

Sin embargo, la oposición entre el racionalismo tecnológico paulista y la emotividad formal carioca no puede ocultar su común gusto por lo monumental, su compartida voluntad escultórica y su semejante sensibilidad por las cuestiones sociales y el espacio político, amén de su deuda paralela con Le Corbusier, que visitó el país en 1929 y marcó con su fuerte personalidad el rumbo futuro de la arquitectura brasileña: tanto los rotundos hormigones de São Paulo como los líricos gestos de Río de Janeiro son frutos tardíos de la influencia del maestro franco-suizo, que supo reconciliar la veneración por la técnica con la poesía arcaica de las formas esenciales.

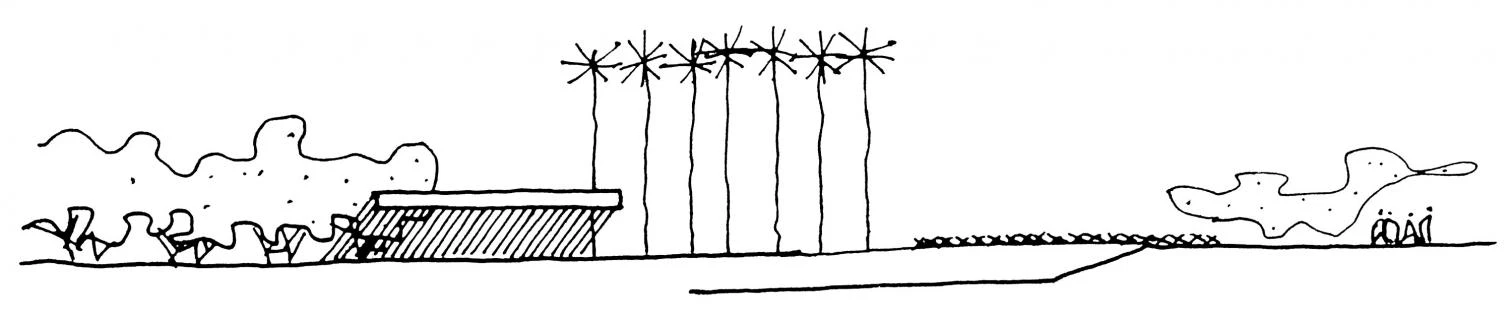

La audacia estructural y la sección casi topográfica son rasgos compartidos por el gimnasio del Club Atlético Paulistano, el pabellón de Osaka y la Escuela en Campinas, obras de una primera etapa creativa.

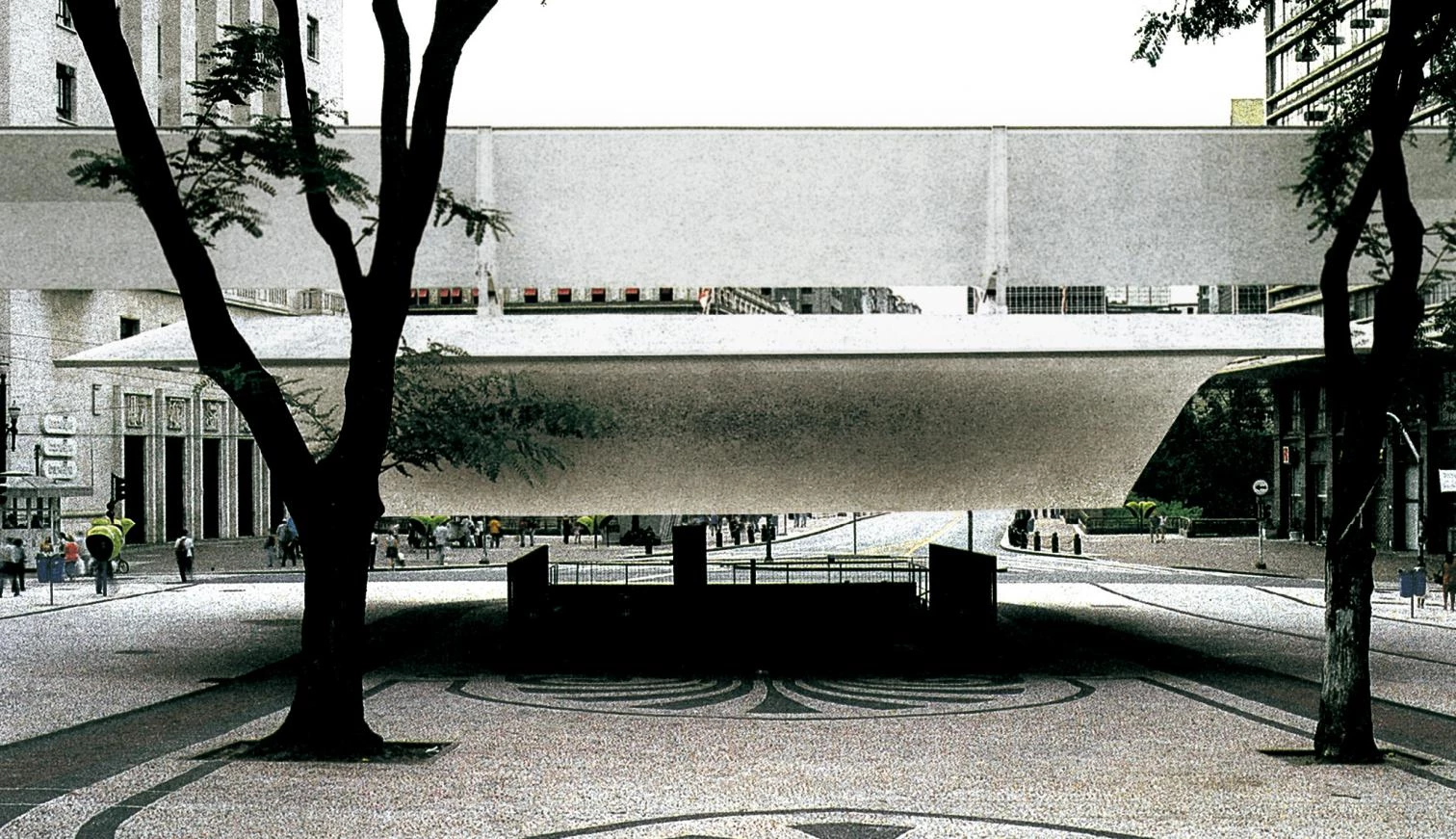

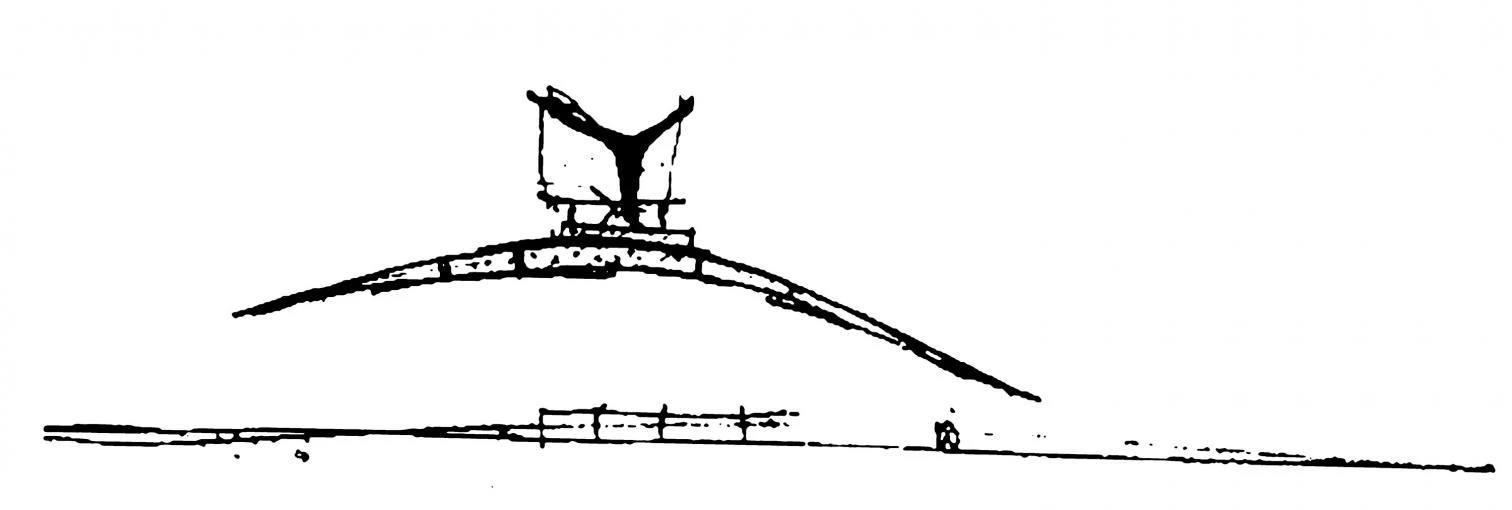

Formado con João Vilanova Artigas, del que fue ayudante en la Universidad de São Paulo hasta que en 1969 la dictadura militar expulsó a ambos de la enseñanza y casi también de la práctica profesional, y heredero de aquella formidable generación brasileña en la que, además de Costa, Niemeyer y Artigas, se integraban figuras como el paisajista Roberto Burle Marx y la arquitecta Lina Bo Bardi, Mendes da Rocha ha completado una obra escasa pero consistente, caracterizada por las grandes luces estructurales, el uso plástico del hormigón y el empeño en definir lugares públicos y simbólicos a través de formas horizontales y compactas en diálogo con un terreno que se excava y se modela. Desde el gimnasio del Club Atlético Paulistano, de 1958, un gran anillo de hormigón sostenido en vilo por pilas colosales de las que también se cuelga la propia cubierta, y hasta el Museo Brasileño de Escultura, de 1986, una solemne losa de 60 metros de luz que sirve de dosel para un plaza pública a partir de la cual se desarrollan los espacios semisubterráneos de exposición, la mayor parte de sus proyectos se conciben a partir de la sección, pensando el edificio como parte del territorio, con la característica ambición moderna de integrar la arquitectura en la geografía física.

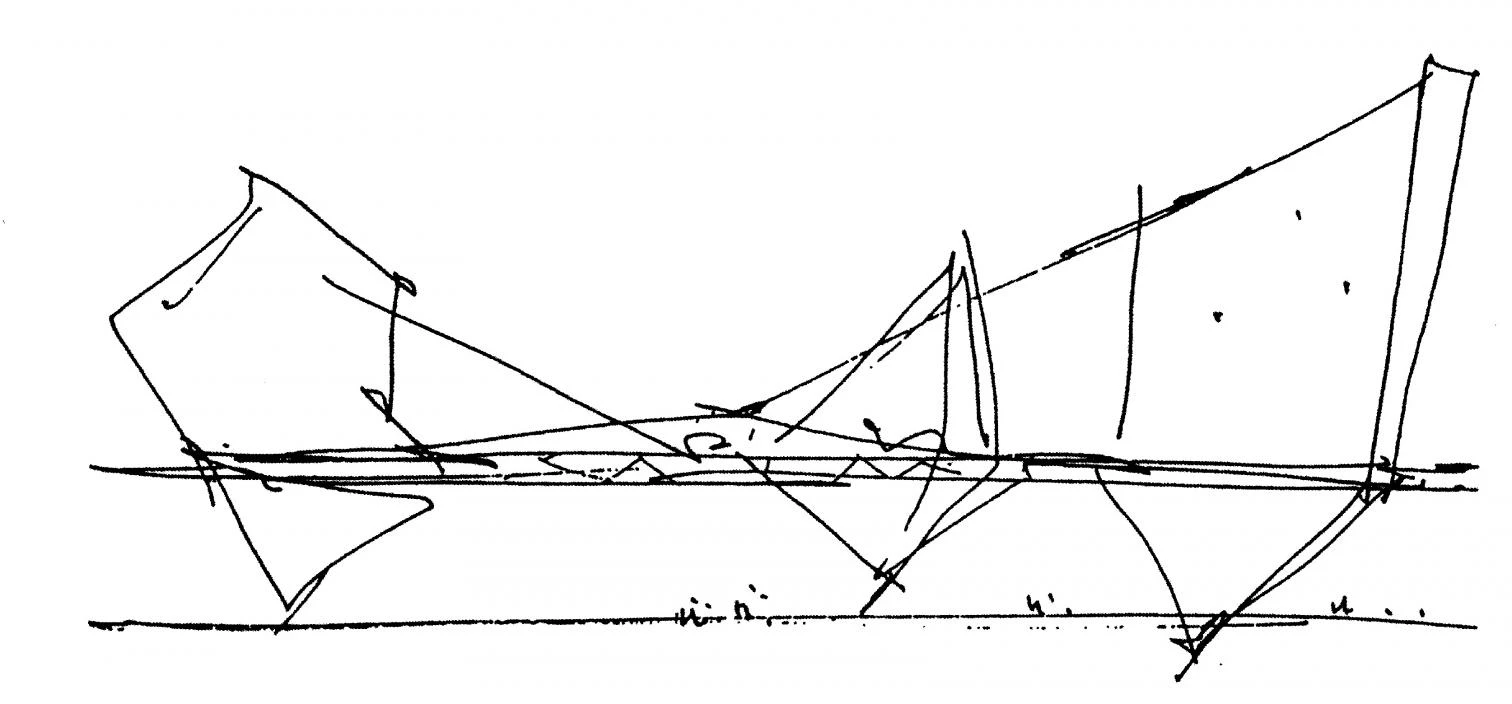

Ese optimismo topográfico y esa audacia horizontal están presentes en la que es quizá su obra más hermosa, aunque tristemente desaparecida, el pabellón de Brasil en la Expo 70 de Osaka, una extensa cubierta de hormigón pretensado que se apoyaba en una cruz de arcos y tres ondulaciones del terreno para proteger un ámbito alabeado donde arquitectura y naturaleza se concilian o se encuentran. El pabellón cerró una década prodigiosa que se había iniciado con la culminación del gimnasio, y que tuvo hitos tan significativos como el Club de Jockey en Goiânia, de 1963, las casas gemelas para su hermana y para él, de 1964, o la Escuela Técnica en Campinas, de 1968: unos años sesenta desarrollados a la sombra de las megaestructuras del japonés Kenzo Tange, las plataformas del danés Jørn Utzon o el brutalismo del argentino Clorindo Testa, tres conceptos que resuenan en la obra de Mendes da Rocha con la misma fuerza que el monumentalismo tecnológico de la última etapa de Mies van der Rohe, amalgamados por el brasileño en un lenguaje propio que es ahora objeto de reconocimiento por la Fundación Pritzker, como ya lo fuera en 1998 por la Bienal Iberoamericana, y en 2000 por la Fundación Mies, coincidentes todas en celebrar la persona y la trayectoria de este doble Paulo humilde y heroico, que con sus horizontes de hormigón ha puesto las bases poéticas y políticas de una posible modernidad tropical.

La segunda etapa, iniciada tras el fin de la dictadura en 1985, reúne ligereza y monumentalidad en obras como el Museo Brasileño, la capilla de San Pedro, la Praça do Patriarca y la Pinacoteca del Estado.