En 1964 el régimen de Franco lanzó una gran campaña publicitaria bajo el lema ‘25 años de paz’. Aquella paz de cementerio, sin embargo, ocultaba dos guerras: una guerra de sometimiento contra la población, que había ido perdiendo violencia a medida que el sistema se asentaba; y otra guerra de aniquilación contra el paisaje, que comenzaba a emprenderse por aquellos años, en la estela del desarrollo económico y los movimientos migratorios. La policía política reprimía a la población, aunque cada vez menos; y la promoción inmobiliaria destruía el paisaje, pero cada vez más. Hoy, cuando se inicia el vigésimo quinto año sin Franco, es lícito inquirir si esas tendencias se han alterado. Por fortuna, la democracia ha limitado la represión política; hasta el punto insólito de que en algunas algaradas juveniles es la población la que reprime a la policía, y de que ya no son los delincuentes los que ocultan su rostro, sino los agentes, que se enmascaran o exigen velar su identidad en las fotos de prensa. Pero por desgracia, la democracia ha incrementado la devastación inmobiliaria de los parajes costeros y los enclaves naturales, librando una auténtica campaña contra el paisaje, que ha alcanzado extremos de caricatura en algunos de los municipios litorales.

La incompetencia administrativa, la codicia económica y la especulación urbana han propiciado la devastación inmobiliaria del litoral, que alcanza extremos de caricatura a lo largo de la Costa del Sol.

Así las cosas, es tentador entender al alcalde de Marbella como un tumor aislado, extirpable por medios judiciales. Sin embargo, Jesús Gil y su partido son sólo la expresión más tosca de un mal difuso que ha convertido las concejalías de urbanismo en el más preciado botín político, porque es allí donde confluyen el saneamiento de las haciendas locales, la voraz financiación de los partidos y la codicia de los intereses particulares. La Costa del Sol, desde luego, tenía ya algo de territorio comanche, con esa amalgama de jeques y mafiosos que le daba el aspecto de paraíso fiscal off-shore en tierra firme. Pero con su extensión a Ceuta y Melilla, la realidad de Gililandia comienza a imitar la ficción de Julian Barnes, y las utopías autónomas de las dos ciudades africanas se aproximan al reducto temático e independiente en que se convierte la isla de Wight en la Inglaterra, Inglaterra del escritor británico, mientras el propio presidente del Atlético de Madrid acaricia (con permiso de los jueces) las mismas ambiciones que movieron a Maxwell o Murdoch, los magnates que sirvieron de modelo a Barnes en su relato.

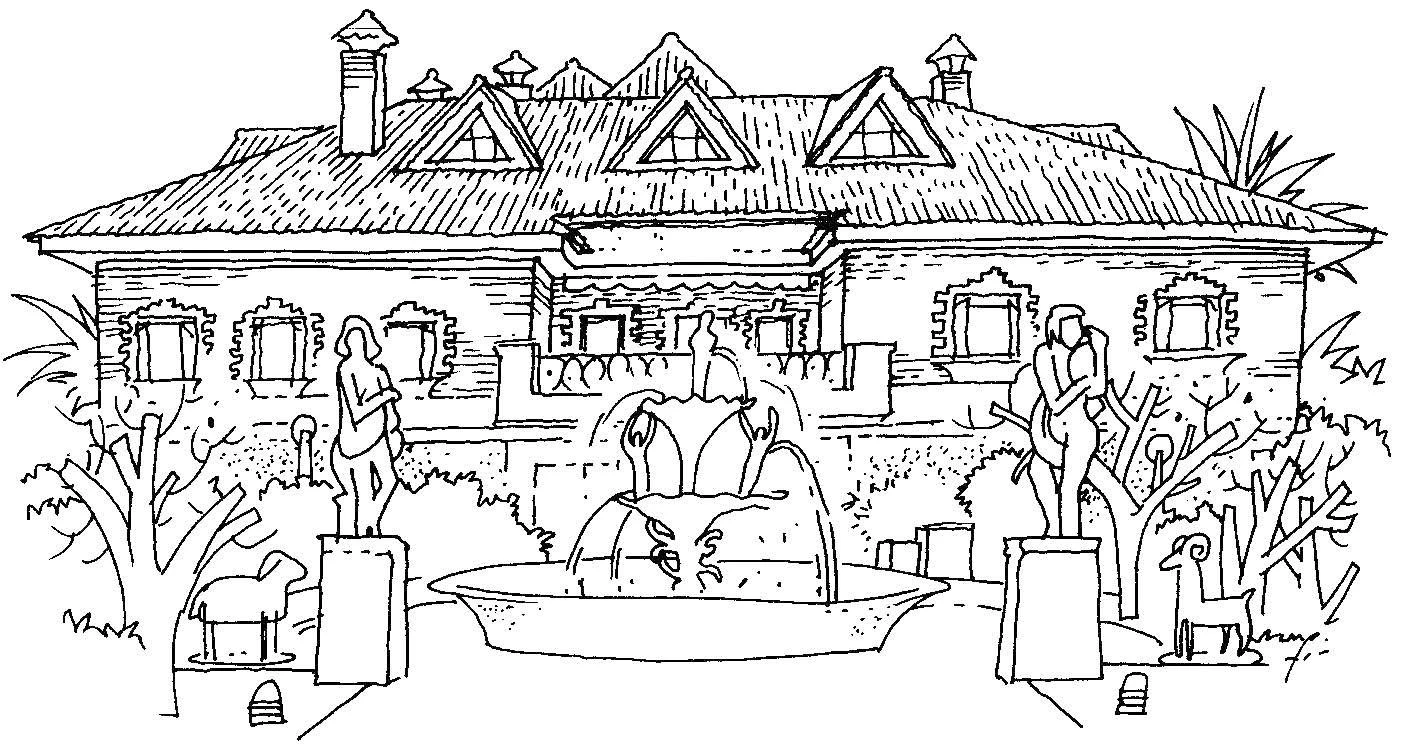

La figuración populista que representa Puerto Sherry, en la costa gaditana, está presente también en las residencias privadas de los políticos españoles, sean alcaldes de zonas turísticas o presidentes del gobierno.

Y con todo, el gilismo enmascara la genuina situación comatosa del paisaje. Sus métodos son tan crudos, sus resultados tan groseros y su protagonista tan pintoresco que distraen la atención de una dolencia unánime, porque hemos llegado a pensar que la situación sólo es crítica si muestra gilisíntomas. En ausencia de cadenas de oro, maletines de billetes y bravuconadas expeditivas, pensamos que la enfermedad está bajo control; sin embargo, el paisaje lo destruyen igualmente la incompetencia administrativa, la contabilidad creativa y el tráfico de influencias, que ejecutan funcionarios rutinarios, concejales respetables y empresarios anónimos. Durante los últimos meses hemos contemplado el afloramiento de este sumergido continente de corrupción en las islas Baleares y en las Canarias, y tras un verano con Ceuta y Melilla en los titulares de los periódicos, este otoño el iceberg ha mostrado sus crestas de crisis en el arco atlántico de la provincia de Cádiz, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Tarifa pasando por Barbate y Zahara de los Atunes; pero una vez más las alarmas se encienden tarde, y por las razones equivocadas: porque éste no es, como se afirma, un mal municipal que requiera recetas autonómicas.

Jesús Gil

Adolfo Suárez

El patrimonio natural, como el patrimonio histórico, no se puede proteger desde el ámbito local: la proximidad multiplica las presiones hasta hacerlas insoportables; y es sobremanera dudoso que el paisaje pueda hallar en la esfera regional el cuartel que se le niega en el dominio municipal. El avanzado deterioro de la costa atlántica gaditana se ha producido ante los ojos de la Junta de Andalucía, con su indiferencia o su aquiescencia; e historias parejas cabe relatar de otros gobiernos regionales. Sólo los residuos obsoletos del viejo Estado centralizado —entre los cuales muy señaladamente las grandes fincas somnolientas propiedad del Ejército— permanecen como reductos arcaicos e intactos: pero la nueva desamortización militar ya se va ocupando de que esos terrenos improductivos se incorporen a la trituradora inmobiliaria de perfiles y paisajes. En momentos efímeros de euforia irresponsable hemos llegado a pensar que una mayor cultura visual de nuestros gobernantes protegería el paisaje de la violación mercantil y temática; sin embargo, un breve recorrido por las residencias de algunos de nuestros próceres nos devuelve de bruces a la realidad.

Aunque la codicia desapareciera por ensalmo, hoy en España es un empeño vano reclamar, con palabras de Manuel Azaña, paz, piedad y perdón para el paisaje. El escocés Robert Louis Stevenson escribió en 1874 un breve texto titulado ‘Sobre cómo disfrutar de los lugares desagradables’, y la recomendación de su lectura es probablemente más eficaz que estas lamentaciones jeremíacas.

Felipe González

José María Aznar

Por sus casas los conoceréis

La política y la economía se soportan etimológica-mente sobre la ciudad y la casa; pero no cabe acusar a los políticos y empresarios que nos gobiernan de interesarse por la una o por la otra. Desde luego, no vamos a pedirles que tengan la misma pasión arquitectónica que George Washington, cuya casa de Mount Vernon cristalizó un nuevo modelo de residencia, o el mismo talento que Thomas Jefferson, cuya mansión de Monticello introdujo en América la arquitectura neoclásica. En España, Felipe II y Carlos III fueron quizá los últimos gobernantes que aspiraron a la condición salomónica del monarca sabio y constructor. Hoy, la familia real vive en un palacete reformado, y seguramente se interesa más por la construcción naval que por la residencial, mientras los sucesivos presidentes del gobierno español han ocupado otro modesto palacete, y su manie de bâtir se ha expresado sólo en el crecimiento hipertrófico de las oficinas para fontaneros y demás personal presidencial; el único rasgo, por cierto, que separa La Moncloa del laconismo castrense de El Pardo franquista. Pero las casas privadas de los presidentes democráticos arrojan una luz lateral sobre sus preferencias edilicias que ayuda a entender su anorexia estética: las mansardas de pizarra de Adolfo Suárez en La Florida y la severidad vernácula de Leopoldo Calvo-Sotelo en Somosaguas son tan características como el racionalismo rossiano y juguetón de Felipe González en Pozuelo; y pese a todo, nada nos había preparado para el shock temático de la casa Levitt recientemente adquirida por José María Aznar en Monte Alina, que proviene directamente de una teleserie de Disney. Sólo cuando estas casas madrileñas se comparan con la ostentación pomposa y naïf de la mansión del alcalde Jesús Gil en Marbella nos vemos obligados a reconocer que, en efecto, cualquier situación es susceptible de empeorar.