Mares muertos

El Museo del Mar en Vigo se inauguró poco antes del naufragio del Prestige, cuyos vertidos causaron una catástrofe ambiental en la costa gallega.

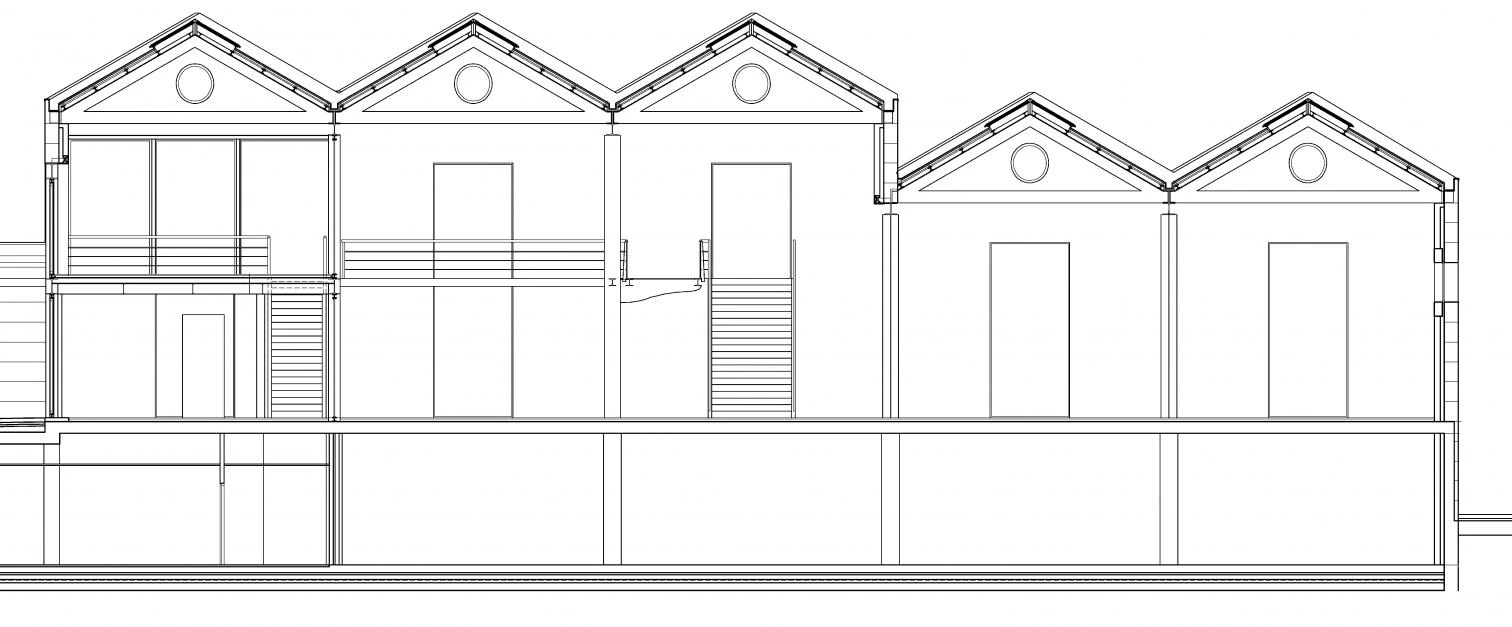

El museo del mar es la costa. En esa línea escueta que separa dos mundos y enhebra dos ecosistemas el mar se manifiesta en su esplendor y su amenaza: no hay muestra más emotiva ni exposición más pedagógica que el interminable perímetro fractal donde se cruzan nadador y náufrago; la vitrina más seductora y el panel más elocuente palidecen ante la musculatura lírica y retórica de su perfil de espuma. Acaso por ello, el Museo del Mar de Aldo Rossi y César Portela coloniza la costa con galpones distraídos que se fingen casi involuntarios, formas elementales de naturalidad vernácula cuyo hallazgo azaroso podría pasar inadvertido, en un elegante anonimato de extrema deferencia ante el museo genuino, el encuentro del mar con tierra firme. Este diciembre tormentoso y triste, Galicia exhibe su litoral manchado como un largo museo de la fragilidad de la técnica, la vulnerabilidad del medio natural y la impotencia de la organización preventiva; pero esa línea ominosa se enreda también en torno a escenarios de espontánea inventiva, tumultuosa determinación y esfuerzo solidario que muestran frente al mar el mejor rostro de esta especie extraña, depredadora y altruista a la vez.

Teñido de negro por el petróleo, el litoral gallego se convirtió en museo de una naturaleza vulnerable.

En su soledad melancólica, el Museo del Mar dibuja un paisaje fuera del tiempo que invita a pensar más allá de la actual letanía de reproches, y ofrece sus volúmenes herméticos y arcaicos como un em-blema de testaruda persistencia ante las tempestades fortuitas de la opinión. Frente a la coreografía hermosa y exhausta de los voluntarios uniformados, la obra de Rossi y Portela levanta sus geometrías despojadas para delimitar un teatro de la memoria, un recinto metafísico de granito indiferente que re-siste la agresión áspera del mar como el mar soporta por igual los abusos abruptos y la reparación afanosa. Las naves fabriles del museo —que incorpora los restos de una vieja industria conservera—, la casa primigenia del acuario sobre el espolón y el faro de juguete en el extremo de la escollera componen un bodegón esencial que representa el mar con la violencia lírica y mítica de un cuento infantil. Anegados por vertidos viscosos, los gallegos tie-nen sobrados motivos para el desánimo y la ira; pero la arquitectura silenciosa y primordial de su museo marino es un símbolo esperanzado de la tenacidad resistente de lo elemental frente a los temporales volubles de la historia efímera.

La desaparición prematura de Aldo Rossi impregna esta obra póstuma con un perfume elegíaco. Construida al borde del agua, constituye el reverso grave de su liviano teatro flotante, y en su aplomo pétreo expresa la certidumbre sólida de la materia inerte frente a la agitación cambiante y acuosa de la vida que fluye alrededor. Edificio de límites, a la vez solemne y severo, se adhiere a la retina con la reiteración inocente de los moluscos a la roca, empeñado en sobrevivir en la memoria de la misma manera que sus fábricas perduran en el tiempo, y enmascara su monumentalidad intemporal tras una conjunción casual de piezas esquemáticas que linda con lo pintoresco en el colorista cubo de la taberna marinera. El arquitecto que resumió su revolución teórica con un cementerio iluminista suministra con este ensimismado memorial marino una ciudad abreviada y desierta, donde al cabo sólo habitará el olvido: es esa indiferencia esencial de la naturaleza la que otorga al museo su aura desolada y trágica, y esa impasibilidad mineral de la geometría la que congela sus formas en un paisaje inmóvil.

Obra del desaparecido Aldo Rossi y César Portela, el Museo del Mar en Vigo se apoya en los restos de una antigua conservera, componiendo frente al océano un bodegón intemporal de formas elementales.

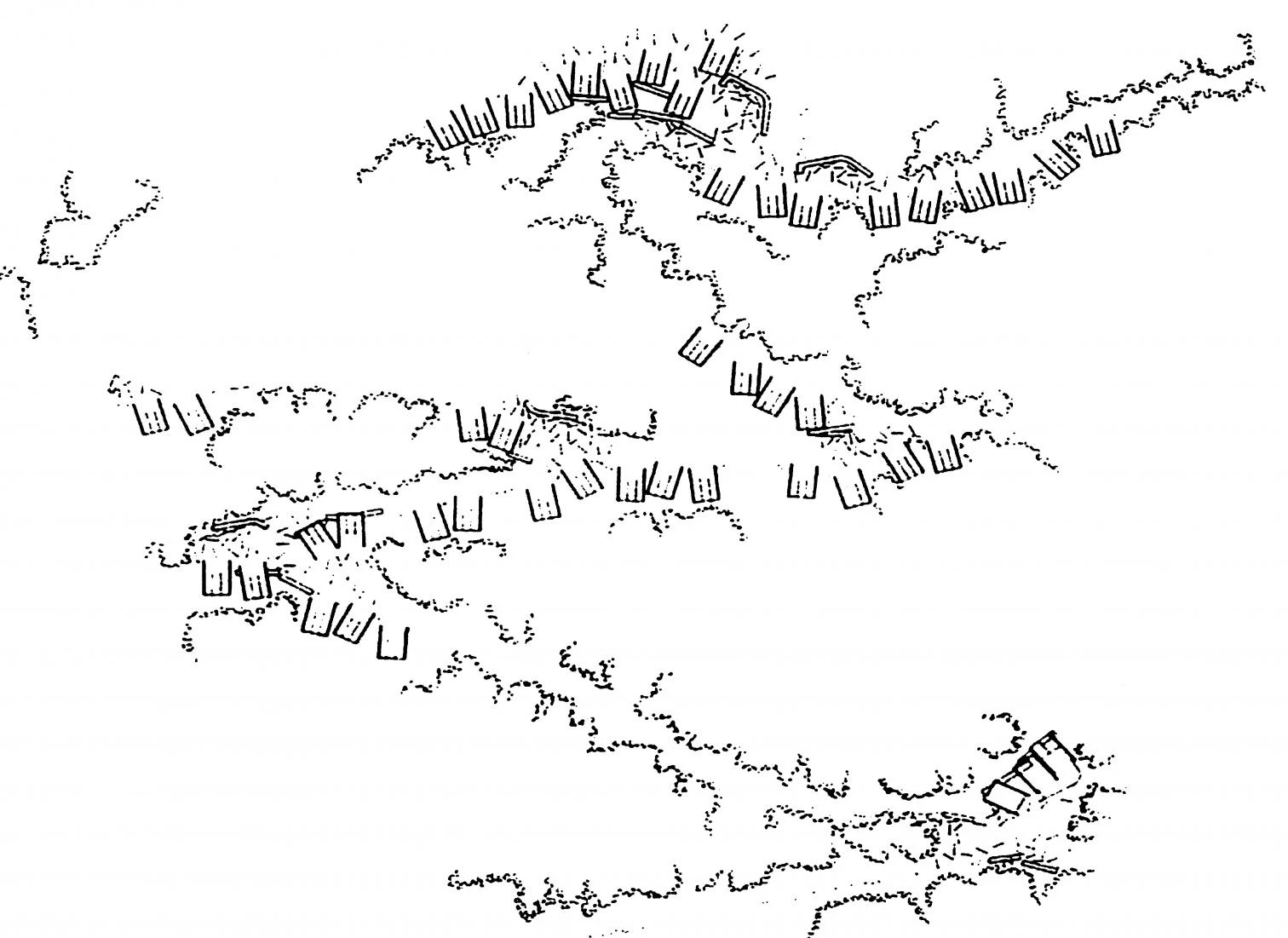

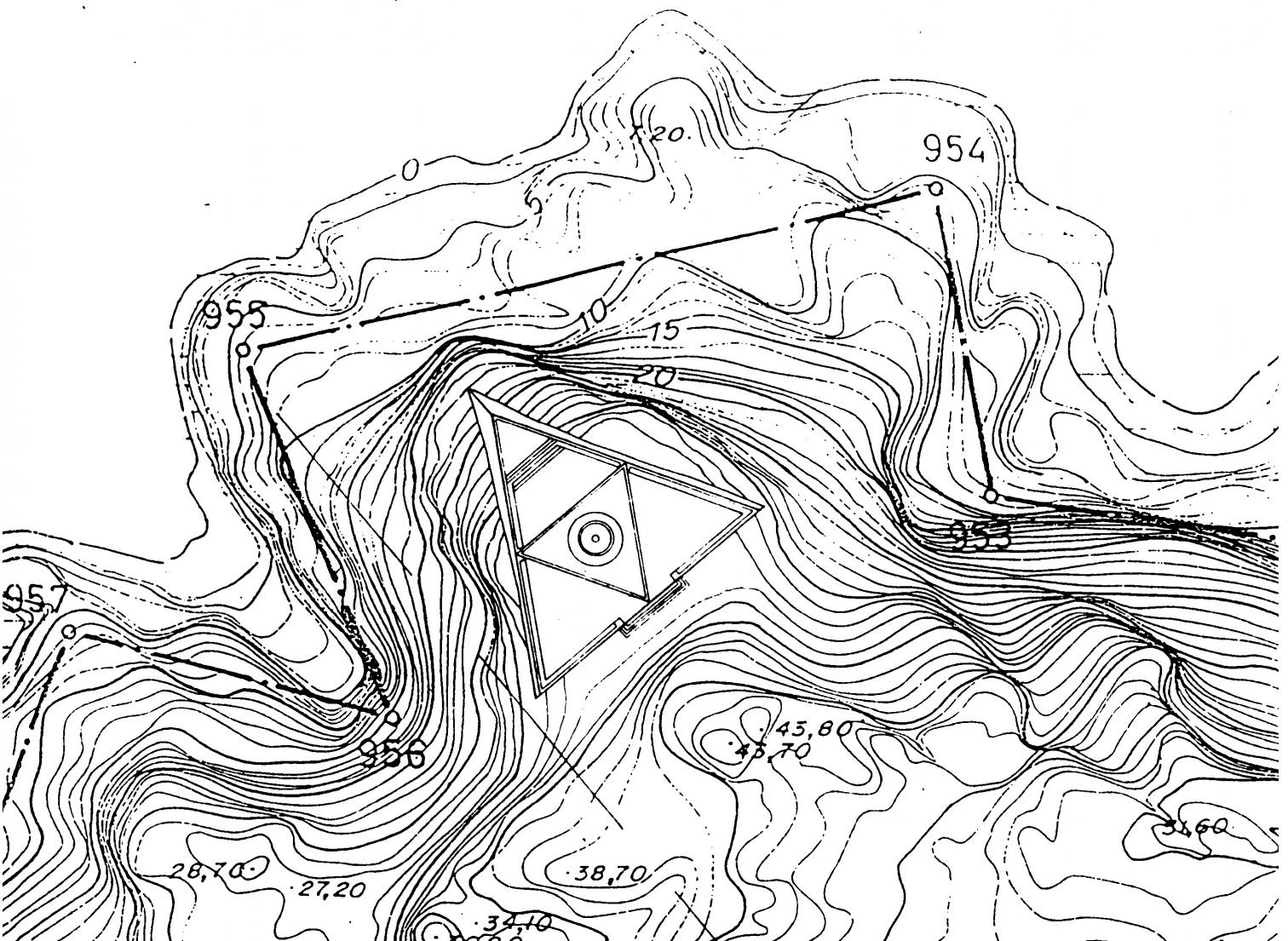

Por un azar forzoso, el arquitecto gallego que llevó a término este proyecto limítrofe construyó otros dos en el litoral hoy más castigado por la marea negra del Prestige : si el Museo del Mar se levanta en el interior apacible de la ría de Vigo, tanto el faro de Punta Nariga como el cementerio de Fisterra ocupan emplazamientos expuestos en la Costa de la Muerte, y estas dos obras de César Portela se hallan hoy cercadas por esa pasta oscura y tóxica que ha dado un nuevo significado a la toponimia, convirtiendo la costa en un abyecto cementerio marino y en el reiterativo museo de una catástrofe abisal. El faro, edificado con mampostería ciclópea y sillares de granito, sostiene su linterna de acero y bronce sobre el fuste cilíndrico que emerge del basamento triangular, a la vez proa y baluarte de un promon-torio batido por el agua y el viento. Y el cementerio, dispuesto en forma de cubos de granito al borde de un sendero que desciende hasta el mar, derrama la geometría elemental de los bloques de nichos para configurar un rueiro orgánico que ornamenta el finis terrae con su guirnalda funeraria.

Antes construcciones del consuelo que arquitecturas del trauma, museo, faro y cementerio componen una trilogía luminosa e ilustrada que merece proponerse como signo de razón inocente frente a la sinrazón culpable de la lógica técnica. Más hábito que accidente, los vertidos forman parte de la estructura insensata de unas economías construidas sobre el consumo compulsivo de combustibles fósiles, y esa bulimia energética de Occidente es más responsable que la codicia de las empresas o la in-ompetencia de los políticos. Los mares muertos del petróleo son el paisaje necesario del globo desigual, como lo son de los conflictos bélicos, el turismo de masas o la suburbanización automóvil. Todo eso lo explicó con erudición y elocuencia un humanista radical que murió en Bremen a principios de mes, olvidado por casi todos como un residuo incómodo del pensamiento utópico de los años sesenta. Pero Iván Illich era un sabio generoso y lúcido que puso en cuestión las certezas rutinarias de un universo dócil, y sólo la conformidad resignada de estos tiempos de plomo ha podido sepultar con el desdén el filo apasionado de su inteligencia crítica. Bajo la arena del Sardinero, que alguna vez recorrimos juntos, hay ahora galletas de alquitrán, al extenderse al Cantábrico las manchas de fuel. Los cínicos pensarán que bajo los adoquines estaba la playa, y bajo la playa el chapapote. Debajo de ese engrudo negro, sin embargo, están arena y agua en movimiento, regenerando las heridas del mar y removiendo la obra muerta de una cultura que desprecia la vida.

En la Costa de la Muerte, el fragmento de litoral gallego más dañado por los vertidos del Prestige, se localizan otras dos obras esenciales de César Portela: en Punta Nariga, su extremo más expuesto al azote de los temporales, emerge el fuste ciclópeo del faro; y junto a los acantilados del cabo de Fisterra se derraman los cubos de granito de un cementerio sin muros que desciende por los bordes de un sendero hasta encontrar el mar.