El clima es el problema, la ciudad la solución. Así podría resumirse el espíritu del más ambicioso programa urbano de eficacia energética lanzado en Estados Unidos. Promovido por la ciudad de Cambridge, en Massachusetts —sede de universidades como Harvard o MIT—, el plan parte de la premisa de que «muchos de los más difíciles desafíos medioambientales del planeta pueden ser abordados y resueltos por las ciudades». Sus impulsores, Douglas Foy y Robert Healy, defienden en el Herald Tribune que, frente a la visión convencional que asocia sostenibilidad y naturaleza, la ciudad densa es más verde que la construcción dispersa, porque es más eficaz en el uso de la energía, el agua y el territorio: la ciudad de Nueva York consume menos energía per cápita que cualquier estado de la unión. Si la principal causa del cambio climático son las emisiones de CO2 en la combustión de carbón, petróleo o gas para producir energía que se consume en edificios —casi la mitad del total— o el transporte —un tercio—, parece razonable concentrar el esfuerzo de ahorro en las ciudades, «la Arabia Saudí de la eficacia energética», abandonando el modelo despilfarrador de las urbanizaciones residenciales de baja densidad.

La urbanización dispersa desfigura el territorio, y lo ocupa desmesuradamente con sus casas exentas y su maraña de autopistas.

Tras varias décadas de debate sobre lo que llaman sprawl —el crecimiento en mancha de aceite de la ciudad—, los norteamericanos han redescubierto la ciudad compacta europea como un ejemplo de sostenibilidad. Los ‘nuevos urbanistas’ encabezados por Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk diseñaron en 1979 Seaside —una promoción en la costa de Florida donde después se rodaría El show de Truman— para propugnar una alternativa de mayor densidad frente a la suburbanización dispersa que ha caracterizado el último medio siglo: esa que retrata en sección el itinerario de Tony Soprano cuando conduce de Manhattan al interior de New Jersey en los créditos de presentación de la serie televisiva, o la que caricaturizan los 45 segundos de casas repetidas, coches repetidos y personajes repetidos que introducen los capítulos de Weeds. Pero la reforma de los nuevos urbanistas estaba lastrada por su tradicionalismo estético, y no ponía en cuestión la nostalgia arcádica de la ciudad jardín; sólo ahora, cuando las medidas para controlar el sprawl han figurado prominentemente en las campañas electorales, y cuando el cambio climático se ha convertido en una cuestión capital de la polémica política, se ha comprendido que la ciudad compacta es el único camino.

El modelo americano de suburbanización, creado por la energía barata y la abundancia de territorio, se ha extendido a todo el mundo, pero resulta crecientemente inviable en un contexto de crisis económica y climática.

En España, la conjunción de la burbuja inmobiliaria y la corrupción urbanística han demonizado las grúas, la densidad y la altura como signos sulfurosos del Maligno, y los políticos se abrazan a los árboles con tanto fervor como abjuran del asfalto, siendo así que ellos y nosotros hemos votado con los pies a favor del cemento. Por más que el aterrizaje suave de los precios de la vivienda y la catar-sis áspera de los escándalos municipales tem¬plen las ambiciones de los ediles y recorten los proyectos de los promotores, la alternativa a los bloques unánimes de Paco el Pocero no puede ser el paisaje exánime de los adosados periurbanos, suburbanos o exurbanos. La oferta electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que propone limitar a tres plantas y ático la altura de todos los nuevos desarrollos residenciales, es una promesa tan difícil de materializar en el terreno jurídico como disparatada de mantener en el territorio físico, porque impondría como único modelo de crecimiento urbano el más incompatible con la sostenibilidad: una ciudad dispersa que consume grandes cantidades de suelo, agua y energía, tanto en su construcción como en el mantenimiento de sus edificios y redes de transporte; una ciudad, por tanto, que contribuye al calentamiento global con una carbon footprint (huella de carbono) desmesurada; y una ciudad, en fin, que siendo retóricamente verde es la menos verde de todas.

Todas las ciudades felices, como asegura The Economist en su reciente informe urbano, se asemejan al menos en dos cosas, la prosperidad y el buen gobierno; las infelices lo son de muy diversas maneras, pero ni los arrabales degradados, los administradores corruptos, las calles inseguras o la carestía del alojamiento logran disuadir a las multitudes de ese éxodo hacia los núcleos urbanos que ha situado ya en las ciudades a más de la mitad de la humanidad. Estos organismos crecen, se marchitan, se reaniman o se extinguen, pero con frecuencia sobreviven a las naciones y a los imperios, reinventándose una y otra vez sobre la urdimbre fértil de su capital humano, más sólido fundamento de la pervivencia urbana que el capital físico invertido en sus trazas sobre el territorio. Al final, no son siempre las ciudades más amables las que tienen más capacidad de atracción, pese a que los rankings urbanos de habitabilidad privilegian testarudamente la placidez casi adormecida; en la encuesta de la revista británica, que valora cincuenta ciudades del mundo, los primeros lugares los ocupan las inevitables Vancouver, Melbourne, Viena o Ginebra, mientras Madrid y Barcelona comparten un rezagado puesto 33, por detrás de Tokio, París o Berlín, pero delante de Londres o Los Ángeles, que figuran a la cola de la lista.

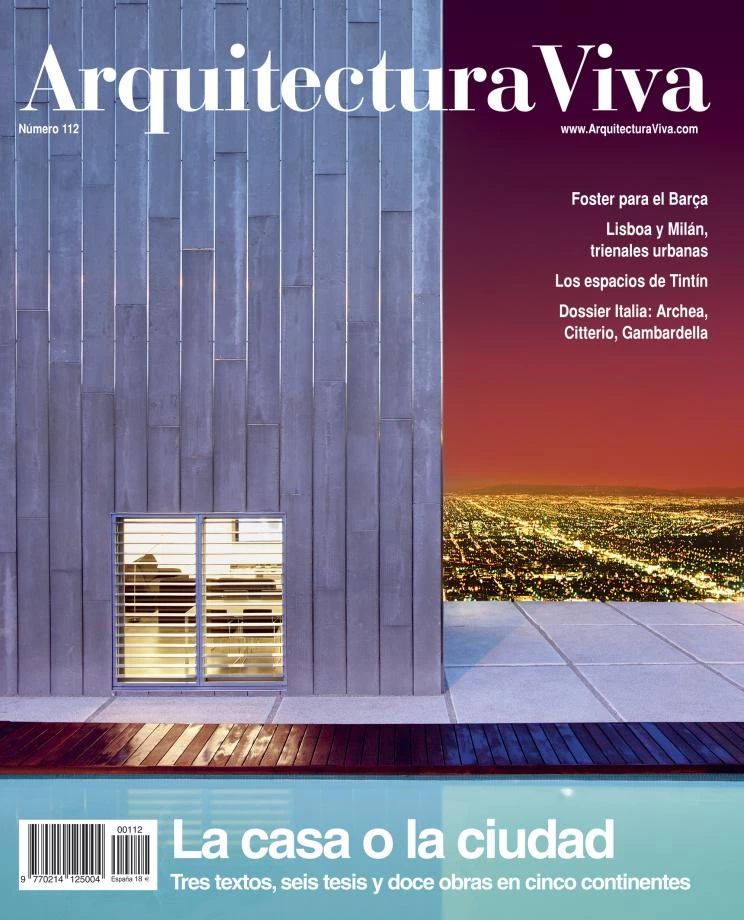

El desarrollo en mancha de aceite del hinterland de Madrid o Los Ángeles contrasta con la densidad de construcción en Benidorm, un exitoso modelo turístico basado en los rascacielos.

Pero hasta las ciudades más abrasivas nos atraen como el imán a las limaduras de hierro, y ese poder magnético no lo otorgan las amenidades públicas ni los edificios trofeo, sino la energía material de su escala y las oportunidades sociales de su diversidad. La ciudad son sus gentes, y en la contemporánea economía del conocimiento el factor esencial de competitividad urbana es la formación de su población. Si la densidad es una virtud ecológica, al liberar territorio y reducir la factura energética, es también una virtud social, al facilitar la confluencia del talento y la fertilización cruzada que es el fundamento de la innovación. La congestión, sin embargo, necesita orquestarse para que no derive en caos, mediante los semáforos físicos que regulan el tráfico de personas o vehículos y los semáforos jurídicos que ordenan la circulación de ambiciones o intereses: esos semáforos son el buen gobierno urbano, y si a ellos se añade la promoción del capital material incorporado en sus infraestructuras de transporte, educación o salud, y del capital social que reside en la confianza mutua y la protección de los débiles, la ciudad compacta se convierte en el mejor escenario de la vida, en la más sostenible residencia en la tierra, y en la más cabal naturaleza.