La construcción de la continuidad

Veinticinco años después, David Chipperfield sigue tenazmente donde estaba. Los interiores de tiendas londinenses son hoy grandes obras en cuatro continentes, pero el arquitecto persiste en sus convicciones iniciales: la manipulación sensual de los materiales, la orquestación animosa de los usos y el laconismo elegante del lenguaje. Frente al experimentalismo extremo de la Architectural Association donde se formó, y frente a la devoción tecnológica de las oficinas de Foster y Rogers donde trabajó por un tiempo, este inglés tan poco inglés encontró su tercera vía en el eje riguroso y lírico que une Milán y Berlín a través de Zúrich. Tras la aventura japonesa, donde exploraría con prismas de hormigón la síntesis de Le Corbusier y Kahn que canonizó Tadao Ando, Chipperfield buscó su arquitectura tectónica y grave en las prolongaciones suizas y alemanas de la Tendenza, que transformaban el dogmatismo poético de los italianos en un pragmatismo contextual y amante de la continuidad.

Aunque en su ya extensa trayectoria no ha cesado de experimentar con idiomas aprendidos —de los guiños a Siza en Corrubedo al gesto aaltiano del proyecto de Ansaldo o la planta expresionista de la biblioteca de Iowa—, el núcleo cordial de su obra es la revisión rossiana de la modernidad, interpretada con las formas ascéticas de los discípulos del milanés en la ETH. La primera obra que obtiene amplio reconocimiento es el Museo Fluvial, unas naves palafíticas descritas como neovernáculas pero indudablemente deudoras de la fascinación de Rossi por los galpones anónimos, y otro tanto cabe decir de otro proyecto británico diez años posterior, el estudio de Gormley. Por su parte, el trabajo que marca el punto de inflexión de su carrera, la intervención en la Isla de los Museos berlinesa, declina con sobriedad un idioma que reúne a Döllgast con Grassi, y ese clasicismo abstracto se extiende también a otras obras germanas, como el muy celebrado Museo de Literatura en Marbach.

Berlín marca el despegue internacional del británico, y la última década contempla un crecimiento exponencial de su oficina, que trabaja en Alemania, España, Italia, Estados Unidos, China e incluso Sudán. Esta aceleración productiva, que inevitablemente desdibuja el perfil de la firma, mantiene sin embargo su hilo conductor, empeñado en reunir empirismo y emoción en el crisol de la posmodernidad disciplinar. Rossi solía citar a Mies, Loos y Tessenow como maestros tutelares, y es posible que Chipperfield no se encuentre incómodo bajo la advocación de esa terna: Tessenow en la sabiduría esencial de la tradición; Loos en la combinación de austeridad crítica, confort táctil y raumplan escenográfico; y Mies en casi todo lo demás, desde los inicios neoplásticos evocados en los ‘arquitectones’ escultóricos o el homenaje mimético de las casas de ladrillo hasta la reinterpretación del rascacielos en Friedrichstrasse o la exacta articulación horizontal de las oficinas en Coesfeld.

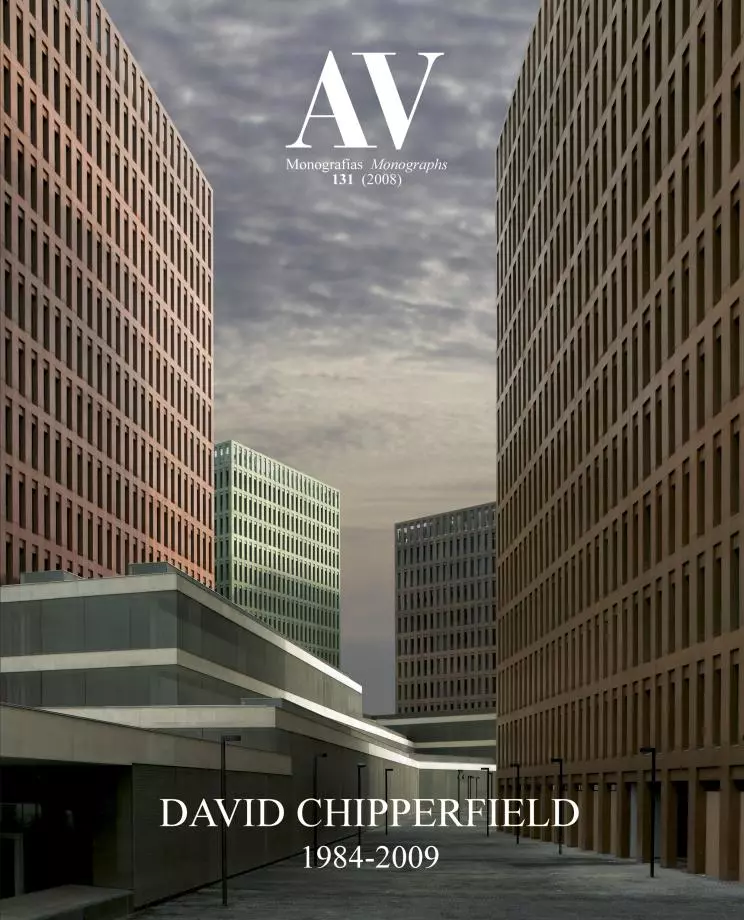

En esta etapa expansiva, los nuevos conjuntos urbanos —de los patios del cementerio insular veneciano a los bodegones de prismas judiciales en Salerno y Barcelona— mantienen el sabor metafísico de la Tendenza, aunque con un cromatismo más próximo a Morandi que a De Chirico, mientras un cierto gusto por el azar musical comienza a agitar plantas como las de la Galería Hepworth o la Ninetree Village, introduciendo el desorden o la fragmentación más bien como recursos antimonumentales que como réplicas de las convulsiones del mundo. Esta sensibilidad manierista, que no es incompatible con la deslumbrante naturalidad de proyectos como Teruel o Valencia, colorea el trabajo del arquitecto maduro con una melancolía escéptica, acaso porque su voluntad de introducir orden en la confusión de las ciudades y las vidas está marcada con el sello de las pasiones inútiles. Pero en ese proyecto de redención mediante la materia y la memoria reside su grandeza humilde y resistente.

Luis Fernández-Galiano