Teruel existe, pero sólo a veces. Existió con esplendor mudéjar en el siglo XIII, un fulgor medieval que se abre con su fuero de 1176 y culmina con las espléndidas torres del primer cuarto del siglo XIV que la Unesco incluyó en el patrimonio de la humanidad. Existió de forma trágica en el terrible invierno de 1937-38, cuando se convirtió en el escenario de una de las batallas más devastadoras de la Guerra Civil española, sufriendo un asedio que redujo a escombros buena parte de su casco antiguo. Y aspira a existir, en este incierto tránsito del siglo XX al XXI, manifestándose en demanda de infraestructuras, promoviendo un parque temático que haga visible su riqueza paleontológica, y convocando a los mejores arquitectos para defender la ciudad histórica del automóvil y prepararla para la llegada de la casi alta velocidad ferroviaria.

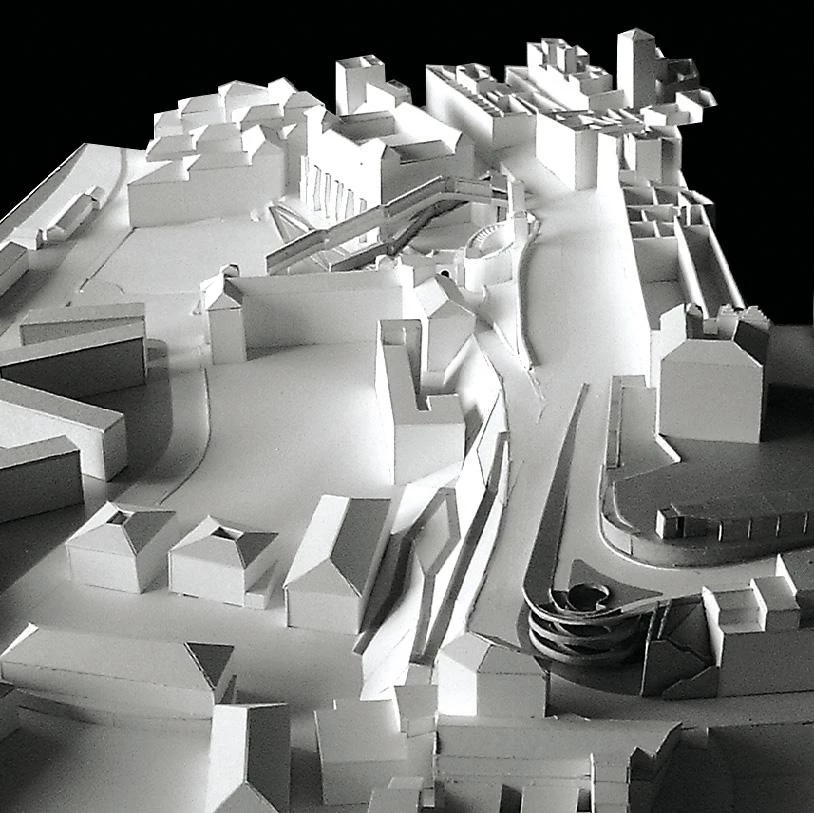

Para remodelar el frente monumental de la ciudad, el equipo de Chipperfield respeta su traza sobria, introduciendo un cuerpo de ascensores en el muro de contención y extendiendo hasta la estación ferroviaria una alfombra de piedra.

El momento mudéjar se expresó de manera extraordinaria en sus torres, unos esbeltos prismas de ladrillo profusamente ornamentados con filigranas geométricas y cerámicas vidriadas, que recortan su perfil delicado en la silueta del casco antiguo. Construidas por alarifes musulmanes sometidos al dominio cristiano, y por ello mestizas en su génesis, sería ingenuo considerarlas producto de la armónica convivencia de culturas en una España medieval donde las religiones en conflicto se limitaron a tolerarse cuando la escasez de colonos para repoblar territorios hacía imposible la limpieza étnica; adosadas a iglesias y encabalgadas sobre calles y puertas de la ciudad, las torres toman el modelo del alminar almohade para levantarse como signos de advertencia y emblemas del poder religioso y civil en una localidad de frontera. Los que aún se llamaban «moros de paz» —la palabra mudéjar no aparece hasta finales del siglo XV— vivían en sus aljamas dedicados a tareas subalternas, y darían lugar con el tiempo al problema morisco. La maurofilia epidérmica de alguna aristocracia renacentista, de buena parte de la burguesía romántica y de casi toda la intelectualidad contemporánea no puede ocultar el encono del enfrentamiento medieval en la península, que todavía inspira el rencor elegíaco de los lugartenientes de Bin Laden, y que expresan con violenta elegancia las torres turolenses (cuya esbeltez de minarete se alcanza utilizando el mismo esquema estructural que las gemelas neoyorquinas: dos tubos concéntricos de planta cuadrada).

Felizmente supervivientes de la destrucción brutal de la batalla de Teruel, que hizo de la ciudad un codiciado objetivo simbólico para ambos bandos, las torres mudéjares se insertaron en la posguerra en un paisaje urbano reconstruido con eficaz inteligencia por los arquitectos de Regiones Devastadas, que si bien emplearon el triunfalismo imperial y herreriano de granito y chapiteles en la mole del seminario, eligieron para el resto de los edificios el regionalismo tradicionalista de piedra, ladrillo, galerías y aleros característico de la arquitectura civil renacentista del valle del Ebro. Teruel, tanto tiempo en la frontera entre cristianos y musulmanes, tuvo la desgracia de ocupar una posición estratégica —una cuña que amenazaba separar Cataluña de Valencia— en la línea de frente de la guerra civil, y su devastadora toma por el ejército republicano en enero de 1938 fue celebrada allí por Prieto, Negrín y la Pasionaria como una victoria de trascendental importancia material y psicológica; apenas seis semanas después, la recuperación por las tropas de Franco de la ciudad en ruinas le atribuiría un papel simétricamente simbólico, «mártir» como OviedoToledo —la comunidad musulmana de Ceuta demandaría ese año sillares de las tres ciudades como primeras piedras de su mezquita— y «adoptada» por el Caudillo como Belchite o Brunete para su reconstrucción tras el fin de la contienda.

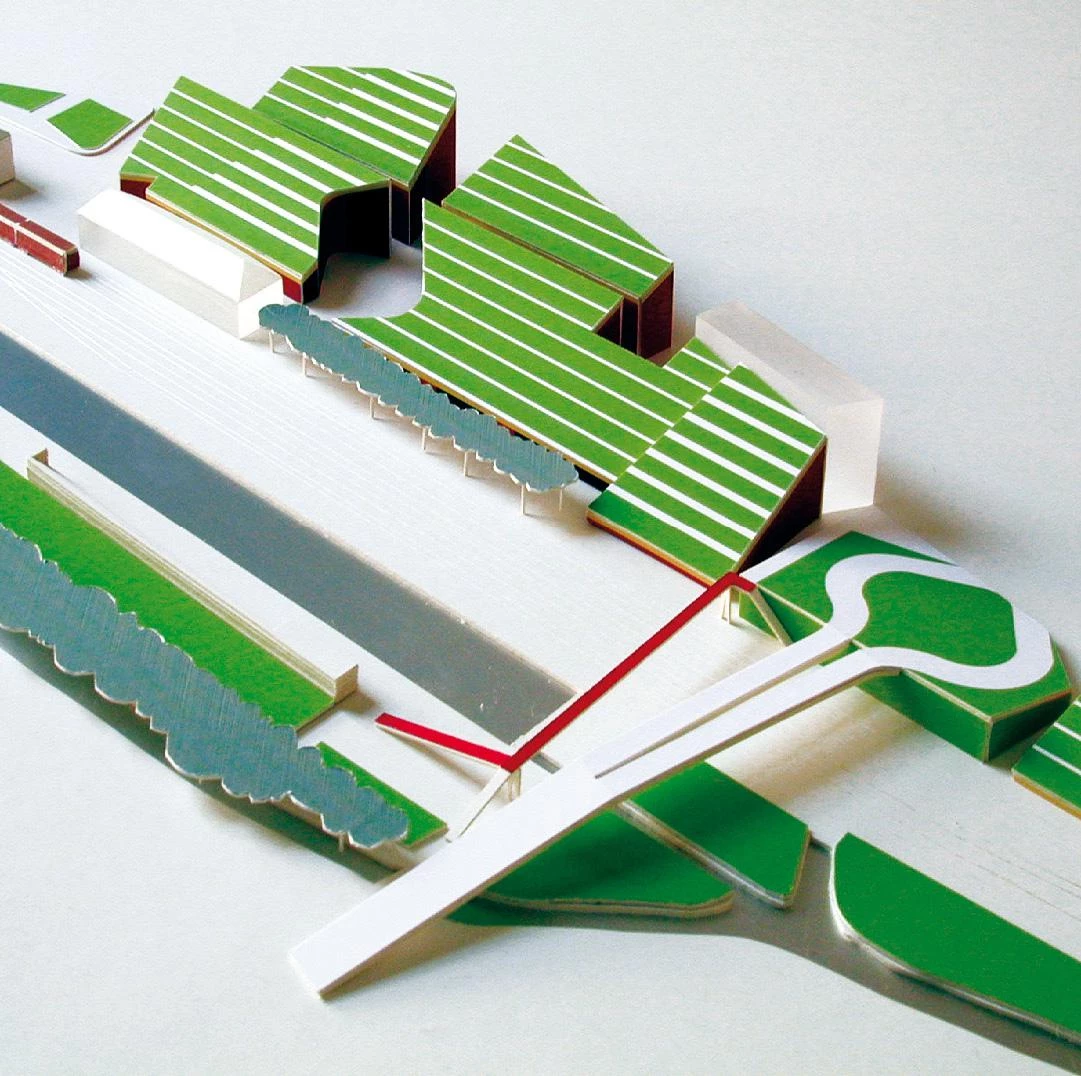

Moreno Mansilla y Tuñón propusieron un gran edificio cruciforme cubierto de girasoles fotovoltaicos sobre las vías de tren y el río, con un tranvía para salvar el desnivel entre la estación y el casco histórico.

En su nueva interpretación de un Teruel que en el primer tercio de siglo había sido modernista en sus construcciones privadas y regionalista en las públicas —pero donde las mejores obras, en la tradición del Pierres Vedel que levantó el acueducto de Los Arcos en el siglo XVI, las habían dejado ingenieros como Carlos Castel y José Torán, creadores de la escalinata neomudéjar que en 1920 unió el núcleo urbano con la estación; como Fernando Hué, diseñador del viaducto que enlazó el casco medieval con el ensanche, y cuyos 79 metros marcaron en 1931 el récord de luces en bóvedas continuas; ocomo Juan José Gómez-Cordobés, autor de una ignorada obra maestra del racionalismo, la Casa del Barco de 1934, una construcción experimental de hormigón que levanta su perfil náutico sobre una espectacular barbacana que es también el mejor mirador sobre la ciudad— los arquitectos de la reconstrucción se inclinaron por los modelos autóctonos que entonces suponían el historicismo menos agresivo. La ciudad les debe unas trazas sobrias y respetuosas que los disparates ulteriores, amén de los caóticos ensanches levantados ya en la etapa democrática, obligan a juzgar con más respeto que ironía, y con cuya voluntad de reparación quirúrgica han tenido necesariamente que medirse los arquitectos convocados a remodelar la fachada occidental de Teruel: una hermosa cornisa sobre la vega del río Turia, coronada por las torres mudéjares, que se extiende desde el seminario hasta el viaducto, y algunos de cuyos elementos provienen de la reconstrucción de los años cuarenta y cincuenta.

En el actual concurso resultó elegida la propuesta más escueta de las concurrentes, un proyecto firmado por el británico David Chipperfield junto con el despacho español b720, que con pericia de acupuntor y sensibilidad manierista perfora el gran muro de contención junto al antiguo convento de los carmelitas, hoy destinado a sede de la Diputación de Aragón, para alojar un cuerpo de ascensores a cuya portada monumental y luminosa se llega desde la estación de ferrocarril por una alfombra de piedra, valorando la gran escalinata neomudéjar como una formidable escultura, peatonalizando el balcón urbano del Óvalo sin impedir del todo el paso de vehículos, y alojando bajo una nueva glorieta arbolada un muy capaz aparcamiento subterráneo que facilite el acceso disuadiendo el tráfico interior: un cuidadoso ejercicio de cirugía histórica bien familiar para un arquitecto que está construyendo simultáneamente en la isla de los museos berlinesa y en la veneciana isla de San Michele. El segundo premio distinguió el imaginativo proyecto de los madrileños Tuñón, Moreno Mansilla y Prior, que incluía un edificio cruciforme cubierto de girasoles fotovoltaicos sobre las vías férreas y el río, con un tranvía para salvar el desnivel entre la estación y el casco antiguo. El tercer premio, por último, se atribuyó a los zaragozanos Pemán y Franco, con una compleja propuesta de soterramiento del tráfico y aparcamiento lineal bajo el Óvalo. No se valoró, por desgracia, un lírico proyecto de Juan Navarro Baldeweg que, sin duda desorientado por las bases, ponía más énfasis en el futuro desarrollo de los terrenos junto a la estación que a la intervención inmediata en la cornisa, y tampoco fueron premiadas las dos propuestas catalanas: unas exhibicionistas y escultóricas escaleras mecánicas de Martínez Lapeña y Torres, y un desconcertante collage de fragmentos y ruinas de Batlle y Roig.

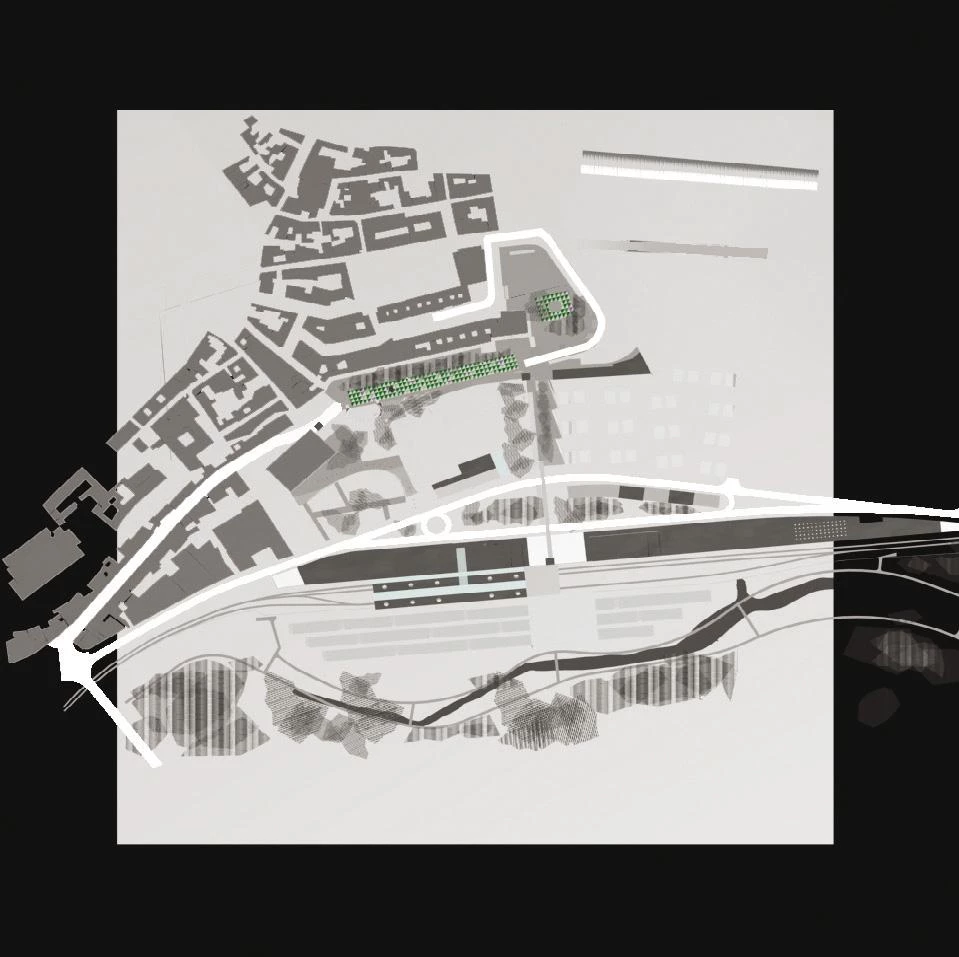

Entre el collage de fragmentos y la escultura urbana se situaron los restantes proyectos, de Batlle y Roig (izquierda), Pemán y Franco, Navarro Baldeweg, y M. Lapeña y Torres (a la derecha, de arriba abajo).

El escenario mítico de la coexistencia mudéjar entre cristianos y musulmanes albergó también la dramática historia de los Amantes, empujados por la adversidad y el azar a morir de amor; el topónimo emblemático de la tormenta de odio de la contienda civil fue asimismo emplazamiento de una formidable reconstrucción posbélica que lo hizo un ejemplo de renacimiento urbano; pero el símbolo actual del abandono sólo pretende anudarse sin estrépito en esa red de flujos y lugares que llamamos España. Teruel ha vivido su drama de amor y su tragedia de odio; le toca ahora representar un papel exigente en la comedia amable de un país habitual.