Albert Speer, la luz y la tiniebla

La obra del arquitecto y ministro del Führer, cuyo centenario se cumple este mes, ilustra bien la relación entre las artes y la política totalitaria.

El genio era Hitler. Albert Speer, su arquitecto y confidente, fue sólo o sobre todo un eficaztecnócrata que logró dar forma con maquetas y edificios a los sueños visionarios del Führer. El joven acomodado y culto que se convirtió al credo nazi tras sucumbir a la oratoria hipnótica de Adolf Hitler consideró siempre a éste su tutor en el terreno de las artes, y aceptó sus opiniones en materia arquitectónica más con la docilidad del discípulo ante el maestro que con el sometimiento del militante al líder.

Adolf Hitler compartía con Albert Speer la pasión por los proyectos, que supervisaban juntos.

Si se compara la destreza autodidacta de los croquis arquitectónicos del dictador con lo rutinario del trazo en los dibujos de su seguidor e intérprete es fácil constatar que la subordinación pupilar de Speer tenía fundamentos materiales, y que la admiración artística por el Führer profusamente detallada en sus Memorias no era un mero reflejo de la fascinación política. Como es sabido, el joven Hitler se ganó la vida como dibujante callejero, y se describía en los documentos de identidad como ‘pintor de arquitecturas’; llegado al poder, puso a disposición del joven Speer un ejército de funcionarios para conformar su utopía arquitectónica: si Leni Riefenstahl, la cineasta del Tercer Reich, dispuso de 30 cámaras para rodar El triunfo de la voluntad, y de 45 para Olimpiadas, Speer tuvo bajo sus órdenes a un millar de empleados; cualquier evaluación de los logros estéticos de una u otro es inseparable de los colosales medios puestos a su servicio por el estado totalitario.

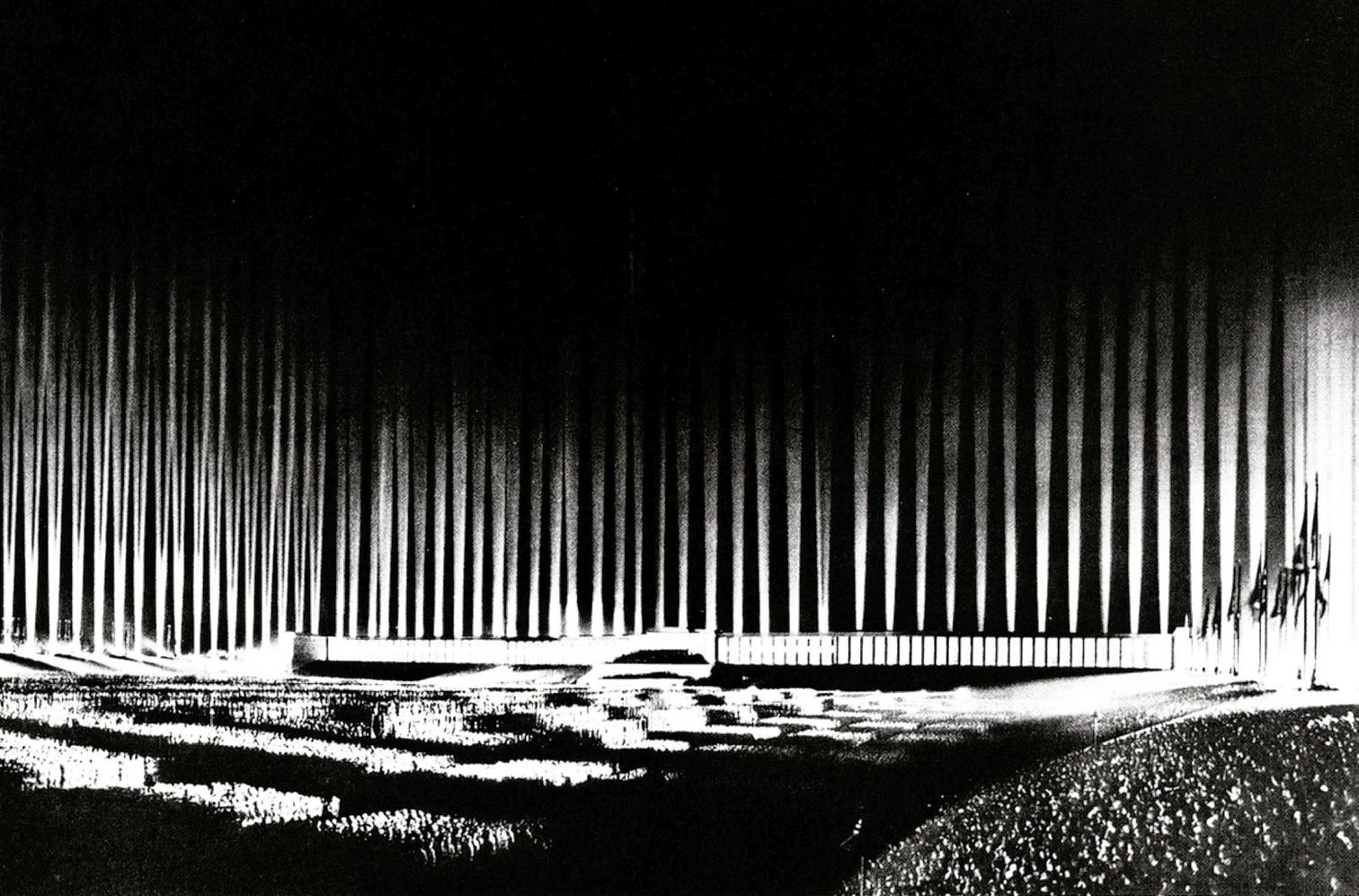

La ‘catedral de luz’ que enmarcaba en Núremberg las concentraciones nazis usaba hileras de reflectores para formar una columnata inmaterial, en sintonía con la naturaleza escenográfica de un régimen que aspiraba a ser una obra de arte total.

Todo lo anterior no significa que Speer careciera de talento: lo tuvo como arquitecto —pese a no ser aceptado como estudiante de Poelzig por su dibujo insuficiente—, pero lo tuvo aun más como escenógrafo, como organizador y como político, tres campos en los que su mentor lo superó con creces. Se inició en los proyectos públicos en 1933, primero al servicio de Goebbels y después con el diseño de la escenografía para las concentraciones en Núremberg del partido nazi (que llegó al poder ese año, y al que Speer pertenecía desde enero de 1931), pero bajo la supervisión de un auténtico maestro del teatro político, autor de la identidad corporativa del partido nazi y escenógrafo inspirado cuya verosímil contratación por la Ópera de Viena hubiera quizá cambiado la historia del siglo XX. Manifestó su competencia organizativa como Inspector General de Edificación —a cargo de todo el programa de remodelación urbana de Berlín— desde 1937, y como ministro de Armamento —responsable de las autopistas y las fortificaciones lo mismo que de la industria bélica— desde 1942, pero en ambos casos al servicio de un tirano carismático que supo conducir con genio ominoso la expansión de Alemania hasta la catástrofe final. Y evidenció su destreza política al alcanzar las más altas responsabilidades en el estado nazi, introduciéndose en el círculo íntimo del poder, donde supo permanecer hasta las horas últimas del búnker berlinés, pero de nuevo su trágicamente brillante trayectoria sólo se explica como resultado de la protección paternal de Adolf Hitler, que sentía por él un afecto basado en su común pasión por la arquitectura.

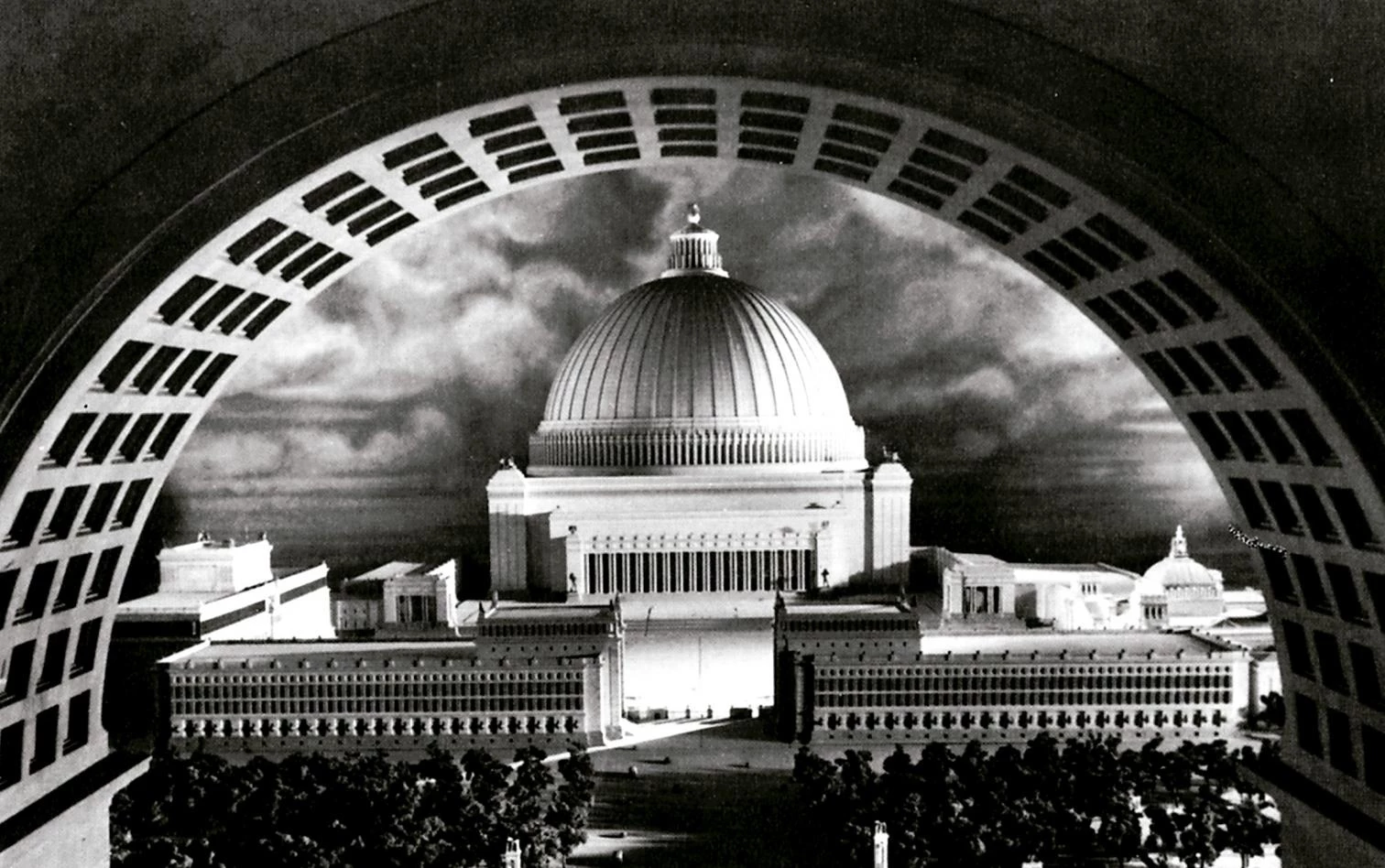

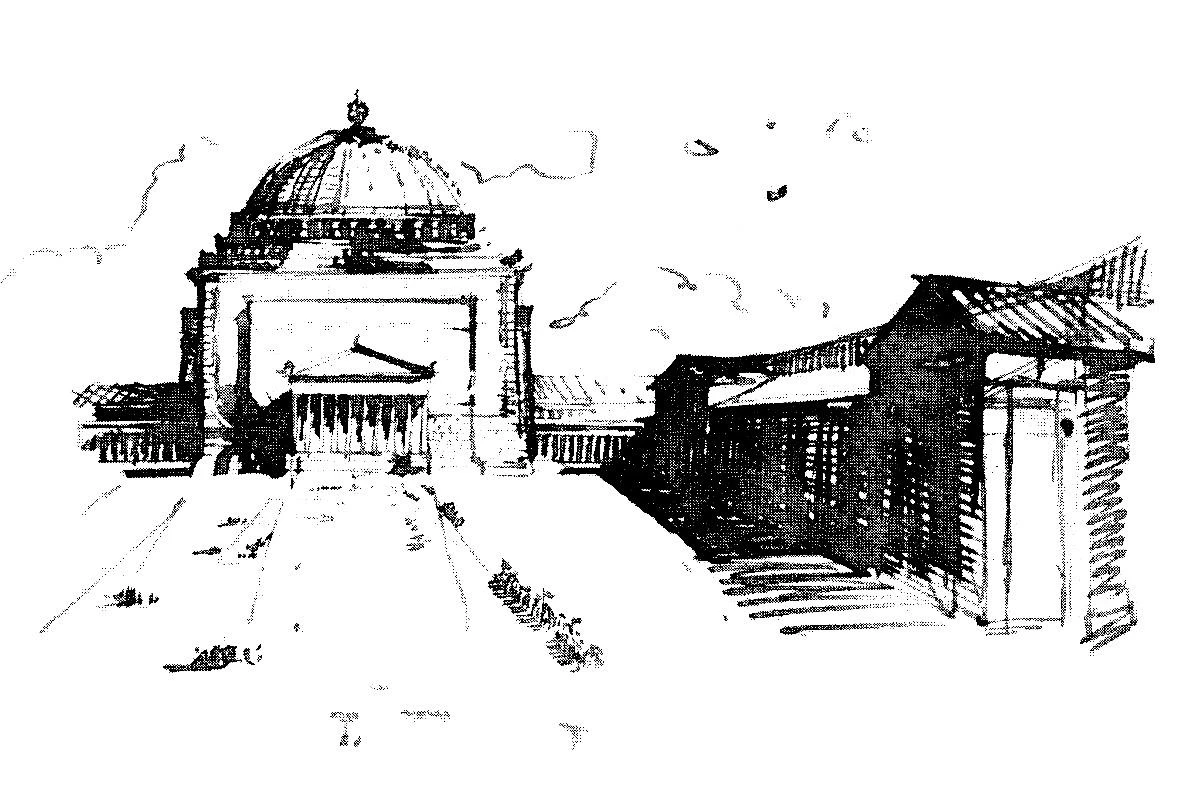

El gran eje norte-sur de Berlín, que sólo llegó a realizarse en forma de colosal maqueta (arriba), arrancaba con un arco de triunfo diseñado por Speer siguiendo las trazas del proyecto dibujado por Hitler en 1925 (derecha).

Hijo y nieto de arquitectos —y padre del que con el mismo nombre dirige hoy un importante estudio alemán—, Albert Speer se formó con el tradicionalista Heinrich Tessenow, y de ahí provino su familiaridad con el clasicismo nórdico del danés Carl Petersen o el sueco Gunnar Asplund, influencias éstas que se fundirían —en la matriz común de la Wagnerschule entonces dominante— con el monumentalismo prusiano de Gilly o Schinkel, interpretado sucesivamente por el Behrens doméstico y el Troost institucional, para definir un neoclasicismo colosal y retórico con el que el arquitecto aseguraría haber procurado aproximarse a «la grandeza melancólica de Juan de Herrera». Este estilo solemne, que utilizó en sus grandes proyectos de 1935-1942, llegaría en ocasiones a materializarse —como en la gran tribuna, inspirada en el altar de Pérgamo, que levantó en el Zeppelinfeld de Núremberg en 1935 o en la nueva cancillería que construyó en Berlín en 1938—, pero el inicio de la guerra en 1939 interrumpió la mayor parte de ellos, dejando reducidos al estadio de titánicas maquetas los más ambiciosos, desde la gran sala coronada por una cúpula que remataba el eje norte-sur de Berlín —concebido como una espléndida avenida procesional— hasta los palacios del Führer y Hermann Goering.

Desde luego, este clasicismo imperativo no fue exclusivo de Alemania, ya que por aquella época se usaba por igual en la Italia de Mussolini, en la URSS de Stalin o en los EE UU de Roosevelt para las grandes obras institucionales; y tampoco fue el estilo único del régimen nazi, que promovía con idéntica convicción el neovernáculo en las zonas rurales y el moderno en fábricas y autopistas —el propio Mies van der Rohe diseñó estaciones de servicio, y entre los auxiliares de Speer figuraban el lacónico Bonatz y el normalizador Neufert—. Pero fue el lenguaje con el que el totalitarismo eligió representarse en su corazón simbólico (Speer dijo incluso que esas arquitecturas «no debían sólo expresar la esencia del movimiento nacionalsocialista... debían ser parte integrante del mismo»), y la intervención personal de Hitler en su diseño está en sintonía con su concepción wagneriana y operística del estado nacionalsocialista como «obra de arte total», un asunto que Jean Clair esclareció con agudeza analítica, y que Frederic Spotts ha documentado en su Hitler and the Power of Aesthetics. Habiendo proyectado en su juventud numerosos edificios con el idioma académico de la Ringstrasse vienesa, el Canciller aportó al trabajo de Speer algo más que el apoyo político de un mecenas poderoso: desde la gran sala cupulada, desarrollada a partir de dibujos de Hitler inspirados en el Panteón romano, hasta el arco triunfal del eje norte-sur, que reproduce literalmente el proyecto diseñado por el líder nazi en 1925, no hay maqueta visionaria para Berlín o Núremberg que no refleje la voluntad artística del Führer.

La avenida procesional se remataba con una sala monumental coronada por una cúpula (arriba, vista a través del arco triunfal), igualmente prefigurada en croquis del líder nazi, que en este caso se inspiró en el Panteón (derecha).

El pacto fáustico de Speer con Hitler no dejó atrás, como ambos fantasearon en sus escritos, un paisaje de ruinas cuya grandeza hablara en el futuro de lo titánico de su empeño. Las construcciones no interrumpidas por la guerra fueron demolidas tras ella, y de aquella utopía colosal y perversa no quedan sino pálidas imágenes (ocultas por el pudor de la desnazificación hasta la exposición sobre Speer organizada en 1975 en Estocolmo por Lars Olaf Larsson, autor también de la monumental obra completa publicada en alemán en 1978, y en edición bilingüe franco-inglesa en 1985, bajo los auspicios de Maurice Culot y enriquecida con un extenso texto apologético de Léon Krier, antecedentes arquitectónicos de la biografía de Joachim Fest en 1999 y de la reciente serie de televisión de Heinrich Breloer sobre la relación entre Speer y Hitler, que aparece también episódicamente en El hundimiento de Oliver Hirschbiegel). Retrospectivamente —y acaso en sintonía con la naturaleza sombríamente teatral del nacional-socialismo—, lo que Speer describió como «la fascinación y el terror de aquellos años» se resume admirablemente en la ‘catedral de luz’, la sublime columnata inmaterial de reflectores que enmarcaba las concentraciones de masas en Núremberg. Esa misma ciudad sería escenario del juicio de los jerarcas nazis, que condenó a Speer a una pena de 20 años, cumplida en la soledad de la cárcel de Spandau hasta 1966, residiendo después de esta fecha en Londres hasta su muerte en 1981, dedicado a la redacción de sus Memorias. De ellas extraemos una frase introductoria que sirve como epílogo de este texto, y quizá también como epitafio de una vida de luz y de tiniebla: «En el tribunal de Núremberg dije que si Hitler hubiese tenido amigos, yo habría sido uno de ellos. Le debo tanto los entusiasmos y la gloria de la juventud como el horror y la culpa que vinieron después».