Philip ha muerto». Peter Eisenman no tiene que mencionar el apellido para que sepamos de quién habla. Durante medio siglo, el protagonismo de Philip Johnson en la escena arquitectónica de Nueva York ha sido tan colosal que todos se refieren a él por su nombre de pila. Me ha sorprendido que vuelva a llamar, porque hace una hora hemos estado comentando las declaraciones sexistas del presidente de Harvard sobre las mujeres y la ciencia, los resultados del Real Madrid de Luxemburgo y las perspectivas electorales de Fraga en Galicia. Ahora está taciturno y conmovido. Johnson fue su padrino entre las élites del dinero y la cultura de Manhattan, y también la única persona que le intimidaba: cuando hemos estado los tres juntos no he podido dejar de advertir la singularidad de esa relación paterno-filial. Hace años fui yo quien le dio la noticia de la muerte inesperada de Aldo Rossi, y ahora es Peter quien me informa antes de que las necrológicas aparezcan en la red. Son casi las ocho de la tarde del 26 de enero, así que llamo al periódico y me comprometo a enviar treinta líneas en media hora, para poder darlo al día siguiente con un texto del corresponsal. Mientras escribo no puedo apartar de la memoria los ojos de Philip, chispeantes tras las lentes redondas, modelo Le Corbusier, que adoptó como paradójica seña de identidad el que siempre fue devoto de Mies van der Rohe.

Arriba, el arquitecto fotografiado por Arnold Newman en julio de 1949, entre los reflejos de su mítica Glass House.

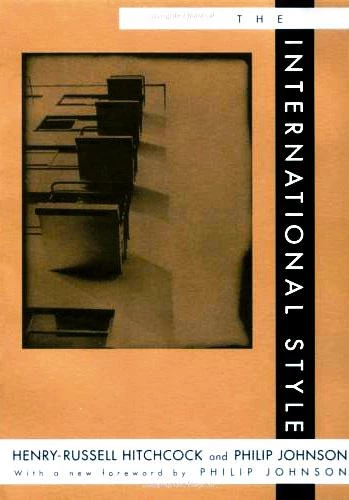

Fue un maestro de la infidelidad, por más que sus 45 años de convivencia con el 35 años más joven galerista David Whitney hicieran pensar otra cosa. Afortunadamente infiel en sus convicciones políticas, ya que después de trabajar en Louisiana para el fascista Huey Long y asistir en Núremberg a las concentraciones del partido nazi (abandonando el Museo de Arte Moderno y dedicándose exclusivamente a la militancia extremista entre 1936 y 1940, hasta que por fortuna la política lo abandonó a él), tras la Segunda Guerra Mundial diseñó una sinagoga y se hizo perdonar por los magnates financieros judíos que con sus donaciones alimentaban las instituciones culturales neoyorquinas donde desarrolló su carrera. Alternativamente infiel en su ubicación profesional, que osciló entre la práctica de la arquitectura, el mecenazgo corporativo y el ejercicio de la crítica, de manera que en él se confundían los papeles de autor, patrón y árbitro de tendencias. E inevitablemente infiel en sus adhesiones estilísticas, que transitaron de la modernidad a la deconstrucción, pasando por el clasicismo abstracto y la posmodernidad historicista: en 1932 introdujo en Estados Unidos lo que él y Henry-Russell Hitchcock llamaron el Estilo Internacional con una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York; y en 1988 —¡56 años después!— consagró la arquitectura fracturada de la deconstrucción con otra muestra en el mismo museo.

Lo conocí al año siguiente, mientras residía en Los Ángeles como visiting scholar del Getty Center, a través de los buenos oficios de Frank Gehry, a quien por entonces veía con frecuencia, y que acababa de terminar la casa Schnabel, una colosal residencia en Brentwood construida como un bodegón de piezas de diferentes formas y materiales. Philip Johnson, de paso por la ciudad, quiso visitarla, y Gehry lo organizó con la familia Schnabel para que fuéramos juntos, de manera que pudiera pasar unas horas con el mítico arquitecto octogenario. Acudió acompañado de David, y durante la minuciosa visita de la casa me impresionó el contraste entre su fragilidad física y su agudeza intelectual. Le tomaba el codo para ayudarle a sortear los desniveles y obstáculos del accidentado jardín o los escenográficos interiores, y el tacto del esqueleto vulnerable de su figura ingrávida era desmentido por el brillo burlón de la mirada, la rapidez de las réplicas o la facilidad con que hacía girar la conversación de Marna Schnabel a su hija adolescente, centro de su atención y de sus bromas.

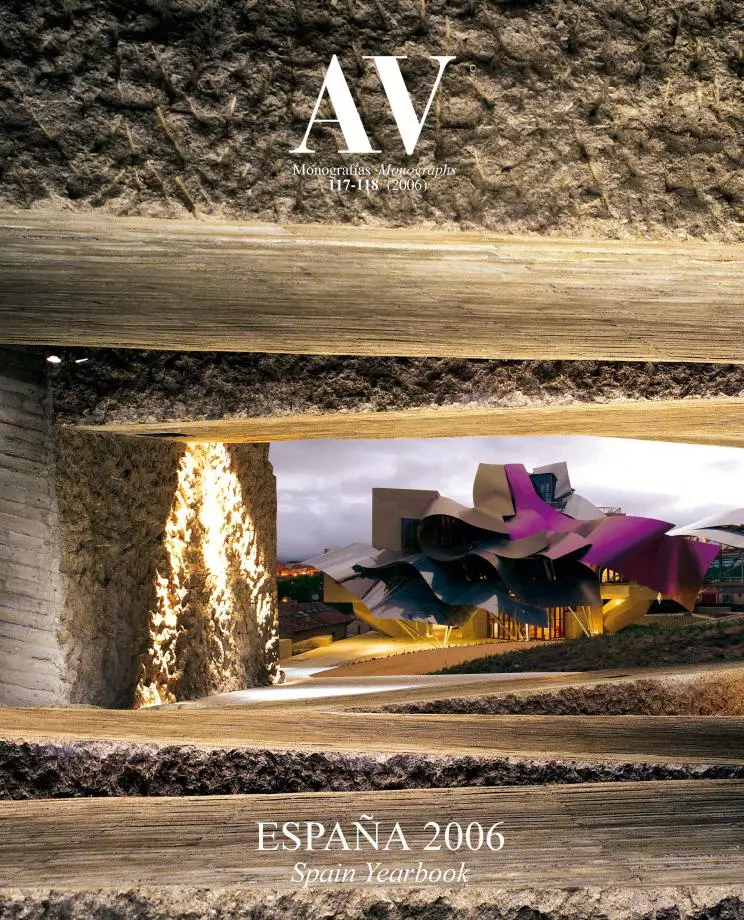

Del Estilo Internacional a la deconstrucción, las inquietudes intelectuales y estéticas de Johnson lo llevaron a recorrer todas las experiencias, ocupando portadas con la defensa del estilo posmoderno o de una iglesia para gays.

En aquella ocasión pude interrogarle sobre sus preferencias presentes e, inevitablemente, su relación con Mies y sus experiencias en la Alemania de los años treinta, que irónicamente eludía glosando la calidad de las obras nazis: «Después de todo no hicieron una arquitectura tan mala, ¿verdad?». Sin embargo, las conversaciones más extensas no tendrían lugar hasta un lustro después, cuando lo visité en New Canaan en compañía de Eisenman y su familia, y más tarde en su apartamento de Nueva York. La excursión dominical a la finca de Connecticut, donde Johnson pasaba los fines de semana —y donde ha elegido morir— me otorgó el raro privilegio de conocer las nueve construcciones desperdigadas por el hermoso paisaje arbolado con las que el arquitecto quiso resumir su mudable biografía estética, desde la mítica Glass House de 1949 hasta la Gatehouse entonces recién finalizada, y donde me secuestró durante casi una hora para hacerme más preguntas de las que yo pude formularle a él. Algunas de las piezas eran edículos de jardín, como el templete estilo ‘ballet clásico’ del estanque —su época más denostada, según pensaban tanto Johnson como su compañero— o la jaula de vivero hecha con tela metálica que realizó como tributo a Gehry; dos de ellas eran galerías-almacén para sus extraordinarias colecciones de pintura y escultura; y sólo dos se usaban de forma cotidiana, la opaca casa de invitados donde se quedaban él y David —ante la manifiesta imposibilidad climática de habitar la casa de cristal, como también ocurre en la Farnsworth de Mies— y la biblioteca posmoderna, con copiosos fondos contemporáneos e históricos, que Johnson empleaba como estudio.

De aquella visita me quedó la impresión indeleble de la austeridad con que vivía en un entorno sin embargo paradisíaco, algo que he hallado también en otros millonarios-mecenas de Norteamérica, como Dominique de Menil —a la que Johnson construyó en Houston una casa escueta más propia de un profesor que de una magnate del petróleo, y que sería la introductora del arquitecto en Texas, donde levantó algunas de sus mejores obras— o como Phyllis Lambert, que consiguió para Mies y Johnson el encargo del Seagram —en cuyo restaurante Four Seasons el arquitecto actuó durante décadas como maestro de ceremonias de la escena americana—, y que vive en Montreal con un laconismo que no deja sospechar el centro de arquitectura que financia. (Hace años la llevé a cenar en Madrid con Peter Eisenman, y de camino al restaurante nos acercamos a ver las torres KIO; mientras al neoyorquino le divirtió hallar en las fachadas citas de su obra de Checkpoint Charlie, Lambert rehusó absolutamente salir del coche, tanto le enfadaba la deriva de Johnson desde sus orígenes miesianos.) Esa atmósfera de modestia se confirmó después en su apartamento de Manhattan, en la torre que —arrebatando el encargo a Johnson— construyó César Pelli para el MoMA, un piso pequeño de techos bajos que hacía parecer desproporcionados los muebles de Venturi en el comedor, con sus altos respaldos recortados. Allí, mientras preparábamos un número monográfico para celebrar su 90 cumpleaños, que se frustró porque la ruptura con John Burgee en 1992 —tras 25 años de trabajo como socios— había dejado todos los dibujos de la firma sometidos a embargo, me atreví a sugerir que debía poner algo de orden en la colección permanente de arquitectura del MoMA, expuesta sin concierto ni criterio. «No me atrevo a decirles nada» —había dejado hacía tiempo sus responsabilidades en el museo— «porque todavía lo toman como una orden».(Tras la reapertura del museo, la sección de arquitectura, cuyas salas llevan el nombre de Johnson, sigue igual de confusa, en contraste con la espléndida colección de arte que se muestra en las plantas dedicadas a Alfred Barr.)

Demasiado poderoso en el MoMA, en la sociedad neoyorquina y en la arquitectura americana —recibió el primer premio Pritzker, orquestó el segundo para Barragán, y supervisó los pasos iniciales del galardón—, suscitó tantas críticas furibundas como adhesiones: Michael Sorkin, en The Village Voice, hizo de las filípicas un género literario donde se censuraban su inconsecuencia voluble y su trivialidad formalista, mientras otros críticos jóvenes como Jeff Kipnis o Mark Wigley elogiaban su versátil adaptabilidad y su sensibilidad al espíritu de los tiempos. Habiendo sido educado en el denuesto de Johnson —mi maestro Alejandro de la Sota solía comparar detalladamente la Glass House y la Farnsworth para mostrar hasta qué punto el discípulo era indigno de Mies—, pero habiendo visitado también la mayor parte de sus obras, debo decir que tanto las críticas como los elogios me parecen fundamentados. En su empeño por emular a Mies, Johnson contrató a Franz Schulze, que había escrito una celebrada biografía del maestro alemán, para que redactara la suya propia, y el libro resultante —publicado en 1994, y donde tanto sus episodios de militancia fascista como su complicada vida sentimental ocupaban un lugar significativo— fue un espejo en el que no le gustó mirarse. Con todo, entonó una vez más el mea culpa por su juventud totalitaria —que atribuyó en parte a la fascinación erótica de la estética nazi— y apareció en la portada de Out, portavoz de la comunidad homosexual, para anunciar que diseñaría la mayor iglesia del mundo para gays y lesbianas.

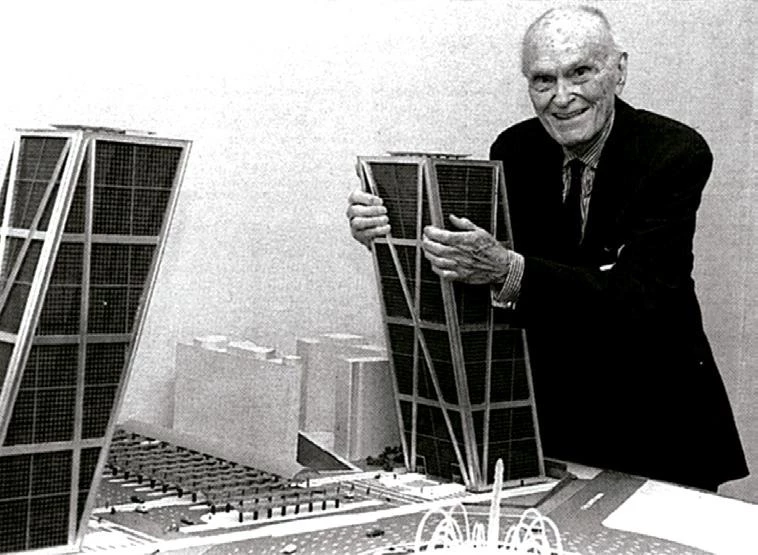

Arriba, Johnson en 1996 con la maqueta de las torres KIO, y en 1978 con la de la torre AT&TE.

Ante las urgencias del periódico, escribo un folio enhebrado por sus construcciones de New Canaan, y pienso que será seguramente en este parque-museo que ha donado a la nación donde su memoria pervivirá de forma más perfecta e inocente. Los historiadores, por su parte, preferirán el jardín de esculturas del MoMA, desde el que se divisa el remate del rascacielos de AT&T (con cuya maqueta apareció en la portada de Time), como un oxímoron visual que reúne al Johnson moderno con el posmoderno, al institucional y al corporativo, al cultural y al mediático. Cuando entrego el artículo comienzan a colgarse las informaciones en la red: un texto deplorable de Associated Press y un artículo de Paul Goldberger que The New York Times debía tener preparado desde los tiempos prehistóricos en que el crítico escribía para el diario. Como Javier Marías, aún no logro entender cómo la gente escribe necrológicas en vida; quizás es más profesional, pero lo encuentro obsceno. En el periódico deciden ilustrar la información con la imagen de 1978 donde aparece junto a la maqueta de AT&T, al no localizar la que publicamos en mayo de 1996 con el arquitecto abrazando la maqueta de las torres KIO. Si hubiera podido elegir, habría usado la fotografía que Arnold Newman tomó en julio de 1949, con Johnson de espaldas en su casa de vidrio, perdido entre los reflejos de los árboles como el personaje de un cuento onírico e improbable, fuera de escala como su propia vida. Gracias por llamar, Peter.