Peter Zumthor vive en una aldea, y su obra escasa y exquisita tiene la lentitud, la solidez y la certeza de lo vernáculo. Ebanista antes de convertirse en arquitecto, sus edificios profesan una devoción obstinada por la perfección artesanal, y en sus detalles graves y sensuales habita un dios antiguo y exigente. Poseído por la pasión del material, invita a sus discípulos a entrenarse en la disciplina de este oficio arcaico fabricando prismas de una sola sustancia, y en esos adoquines de vidrio, hojas secas o pizarra late el mismo pulso emotivo que en las escamas de madera o las estratigrafías de piedra del maestro. El rostro curtido y la barba blanca, que le hacen aparentar una edad superior a sus 55 años, otorgan también a su figura una distinción serena, bondadosa y remota. Zumthor registra con delicia la proximidad fonética de las palabras madera, madre y materia, y en su constatación se escucha el eco del parentesco oculto que sostiene una obra nutrida por el material, el lugar y la memoria.

De poseer un prestigio secreto, cimentado en obras como la protección del recinto arqueológico de Chur, Peter Zumthor ha pasado a estar bajo la luz de los focos con edificios como las termas de Vals.

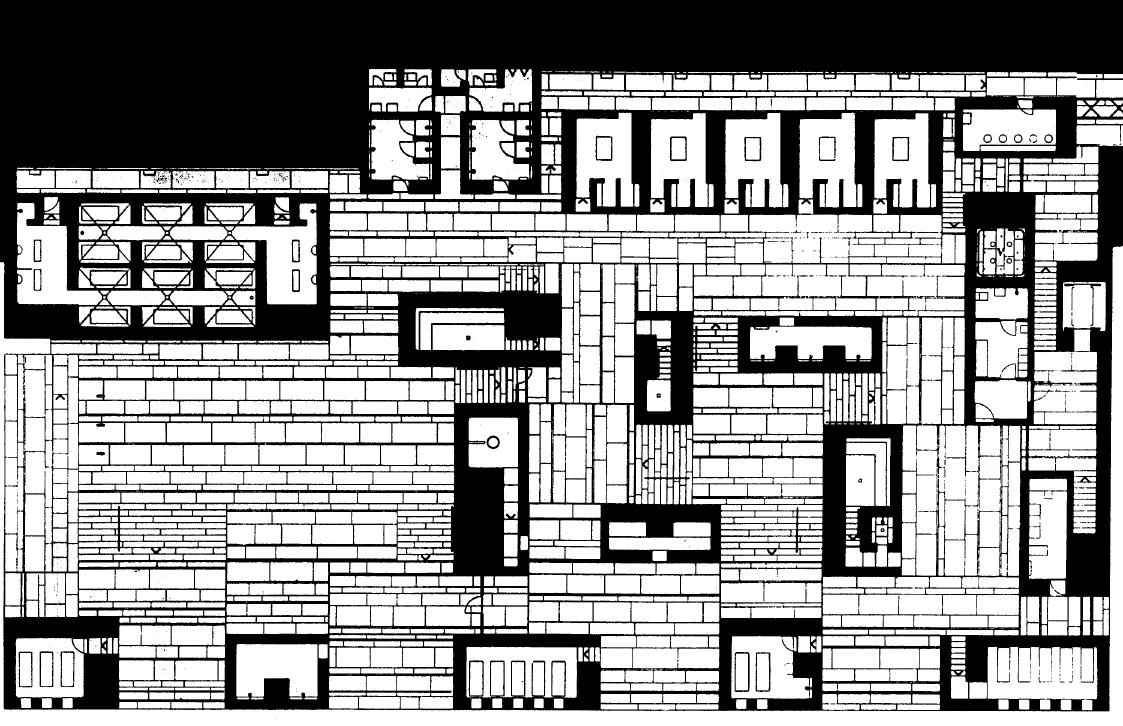

Tras su formación de artes y oficios y sus estudios de arquitectura en Basilea y Nueva York, Zumthor trabajó durante una década en el Departamento de Patrimonio de Los Grisones, no estableciendo su propia oficina hasta 1979. Los primeros frutos de la misma, sin embargo, lo convirtieron en una figura de culto. Tres minúsculas obras de madera terminadas en la segunda mitad de los ochenta —un minucioso cajón de lamas y lucernarios para proteger una excavación arqueológica; su estudio, un escueto cobertizo forrado de listones; y una capilla hermética y misteriosa en forma de barco, cuyas imágenes en la niebla evocaban un paisaje onírico, detenido y primordial—cimentaron un prestigio secreto que se haría público a mediados de los noventa con la publicación de sus viviendas para ancianos en Chur, un bloque riguroso de vidrio y piedra volcánica, y abrumador en los últimos años con la culminación de dos obras maestras: las termas de Vals, un laberinto subterráneo e iniciático de lajas de piedra, geometría y agua en un recóndito valle alpino; y la Kunsthaus de Bregenz, un cubo de hormigón revestido de escamas de vidrio que alberga un centro de arte al borde del lago Constanza.

En un plazo muy breve, la arquitectura grávida y táctil de Zumthor ha transitado del susurro al espectáculo. Pero las cualidades intemporales de estos edificios de interminable gestación y precisión maniática sobrevivirán sin duda a la testaruda usura de los medios. Alimentada por las lecturas de Peter Handke y John Berger lo mismo que por las obras de Edward Hopper y Joseph Beuys, la arquitectura íntima e implacable de este suizo obsesivo manifiesta un humanismo minimalista y esencial que la rescata de los vaivenes del gusto. «Quisiera hacer casas como Aki Kaurismäki hace películas», ha dicho Zumthor, y sus edificios muestran en efecto la misma poesía desolada, la misma compasión, la misma dignidad y el mismo laconismo que las obras del cineasta finlandés. Este arquitecto sabio, inexorable y dulce, que construye con violencia lírica recordando los objetos y paisajes de su infancia, dejó su aldea para viajar a una corte y recibir, de manos de una reina, un premio y un tesoro.