El aura del arte

Los objetos circulan por los espacios del arte sufriendo metamorfosis y mudanzas, en una sucesión de identidades que altera su sentido.

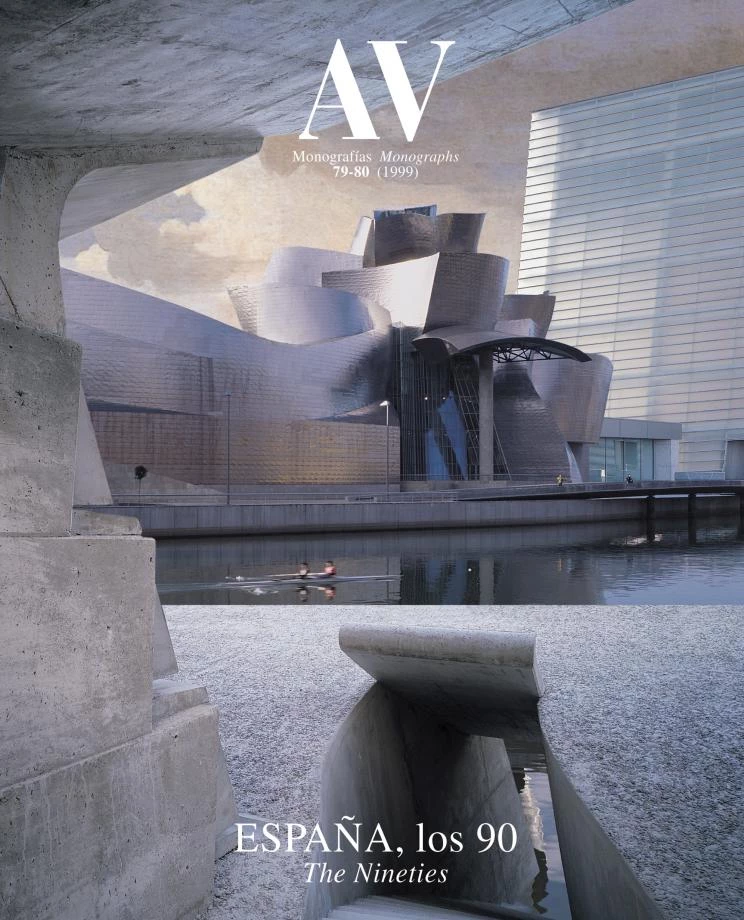

Gravitando en torno al museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía (arriba) y la Fundación Thyssen (abajo) inducen desde la arquitectura de sus sedes distintas narraciones de los fondos expuestos.

El arte es el arte y sus espacios. Los objetos transitan por el tiempo y se nos ofrecen en escenarios diferentes, que colorean la mirada y enmarcan la atención. El mismo lienzo es distinto en la penumbra familiar y en la claridad lisa del museo, distinto en el desorden del estudio y en la confusión abigarrada de la feria. Con frecuencia, los espacios digieren los objetos y nos alimentan sólo con su tuétano arquitectónico. Las bóvedas interminables del Reina Sofía, la niebla rosa de la Thyssen o la luz gris y esmaltada del Prado succionan las imágenes de los muros lo mismo que el laberinto modular de los certámenes tritura el ajetreo de las obras para formar un magma indiferente y cegador.

Desde la entreplanta del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, la visión aérea de la arquitectura efímera de Arco muestra su precaria condición de mercado ambulante, geométrico y endeble sobre la moqueta halógena como un campamento confuso y fugaz. La bambalina ferial escenifica y devora los objetos del arte, regurgitándolos como mercancías nómadas en un bazar múltiple y temático, luminiscentes con el brillo incierto del comercio. El zumbido plural de las ofertas amortigua cualquier voz profética, y hasta los predicadores más inspirados, lejos de sus púlpitos y sus iglesias, se confunden con los charlatanes que peroran desde un cajón en el rincón de un parque.

Cuando la pintura se expone en centros comerciales o vestíbulos de hoteles, el ajetreo pulido de sus salas anónimas transforma los lienzos en ilustraciones barnizadas de catálogo. La sexualidad castiza, simbólica y culpable de Romero de Torres, intercalada entre las tiendas innumerables de un subterráneo de Azca, e iluminada en exceso por focos de escaparate y miradas diagonales, adquiere una trivialidad provocadora y vulgar de la que le protegían los postigos y la luz filtrada de Córdoba. En sentido contrario, la insufrible vacuidad de Julian Schnabel, presentada entre los muros desolados e inhóspitos de un cuartel sevillano, se dota de una gravedad solemne, antigua y sombría. Los lugares hacen a los artistas y los deshacen.

Una construcción de Turrell en el jardín de un millonario californiano es un evento social, que precipita en torno suyo veladas fluidas, tibias y crepusculares; las mismas exploraciones perceptivas, en el local de una fundación en la calle Serrano, devienen ejercicios amables de física recreativa. La adoración de los magos, la obra de Mantegna que rompió registros en las salas de subastas, era un objeto cotidiano, mágico y opaco, contemplado sobre un caballete en los talleres de restauración del Museo Getty en Malibú; nuestro Tránsito de la Virgen, por su parte, no puede verse en el Museo del Prado sin sentirse capturado por su inevitable arquitectura d’orsiana. Los espacios secuestran, contaminan y dirigen las miradas.

Los mejores fondos españoles de pintura se exhiben en arquitecturas de distinto carácter; el Palacio de Villahermosa (arriba) despliega la colección Thyssen en la enfilade proyectada por Rafael Moneo; el Centro Reina Sofía (abajo) acomoda el arte contemporáneo en las salas sobrias de un antiguo hospital; y el Museo del Prado muestra sus lienzos en el marco neoclásico de Villanueva.

Las arquitecturas del arte albergan narraciones, pero no hay relato mejor que el escenario. En ‘Las edades del hombre’, esas superproducciones paradójicamente seglares y divinas, el formato monumental de los recintos dotaba de elocuencia épica a guiones tal vez embarullados. Las altas bóvedas góticas rescatan para el firmamento del espíritu muchas piezas mediocres extraídas de parroquias, sacristías y demasiado humanos acopios diocesanos. La catedral, que no comparte con el hombre la edad ni la distancia, termina siendo la mejor historia, y el populismo civil de la propuesta expositiva se traduce en éxtasis sagrado: no hay propaganda más cabal que los sillares.

En el Prado, el público dócil recorre las exposiciones temporales en la ordenada secuencia de las flechas, desfilando ante Caspar David Friedrich o Goya en una disciplinada sucesión que aproxima más la visita al obligatorio ritmo cinematográfico que a la velocidad imprevisible y sincopada de la lectura: los Caprichos del Marqués de la Romana se consumen con la misma pauta narrativa que las viñetas de Chicago sobre Fray Pedro y el Maragato. Esta dúctil disponibilidad de las audiencias puede facilitar el propósito declarado del nuevo director de la pinacoteca, que propone renovar el museo modificando el orden de sus piezas sin alterar la disposición de sus fábricas; y es una voluntad encomiable, no sólo porque produce más fatiga intelectual que económica, sino porque la arquitectura vigorosa de Villanueva guiará testarudamente sus decisiones y sus pasos.

Aquí, la reciente y forzosa austeridad pública puede resultar inesperadamente benéfica: ha remitido la fiebre expansionista que quería centrifugar sus fondos, colonizando los alrededores con una proliferación de subsedes que no se detenía siquiera ante el desalojo de las salas admirables y excesivas del Museo del Ejército. Esta bienpensante y fervorosa metástasis cultural habría privado al Prado de su condición esencial, la intensidad violenta que lo hace diferente de cualquier otro museo, y que es inseparable de su acumulación intolerable de lienzos maestros. Al propio tiempo, el proyecto insensato de ampliación para usos ancilares fue detenido por la ministra de pelo rojo en su primera decisión en el cargo, que justificó con la feliz expresión jurídica de su carácter escasamente «pacífico».

En la acera de enfrente, otro edificio codiciado como extensión del Prado, el Palacio de Villahermosa, ha deglutido su contenido pictórico con tanta naturalidad que ya es difícil separar la piel de los lienzos del músculo de las fábricas, y la colección Thyssen se ha diluido en la copa rosada de Rafael Moneo. La enfilade palaciega orquesta las pinturas en nichos sosegados, la claridad frondosa del paseo se adivina detrás de las blancas celosías, y la vista resbala por los mármoles pulidos y las superficies, tensas como hules, de maestros antiguos demasiado tocados. Cuando descuelguen las cien obras que sobran y los Macarrones del zaguán —la baronesa está aún a tiempo de posar para Lucien Freud en pequeño formato—, la arquitectura de Villahermosa habrá finalizado su digestión artística y el museo alcanzará su plácido destino.

Mientras tanto, el paquebote torpe del Reina Sofía continúa su trayecto errabundo, desconcertante e incierto como su arquitectura hermética y doliente, jalonada de prótesis que apenas han servido de muletas a unas fábricas tullidas. Esas bóvedas clausuradas a la luz e inacabables a la vista sepultan en angustia cuanto envuelven, y rodean el arte con un lento sudario. El Antonio López luminoso y frugal de Albacete o Bruselas ha yacido descoyuntado en sus corredores de hospital, y sólo los ominosos carruseles taxidérmicos de Bruce Nauman parecen hallar acomodo en su hostil frialdad. Christo debería proponer una envoltura permanente para el infortunado edificio, que sólo en sus piranesianas escaleras de granito rescata el temblor de la emoción.

Los objetos peregrinos circulan por los espacios del arte sufriendo metamorfosis y mudanzas, en una tránsfuga sucesión de identidades que altera su posición y su sentido. En raras ocasiones, la arquitectura del estuche entra en resonancia con la gema, y la piedra inerte se ilumina con luz interior. El aura pálida del arte, desteñida por la mirada opaca y la costumbre, se perfila de nuevo bajo el dosel de su lugar exacto: la arquitectura es el aura del arte.