Renzo Piano, figura inquietante en el panorama de la arquitectura contemporánea italiana e internacional, ha sido uno de los principales protagonistas de la ola de experimentalismo tecnológico de los años setenta. Fautor de las exasperaciones más provocadoras de dicha tendencia, nunca ha abrazado sin embargo su dogmatismo, sino que ha conservado, incluso en los momentos de extrema radicalidad, un sutil hilo de escéptica ironía.

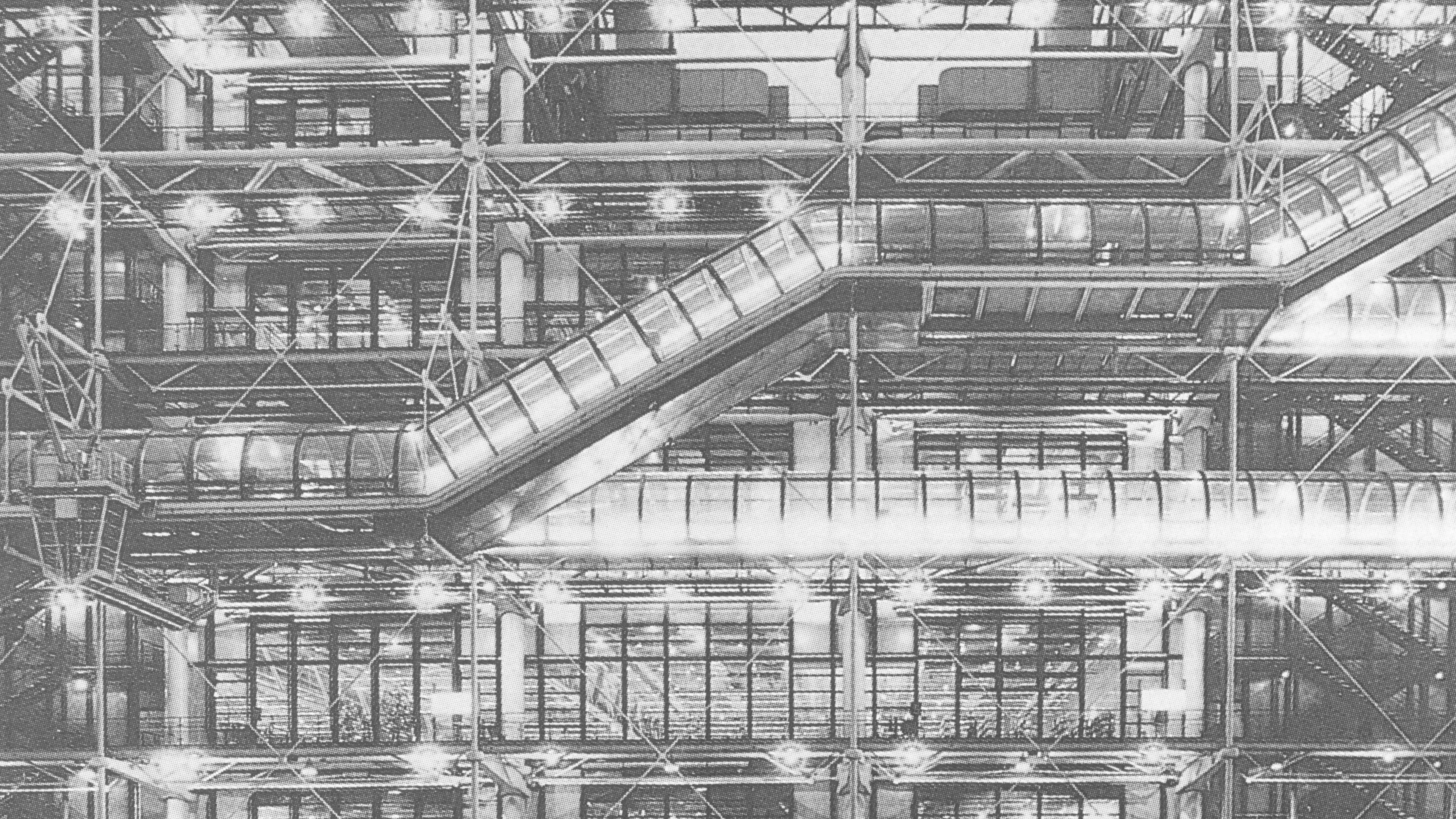

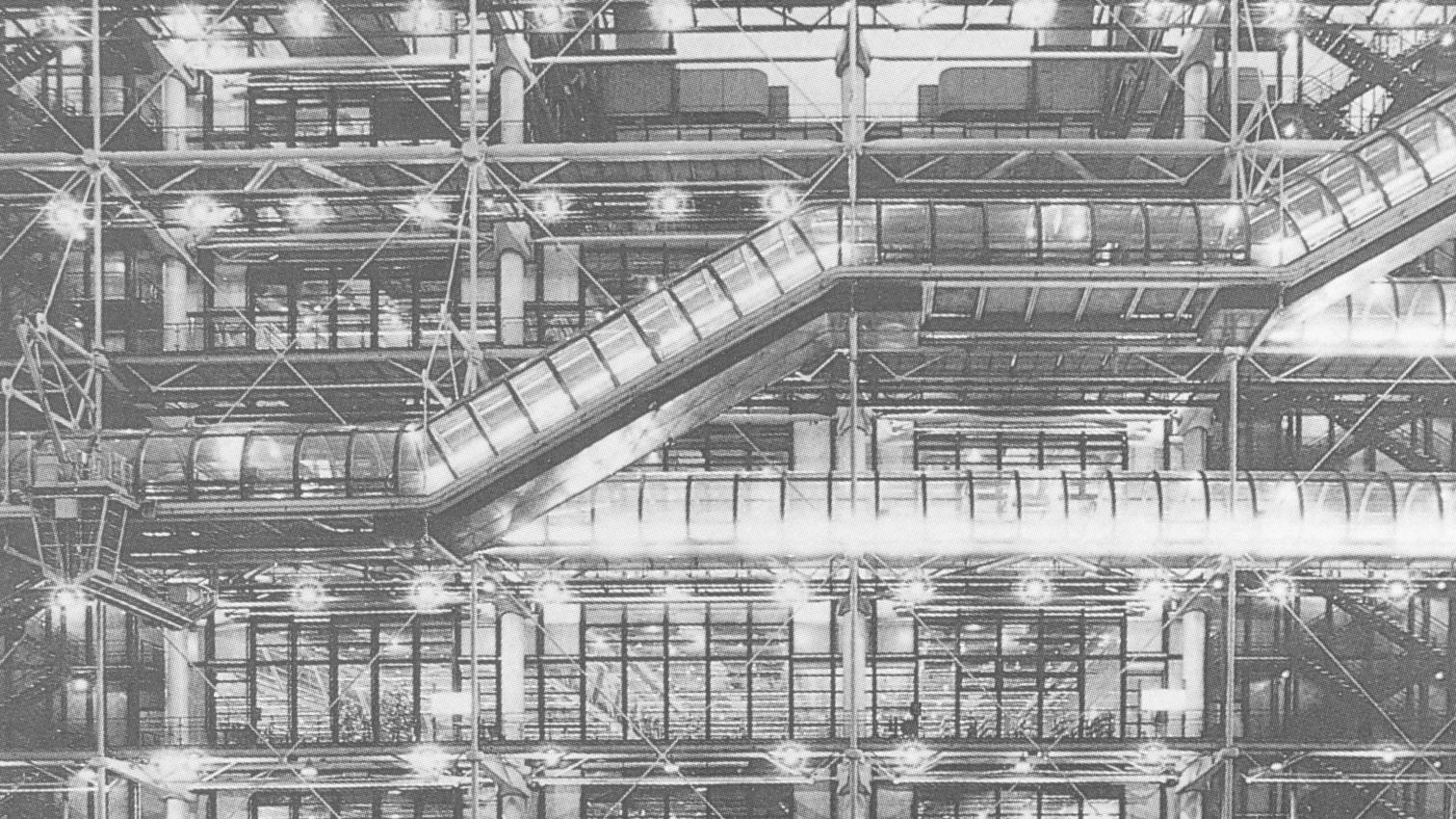

La gran máquina del Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou —construida en París en colaboración con Richard Rogers entre 1971 y 1977— lo catapultó instantáneamente al primer plano de la cultura arquitectónica internacional. Asumía, por entonces, el papel de enfant terrible, haciendo realidad de un modo pasmoso, en acero, hierro y vidrio, todo aquello que Antonio Sant'Elia o el grupo Archigram solamente habían dibujado (y con gran escándalo).

Hoy, casi veinte años después, Piano guarda sin ningún arrepentimiento las distancias de aquello que ahora considera, con una vehemencia apenas di-simulada, una «bravuconada de jovenzuelos». Lo demuestran sus proyectos recientes, como el museo de la colección Menil, terminado hace unos cuantos años en Huston, Tejas; y queda explícito en las declaraciones que suele hacer en sus entrevistas: «Soy consciente del cambio entre lo que hacía antes y lo que estoy haciendo ahora. Ahora. por ejemplo, concedo una mayor importancia al contexto. Al principio de mi carrera todo el placer consistía en hacer un objeto, en manipularlo.»

Con todo, no es de extrañar que Piano proponga actualmente una postura práctica y teórica que parece contradecir bruscamente, al menos en parte, aquella que lo guiaba anteriormente. Su actitud no es ni exclusiva ni rígida, y su coherencia no es la de quien con ciega obstinación repite siempre las mismas cosas.

Si hasta hace poco instigaba a la subversión, ahora, junto a ella, aboga por el silencio y defiende la normalidad.