Milagro en Santander

El encuentro entre un pescador y un marino ha alumbrado un milagro en Santander. Emilio Botín, banquero y pescador, encargó en 2010 a Renzo Piano, arquitecto y marino, la construcción de un centro de arte en Santander. Siete años después, los volúmenes carenados del Centro Botín se han culminado al borde de la bahía, evocando a la vez un pez fuera del agua y el casco de un navío, sostenido por pilotis que lo hacen flotar ingrávidos al costado del muelle sobre el que vuelan. Oculto a la mirada desde la ciudad, porque sus pilares se confunden con los troncos de los árboles de los históricos Jardines de Pereda que se extienden entre el paseo y el muelle, y porque la altura del edificio no supera la de las copas de los magnolios, tilos y fresnos que le sirven de vestíbulo vegetal, los dos lóbulos o cotiledones en los que se divide el volumen del centro se unen con un entramado de escaleras y plataformas que conforman una gran plaza pública elevada, enmarcando las extraordinarias vistas sobre la bahía.

Hace exactamente veinte años, la inauguración del Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao fue saludada por Herbert Muschamp en The New York Times Magazine con una línea rotunda: «The word is out that miracles still occur, and that a major one has happened here». Dos décadas después, el milagro se ha repetido a 100 kilómetros de distancia en la misma costa del Cantábrico, pero esta vez partiendo de premisas diametralmente opuestas, porque si el Guggenheim se alzaba frente a la ría con una colosal voluntad escultórica que lo llevaba incluso a apropiarse del Puente de La Salve, el Centro Botín aspira a pasar inadvertido desde la ciudad, oculto como está por las copas de los árboles, y levitando en el muelle para que la visión de la bahía no se oculte al paseante: frente al milagro material de la tormenta de titanio, el milagro inmaterial de la desaparición deferente.

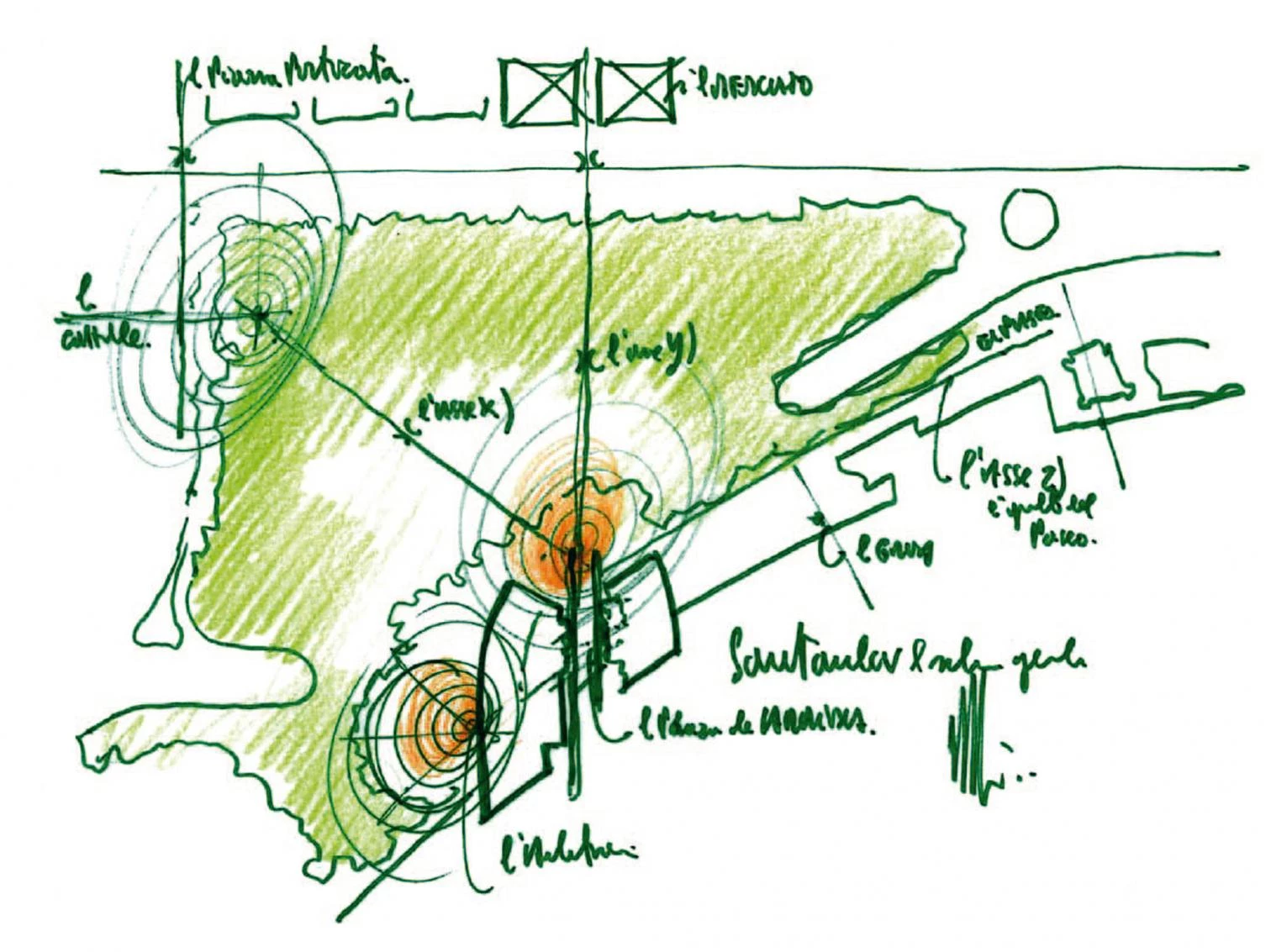

La comparación entre las dos obras es útil, ya que ambas emplean el arte como instrumento de regeneración e identidad urbanas, y ambas se sitúan al borde del agua extrayendo sus formas alabeadas de un modelado fluido que tiene en cuenta el trazado regular de la ciudad, pero que no lo extiende ni se subordina a él. De hecho, el primer proyecto del Centro Botín, situado frente a la sede histórica del Banco Santander, sí que lo hacía, y su versión definitiva en el emplazamiento actual frente al mercado adquiere una autonomía formal que mejora la propuesta inicial.

Aunque la autonomía formal no siempre conduce a proyectos escultóricos, sin duda favorece la construcción de objetos memorables que pueden servir de iconos en los mecanismos de comunicación de una ciudad o de una institución. Así sucedió con el Guggenheim y así sucederá con el Centro Botín, que se publicita ya con una característica imagen en escorzo desde el muelle, expresando bien su perfil emblemático pero eludiendo inevitablemente el milagro arquitectónico de su desvanecimiento desde el Paseo de Pereda; y así sucedió también con otro icono cantábrico, el Kursaal realizado por Rafael Moneo en San Sebastián, cuyos dos prismas inclinados se fijan indeleblemente en la retina y en la memoria.

Renzo Piano ha abierto en Santander su primer edificio en España, un icono evanescente que se suma a los que ya jalonan la costa cántabra.

El Centro Botín tiene sin duda un perfil característico desde la bahía, pero su genio reside en su estrategia de desaparición, en la elevación y la fractura en dos lóbulos -el situado al este con el auditorio y las aulas del centro educativo, y el cuerpo al oeste con las salas de exposición, amén de un espacio acristalado en cota cero con la tienda y el café- entre los cuales se extienden las plataformas y escaleras públicas que, atareadas de visitantes, son el núcleo cordial del edificio. Si el Guggenheim subió a escena un titánico monstruo marino con escamas de titanio, el Centro Botín explora más bien las técnicas ilusionistas del mago que hace desaparecer a su ayudante, y las panzas revestidas de discos de cerámica nacarada sirven sobre todo para diluir el edificio en la luz horizontal de la bahía, dando todo el protagonismo al movimiento de las gentes en ese andamiaje metálico y translúcido al que llaman pachinko, acaso porque las personas rebotan en los lóbulos que lo limitan como la bola en el pinball japonés.

El Guggenheim es una obra afirmativamente masculina, que se impone al paisaje urbano tenga visitantes o no; en contraste, el Centro Botín -como su antecedente claro, el Whitney neoyorquino, y quizá también como el futuro Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles- se amalgama sutilmente con el entorno, extrayendo su energía y su sentido del flujo azaroso de las gentes: si el Museo Guggenheim es de Marte, el Centro Botín es de Venus, y si la obra de Bilbao pudo convertirse en el emblema de su tiempo y hacer sentir su efecto en todo el continente de la arquitectura, acaso la obra de Santander pueda manifestar las prioridades diferentes de la época actual e influir con su ejemplo en la práctica contemporánea, probablemente fatigada con el abigarramiento icónico del cambio de siglo y más necesitada de la serenidad luminosa que se desprende de la obra de Renzo Piano.

En Santander, el Centro Botín ha sabido injertarse en una ciudad cuya belleza balnearia la hace reticente a lo nuevo sin pretender imponerse a ella: soterrando el tráfico junto al muelle y extendiendo los Jardines de Pereda —inteligentemente remodelados por el paisajista Fernando Caruncho, y líricamente complementados con un estanque y cuatro pozos de la escultora Cristina Iglesias— hasta llegar al agua, de manera que, lejos de percibirse como un obstáculo, el nuevo edificio se deja penetrar bajo su vientre cerámico, permite subir a sus espaldas de vidrio y autoriza a colocarse sobre él, disfrutando de las vistas y las brisas en sus cubiertas náuticas. Subrayando esta continuidad, el pavimento de hormigón azul del parque —salpicado de cobre y sulfato de hierro— se extiende hasta el borde del muelle, recibiendo la luz reflejada por el agua y por los 280.000 discos nacarados —de seis diámetros marginalmente diferentes para adaptarse a la doble curvatura de los lóbulos— producidos por Toni Cumella, y que son la pieza más característica de esta obra del arquitecto genovés.

El Centro se inauguró con una selección de las obras adquiridas durante las últimas dos décadas y con dos exposiciones monográficas: la del artista Carsten Höller, bien conocido por su evocación de los parques de atracciones —como el tobogán que instaló en la Sala de Turbinas de la Tate Gallery o el que ha construido en el campus de Vitra—, y que aquí aseguró ofrecer «un parque de atracciones para el espíritu», muy generosamente montado en la planta superior bajo la cubierta multicapa que permite controlar la luz mediante láminas de vidrio serigrafiado y sensores, y abierta en sus extremos al mar y a la ciudad; y la de Goya, con 83 dibujos elegidos entre el medio millar que se conservan en el Museo del Prado, que constituye un genuino lujo para la mirada y para la inteligencia, y que justifica por sí sola el viaje a Santander, pese a lo incómodo de su inserción en la sala de exposiciones de la planta primera, donde comparte espacio con las obras adquiridas. Dos muestras bien diferentes, que quizá manifiestan la amplitud de intereses de sus responsables o acaso la ausencia de un rumbo claro en la futura singladura de la institución.

Sea como fuere, el Centro Botín —que es icono desde el mar y evanescente desde la ciudad, mecánico en la plaza y orgánico en los lóbulos, con escamas de pez y casco de navío— participa de esa misma ambigüedad, de suerte que la incertidumbre de los contenidos vibra en resonancia con la indecisión del continente, prestidigitación unos días y los jueves milagro.