La urbanización ha destruido la ciudad. Paradójicamente, como señala Françoise Choay en el hermoso texto que publicamos, la extensión unánime de lo urbano ha transformado radicalmente la naturaleza de la ciudad europea. La permanencia testaruda de la toponimia finge una continuidad histórica desmentida por la fragmentación violenta de los viejos tejidos físicos y sociales, y por la metástasis aleatoria de una nueva urbanidad acelerada y difusa. En el último siglo, la ciudad ha estallado en pedazos, devastando su corazón tradicional y alcanzando con su metralla los últimos rincones del territorio. La ciudad ha muerto, pero las esquirlas urbanas escombran el paisaje de Europa.

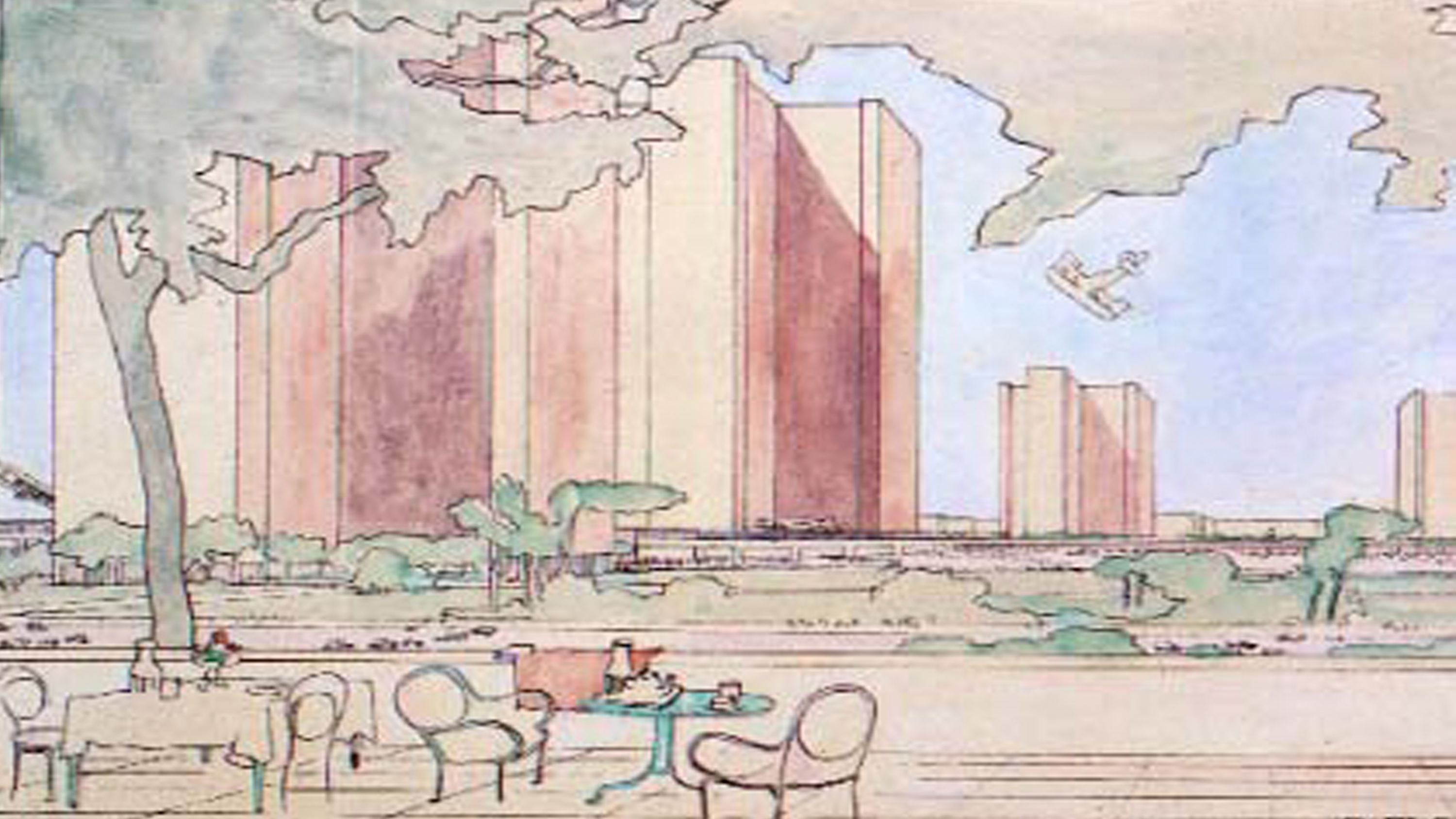

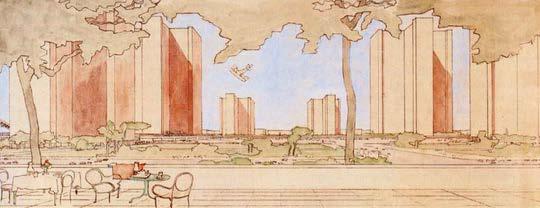

Salpicados entre la maraña de redes que enlazan esos fragmentos, los monumentos históricos se levantan como iconos de permanencia simbólica en un panorama cambiante, piezas de un museo virtual para el consumo turístico y la identidad imaginaria. Stanislaus von Moos, en su artículo sobre las concepciones urbanas de Le Corbusier, manifiesta elocuentemente la clarividencia de la ville contemporaine, que no sólo anticipa la ciudad del transporte mecanizado, sino también el consumo de la historia -en todo parejo al que se produce en los parques temáticos de atracciones- a través de los monumentos.

El desarrollo exponencial, tras la II Guerra Mundial, de la urbanidad fracturada y veloz de las megápolis, que desdibuja los centros y centrifuga las periferias, ha desbordado ampliamente el instrumental proyectual de los arquitectos. Ante la multiplicación incontrolada de archipiélagos urbanos --constelaciones de enclaves enredados en una malla de flujos en constante movimiento- los proyectistas, como relata Ignasi de Sola-Morales, han intentado pensar y hacer la ciudad desde la arquitectura. Pero entre las utopías tecnológicas y el formalismo tradicionalista, la nueva urbanidad fluye a borbotones, sin otro proyecto que los cauces abruptos tejidos por el pulso variable de las mareas económicas.

En ese naufragio civil, que ha reducido lo urbano a una ecuación de transporte e imagen -la metrópolis ya no es sino un nódulo de intercambios dotado de identidad simbólica- los arquitectos diseñan los nudos de las redes por las que se desplazan mercancías o personas, y aspiran a conferir singularidad imaginaria a esos nuevos edificios comerciales o del transporte. El cubismo diagonal de Rafael Moneo en Barcelona o el gótico vegetal de Santiago Calatrava en Toronto otorgan dignidad figurativa a encrucijadas abstractas del tráfico mercantil; las bóvedas tensas de Grimshaw en Londres o el lenguaje portuario de Alsop en Hamburgo insertan categorías arquitectónicas en los contenedores ingenieriles de las transferencias de movimientos.

Los arquitectos ya no sueñan la ciudad. Arrastrados por el vendaval del fin de siglo, depositan en el magma urbano objetos emblemáticos, y confían en que resistirán impasibles el torrente impetuoso de mudanzas. En tomo a esas piezas ancladas en el tiempo, musculosa, febril e incontenible, la metrópolis late con violencia convulsa.