Enlace en la cornisa

La boda en Madrid del Príncipe de Asturias ha suscitado un debate sobre su escenario urbano, pero no sobre la relación entre democracia y espectáculo.

La Monarquía y la Iglesia sobrevivirán a los frescos de Kiko Argüello en la catedral de la Almudena. Los fundamentalistas estéticos musitan el orteguiano delenda est monarchia ante la ominosa perspectiva de la boda del príncipe heredero bajo unas estampas iluminadas que desvalijan iconos y códices miniados para pergeñar un románico katecúmeno, pero la monarquía aguantará firme este embate pictórico: el envite de Rouco, con su atropellado encargo de vidrieras y frescos a un dibujante de domingo, ha hecho al cardenal responsable de un delito artístico, pero tampoco la Iglesia expiará el haber perpetrado esas ilustraciones de función colegial en el ábside de la catedral madrileña. Como otras instituciones testarudas, Monarquía e Iglesia se perpetúan en el tiempo transformando su carácter sin alterar su denominación, y al cabo lo que subsiste es un envase léxico para identidades mutantes, de manera que nadie puede llamarse a escándalo por la adaptación estética de ambas a la democracia mediática.

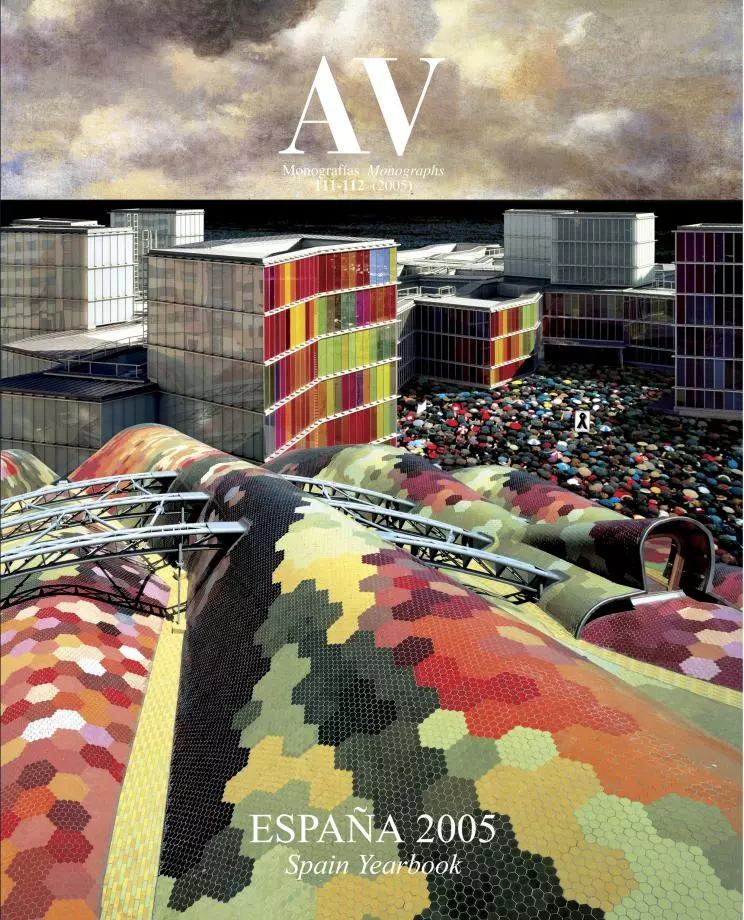

La mediocridad burguesa de la residencia del príncipe Felipe contrasta con la solemnidad de los escenarios arquitectónicos de su boda, el Palacio Real y la catedral de la Almudena, en la cornisa monumental de Madrid .

Si la monarquía de Felipe de Borbón es sólo nominalmente heredera —al margen de legitimidades y mudanzas dinásticas— de la de Felipe II o Felipe IV, la iglesia de Rouco está aún más alejada de la de Julio II. Desde luego, hay un gran trecho desde el refinamiento autocrático de los grandes Austrias coleccionistas que construyeron El Escorial y reunieron los lienzos de lo que hoy es El Prado hasta la mediocridad mesocrática de la casa del Príncipe en la Zarzuela, fácil de confundir con la de un nuevo rico con pretensiones; pero la distancia entre el mecenazgo despótico de un papado que podía dejar tras de sí la Sixtina de Miguel Ángel o las Estancias de Rafael y el populismo ignorante de unos obispos tan pedestres en sus gustos artísticos como en sus preferencias musicales es simplemente abismal, como puede comprobar cualquiera que recorra las salas de arte sacro contemporáneo en los Museos Vaticanos o asista a una misa con guitarra y coro en una parroquia periférica.

Una boda regia no une sólo a los contrayentes: escenifica el matrimonio del trono y el altar, y su ceremonial urbano refuerza los vínculos de ambos con esos súbditos y fieles que la democracia contemporánea prefiere describir como ciudadanos y espectadores. Este paroxismo de la representación, que al cabo es ideología pura, permite entender la naturaleza actual de la Monarquía y la Iglesia como instituciones sometidas a un régimen de opinión no muy distinto del que rige los órganos propiamente políticos, y explica su empeño clarividente por presentarse con el ropaje amable de la estética de masas. Un Pertegaz museológico, un Nacho Cano operístico y un Pascua Ortega aúlico triangulan el territorio artístico del enlace, y el perfil patrimonial de la cornisa poniente de Madrid, con el Palacio Real y la Almudena en diálogo, ofrece la postal pintoresca de una ficción histórica y el escenario óptimo para la pompa solemne de un espectáculo publicitario al servicio del Estado y la ciudad.

La boda real se celebró en un edificio criticado por su tradicionalismo nostálgico, la catedral de la Almudena, pero cuya arquitectura historicista ha resultado redimida por el contraste con los penosos frescos y vidrieras de su interior.

Convertida en un fortín que sobrevuelan aviones de combate F-18 y un Awacs de la OTAN, Madrid es un gigantesco plató televisivo que espera culminar la transmisión sin otros incidentes que los habituales desmayos entre la multitud entusiasta de ciudadanos-figurantes; pero en este 22-M está todavía fresca en la memoria la huella trágica del 11-M, y cualquiera sabe que si hoy las batallas se libran en el territorio de las imágenes reproducidas por los medios —algo que le está siendo recordado notoriamente al ejército de ocupación en Irak—, la concentración de cámaras atrae a los combatientes simbólicos o físicos como el imán a las limaduras de hierro. Un gurú de la comunicación singularmente cínico, o especialmente estúpido, animaba recientemente a las instituciones madrileñas para que aprovecharan el impacto mediático de las bombas en los trenes para publicitar la ciudad en el mundo; pero debemos esperar que los acontecimientos relacionados con la boda no suministren más combustible noticioso de ese cariz.

El evento matrimonial llega en un momento óptimo tanto para la Monarquía como para la Iglesia, porque otorga una oportuna inmersión de masas y una eficaz inyección de legitimidad mediática para dos casas atribuladas: la Monarquía, que tras Mario Conde y Javier de la Rosa ha visto ingresar en prisión a Manuel Prado, se enfrenta a un revisión constitucional que, abierta para evitar la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, terminará suscitando un debate público sobre la arcaica discriminación en favor de una familia en la jefatura del Estado —aunque la torpeza imprudente de nuestros republicanos es un seguro de continuidad—; la Iglesia, por su parte, que no ha conseguido detener el escándalo de la clerecía pederasta, ni justificar su obstrucción de la prevención epidemiológica y la investigación médica, intenta apoyarse en los movimientos neoconservadores de las bases para oponerse a las reticencias de las élites, pero no es fácil contraprogramar La mala educación con La pasión de Cristo: el Almodóvar de Cannes no puede ocultarse con las taquillas de Mel Gibson.

En el terreno específico de la arquitectura, la boda está sirviendo para recordar al autor de la Almudena, el nonagenario Fernando Chueca Goitia, un gran historiador cuya obra acaso inevitablemente historicista ha sido siempre polémica entre sus colegas, pero que aquí remata con sensibilidad escenográfica la cornisa sobre el Manzanares, y en esa medida se integra en el paisaje urbano de una posmodernidad populista o costumbrista. En todo caso, los lenguajes pretéritos usados en la construcción de la catedral han sido hechos buenos por la posterior ornamentación de las capillas y la ejecución de los frescos y vidrieras, tan abominables que la higiene visual exige abstenerse de comentarlos, y aun de conocerlos; siguiendo en eso el ejemplo de mis admirados Aki Kaurismaki, que censura los thrillers americanos sin dignarse verlos, o Emilio Lledó, que reformará la televisión desde el comité de sabios sin transigir en tener un aparato.

A esta conclusión parece haber llegado también el arquitecto Ignacio Vicens, que ha procurado dignificar el deplorable escenario del enlace ocultando las capillas de la catedral con mamparas y con tapices de tema bíblico —los mitológicos se han empleado para decorar el patio del Palacio Real donde se celebrará la comida—, y oscureciendo las vidrieras para, además de proteger los tapices, desviar la atención de los frescos ofensivos. Vicens, que combina la sensibilidad plástica con la erudición litúrgica, y que diseñó con elegancia minimalista los estrados de la última visita papal, no ha podido en esta ocasión completar sus arquitecturas efímeras por la obstinación inculta del arzobispado madrileño, pero aún así ha sabido configurar un plató Potemkin que deleitará a millones de telespectadores, y quizá evite a los españoles el bochorno de vernos representados ante el mundo por la iconografía naïf de un telepredicador iluminado.