El aeropuerto y la aldea

El Parlamento de Escocia, obra póstuma de Miralles, se ha inaugurado con admiración por su lírico lenguaje y polémica por su descontrol presupuestario.

El martes se vota entre el aeropuerto y la aldea. En las presidenciales norteamericanas se elige a una persona, pero también se opta entre formas de vida y modelos urbanos: el electorado estadounidense más dividido del último cuarto de siglo se pronunciará entre el demócrata Kerry y el republicano Bush como figuras totémicas que, más allá de sus posiciones sobre la guerra de Irak o la financiación de la sanidad, representan respectivamente el cosmopolitismo metropolitano y el esencialismo comunitario. Esa pugna cultural entre la nueva Babilonia de los rascacielos y la nueva Jerusalén de las comunidades suburbanas encuentra su exacta expresión arquitectónica en la escenografía de dos películas recientes: The Terminal, de Steven Spielberg, que se desarrolla íntegramente en el interior de un aeropuerto, construido al efecto en un hangar de California como un gigantesco decorado para el rodaje de la historia de un viajero atrapado en un laberinto burocrático; y The Village, de M. Night Shyamalan —en España equívocamente presentada como El bosque—, cuya acción tiene lugar en una aldea ficticia de finales del siglo xix, levantada en un valle perdido entre los bosques de Pensilvania para acoger la vida cotidiana de un grupo de familias aislado del mundo.

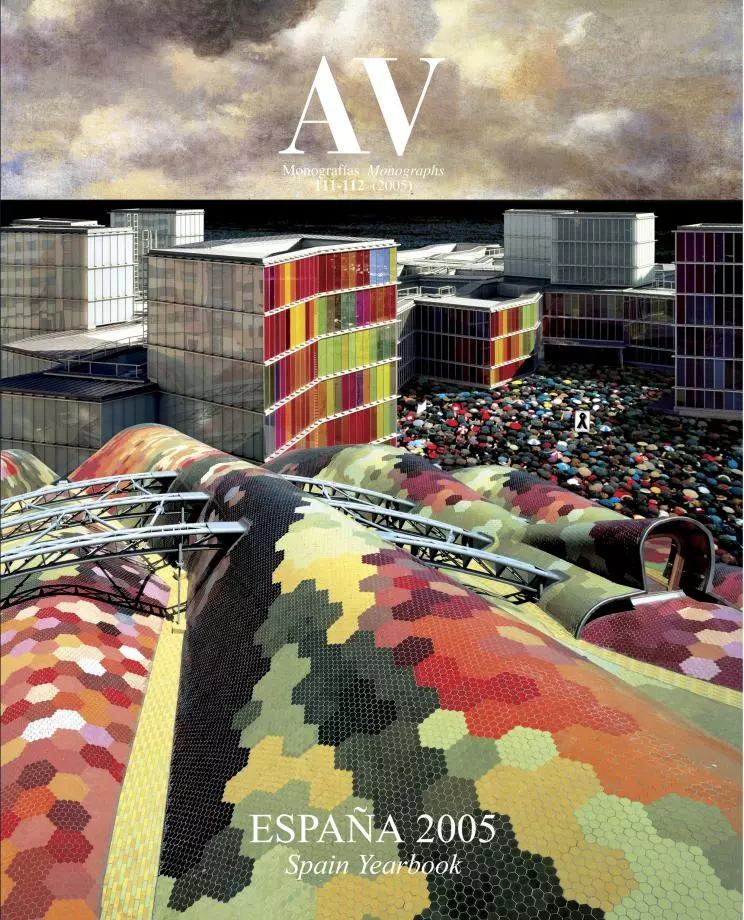

La escenografía del aeropuerto donde se rodó La terminal de Spielberg es una representación exacta de la agitación metropolitana y el anonimato cosmopolita característico de las sociedades laicas.

La agitación browniana de los innumerables extras reclutados en Los Ángeles para representar la multitud heteróclita de un aeropuerto internacional contrasta con la existencia apacible y el tiempo detenido de la comunidad agraria de la misma manera que la estructura metálica y las cubiertas de vidrio diseñadas por el director artístico Alex McDowell (que ya había trabajado con Spielberg en Minority Report) son el contrapunto de las granjas y casas vernáculas construidas por el equipo del diseñador de producción Tom Foden y el director artístico Michael Manson. En ambos casos, el convincente realismo de las escenografías se logra con construcciones auténticas: la terminal requirió, además de 650 toneladas de acero, escaleras mecánicas de verdad, franquicias comerciales genuinas y una organización que combina inteligentemente los soportes en forma de árbol y las grandes cerchas curvas características de la última generación de aeropuertos; la aldea, por su parte, exigió levantar las diferentes casas, la escuela, la panadería, la herrería o la sala de reuniones con cimientos reales y, a diferencia de los decorados cinematográficos habituales, hacerlas totalmente funcionales, de manera que fuesen casi habitables.

El idílico asentamiento rural recreado para el rodaje de la película de Shyamalan El bosque ofrece una apropiada ilustración de los valores comunitarios propios de la nostalgia esencialista de la América profunda.

Paradójicamente, la verosimilitud de las arquitecturas alberga situaciones excepcionales —un individuo involuntariamente prisionero en un bucle kafkiano, una comunidad voluntariamente encerrada en una utopía arcaica—, pero son precisamente esas singularidades las que permiten mostrar la naturaleza artificiosa de la vida actual o lo que puede haber de verdadero en una ficción compartida: el productor ejecutivo de La terminal es significativamente Andrew Niccol, productor y guionista de El show de Truman y director de Simone, dos películas emblemáticas de la simulación contemporánea; y el director de El bosque ha jalonado su propio territorio onírico con obras anteriores como El sexto sentido, El protegido y Señales. Y, pedagógicamente, la oposición entre la arquitectura hipermoderna e hipertecnológica del aeropuerto —que amalgama ejemplos recientes de Norman Foster o Renzo Piano— y las formas intemporales de la aldea —más premoderna que postmoderna, por más que evoque el esencialismo tradicionalista de Aldo Rossi o Léon Krier— es una metáfora de la cesura entre el cosmopolitismo laico de la América progresista y la nostalgia comunitaria de la América profunda: un enfrentamiento entre la razón y la fe que describe todavía las líneas de fractura de la política del imperio.

Sin embargo, Viktor Navorski (Tom Hanks), el protagonista de La terminal, se rescata del absurdo al que le ha arrojado una violencia lejana a través de la solidaridad espontánea de un pequeño grupo de empleados que reconstruyen el espíritu comunitario de la aldea en la anomia aeroportuaria; y Lucius Hunt (Joaquin Phoenix), el protagonista de El bosque, se salva finalmente de la muerte mediante la ruptura del aislamiento y el recurso a los medios técnicos de la civilización exterior, redimiendo el oscurantismo de una comunidad cohesionada por el miedo y el mito con su ánimo exploratorio e irreverente. El aeropuerto y la aldea contienen en su interior su propia contradicción, y esta ambigüedad representa mejor la complejidad estratificada del actual dilema electoral norteamericano que las simplificaciones triviales que llaman a elegir entre el Farenheit 9/11 de Michael Moore y La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Hillary Clinton puede ser un ejemplo paradigmático de la racionalidad metropolitana, pero también escribió It takes a village (Hace falta una aldea) para explicar la sensibilidad demócrata ante el tejido comunitario que es imprescindible para criar a un niño; y Karl Rove puede movilizar a los cristianos conservadores en favor de la causa republicana, pero las multinacionales sin otro credo que el dinero no dejarán por ello de considerar a Bush su candidato.

Entre la urbanidad civilizatoria o corruptora y la cultura virtuosa o inmóvil del mundo rural se manifiesta un viejo enfrentamiento que, extendiendo el puritanismo fundador americano con la emergencia contemporánea del integrismo evangélico, se percibe hoy bajo el impacto irónico del «conflicto de civilizaciones»: un concepto —acuñado por el mismo Huntington que actualmente advierte del riesgo del multiculturalismo y la inmigración— que hace ya una década reemplazó el voluntarista «fin del historia» de Fukuyama. Un mismo día de septiembre, Aznar en Washington y Zapatero en Nueva York expresaron visiones antitéticas de esa vigorosa pugna política y emocional entre Marte y Venus con una elementalidad discursiva que elude constatar tanto la extrema modernidad del fundamentalismo cristiano e islámico como los sólidos fundamentos conservadores del pragmatismo racionalista laico. Cosmopolitismo o pietismo, anonimato o identidad, tecnología o tradición, aeropuerto o aldea: las máscaras de Halloween ya han dictado su pronóstico, pero el guionista de esta historia —como García Márquez— mantiene hasta el final el suspense del desenlace.