Deconstrucción in memóriam

La muerte de Derrida clausura simbólicamente un movimiento estético que se reclamó de su pensamiento, y tuvo en Eisenman su intérprete.

La deconstrucción arquitectónica se formuló contra el estilo posmoderno; sin embargo, la desconstrucción literaria y filosófica fue manifestación inequívoca de la posmodernidad. Éste es sólo uno de los muchos equívocos que desdibujan los perfiles del movimiento estético inspirado por el recientemente desaparecido Jacques Derrida. El más importante es, desde luego, el difícil acuerdo entre la construcción y su contrario, que hace de la deconstrucción arquitectónica un oxímoron cuya oposición terminológica tiene más vigencia lírica que persuasión pragmática. Pero no menos significativo es el hermetismo de muchos de los protagonistas de esta fertilización cruzada entre el pensamiento y las artes, comenzando por el propio Derrida y el que sería su principal interlocutor arquitectónico, Peter Eisenman: entre el francés y el neoyorquino se estableció un diálogo de contornos borrosos y subversión tipográfica que suministraría metáforas textuales de la dislocación sin ofrecer cartografías fidedignas del territorio compartido.

Eisenman, que realizó con Derrida un proyecto en La Villette, ha terminado en Berlín un memorial judío.

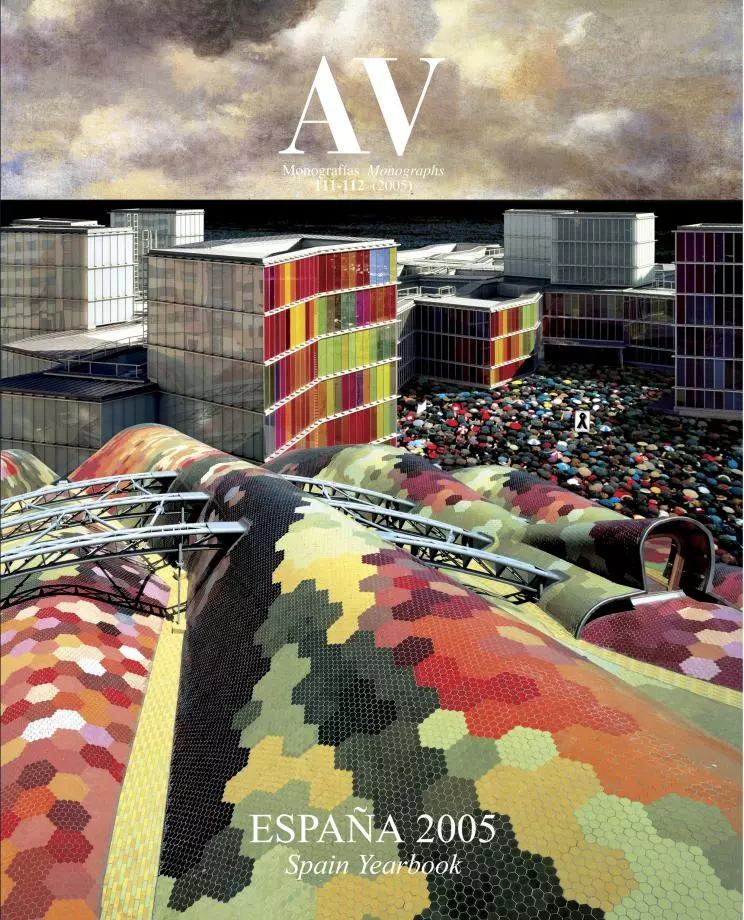

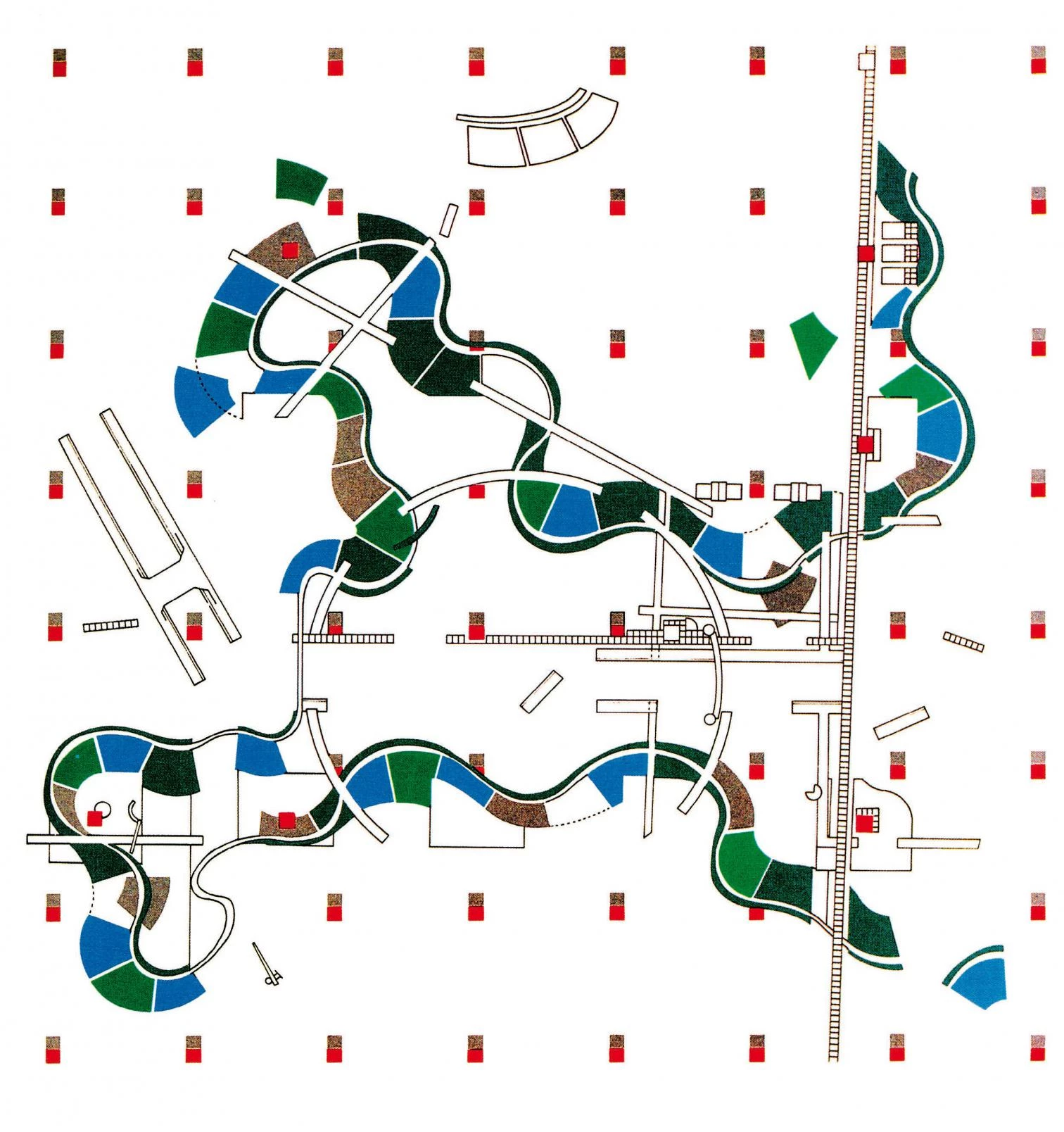

El filósofo de origen sefardita era ya una estrella de los campus norteamericanos desde que en 1966 un simposio en la Universidad Johns Hopkins introdujera sus ideas en el país, pero su contacto con el arquitecto e intelectual judío no se produjo hasta 1985, cuando ambos fueron invitados por Bernard Tschumi a diseñar conjuntamente una folie en el parque parisino de La Villette, cuyo concurso acababa de ganar el suizo con una propuesta de malla con nudos (las llamadas folies) evocadora del proyecto anterior de Eisenman para el Cannaregio de Venecia —a su vez inspirada en el nunca realizado hospital veneciano de Le Corbusier—, y que se impuso finalmente a una brillante propuesta de Rem Koolhaas que introducía el concepto de las bandas funcionales. La folie no llegó a construirse, pero dejó como resultado un volumen —Chora(l) Works— cuyo título aludía tanto a su colaboración como al término platónico que había servido de charnela de su diálogo, un texto de Derrida —‘Por qué Peter Eisenman escribe tan buenos libros’— que sólo críticos como Jeff Kipnis juzgaron irónico, y un fervor por la deconstrucción arquitectónica que habría de cristalizar en la exposición de 1988 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Organizada por Philip Johnson y Mark Wigley, la muestra reunía el trabajo de siete arquitectos —Eisenman, Tschumi, Koolhaas, Gehry, Libeskind, Coop Himmelblau y Zaha Hadid— que tenían en común el gusto por las formas descoyuntadas o fragmentadas y el enfrentamiento crítico con la figuración amable del clasicismo posmoderno por entonces en boga. El título —‘Arquitectura deconstructivista’— aludía a las vanguardias rusas de principios de siglo admiradas por muchos de los autores expuestos, y quizá procuraba también distanciarse de la deconstrucción literaria dominante en el mundo académico norteamericano, sacudido el año anterior por el descubrimiento de los escritos juveniles antisemíticos de Paul de Man, el gran pope de esa escuela en su vaticano de Yale. Tanto en este caso como en lo referente al pasado nazi de Heidegger, Derrida —sin embargo expulsado de la escuela a los doce años por la aplicación de las leyes raciales de Vichy— justificó a sus maestros con argumentos tortuosos que le valieron la censura sarcástica de The New York Review of Books, «deconstrucción significa no decir nunca lo siento».

Los desencuentros de Derrida con una parte de la cultura anglosajona, que culminaron con la cause célèbre de su polémico doctorado honoris causa por Cambridge en 1992 —sometido a votación por primera vez en treinta años, y aprobado finalmente por 336 a 204— le han acompañado hasta su muerte, reseñada en la portada de The New York Times con un titular que lo calificaba de «teórico abstruso», ataque póstumo que ha producido un aluvión de cartas de protesta y artículos de desagravio. En uno de ellos, publicado en la sección de opinión del mismo diario, Mark Taylor —que enseña arquitectura y religión en Columbia— juzga a Derrida entre los tres pensadores más importantes del siglo xx (los otros dos serían Wittgenstein y Heidegger), valora la etapa final de su trayectoria, que contempló el desplazamiento de sus intereses de lo filosófico o literario a lo ético y político, y evoca su excepcional generosidad intelectual y culto a la amistad: una aproximación afectuosa a la seriedad comprometida de su obra en línea con la unanimidad francesa —desde el suplemento especial de Le Monde o la gran cobertura otorgada por Libération hasta el tratamiento respetuoso del propio Le Figaro—, y en contraste con la causticidad de despedidas como la de The Economist, que constatando el creciente interés de los teólogos por sus textos, confía en que Dios les ayude.

Esta hostilidad pertinaz afectaba a Derrida más de lo que podría esperarse. Tuve el privilegio de mantener con él una correspondencia continuada durante los siete últimos años de su vida, y no hay carta en la que no aflore esa preocupación —alimentada por los textos críticos de The Times Literary Supplement que le hacía llegar—. Ya en 1997 escribe: «No sé si llegaré a habituarme a tanta estupidez y tanto odio. Quizá lo que temo más es precisamente un cierto hábito. El suyo y el mío.» Pero esos artículos, escribiría años después, «que me enseñan mucho, me indignan en ocasiones, me hacen las más de las veces reír con una risa resignada [...] me son tan preciosos por el contenido como por el lazo amistoso y duradero, la complicidad incluso que mantienen entre nosotros.» El autor de Políticas de la amistad, como tantos tuvieron ocasión de constatar, la practicaba en la forma fértil del diálogo y la disponibilidad intelectual. Como Peter Eisenman, su alter ego arquitectónico, elevaba una barrera de criptografía textual que solamente disolvían la conversación mercúrica y la reflexión hipnótica.

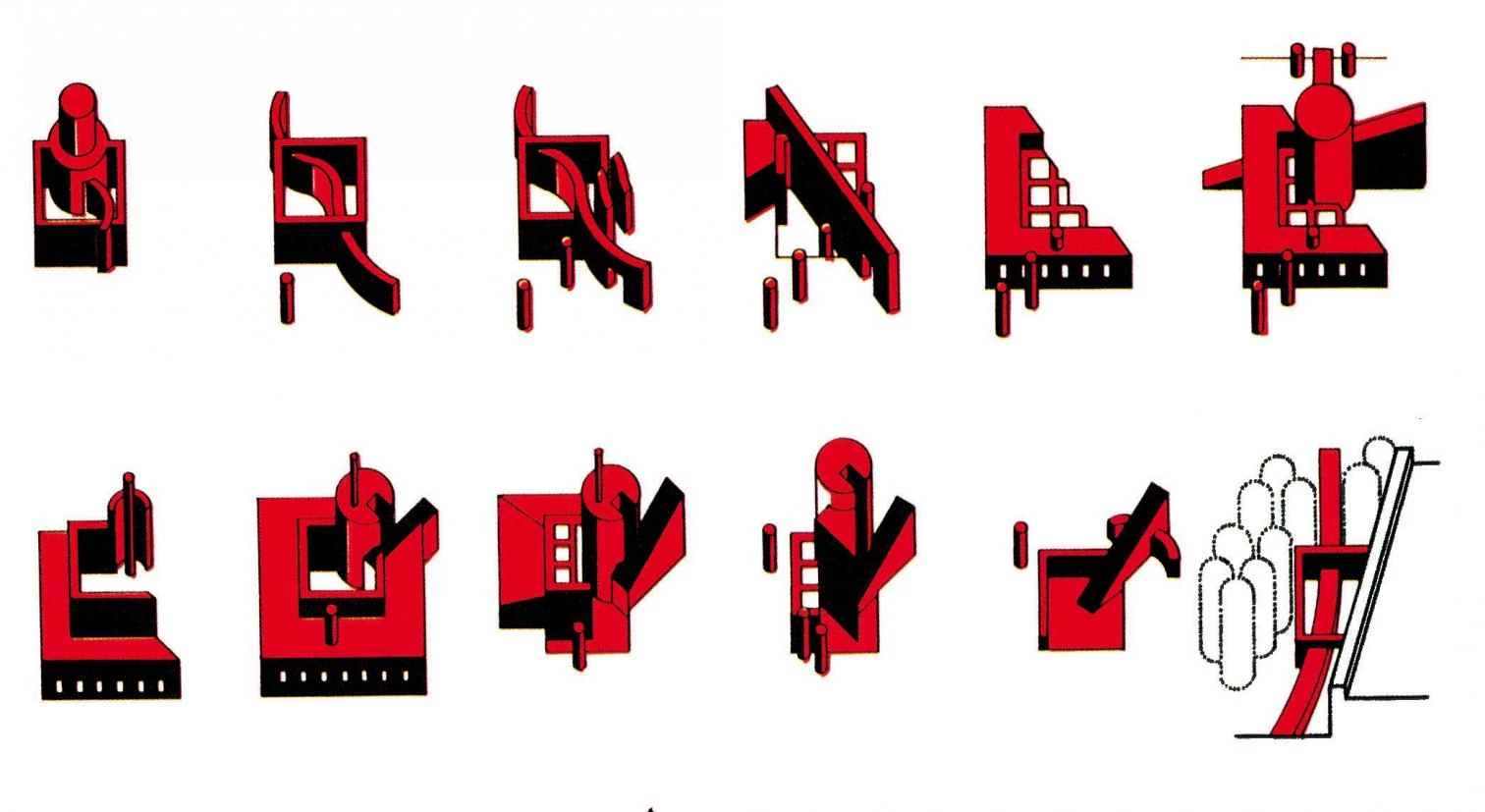

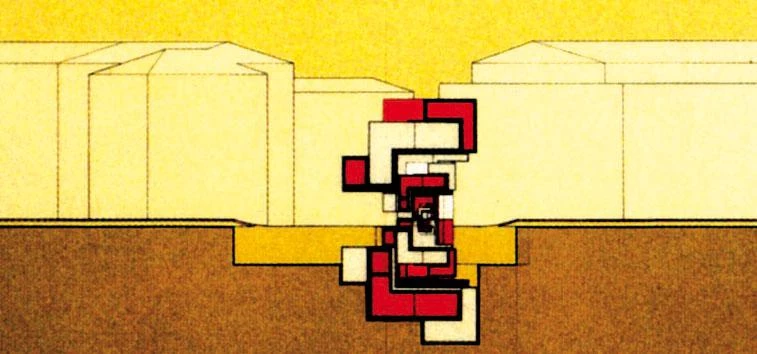

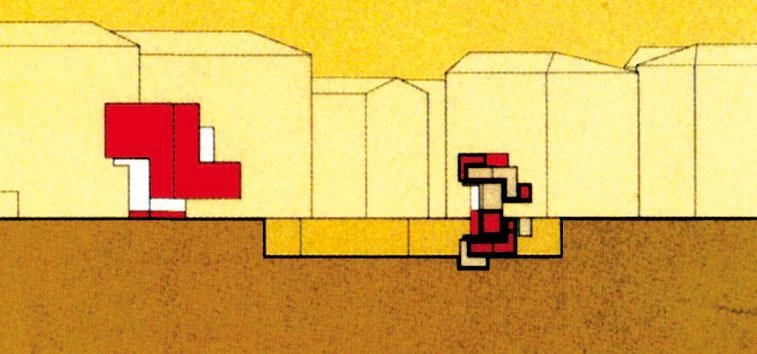

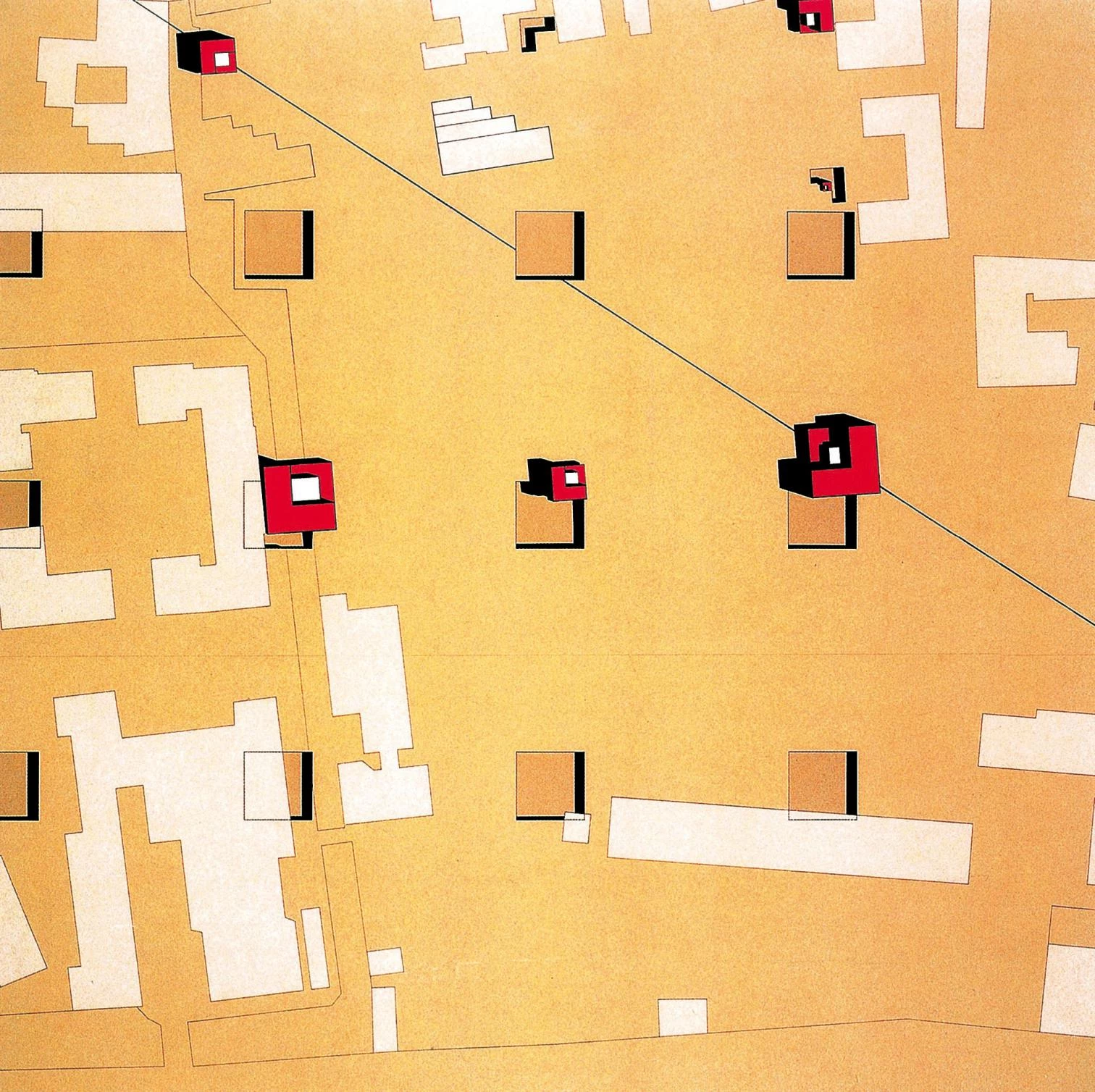

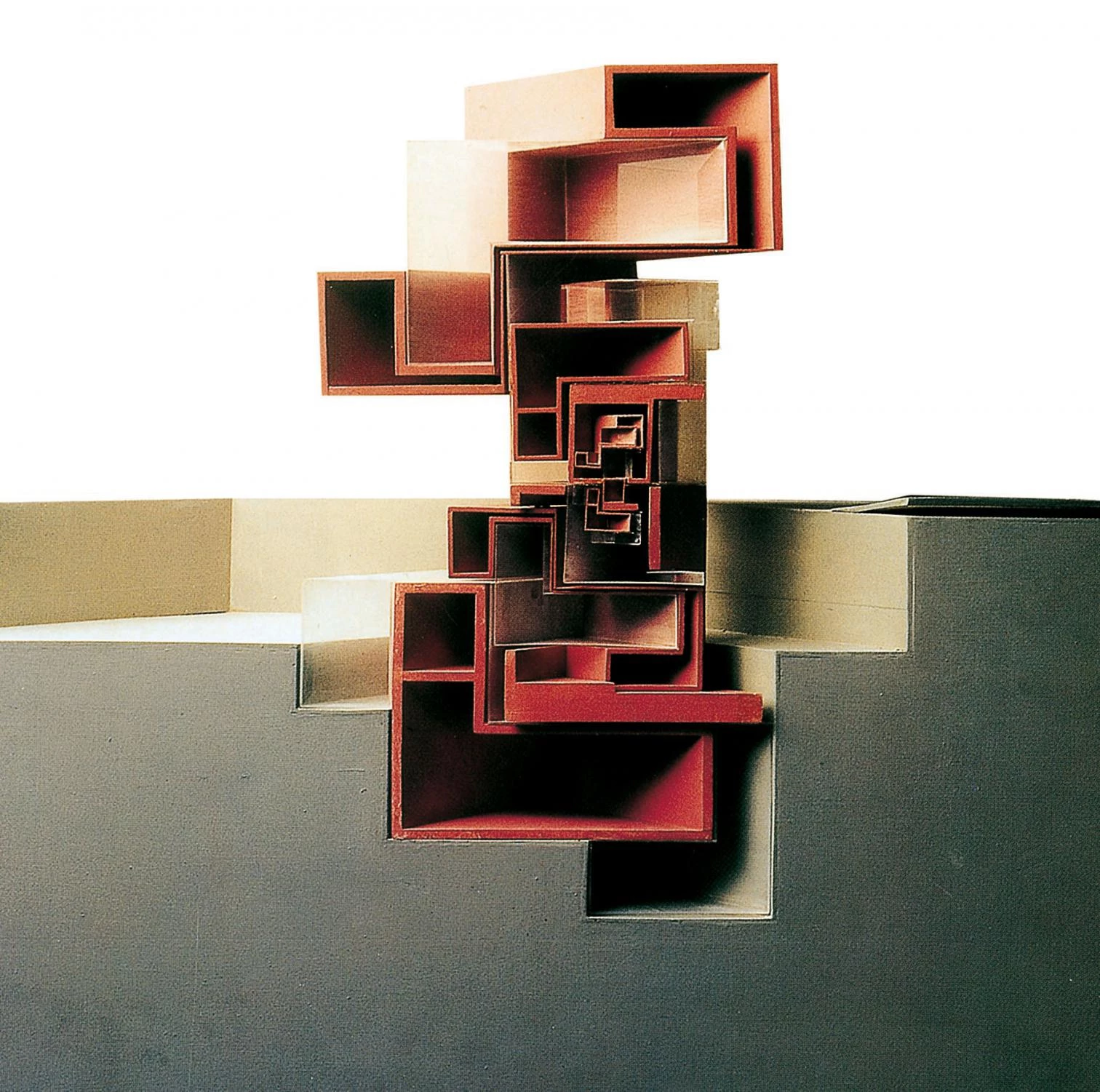

El proyecto corbuseriano de Peter Eisenman para el Cannaregio de Venecia influyó de manera evidente en la propuesta ganadora de Bernard Tschumi para la ordenación del parque parisino de La Villette.

Tanto la malla regular de las dos propuestas como su alteración sistemática por otros elementos formales y su enriquecimiento con variaciones rítmicas se sugieren como expresiones arquitectónicas de la deconstrucción filosófica.

Ahora Eisenman termina en Berlín su memorial judío, y es inevitable hallar en ese laberinto ordenado de hormigón un símbolo lapidario de la deconstrucción, y un cenotafio horizontal del movimiento clausurado retóricamente por la desaparición de Derrida. El filósofo y el arquitecto escenificaron su distanciamiento intelectual con un famoso intercambio epistolar que publicó en 1990 la revista Assemblage, donde Derrida suscitaba cuestiones tan dispares como Dios, el espacio judío o la oposición entre la inmutabilidad del vidrio y la fragilidad de la ruina, y Eisenman se enfrentaba a ese extenso palimpsesto de ausencia y distancia manifestando su disgusto por el rechazo implícito de su obra y al mismo tiempo su alivio por la constatación de que su trabajo no pudiera considerarse deconstructivo. Intenté reunirlos para una conversación final, pero la enfermedad hizo imposible la ceremonia de los adioses. En su última carta —siete meses antes de morir— Derrida mencionaba el tumor y la quimioterapia como motivo para excusarse del encuentro. «Pero además, no puedo ocultar que, en lo que concierne a la arquitectura hoy, me siento menos competente y menos inspirado que nunca.»

Las folies planteadas por Tschumi en los nudos de la malla que se extiende sobre el parque de La Villette tienen igualmente su antecedente en las imaginadas por Eisenman para el Cannaregio.

Muchos han considerado la deconstrucción, en su demolición o desmontaje de andamiajes ideológicos, como una actividad intrínsecamente arquitectónica, que revela la estructura interna de los sistemas de pensamiento al descomponer sus elementos mientras los reduce a escombros. Sin embargo, en un mundo en el que George Bush presenta a su estratega electoral Karl Rove como el arquitecto del triunfo, y Bill Gates se describe a sí mismo como el arquitecto jefe de Microsoft, la deconstrucción adquiere una latitud metafórica que desborda las arquitecturas filosóficas para devenir el término coloquial que emplean Woody Allen o Ferrán Adriá. Tres lustros después de la exposición del MoMA —abierto de nuevo tras ser reconstruido por Taniguchi con una modernidad disciplinada en las antípodas de la vanguardia deconstructivista promovida entonces en sus salas— los siete magníficos de la muestra son todos estrellas del firmamento arquitectónico, mientras del movimiento asociado a sus formas fracturadas no quedan sino trazas difusas y cenizas dispersas. Como ha titulado el crítico Michael Speaks, «la teoría era interesante, pero ahora tenemos trabajo». ¿Nos inspira aún la arquitectura?