Babel contra Babilonia

El conflicto de Irak tiene una dimensión simbólica: los monumentos del país árabe se enfrentan a los iconos construidos de la democracia americana.

Las guerras arrasan por igual vidas singulares y símbolos colectivos. En la que se cierne sobre Oriente Próximo, la terrible amenaza de los bombardeos urbanos se compensa cínicamente con la promesa de respetar los monumentos del déspota. Pero las víctimas del vendaval de violencia encontrarán poco consuelo en los anunciados indultos arquitectónicos. Si hay una arquitectura que merece respeto, es la arquitectura de la ciudad, esa formidable creación humana que ha viajado en el tiempo desde el Creciente Fértil hasta la Babel neoyorquina donde estos días se dirime el futuro de Bagdad. Tras un siglo de colosales holocaustos urbanos, el imperio no debería teñir la aurora del tercer milenio con el fuego y la sangre crepusculares de un urbicidio en Babilonia. El plan de batalla del Pentágono, según los medios norteamericanos, contempla lanzar más misiles crucero el primer día de campaña que los empleados en 1991 durante los cuarenta días de la guerra del Golfo, siguiendo un concepto estratégico bautizado como «Shock and Awe» (conmoción y pavor), que persigue destruir instantáneamente la voluntad de luchar del enemigo a través de una devastación súbita similar a la de Hiroshima. Frente a este apocalipsis anónimo, cuyas víctimas innumerables se ocultarán bajo la denominación piadosa de collateral damage, resulta emocionalmente intolerable la sacralización de los hitos arquitectónicos en las octavillas de la llamada Coalición: se diría que los monumentos megalómanos de un sátrapa asiático merecen más respeto que las vidas vulnerables de la multitud.

Nadie —y menos que nadie el político—puede ignorar el poder musculoso de los símbolos; pero cuando se privilegia el emblema inanimado sobre la vida humana, una profunda abyección se instala en la mirada que juzga el mundo y en la mano que actúa sobre él. En una grabación difundida por la cadena de Qatar Al Yazira poco antes de la reunión del Consejo de Seguridad el día de San Valentín, la que aseguran ser la voz de Osama bin Laden se felicita una vez más de la destrucción, el 11 de septiembre, de «los ídolos de la Norteamérica infiel», presentando el exterminio de miles de personas como la mera aniquilación de un símbolo. Sin embargo, los arquitectos que durante los últimos meses han presentado propuestas para el emplazamiento de las Torres Gemelas —inmediatamente conocido con el nombre que se da al epicentro de una explosión nuclear, Zona Cero— han podido comprobar hasta qué punto ese solar devastado no puede arrogarse la condición de sede desafiante del poder económico de los Estados Unidos y memorial inevitable del orgullo herido de un imperio joven sin reconocer a la vez su naturaleza dolorosa de cementerio unánime. Tras el trauma de septiembre el Gobierno Federal documentó minuciosamente otros tres iconos de la nación —la estatua de la Libertad, la cúpula del Capitolio y los bustos presidenciales de Monte Rushmore— para facilitar su reconstrucción si sufriesen ataques terroristas; y hay que imaginar que la misma ingenua obsesión simbólica está presente en su desconcertante preocupación por los monumentos del Irak de Sadam Husein.

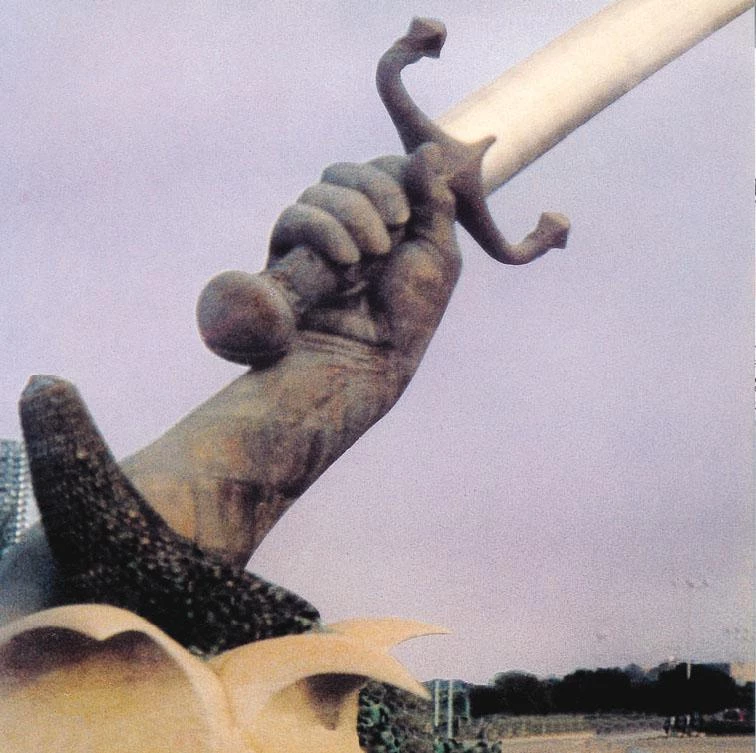

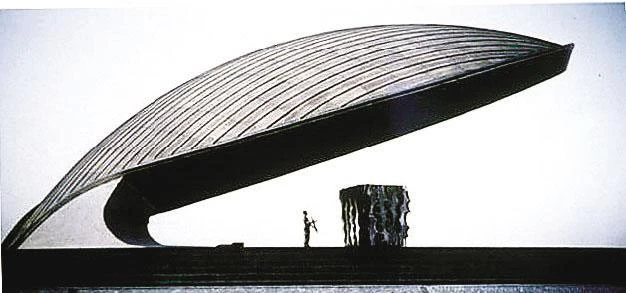

Grandilocuentes como el régimen de Sadam son sus monumentos: el Shaheed, dedicado a los mártires (abajo); el del Soldado Desconocido (arriba); y el arco de la Victoria (arriba), erigido tras la guerra con Irán.

Las construcciones más representativas del régimen baasista conmemoran la guerra con Irán, y enmarcan los espacios ceremoniales de Bagdad. El Shaheed o monumento a los Mártires —iniciado en abril de 1981, a los pocos meses de comenzar el prolongado conflicto con Irán, y terminado en 1983—, está formado por las dos mitades de una cúpula seccionada, revestida de azulejos de color turquesa y cuyo perfil de cebolla evoca los remates de las mezquitas. Obra del escultor Ismail Fattah al Turk con los ingenieros de Ove Arup (la misma firma que diez años antes había logrado levantar las cáscaras colosales de la Ópera de Sidney), la cúpula de 40 metros de diámetro se construyó con un coste de 250 millones de euros en el centro de un lago artificial, y su titánica combinación de figuración vernácula y abstracción à la Kapoor ha fascinado desde entonces a muchos visitantes. Elegido por las octavillas norteamericanas como el monumento más característico, el 16 de febrero (al día siguiente de las grandes manifestaciones contra la guerra en todo el mundo) volvió a las páginas de la actualidad como teatro de un desfile en el aniversario de la llamada masacre de Al Amirya, un refugio de Bagdad donde perecieron 400 civiles durante la guerra del Golfo. De forma casi simultánea al Shaheed, y también rodeado de un extenso paisaje artificial, se elevó el segundo proyecto emblemático de Sadam, un monumento al Soldado Desconocido que reúne un gigantesco disco inclinado—inspirado en un escudo tradicional, pero más semejante a un platillo volante o a una almeja descomunal— con un zigurat futurista que reinterpreta el minarete de Samarra.

Soldados americanos frente al Monumento a los Mártires en Bagdad

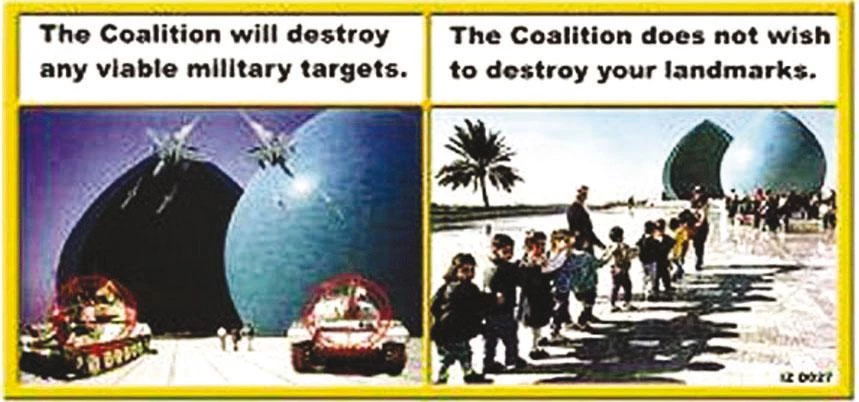

Apelando a los símbolos de la identidad nacional, Estados Unidos ha usado la misma iconografía que sus enemigos, como se aprecia en el cartel norcoreano y en las octavillas dirigidas a la población iraquí. En estas últimas se advertía de que con los bombardeos no se destruirían símbolos colectivos, aunque las imágenes de sus tropas en escenarios monumentales testimonian la toma efectiva del país.

Concebido en 1985, y construido tras terminar en 1988 la guerra con Irán, el arco de la Victoria es el tercero de los grandes monumentos de Sadam, con el que se completa el programa iconográfico urbano del dictador. Formado por dos pares de sables que se cruzan a más de cuarenta metros por encima de una amplia avenida, el doble arco marca los extremos de un eje procesional, al costado del cual se levanta una tribuna coronada por una enorme visera similar a un caparazón. Los sables remiten al del caudillo árabe que derrotó a los persas en el año 637, abriendo paso a la islamización del Irán, y los puños que los sostienen están al parecer modelados sobre las propias manos de Sadam. Escenario de las más espectaculares ceremonias del régimen, las imágenes nocturnas de los desfiles con fuegos artificiales recuerdan las masivas concentraciones del partido nazi, pero con el toque kitsch de la figuración posmoderna: «una fusión de Núremberg y Las Vegas», como las describe Kanan Makiya, el disidente expatriado que en 1991, y con el seudónimo Samir al Khalil, publicó un ácido volumen sobre este monumento totalitario y pop. En sus memorias, aparecidas un año después, el general Schwarzkopf relata haber propuesto a Colin Powell su voladura: «ante mi sorpresa, estaba totalmente a favor, aunque sugirió consultar antes al Presidente, y un par de días después los abogados del Pentágono vetaron la idea».

Sadam Husein, aficionado como es a la arquitectura monumental, no parece compartir ese género de escrúpulos a la hora de romper el espinazo simbólico de sus enemigos destruyendo sus estructuras emblemáticas. En la misma guerra del Golfo, y en su retirada del Kuwait previamente invadido, el 27 de febrero de 1991 las fuerzas iraquíes incendiaron el Parlamento, una obra maestra del danés Jørn Utzon inaugurada pocos meses antes, y que ha sido después reconstruida por HOK con un coste superior a los 70 millones de euros. Ficticia como es la democracia kuwaití —un parlamento de notables de existencia efímera, en un país donde la mayoría de la población no tiene reconocida la ciudadanía, y en donde a las mujeres se les sigue negando el derecho al voto— el laberinto ordenado y las lonas de hormigón de Utzon eran un signo de cambio y esperanza, y las tropas de Sadam no dudaron en destruirlo, movidas por la misma animadversión que muestra la propaganda norcoreana cuando ataca con misiles y dianas las enseñas de la democracia americana. Parece verosímil que el cuarto avión del 11 de septiembre tuviese como blanco el Capitolio, y esa agresión islámica podría haber sido una amenaza más real que los gestos iracundos de los carteles de Pyongyang. Pero Sadam Husein no es Osama bin Laden ni Kim Jong Il: su dictadura militar laica es ajena al fundamentalismo religioso, por más que su embajador en la ONU comience ritualmente sus discursos invocando a Alá; y su cruel régimen quebrantado no posee las armas atómicas con las que el divinizado orate coreano amenaza periódicamente a EEUU y a sus vecinos, por más que su resistencia reticente al desarme esté consiguiendo dividir y debilitar la UE y la OTAN como nunca lo ha hecho el riesgo real de la proliferación nuclear. El pueblo iraquí, empobrecido y exhausto, no merece protagonizar el último capítulo de lo que W.G. Sebald llamó «historia natural de la destrucción». Al cabo, los símbolos de la democracia americana son también los nuestros, y la reputación del Imperio no necesita afirmarse castigando el paraíso triste de Bagdad con mil y una noches de dolor.