Democracia sin formas

Las formas arquitectónicas de la democracia comenzaron a desdibujarse con las ampliaciones del Congreso y el Senado.

Con un nuevo hemiciclo y un cuerpo de oficinas, la ampliación del Senado realizada por Salvador Gayarre transformó radicalmente el convento que fuera desde 1814 la primera sede en la capital de las Cortes españolas.

Una democracia no puede perder las formas. Desde los ritos protocolarios hasta los detalles arquitectónicos, las ceremonias y los lugares de la soberanía popular deben transmitir la dignidad de su naturaleza representativa. En España, sin embargo, tanto el funcionamiento de las Cámaras como su presencia urbana adolece de un descuido manifiesto. Los legisladores que elegimos en las urnas el día 6 de junio harían bien en comprender que una de sus más importantes tareas es guardar las formas.

Las formas no se han perdido en una campaña electoral agresiva y equívoca, ni se perdieron en la rutina de una vida parlamentaria abúlica y absentista: las formas de la democracia comenzaron a desdibujarse cuando se encargaron, a mediados de los años ochenta, las ampliaciones del Congreso y del Senado. Estos dos edificios fragmentados y descreídos, más similares a sedes corporativas que a instituciones representativas, expresan admirablemente la manera en que la mayoría de los diputados parecen contemplar las Cámaras: como oficinas de alto standing donde domiciliar la actividad política partidaria.

De hecho, en las elecciones legislativas no se eligen legisladores: se manifiestan preferencias políticas, se otorga apoyo a candidatos presidenciales y se faculta a unos cuantos centenares de ciudadanos, designados por los partidos, a fin de que puedan seguir trabajando para los mismos como ‘liberados’, al dotarse de un sueldo público y algunos privilegios inherentes a la función legislativa que apenas desempeñan. Las ampliaciones del Congreso y Senado dan expresión arquitectónica a la condición funcionarial y administrativa de los políticos electos de la democracia española.

Originariamente, tanto el Congreso como el Senado encontraron acomodo en antiguos conventos. Las Cortes, entonces unicamerales, que aprobaron la Constitución de 1812, se trasladaron a Madrid dos años más tarde, celebrando sus sesiones en la iglesia del convento de los padres Agustinos; tras diversas interrupciones políticas y muy notables modificaciones arquitectónicas —la más importante de las cuales fue la de Aníbal Álvarez Bouquel en 1845— este convento ha llegado a nuestros días como Palacio del Senado. El Congreso, que tiene su origen en las Cortes bicamerales establecidas en 1834, se reunió en el convento del Espíritu Santo desde esa fecha hasta 1841, en que se decide construir un nuevo edificio sobre el mismo solar de la Carrera de San Jerónimo: el actual Congreso de los Diputados, que terminó el arquitecto Narciso Pascual y Colomer en 1850.

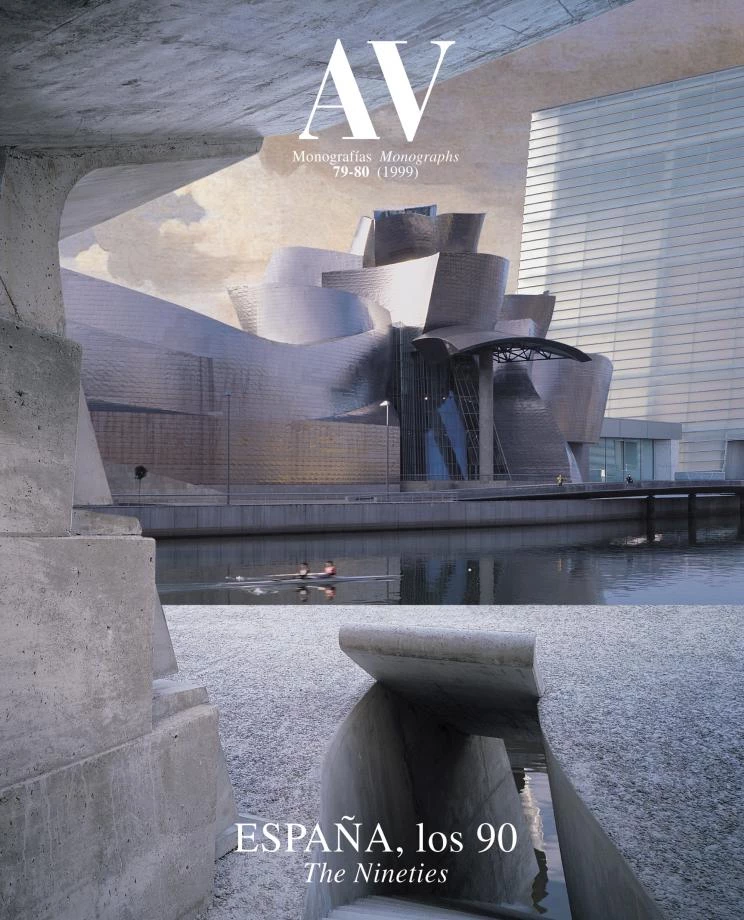

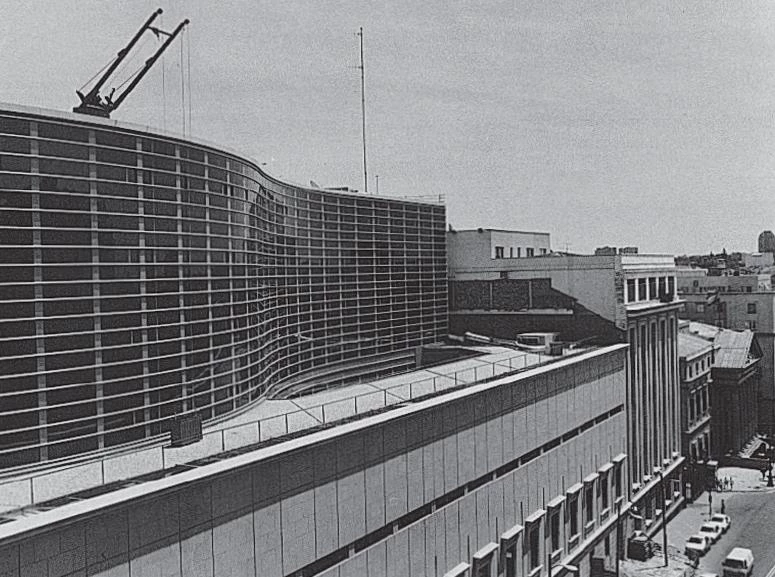

El equipo Rubert de Ventós, Parcerisa y Clos ganó el concurso de 1986 para la ampliación del Congreso, con un muro cortina ondulado y un cuerpo bajo que destaca por el uso venturiano del hueco clásico del palacio.

Las ampliaciones contemporáneas del Congreso y el Senado son, pues, las intervenciones más significativas en ambos edificios desde que, durante el reinado de Isabel II, los primitivos conventos fueran sustituidos (en el caso del Congreso) o extraordinariamente alterados (en el caso del Senado) para dar lugar a los palacios parlamentarios que hoy conocemos. Ni las reformas experimentadas por el último durante la segunda mitad del siglo XIX —aunque produjeron piezas admirables como la biblioteca neogótica construida por Rodríguez Ayuso en uno de los claustros—, ni el desafortunado añadido predemocrático al Congreso, que se une al viejo edificio a través de un puente sobre la calle de Floridablanca, son comparables a las ampliaciones de la última década.

La importancia simbólica de ambas ampliaciones deriva, en consecuencia, de ser el primer esfuerzo por dar forma a las instituciones democráticas que se produce en nuestro siglo: la dimensión de la decepción que han suscitado debe medirse con el alto rasero emblemático que inevitablemente demandan. Su común condición subordinada a edificios existentes traduce la naturaleza restaurada de la democracia española, que aspira a establecer una continuidad, más voluntariosa que evidente, con nuestro arrítmico pasado constitucionalista; pero su también común trivialidad figurativa refleja más bien una voluntad de aséptica neutralidad que haga del orden civil un paisaje pasteurizado, anónimo y burocrático.

El Senado fue ampliado por su arquitecto-conservador, el malogrado Salvador Gayarre, que falleció el año pasado, para construir un nuevo hemiciclo, aparcamientos y despachos. Los diferentes volúmenes, forrados con piedra clara y rosada en bandas horizontales, se integran con discreción en la cornisa poniente de Madrid, su vista más característica. El fragmento cilíndrico del hemiciclo se asoma a la calle Bailén, alterando la continuidad de las fachadas en una vía rápida ya desfigurada por el paso elevado cercano, y los despachos se agrupan en un cuerpo prismático alrededor de un patio cubierto central, un ‘atrio’ a la manera anglosajona que el autor ya empleó en su edificio madrileño para la compañía IBM.

El Congreso, por su parte, se está ampliando también con un edificio colindante que contiene despachos, servicios de la Cámara y una nueva sala de usos múltiples, después de haber renunciado a introducir —por mera imposibilidad física— otro hemiciclo en la estrecha parcela triangular donde se desarrolla el proyecto. Obra de un grupo de jóvenes arquitectos-urbanistas catalanes, María Rubert de Ventós, Josep Parcerisa y Oriol Clos, que ganaron el concurso convocado en 1986, el edificio está formado por un cuerpo bajo, sobrio y opaco, adosado a la ampliación de los años sesenta y adornado con la reiteración, más desganada que irónica, del hueco clásico del Palacio antiguo; y por una pastilla esbelta de despachos, revestida por un muro cortina de vidrio que se ondula hacia la Carrera de San Jerónimo y forma una afilada arista de nueve plantas de altura en la esquina de Cedaceros.

El Congreso se levanta sobre el solar del antiguo convento del Espíritu Santo, y su última ampliación supuso derribar una manzana de edificios protegidos, obligando a cambiar el Plan General de Madrid.

Ambos edificios han tenido problemas con sus vecinos, y en ninguno de los casos puede decirse que las Cortes hayan sido corteses con la ciudad que tan generosamente las acoge. La ampliación del Congreso obligó a demoler una manzana entera de edificios protegidos, dando lugar a la primera modificación del por entonces recién aprobado Plan General de Madrid, en una actuación de escasa ejemplaridad; la del Senado, que ha dotado a sus miembros con un amplio garaje de 250 plazas, ha mantenido la abusiva ocupación de la Plaza de la Marina Española, y ha prohibido el aparcamiento en torno suyo con la despreocupación característica de las instituciones que, para resolver sus problemas de seguridad, se atribuyen el uso privativo del dominio público ciudadano.

En contraste con esta voraz metástasis parlamentaria, la vida intramuros continúa con el mismo ritmo soñoliento y las ocasionales conspiraciones que sin duda debieron darse en los conventos cuyos solares ocupan. Las celdas son hoy despachos, y la iglesia, cámara de plenos, pero la endogamia enclaustrada de unos políticos que contemplan la calle a través del vidrio ahumado y blindado de sus despachos es en todo semejante al aislamiento narcótico de los funcionarios o los frailes. Las viejas habilidades dramáticas de los profesionales de la política son ya obsoletas; las obras que hoy se representan contienen pocos papeles, y ni siquiera requieren el apoyo solidario de un coro afinado: bastan las prima donnas y el escenario electrónico de los estudios televisivos. En la iglesia o en el hemiciclo se reza, se gira la llave, se leen breviarios o diarios, se dormita.

El escaso entusiasmo de los propios protagonistas hace más fácil de entender la renuncia de los arquitectos a sacralizar la vida parlamentaria. El lenguaje posmoderno, contextual y manierista de ambas ampliaciones proviene sin duda del clima intelectual cínico y conformista de los años ochenta, con su evocación juguetona del clasicismo, su rechazo de la trascendencia y su huida de las expresiones rotundas; pero proviene también de la ausencia de pasión, el desaliño formal y la rutina de los usuarios. Son dos réplicas en tono menor de la arquitectura del último James Stirling en el Senado, y del lenguaje del Robert Venturi de la National Gallery en el Congreso; pero son también un reflejo preciso de la falta de convicción del parlamentarismo español contemporáneo, que ha recuperado una venerable institución cuando los medios de comunicación y la sociedad del espectáculo la han vaciado enteramente de sentido, dejándola como una cáscara hueca y sonora.

Hace dos años, en septiembre de 1991, el Rey inauguró el nuevo edificio de ese Senado que se quiere cámara de representación territorial; ni Pujol, ni Ardanza, ni Fraga —los tres presidentes de las autonomías históricas— se molestaron en asistir. Al comenzar el próximo curso parlamentario, presumiblemente, se inaugurará el nuevo edificio del Congreso, del que sólo resta la reforma de la antigua extensión. Será interesante comprobar cuántas agendas de políticos encontrarán un hueco para asistir a la ceremonia. A fin de cuentas, resultaría paradójico que los ocupantes de las sedes parlamentarias fueran los que menos creen en sus virtudes, y que estos conventos urbanos estuviesen habitados por frailes descreídos. Pero aun en ese caso, este votante les rogaría que guardasen las formas.