La arquitectura y el arte son extraños compañeros de cama. En contraste con la continuidad sin suturas del clasicismo, la severidad moderna introdujo una cuña entre el rigor abstracto del edificio y el fervor emocional de las artes; al rehusar el ornamento, la arquitectura renunciaba a vestirse con el ropaje de las llamadas artes menores, y al afirmar su autonomía, aflojaba los lazos históricos que la vinculaban con la escultura y la pintura. La contrarreforma posmoderna se limitó a entonar un mea culpa por los excesos dogmáticos del fundamentalismo moderno, y su propuesta nostálgica de retornar a los modos de relación premodernos sólo arraigó en el terreno comercial de la figuración temática. Hoy, la arquitectura y el arte se observan mutuamente con curiosidad y escepticismo, mientras ensayan formas distintas de convivencia; tan lejos de la fusión apasionada de la Gesamtkunstwerk ácomo del divorcio displicente y anacoreta de los modernos, la promiscuidad experimental y errabunda de nuestro tiempo habla de una arquitectura que no se casa con el arte, pero tampoco hace voto de castidad: cohabita más bien en aventuras inciertas con éxito variable.

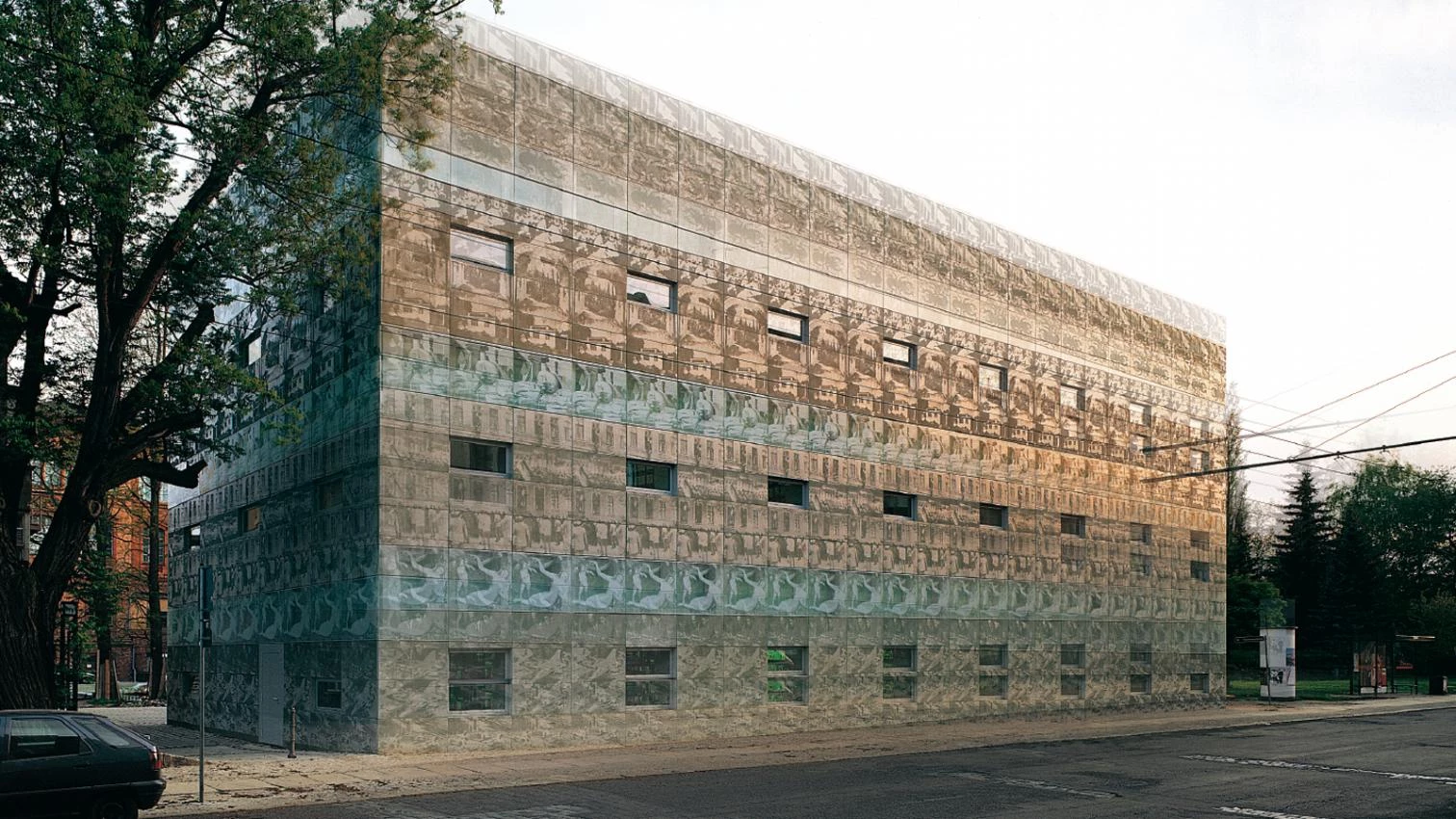

La fachada de la biblioteca universitaria en Eberswalde, proyectada por Herzog y de Meuron, es el soporte físico de la visión de la cultura y la historia alemana que reflejan las imágenes elegidas por Thomas Ruff.

Miguel Ángel, Siloé o Bernini hubieran juzgado redundante la colaboración entre arquitectos y artistas: para ellos no existía cesura entre esculturas y edificios, y su caso habría satisfecho plenamente las exigencias del cinismo contemporáneo que augura excelentes resultados a esa colaboración... siempre que el arquitecto y el artista sean la misma persona. La arquitectura moderna se limitó a usar el arte de contrapunto, aprovechando su densidad expresiva para subrayar por contraste la abstracción silenciosa de sus volúmenes; la figura femenina de Kolbe en el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe enfatiza con su presencia orgánica la exactitud geométrica de un espacio exquisito y mineral, pero no entabla un diálogo igualitario con la arquitectura. No muy distinto es el papel de las grandes esculturas de Henry Moore, Calder o Chillida que durante la segunda mitad del siglo han florecido frente a los prismas impasibles de las instituciones o las empresas: la ortodoxia moderna exigía la guinda de un mural de Miró, una pieza de Oldenburg o un jardín de Noguchi.

La arquitectura y el arte ensayan formas de diálogo: Francesc Torres intervino en una zona popular del ensanche de Barcelona (abajo) y Cristina Iglesias en el entorno del museo de Bellas Artes de Amberes (arriba).

Durante las últimas décadas la arquitectura ha recuperado el gusto por la conversación con el mundo del arte, que ya no contempla como un suministrador de ornamentos monumentales, sino como un paisaje de experiencias plásticas y perceptivas que pueden fertilizar la exploración autónoma de la construcción. El diálogo testarudo entre Frank Gehry y Richard Serra, que se desarrolla desde hace un cuarto de siglo y tuvo una ocasión adecuada de reconocimiento en la reciente exposición del Guggenheim bilbaíno, es un ejemplo notorio de esta nueva actitud, que adopta una gran variedad de formas y maneras. Algunas de las más características están presentes en la muestra madrileña de Elba Benítez, cuyas cinco experiencias de colaboración entre arquitectos y artistas —enhebradas por la común voluntad de desdibujar los límites de disciplinas y autorías— acotan el amplio territorio que se extiende desde el diseño urbano y la jardinería hasta la edificación y el interiorismo.

En los extremos de la escala se sitúan los dos proyectos más narrativos, que tensan con su temperatura polémica la piel delgada de la exposición, tejiendo en ambos casos un texto histórico en la malla física de la ciudad o el edificio. La Línea de la Verneda, realizada por el catalán afincado en Nueva York Francesc Torres con los arquitectos del Ayuntamiento de Barcelona, es una banda de acero, hormigón y resinas que se extiende a lo largo de los 1.500 metros de un nuevo bulevar en una zona popular del ensanche barcelonés, sepultándose en cada cruce de calles y volviendo a emerger para servir de soporte a la narración abreviada de la historia del barrio. Memorial colectivo y poesía visual a la manera de Joan Brossa, la obra de Torres es una metáfora de la condición discontinua de la huella que deja en el mundo un trayecto biográfico, un testimonio de su compromiso con la identidad de las comunidades privadas de voz, y un jalón de su tránsito personal de las instalaciones al relato, que tan nítidamente manifiesta la prosa lacónica de su último libro, The Repository of Absent Flesh.

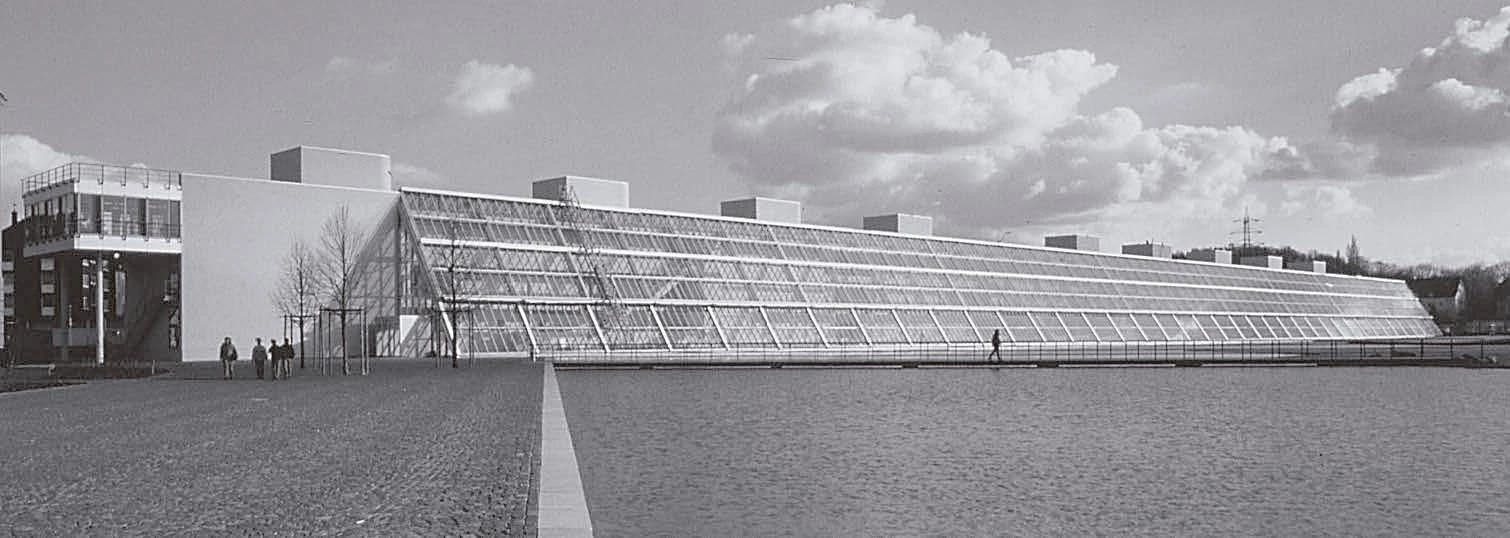

La instalación luminosa de Dan Flavin para un edificio de Uwe Kiessler en Gelsenkirchen (arriba) y el jardín de ondas de Fernanda Fragateiro y Joâo Gomes da Silva en Lisboa (abajo) completan la muestra.

La biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Eberswalde —una pequeña localidad próxima a Berlín— es producto de la colaboración de los arquitectos de Basilea Jacques Herzog y Pierre de Meuron con el artista de Düsseldorf Thomas Ruff, que utilizó su archivo de fotografías y recortes de prensa para confeccionar el programa iconográfico de la insólita fachada de vidrio y hormigón, donde las referencias a la historia alemana se entretejen escépticamente con representaciones de temas culturales o científicos. Serigrafiando las imágenes sobre las bandas de vidrio y litografiando el hormigón con la ayuda de planchas de enconfrado que sustituyen la tinta por retardantes de fraguado, los arquitectos obtienen una fascinante continuidad textil entre los materiales que forran el prisma de la biblioteca, cuyo volumen se disuelve en la vibración del tatuaje reiterado de la piel. Con ecos de la ironía seriada de Warhol, pero evocando más aún la voluntad narrativa del arquitecto y pintor O’Gorman en los murales de mosaico de su biblioteca universitaria en la Ciudad de México, la de Eberswalde es un ejemplo magistral de las nuevas formas de colaboración entre arquitectos y artistas, tan practicadas por la pareja suiza. Jacques Herzog ha dicho que su obra es tan artística porque es muy arquitectónica, y a fin de cuentas quizá sea cierto que la colaboración no exige tanto aproximarse a lo ajeno como profundizar en lo propio, y que el mejor fundamento del diálogo es la introspección.

La exposición de la galería Elba Benítez muestra también otras tres experiencias de colaboración: en Lisboa, el arquitecto Joâo Gomes da Silva y la artista Fernanda Fragateiro realizaron un lírico ‘Jardín de ondas’ como espacio de recreo para los visitantes de la Expo 98, en la forma de una pradera suavemente modelada cuyas ondulaciones evocan las olas de la ribera del Tajo; en Amberes, la escultora Cristina Iglesias ha colaborado con los arquitectos que diseñaron el entorno del Museo de Bellas Artes para construir un estanque reflectante cuyo fondo es un fascinante bajorrelieve de formas vegetales, y que al llenarse y vaciarse periódicamente se transforma de espejo en abismo; y en Gelsenkirchen Dan Flavin dejó uno de los últimos trabajos de su carrera, contemporáneo de sus proyectos de iluminación de las boutiques de Calvin Klein en Nueva York, Tokio, Seúl y Zúrich, y aquí consistente en una instalación luminosa en el atrio de vidrio de un edificio de oficinas construido por el arquitecto Uwe Kiessler, cuyo desarrollo horizontal junto a un pequeño lago se subraya con las características luces fluorescentes del artista.