Paisajes de pasión

El nuevo paisajismo construye el entorno con la geometría y el gesto, ordenando la ciudad como en los ejemplos de Estrasburgo y Baracaldo.

Europa vive la pasión del paisaje. Por un lado, el territorio del continente padece un vía crucis de menosprecio y agresiones que desfigura su perfil, daña su integridad y compromete su futuro; por otro, el paisajismo como instrumento de regeneración y redención de los lugares maltratados o vejados conoce una primavera de fervor. Dolorosa gozosa, la pasión del paisaje se alimenta de la prosperidad, que extiende su alfombra de asfalto sobre el espacio escaso de esta pequeña península de Asia, al mismo tiempo que induce a sus habitantes a reclamar fruición visual y entornos placenteros. Pero la efervescencia económica que devora voraz el territorio mientras aviva el apetito de belleza no se abrevia en la ficción falaz que opone vegetación y construcción: el césped y el cemento son parte de la misma naturaleza artificial. Dos proyectos recientemente acabados en Estrasburgo y Baracaldo subrayan el carácter artificioso del paisaje urbano, y ponen ejemplarmente de manifiesto la capacidad de la arquitectura para recrear el espacio público.

Ejemplares en sus estrategias para conformar el dominio público, el intercambiador alsaciano (abajo) y la plaza vasca (arriba) ponen de manifiesto el carácter artificioso del espacio urbano contemporáneo.

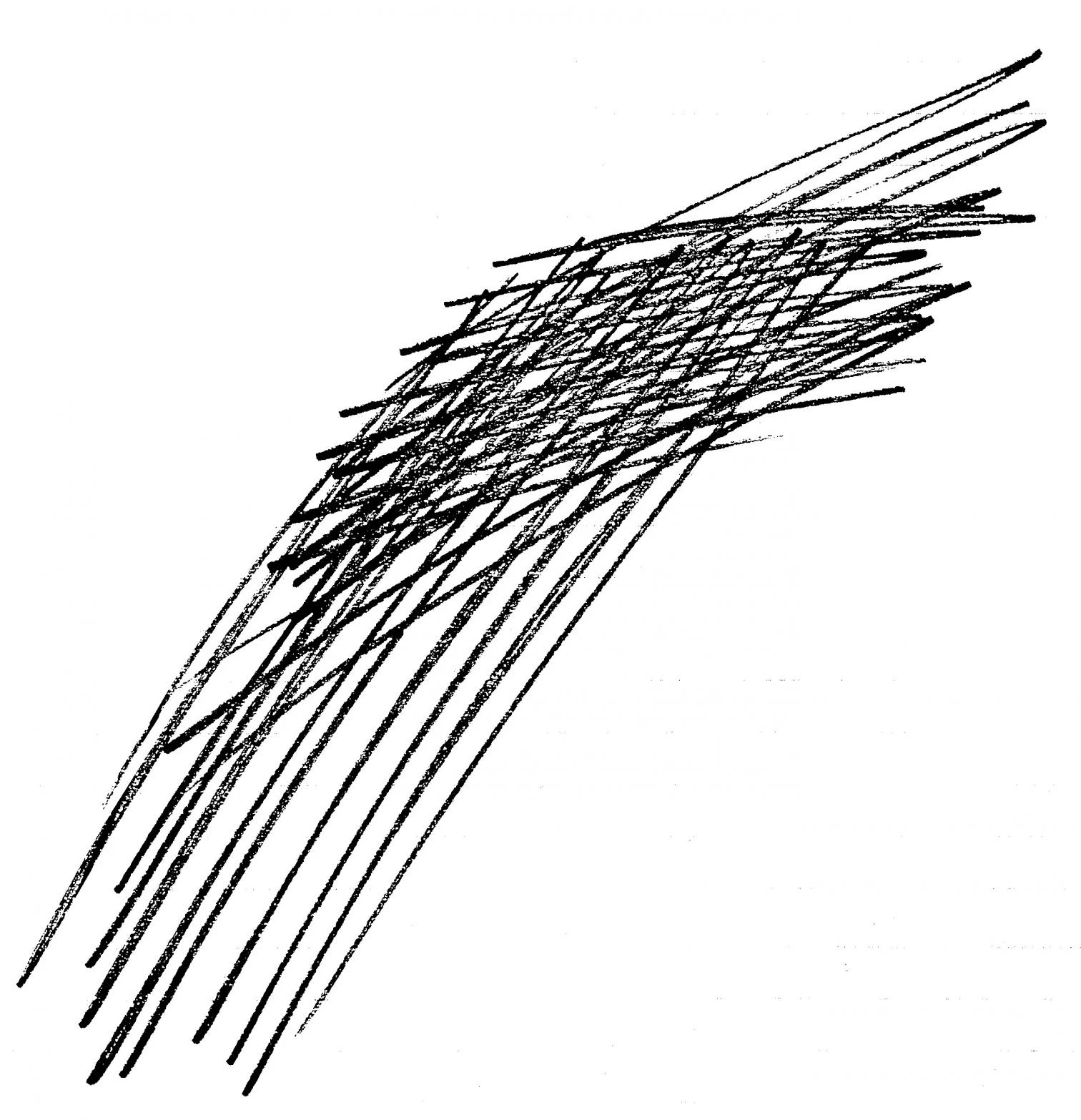

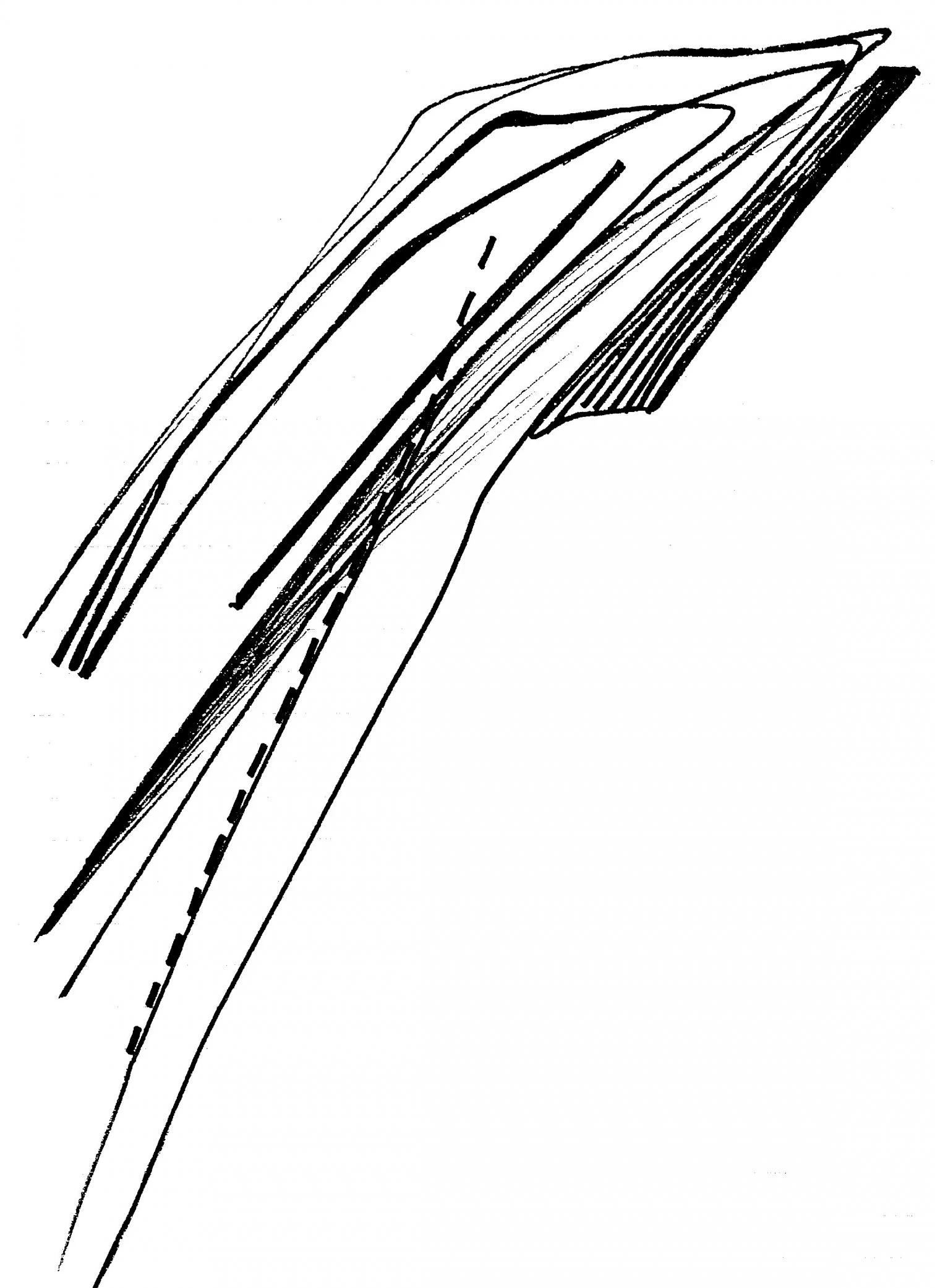

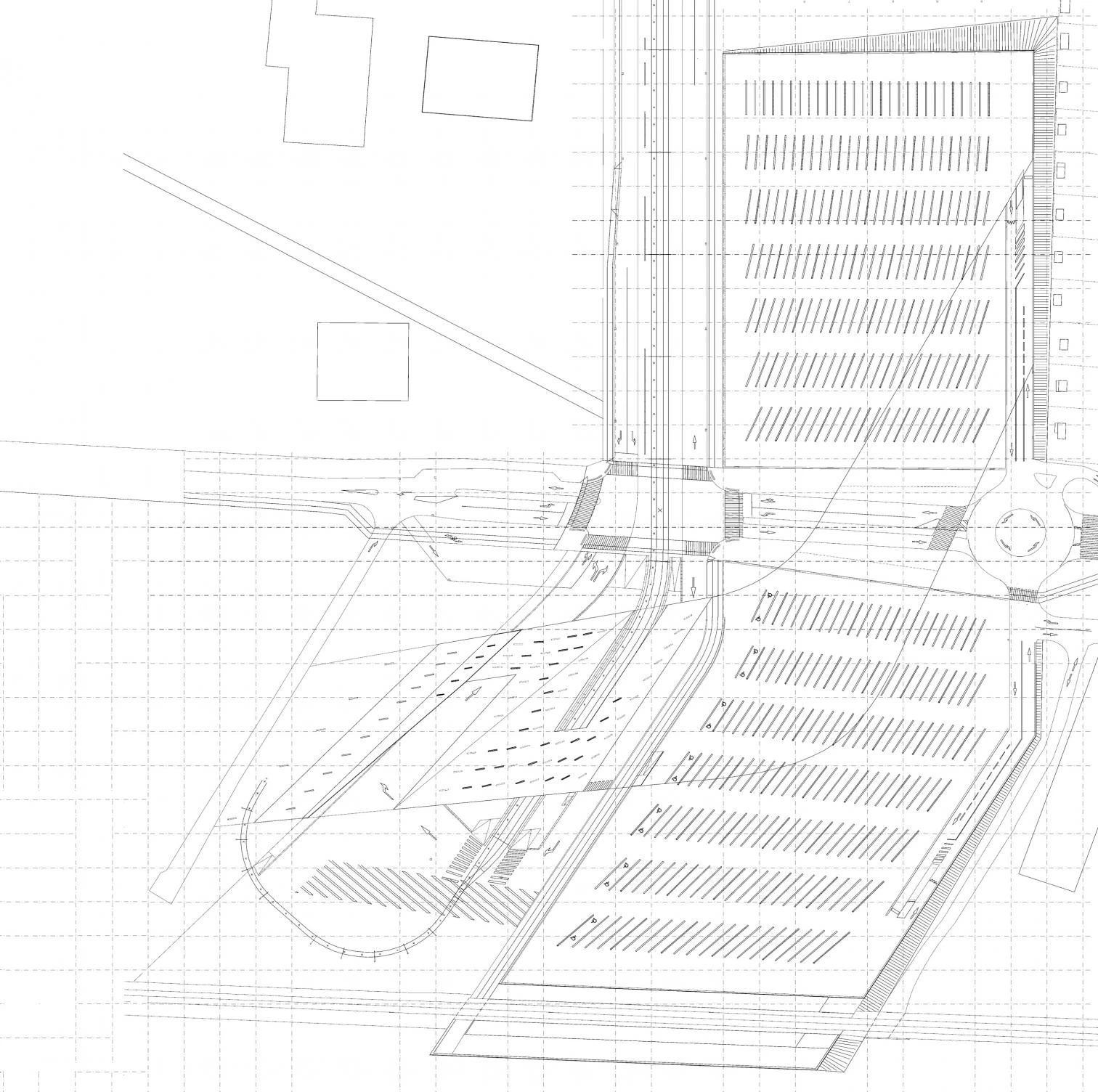

En la ciudad francesa de Estrasburgo, la iraquí afincada en Londres Zaha Hadid ha construido un intercambiador —como se llaman ahora las estaciones mixtas de raíles y ruedas— que utiliza los procedimientos del land art para dotar de fascinante identidad visual a una zona anónima de la periferia. Legítimamente orgullosa de sus futuristas tranvías, que protegen el casco histórico del impacto del tráfico rodado, la ciudad alsaciana ha incrementado el atractivo de su modélico sistema de transporte colectivo con la intervención de artistas como Barbara Kruger o Mario Mertz en lugares clave de la red. A ellos se une ahora Zaha Hadid, que ha levantado una terminal de autobuses y tranvías con una lámina plegada de hormigón que se re-corta ingrávida sobre los andenes, mientras arroja una sombra blanca y veloz por encima del aparca-miento disuasorio de vehículos, orientando a los usuarios hacia la estación y creando una singular caligrafía de cemento y asfalto que dispone las marcas del suelo como limaduras en un campo magnético, enfrentándose al desorden azucarado del entorno con su violencia dinámica y abstracta.

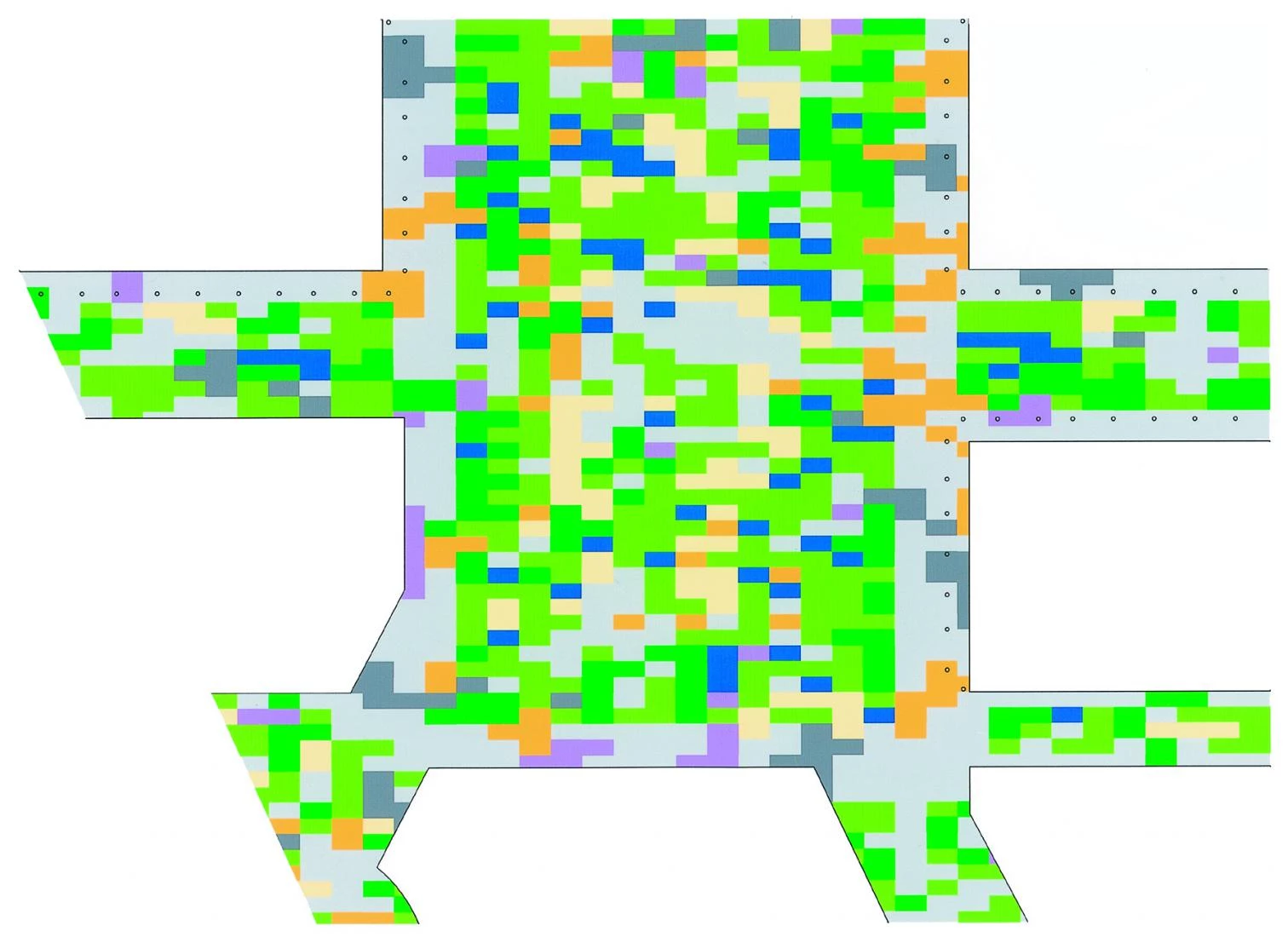

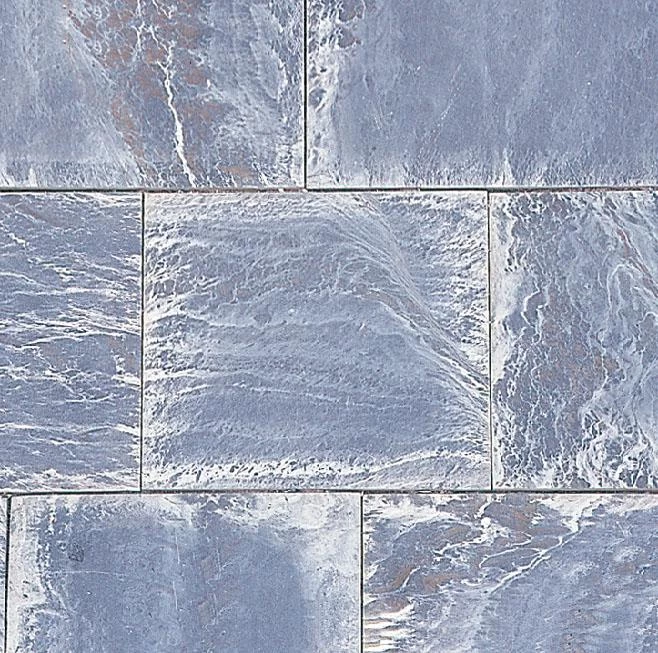

Y en la ciudad vizcaína de Baracaldo, por su parte, el vasco afincado en Madrid Eduardo Arroyo ha realizado, entre las manzanas residenciales que han ido ocupando el lugar de viejas fábricas, una plaza donde una malla regular y azarosa combina los materiales y los usos en una coreografía juguetona. Extendiéndose sobre las huellas ferroviarias y fabriles de esta localidad de la ría bilbaína, y enmarcada por la hiriente fealdad de las tristes edificaciones colindantes, la plaza del joven arquitecto utiliza una retícula para orquestar la combinación de los árboles, el césped y el agua con cinco materiales (piedra, asfalto, acero, arena y madera) que evocan las materias primas de las antiguas industrias del solar. Este pintoresquismo pixelizado, que procura introducir simultáneamente variedad y orden —materializando con refinada elegancia una tradición estructuralista holandesa que abarca desde los campos de juegos de Aldo van Eyck hasta los paisajes de datos de MVRDV— coloniza con pautas aleatorias un espacio sin cualidades, que redime y rescata su música del azar.

Zaha Hadid quiebra la monotonía del entorno de su intercambiador en la afueras de Estrasburgo con una caligrafía de asfalto y cemento que dispone las marcas del suelo como limaduras en un campo magnético.

Desde luego, ni el agitado expresionismo de Zaha Hadid (cuyo grafismo elemental no permite domesticar con vegetación o marquesinas la extensión desolada del aparcamiento) ni la materialidad matricial de Eduardo Arroyo (cuya fragmentación combinatoria desmenuza los usos hasta un abigarramiento laberíntico que se hace casi paródico en el alabeo del terreno con pequeñas protuberancias abultadas) son modelos fácilmente generalizables. Sin embargo, ambas realizaciones paisajísticas extraen su ejemplaridad y su virtud de la inteligencia con que emplean la geometría y el gesto para conformar el dominio público, fabricando islotes de disciplina plástica y vigor visual en el océano mediocre de la ciudad indistinta y la periferia genérica. Como nos advirtió uno de los heterónimos de Pessoa, Alberto Caeiro, «la Naturaleza es partes sin un todo», y es posible que estos jirones de paisaje artificial no puedan sino aceptar su condición insular, renunciando a reconstruir el territorio europeo con un orden moderno que reemplace la ficticia totalidad horaciana y arcádica del pagus clásico.

Aunque la degradación del paisaje avance a mayor velocidad que los esfuerzos por regenerarlo, las intervenciones singulares no pueden descartarse displicentemente como acupuntura cosmética. Por el contrario, estas realizaciones rigurosas sirven como un estímulo cívico y un acicate estético: frente a la agresión material y espiritual de la urbanización indiferente que extiende sobre el territorio su basura horizontal, estos paisajes paganos no son paisajes pasivos ni apaisados, sino paisajes puestos en pie que reclaman una manumisión redentora de la urbanidad ciudadana. En esto, Europa es fiel al espíritu de las Luces, y a la voluntad de construir su identidad comunitaria en el crisol geométrico de la razón; pero no de la razón totalitaria que aniquila l’esprit de finesse pascaliano, sino de la razón dialógica que, aceptando las razones del otro, recrea la riqueza plural del mundo en la subjetividad expresiva, y aspira a soldar las grietas del territorio a través de la hermenéutica. Acaso sea ése el mejor ho-menaje que pueden rendir al desaparecido Gadamer estos paisajes razonablemente apasionados: paisajes de padecimiento penitencial, pero también pai-sajes pascuales de esperanza y alegría.

Eduardo Arroyo dibuja en la plaza de Baracaldo una retícula, a partir de la cual orquesta la combinación de agua y vegetación con materiales como el acero, la piedra o la madera que guardan la memoria industrial de la localidad.

Mientras Europa sestea en ese confort complaciente que ha evidenciado la cumbre de Barcelona, su futuro físico se define al otro lado del Atlántico. Antes del 11 de septiembre, el viraje en el terreno de las ideas se limitaba a reemplazar a los hijos franceses de Heidegger —de Foucault a Derrida— por un pensamiento de sabor genuinamente americano, el pragmatismo que desde Peirce, James y Dewey llega hasta Rorty, y esta mudanza permitía pronosticar que la americanización en ascenso del territorio europeo adoptaría la forma amable, consumista y social-liberal del nuevo urbanismo, una variante atenuada y melosa del vigoroso sprawl anglosajón. Pero en el nuevo clima creado por el sentimiento de inseguridad en el corazón del imperio, la retórica olvidada del totalitarismo de cepa romántica ha hecho su aparición paradójica en el seno de una república americana que ya en dos ocasiones rescató a los europeos de sus demonios familiares: George W. Bush emplea los mismos términos que el juris-ta nazi Carl Schmitt para dividir el mundo en amigos y enemigos, o para reemplazar un Estado fundado en el Derecho por otro del cual el Derecho emana. Para esta Ilustración invertida l’infâme es el otro, y no resulta difícil imaginar las consecuencias físicas y territoriales en nuestro continente de un proceso que está transformando en súbditos a los antiguos socios. Si alguien visita el sepulcro de Heidegger, encontrará la lápida removida.