Arquitectura y vida

Antropoceno, Quince Tesis

El texto que sigue es el discurso de mi ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tuvo lugar el 22 de enero de 2012, y se publicó entonces en la forma habitual de opúsculo, con la limitada difusión que inevitablemente tienen las ediciones académicas. El discurso quería ser, como señalé en su introducción, «una síntesis urgente del estado del planeta, de sus ciudades y de sus paisajes: un diagnóstico preocupante pero animoso, que ojalá nos mueva a reconciliar la arquitectura con la vida en el marco de unas artes en mutación». Desde sus primeros compases, situaba esta reflexión en el marco del Antropoceno, la actual época del periodo Cuaternario, «caracterizada por la radical modificación antrópica de la corteza terrestre».

Cinco años después de aquel discurso, la creciente aceptación por la comunidad científica del término propuesto por Paul Crutzen, y la recomendación de su adopción en el International Geological Congress celebrado el pasado agosto por parte del Working Group on the Anthropocene (WGA), me animan a dar una difusión mayor a lo expuesto en aquella ocasión académica, convencido de que el diagnóstico ofrecido entonces sigue sustancialmente vigente.

Sin alteración ninguna —aunque omitiendo tanto la presentación donde elogiaba a mi predecesor en la medalla décima de la Academia, el arquitecto José Antonio Corrales, como la preceptiva contestación al discurso, que en mi caso pronunció Rafael Moneo— se publica aquí el texto completo de la intervención, que tuvo por título Arquitectura y vida. El arte en mutación. Dividido en tres grandes secciones (‘Un mundo fabricado: lo artificial en torno’, ‘Babel horizontal: la ciudad diluida’ y ‘La edad del espectáculo: de gritos a susurros’), y estas a su vez en cinco capítulos, al discurso se añaden sólo quince grandes imágenes de fotógrafos, artistas o arquitectos que ilustran con su elocuencia visual los argumentos desarrollados en el mismo.

El medio modelado

Fronteras planetarias

Vivimos en un mundo fabricado. Bajo el impacto humano, el planeta se ha transformado de manera tan significativa que los geólogos proponen un nuevo nombre para la etapa que se extiende desde la Revolución Industrial: tras el Pleistoceno y el Holoceno, el Antropoceno —un término acuñado por el premio Nobel de Química Paul Crutzen— sería la tercera época del periodo cuaternario, caracterizada por la radical modificación antrópica de la corteza terrestre. La actividad de nuestra especie, que desde la Revolución Neolítica y la aparición de la agricultura hace 8.000 años es responsable de considerables alteraciones en los ecosistemas, se ha acelerado vertiginosamente en los dos últimos siglos. Mediante el consumo de combustibles fósiles que se habían depositado a lo largo de centenares de millones de años, la humanidad ha multiplicado su capacidad de modelar el globo para atender las necesidades crecientes de una población en expansión. Al hacerlo hemos alterado el ciclo del carbono, de igual forma que los fertilizantes artificiales, sin los cuales el planeta no podría alimentar a 7.000 millones de personas, han modificado radicalmente el ciclo del nitrógeno. A través de las grandes obras de ingeniería, de la construcción urbana o de las explotaciones mineras y agrícolas estamos remodelando un mundo en el que casi todo es ya artificial. ¿Cómo hablar de la arquitectura de nuestro tiempo sin situarla en este nuevo contexto?

En el planeta hay hoy más árboles plantados que silvestres, y más biomasa en humanos y ganado que en todos los demás grandes animales juntos. Un solo proyecto de ingeniería puede mover más tierras que las que arrastran al mar todos los ríos, y nuestra actividad está transformando la morfología de las costas, los ciclos hidrológicos, la química de los océanos y las fluctuaciones del clima. En un pasado remoto, los cambios en la disponibilidad de energía provocaron mutaciones sustanciales en el funcionamiento del mundo, y los saltos en el nivel de oxígeno atmosférico hace 2.400 y 600 millones de años permitieron la aparición de las células complejas primero, y los organismos de gran tamaño después. El Antropoceno podría ser la tercera gran oxidación planetaria, si la inteligencia colectiva de la humanidad consigue efectuar el tránsito de las fuentes de energía fósiles a las renovables, y continuar el proceso de remodelar el mundo mediante la geoingeniería. Pero mientras ese proyecto visionario se materializa, haríamos bien en procurar mantener en lo posible las condiciones que permitieron la estabilidad del Holoceno, como defienden los científicos preocupados con las ‘fronteras planetarias’, evitando que los cambios graduales y apenas perceptibles superen umbrales o puntos de inflexión tras los cuales la mudanza es súbita, irreversible y probablemente catastrófica.

Desafíos y riesgos

Del clima a la energía

Las Vegas

La formidable capacidad para alterar nuestro medio ha venido acompañada de grandes desafíos y grandes riesgos. El cambio climático provocado por las emisiones de dióxido de carbono, documentado ya con abundantes pruebas científicas, es el más notorio de ellos, pero en modo alguno el único. El progresivo agotamiento de las reservas de combustibles fósiles es otro de esos riesgos que a la vez constituyen un desafío, y en este caso de una dimensión colosal, porque tanto la producción industrial como el modelo urbano y los sistemas de transporte dependen críticamente del petróleo y el gas. Ambos procesos, por cierto, están estrechamente relacionados, ya que las emisiones responsables del cambio climático se asocian al uso de combustibles, y a su vez la fusión de los hielos árticos producida por el incremento de las temperaturas está abriendo nuevas rutas de comunicación marítima en el norte de América y Eurasia, haciendo así más accesibles grandes reservas de combustibles fósiles. A corto plazo, la mutación climática beneficiará a las zonas septentrionales del hemisferio norte y perjudicará en mayor medida a los millones de personas que habitan en los deltas de los grandes ríos, que se verán inundados por la subida del nivel del mar, y a países de clima similar al de España, que sufrirán procesos de desertificación. Pero a medio plazo, la creciente carestía de unos combustibles fósiles cada vez más escasos obligará a todos a buscar fórmulas de transición que nos lleven de la actual economía basada en los depósitos energéticos a otra fundamentada en los flujos de energía, y por tanto a la sustitución progresiva del uso de las reservas por el de fuentes renovables.

Llevar a cabo este proceso, que implica profundas transformaciones en la producción y en el territorio, y hacerlo asegurando la capacidad del planeta para mantener 10.000 millones de habitantes —una población diez veces superior a la existente en los inicios de la Revolución Industrial— es un desafío esmaltado de riesgos, porque al mismo tiempo que excluye el retorno bucólico a un romantizado pasado preindustrial, exige por su parte unas herramientas de gobierno planetario que están lejos de existir. Lo que ha dado en llamarse la globalización ha creado una apretada red de lazos materiales e inmateriales —desde la producción y el transporte hasta las finanzas y la comunicación— que nos hace a todos interdependientes, pero no ha forjado aún los instrumentos políticos e institucionales que garanticen la estabilidad del sistema, amenazado tanto por las mudanzas geoestratégicas provocadas por el declive de Occidente ante los países emergentes de Asia y el resto del mundo, como por el deterioro de la ética de la responsabilidad en buena parte de las élites dirigentes. Aunque no puede ocultarse que este proceso tendrá ganadores y perdedores, la dramática posibilidad de que sus convulsiones precipiten crisis bélicas apenas controlables obliga a extremar el énfasis en la necesidad de preservar un sistema global estable y sostenible.

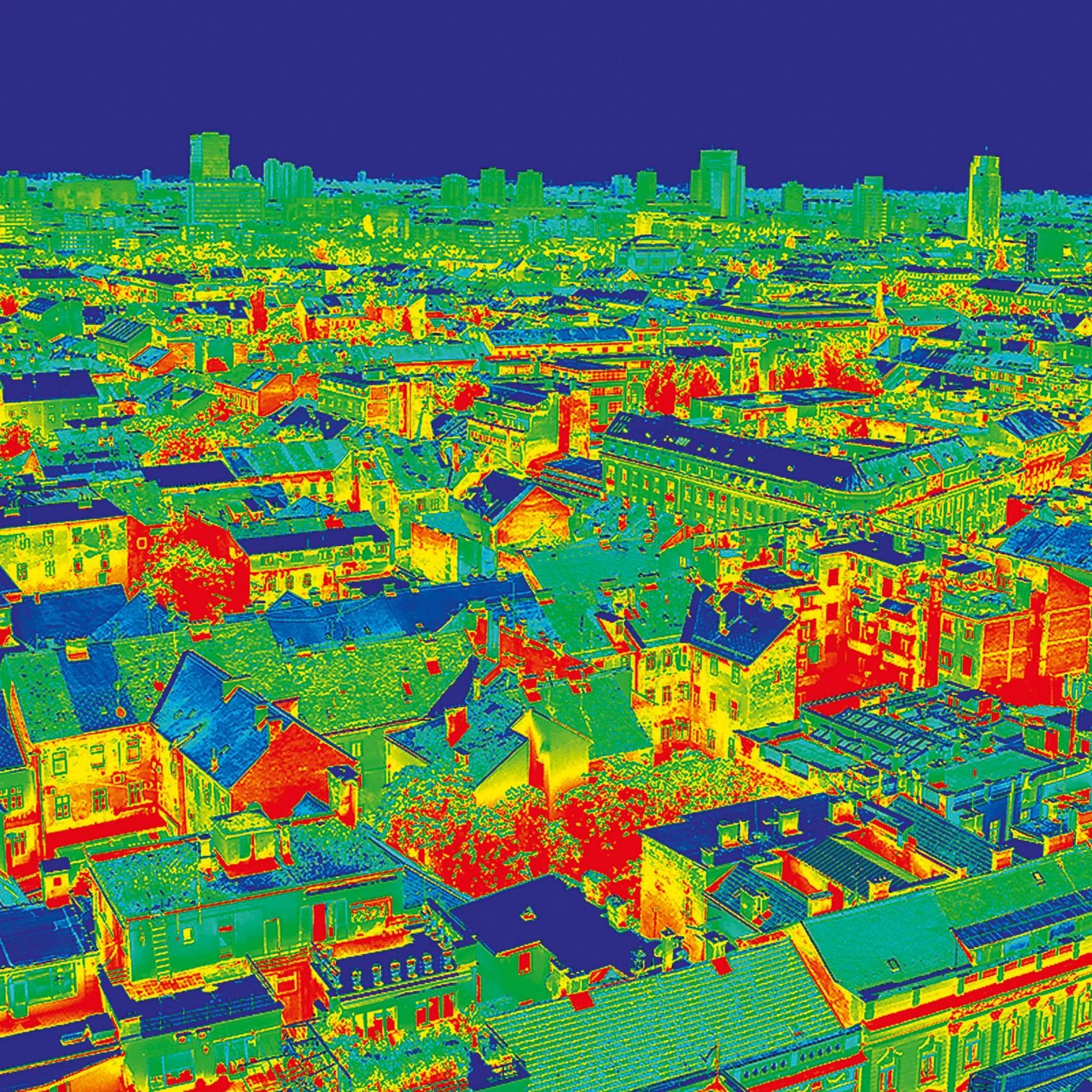

La ciencia del calor

Conservar lo existente

Termografía

El esfuerzo por evitar que el planeta pierda el equilibrio exige probablemente reconocer los límites físicos del crecimiento, que tienen una importante dimensión energética. Desde luego, tanto el crecimiento demográfico como el económico están constreñidos por la disponibilidad de alimentos y materias primas, y el suministro de ambos posee un significativo componente espacial, ya que el cultivo y la extracción, lo mismo que la transformación, distribución y consumo, deben interpretarse en términos territoriales. Sin embargo, el alimento de la población y las materias primas que alimentan la industria pueden contemplarse como flujos energéticos solidificados, y el propio espacio se presta a una cuantificación energética, si valoramos así la fuerza necesaria para asegurarlo y el trabajo imprescindible para crear las redes de comunicación que lo pongan en valor. De esta forma, la energía se ofrece como una herramienta analítica que permite evaluar el coste de los productos y los procesos, y de esta manera estimar los límites exigidos por la disponibilidad de fuentes renovables. La termodinámica surge así como un instrumento científico que se pone al servicio de la planificación social, e incluso como un nuevo paradigma que modifica el paisaje del pensamiento al introducir la entropía y el tiempo irreversible.

La construcción y el mantenimiento del entorno físico, que requieren cantidades ingentes de energía de alta calidad, deben ser objeto de atención especial, porque tanto las infraestructuras territoriales como los tejidos urbanos son artificios gravosos en la balanza termodinámica. Se recuerda a menudo que la climatización de los edificios y el combustible de los vehículos —dos variables estrechamente relacionadas con los modelos urbanos y territoriales— son responsables de la mitad del consumo energético en las sociedades industriales contemporáneas, pero no suele añadirse que la realización material de las ciudades y las redes de transporte requiere igualmente la utilización de abundante energía, que queda acumulada en ellas como un valioso capital termodinámico necesitado de protección ante la usura del tiempo, la obsolescencia o el abandono. La regeneración de lo existente —para lo cual es imprescindible un aprecio colectivo basado en la costumbre o la belleza— resulta ser así una eficaz estrategia energética, que utiliza parte de la renta termodinámica para mantener el capital depositado en lo construido por generaciones anteriores. De hecho, incluso el capital monetario o el capital social incorporado en instituciones y hábitos pueden interpretarse como depósitos inmateriales de energía invertida en el pasado, extendiendo al dominio simbólico la pertinencia termodinámica de la conservación, que desborda el terreno material para penetrar capilarmente en el ámbito intangible de lo virtual.

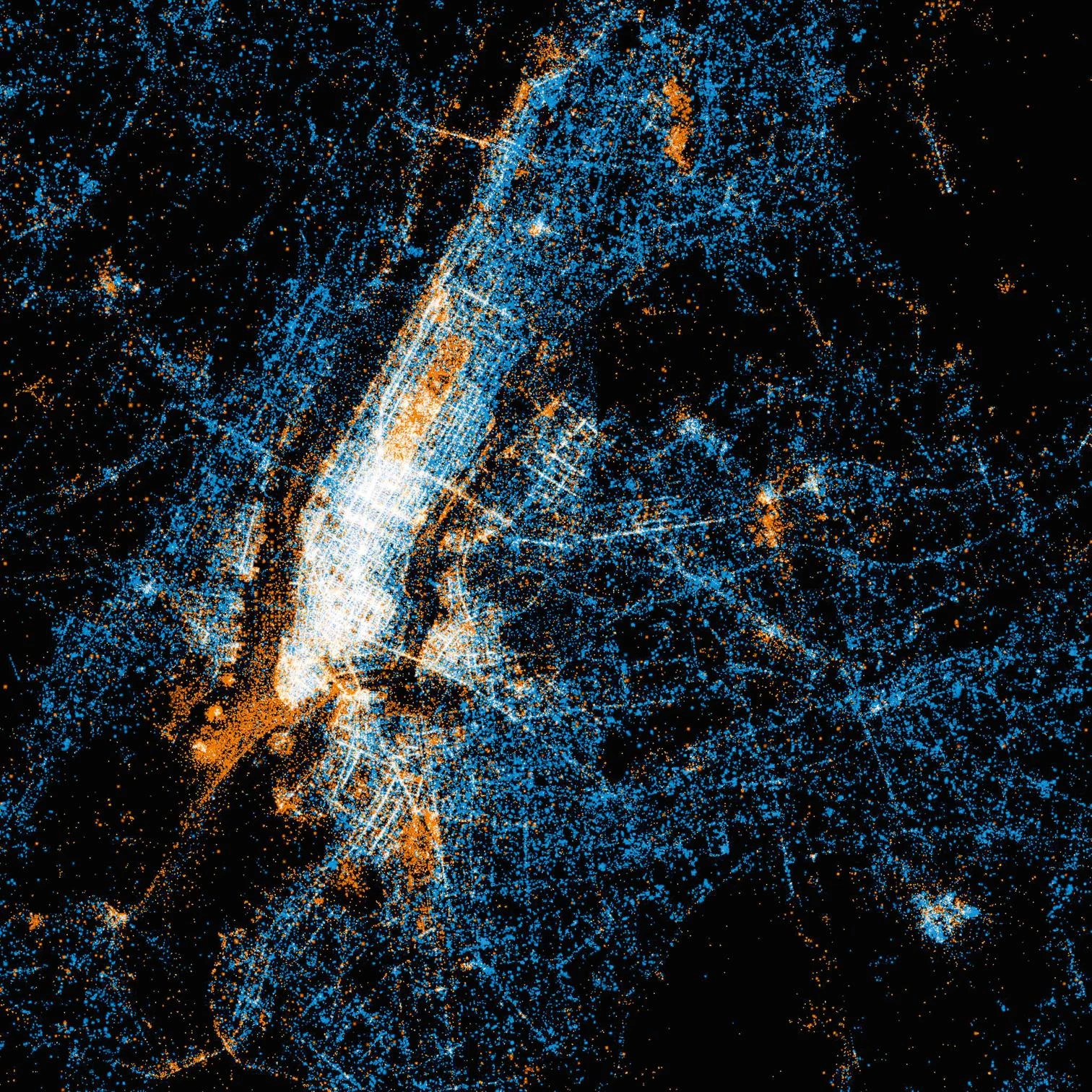

El auge digital

Proyecto y paradigma

BIG Data, Manhattan

Durante las décadas finales del siglo XX, el extraordinario desarrollo de los ordenadores y de la informática ha justificado el uso frecuente del término ‘revolución digital’. De hecho, lo digital ha llegado a proponerse como un marco de referencia que desplaza al mecanicismo como herramienta intelectual y como paisaje técnico. Las crisis energéticas en los años setenta del pasado siglo propusieron el pesimismo entrópico de la termodinámica como paradigma científico de respuesta ante la ruina epistemológica y material del mecanicismo, pero el optimismo suscitado por el final de la Guerra Fría y el dinero barato en las postrimerías del siglo hizo buscar en lo digital un paradigma alternativo, que apenas acuñado sufriría la erosión del estallido de la burbuja de las compañías punto.com, de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja del crédito. Con todo, y pese a la dificultad de sostener las utopías virtuales engendradas por el espejismo de la superación del reino de la necesidad, lo digital ha impulsado mutaciones sustanciales en la producción, la comunicación y la cultura visual, que alteran el universo técnico y la relación entre el diseño y la fabricación de lo artificial. Si la actual crisis de gobernanza política y económica ha puesto en sordina las esperanzas suscitadas por la explosión de lo virtual, su radical alteración del entorno material y mental sigue vigente, y merece glosarse brevemente.

Como ha señalado Mario Carpo, la modernidad introdujo la realización de copias idénticas, que la Revolución Industrial permitiría fabricar de forma masiva, y la digitalización abre la puerta a una variabilidad interminable que remite a la producción artesanal preindustrial y a sus objetos siempre diferentes. Esas tres eras técnicas sucesivas, caracterizadas por la fabricación manual, la mecánica y la digital, cartografían el ascenso y el declive de la cultura visual moderna, basada en la repetición promovida por la imprenta, y marcan también las transformaciones en las artes y en el concepto de autoría. El arquitecto como autor, por ejemplo, no surge plenamente hasta que Alberti separa la construcción del diseño, y atribuye a este el aura de la originalidad, reduciendo la ejecución material del edificio a la simple reproducción de lo ya definido en el proyecto. Nelson Goodman ha argumentado que todas las artes nacen autográficas, realizadas físicamente por quienes las conciben, y algunas devienen con el tiempo alográficas, es decir, proyectadas por sus autores y materializadas por otros: este es el caso de la arquitectura, y también hoy el de ciertas artes plásticas. Lo digital pone en crisis esta autoría moderna, basada en la producción de objetos idénticos a un original, e introduce tanto la variabilidad de la customización sin límites como la conexión más íntima entre el diseño y la fabricación a través de los ordenadores y los programas informáticos.

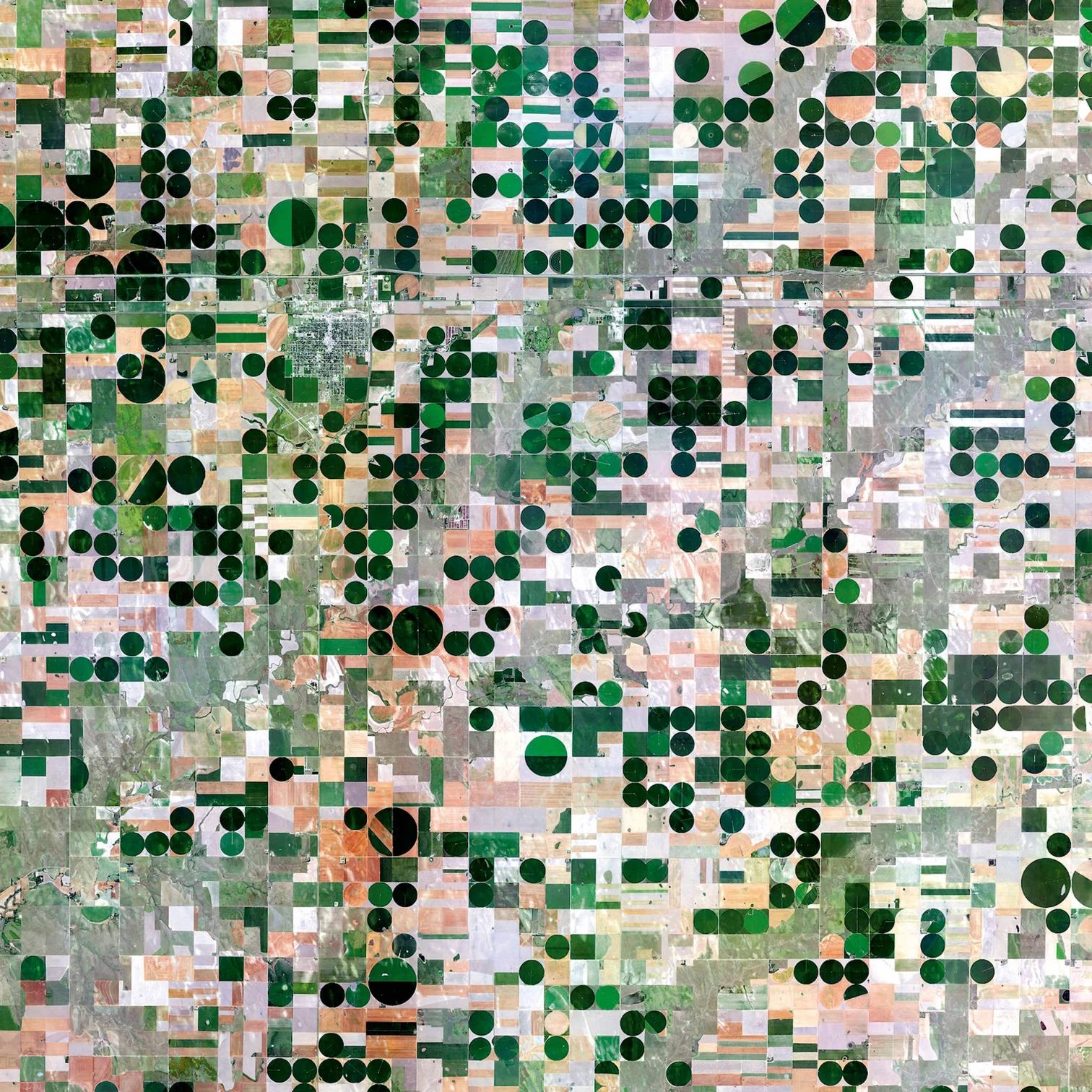

Lo virtual y sus límites

Elogio de la mímesis

Regadíos en Edson, Kansas

El universo digital, que tantos han presentado como una medicina milagrosa para las tribulaciones del mundo material, tiene sin embargo las limitaciones que se derivan de nuestra condición humana, o mejor cabría decir, de nuestra condición biológica, como organismos termodinámicos que necesitan de un flujo de entropía negativa para sobrevivir y reproducirse. No somos todavía seres virtuales y, si es cierto que no sólo de pan vive el hombre, también lo es que nuestro propio alimento simbólico requiere de flujos de energía para concebirse y distribuirse, de manera que el mismo sistema de las artes no puede sustentarse sin una base material que, en último extremo, es también una base energética. Rudolf Arnheim escribió luminosamente sobre la relación entre arte y entropía, y su ensayo sobre el orden y el desorden utiliza la psicología de la percepción y la teoría de la información para defender las ventajas evolutivas del orden estructural, y para propugnarlo en el ámbito de la estética como una defensa frente a la confusión del mundo, en el que la erosión catabólica de la forma está en pugna con la construcción anabólica de la vida cognitiva y las técnicas materiales. Como bien señala, la mera homeostasis no es suficiente, porque una vida significativa requiere algo más que el equilibrio orgánico, pero sin ese primum vivere termodinámico nada puede darse.

Proponer un orden formal reductor de tensiones parece remitir el arte al principio del placer freudiano, una tarea probablemente anacrónica si se sitúa en el marco de la belleza convulsa contemporánea, y no digamos ya en un paisaje intelectual que niega legitimidad artística a cualquier actividad u objeto carente de voluntad subversiva o provocadora. Dejando por un momento de lado la cuestión de si resulta verosímil en nuestra época un arte que procure tranquilizar o consolar, la condición casi oximorónica de arte útil que atribuimos a la arquitectura permite examinar esta disciplina de forma independiente, preguntándonos si debe aspirar a expresar la turbulencia de los tiempos o, por el contrario, debe más bien construir recintos de orden que ofrezcan protección y cobijo frente a un mundo inclemente. Decantarse por esta segunda opción supone defender una arquitectura de exigente claridad formal y rigurosa continuidad con lo existente, donde la sencillez y la economía de medios reduzcan su impacto sobre los recursos limitados del planeta, y donde el empeño en reutilizar lo existente y lo aprendido no dude en usar la desacreditada mímesis como un instrumento de racionalización informativa y termodinámica. Frente al despilfarro material y energético del desorden caprichoso o el experimento interminable, la mejora gradual de las formas ordenadas que se reproducen mediante la mímesis posee una lógica económica, social e intelectual que hace de su abstracción un persuasivo realismo.

La humanidad urbana

El globo construido

Trama urbana de Nueva Delhi, India

Más de la mitad de la humanidad vive ya en ciudades, y el proceso de urbanización avanza a una velocidad tan vertiginosa que pronto podremos describir el planeta como un globo construido, con su población aglomerada en metrópolis y el entorno intermedio transformado en un paisaje artificial. La ciudad, ese invento extraordinario de nuestra especie, ha crecido y se ha multiplicado al socaire de la explosión demográfica y productiva impulsada por la explotación de los combustibles fósiles, sin que el formidable desarrollo de las telecomunicaciones haya disminuido, como ha expuesto Edward Glaeser, la conveniencia y el deseo de vivir juntos. Crisoles de la innovación científica y técnica, y en la misma medida escenarios de las mutaciones intelectuales y artísticas, las ciudades constituyen nuestro patrimonio más precioso: una riqueza que no reside sólo en sus edificios sino en sus gentes, porque más valioso aún que su tejido urbano es el tupido tapiz social que enreda los intereses, las ideas y los afectos de sus habitantes. En esa red de vínculos se resume la esencia de lo urbano, y de esta malla de relaciones extrae su potencial y su atractivo, manifiesto en el territorio como un campo magnético al que no pueden sustraerse las poblaciones rurales, una multitud de limaduras de hierro arrastradas sin remedio hacia el imán metropolitano.

Esas fuerzas centrípetas responsables de las migraciones del campo a la ciudad se expresan en el crecimiento exponencial de la dimensión urbana y de las patologías asociadas a su escala, provocando la eclosión contradictoria de otras fuerzas centrífugas que desplazan grandes sectores de la población a remotas periferias suburbanas, donde las cualidades de la vida ciudadana se desnaturalizan o debilitan. Al propio tiempo, la dispersión de las construcciones degrada el medio natural alterando su morfología al modificar sus usos, y colonizando su paisaje al introducir en él obras de ingeniería y arquitectura difícilmente reversibles. La que en otro lugar he denominado Babel horizontal, conformada por la urbanización difusa, no es pues plenamente ciudad ni apenas campo, y sin embargo la contemporánea exuberancia energética ha permitido que se extienda por los cinco continentes, impulsada por el malestar metropolitano y por la nostalgia de la naturaleza mientras socava a la vez las virtudes ciudadanas y la belleza campestre. La tensión entre la gravitación urbana que nos reúne y la pulsión centrífuga que nos desplaza hacia las periferias hace vibrar la fibra esencial del actual debate sobre el territorio y el paisaje, que tiene en esa ciudad diluida sin límites ni carácter su protagonista ominoso, y en su metástasis planetaria la responsable más visible de nuestra crisis ambiental.

Ecosistema y flujos

Procesos suburbanos

Viviendas en el desierto, Nevada

En términos ecológicos, la interpretación convencional de la ciudad es la de un organismo que se alimenta de su entorno. Inscrita en una larga tradición de metáforas biológicas, pero dotándola en este caso de una sólida base analítica y cuantitativa, la descripción de los organismos urbanos que cristaliza en los estudios de Howard y Eugene Odum presenta estos como receptores de un flujo continuo de energía y materiales que les permite alimentar a su población, climatizar sus edificios y transportar personas y mercancías —además de construir y reparar su tejido físico— y a la vez como emisores de residuos y calor; en traducción termodinámica, como receptores de entropía negativa o neguentropía que les permite conservar su forma o, con la fórmula de Spinoza, ‘perseverar en el ser’. Esta visión orgánica de la ciudad, que al asimilarla a un ser vivo entiende que debe nutrirse —o en términos físicos exportar entropía—, exige una definición precisa de sus límites, algo por desgracia más impreciso en el ámbito urbano que en el biológico, donde la piel de un animal o la membrana de un protozoo establece una frontera relativamente nítida entre el individuo y el entorno que lo sustenta.

Desde luego, podría argumentarse que tampoco los organismos vivos deben entenderse exclusivamente como individuos, al formar parte inextricable de poblaciones, y estas a su vez subsistir en equilibrio dinámico con otras de diferentes especies en relaciones simbióticas o tróficas. Con todo, el contemporáneo proceso de suburbanización, unido a la colonización del espacio interurbano por grandes infraestructuras de transporte, producción y consumo —desde las ciudades aeroportuarias, los puertos de contenedores o los centros logísticos a los polígonos industriales, los centros comerciales o los parques temáticos— han convertido las ciudades en organismos con límites borrosos, ni siquiera nudos de una red de comunicaciones, y descriptibles sólo como zonas de mayor densidad en un continuo construido. Las primeras conurbaciones han dado lugar a grandes territorios compactamente ocupados, desdibujando las fronteras de la ciudad y animando a reemplazar la ecología urbana por la ecología territorial, en búsqueda de un ámbito de mayor escala que permita entender mejor las bases materiales y energéticas de la sostenibilidad de los asentamientos humanos, un empeño científico, económico y social que traslada nuestra atención de los tejidos urbanos a las infraestructuras que organizan el territorio.

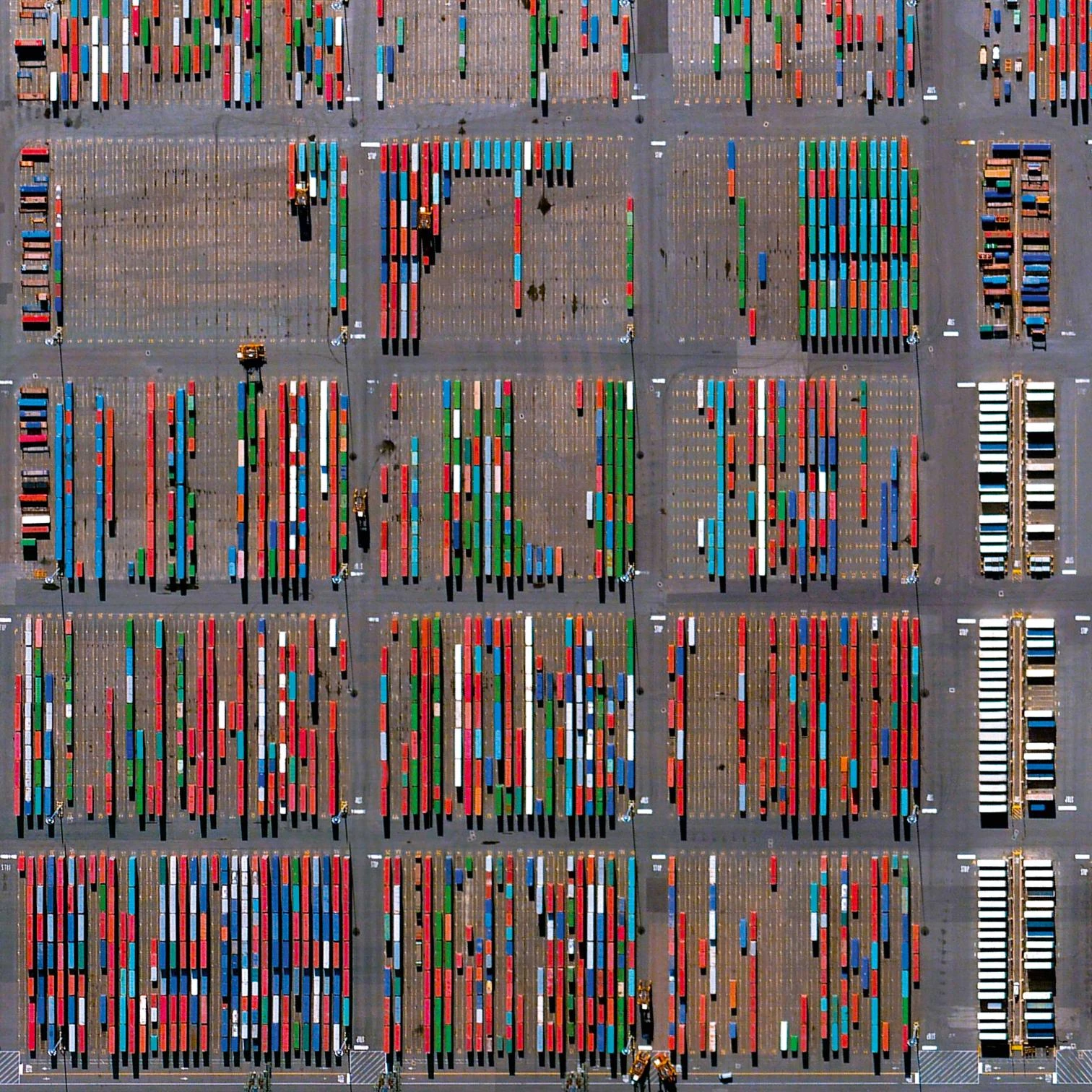

Espacio o territorio

Infraestructuras clave

Puerto de Newark, New Jersey

Si la mirada moderna se remitía a un espacio indefinidamente replicable por medios mecánicos, y la posmoderna prefería el lugar como depositario de cualidades singulares, quizá nuestra época requiera dirigir la vista hacia el territorio, contemplándolo como escenario de la lógica cuantitativa y la ambición dimensional de la ingeniería civil, y a la vez como ámbito dotado de su propia especificidad geográfica, bioclimática e incluso histórica. Reconciliando así la cantidad moderna y la cualidad posmoderna, la atención prioritaria al territorio inserta los objetos construidos en el marco más amplio de esa ecología artificial, permite pensar la arquitectura como urbanismo (al tiempo que se presta a entender el urbanismo con las herramientas intelectuales de la arquitectura), y reconstruye el diálogo de esta con la ingeniería, cegado durante un tiempo por el enclaustramiento de la arquitectura en el lazareto de los signos y los símbolos: una etapa, por cierto, paradójicamente calificada de ‘pesadilla semántica’ por un notorio autor de obras icónicas, Rem Koolhaas; pero una etapa que también purgó la disciplina tanto del sometimiento dócil a las leyes de hierro de la técnica como del empeño demiúrgico en el crecimiento indefinido, recuperando el espíritu del lugar, el pulso de la memoria y la conciencia de los límites.

En la nueva centralidad del territorio, las infraestructuras tienen un papel evidentemente clave, porque son ellas las que articulan el paisaje construyendo una geografía voluntaria que enmarca los usos y encauza los movimientos. Las grandes redes de transporte de personas y mercancías —por tierra con autopistas y líneas férreas, por mar y aire con puertos y aeropuertos—, las de suministro de agua —desde los embalses hasta las depuradoras— o las de energía eléctrica, gas, telefonía o fibra óptica —con las centrales, tendidos y conductos— conforman un territorio jalonado también por vertederos de basuras, estaciones de desguace de vehículos y depósitos de residuos químicos o nucleares, amén de una red inmaterial de comunicación que extiende su cobertura de manera heterogénea. Este conjunto físico y virtual de redes y nodos canaliza flujos e intercambios, determina las concentraciones de recursos, energía e información, y define al cabo los patrones de ocupación y las pautas de densidad de los paisajes urbanos. Programadas para extensos periodos temporales, y obligadas a conjugar la necesaria continuidad con el inevitable cambio, las infraestructuras son el registro de nuestro pasado y la horma de nuestro futuro, por lo que las decisiones que se toman en este ámbito adquieren una relevancia incomparable, al condicionar tanto los modelos urbanos como los tipos arquitectónicos.

Densidad saludable

Los modelos compactos

Ensanche, Barcelona

Cuando consideramos la ciudad bajo el prisma ecológico, en el actual contexto de carestía energética y cambio climático, no hay parámetro más decisivo que la densidad. La ciudad compacta, que no es tanto la metrópolis de los rascacielos como la urbe clásica mediterránea, es el modelo de ocupación del territorio más susceptible de ser descrito como sostenible: el que requiere menor coste material y energético para construir sus infraestructuras urbanas, que al ser compartidas por muchos resultan menos gravosas; aquel cuyos edificios consumen menos energía y recursos no renovables, tanto en la construcción como en el acondicionamiento ambiental durante su vida útil, por mor del ventajoso coeficiente de forma que otorga la compacidad, al reducir la relación entre la superficie que encierra y el volumen encerrado; y aquel también cuya densidad reduce el tiempo y el coste de los desplazamientos, facilitando el contacto directo que es el signo de la vida urbana y el motor de la comunicación intelectual, artística y afectiva que hace a las ciudades impulsoras del cambio social. La ciudad dispersa, en contraste, que nació históricamente como ciudad jardín, asociada al retorno a la naturaleza, resulta ser paradójicamente menos verde que la compacta, y ello en virtud del mayor coste material y energético de sus extensas infraestructuras, sus ineficaces construcciones y sus largos desplazamientos.

Todo lo anterior no significa que la ciudad compacta pueda prescindir de recabar de su entorno —comoquiera que establezcamos los límites entre ambos— recursos no renovables y energía, ni de verter sobre él residuos y dióxido de carbono. El sueño de la autosuficiencia, que en su día alimentó tantas utopías antiurbanas, se ha escenificado hoy con proyectos de ciudades nuevas como el muy conocido de Masdar, levantada en Abu Dabi por el equipo de Norman Foster con el propósito de convertirse en un núcleo que produce su propia energía, recicla la totalidad de sus basuras y no emite dióxido de carbono a la atmósfera —evitando así tanto el consumo no renovable como la contribución al calentamiento global—, pero pasará algún tiempo antes de que se logren todos los objetivos. Mientras ese día llega, las ciudades deberán seguir exportando entropía (o importando neguentropía), y la familiar urbe compacta seguirá siendo nuestra mejor alternativa para la vida en común: una solución quizá todavía subóptima en el ámbito ecológico, pero probablemente insuperable en el terreno social y cultural, brindando espacios de intensa y azarosa relación interpersonal que hacen circular las ideas y estimulan la innovación, atrayendo el capital financiero con su dinamismo y al capital humano con sus oportunidades y su calidad de vida, circunstancias todas íntimamente entreveradas con su densidad.

Lo público en cuestión

Un paisaje de cambios

Piazza del Campo, Siena

Más allá de su extraordinario coste económico y energético, y de su incidencia negativa en la ecología del planeta, el hábitat suburbano ha tenido el efecto lateral de reducir el ámbito de lo público, limitando la extensión de los espacios colectivos característicos de la ciudad compacta. Estos son los escenarios donde se expresan coralmente los valores compartidos, pero también aquellos donde las trayectorias individuales se encuentran y se enredan, y esta doble función enriquece las ciudades con un capital social de vínculos y confianza difícil de reemplazar con una arquitectura jurídica de leyes y contratos. Tanto la creciente privatización de los espacios naturales residuales como la gestión comercial de lugares urbanos y suburbanos dedicados al ocio transforman el dominio público, y ese proceso, que afecta al conjunto del territorio fragmentándolo y extrayendo sus esquirlas del ámbito colectivo, incide todavía más sobre la ciudad, cuya condición política de ‘ciudadanía’ exige precisamente su vertebración a través de espacios compartidos, que en la urbanidad tradicional han sido siempre de naturaleza física, y que la suburbanidad contemporánea ha querido reemplazar, hasta ahora sin éxito, por espacios virtuales, sean estos los de los medios de comunicación o los de las emergentes redes sociales, cuya penetración capilar en la sociedad actual porta consigo promesas y temores.

Aunque resulta rutinario constatar que las nuevas generaciones habitan tanto en los laberintos inmateriales de la red como en los recintos físicos de su existencia biológica, lo cierto es que todos los movimientos engendrados en el vientre digital han acabado manifestándose, ganando visibilidad y adquiriendo legitimidad en el ajado espacio público de la ciudad tradicional, sean las tendencias de moda que los ojeadores buscan en las calles de Tokio y Nueva York o las mudanzas políticas que los jóvenes árabes han provocado con su presencia en las plazas de Túnez o El Cairo. Nos enfrentamos sin duda a un paisaje de cambios técnicos y sociales, pero no es seguro que estas mutaciones vayan a expresarse sólo, o prioritariamente, en ámbitos virtuales. Habitamos espacios materiales, consumimos recursos irreemplazables y degradamos energía para mantener nuestra organización social y nuestros propios organismos. En esta tesitura histórica, la revolución digital no salvará los muebles de la ciudad física, que debe abandonar el modelo de la Babel horizontal si no quiere poner en riesgo el futuro de nuestra especie en el planeta, y abrazar la alternativa de la densidad como algo que, libre de sus asociaciones negativas a la contaminación y a la congestión, puede efectivamente ofrecer una forma de habitar el mundo más responsable y sostenible: una manera de vivir juntos más eficaz en lo económico, más estimulante en lo cultural y más gratificante en lo afectivo.

Metástasis de iconos

La alta arquitectura

Museo Guggenheim, Bilbao

La disgregación física y social del mundo contemporáneo, que ha fracturado los tejidos urbanos y los vínculos comunitarios, ha engendrado la cultura ensimismada del individualismo narcisista, sustituyendo una tupida trama de referencias políticas, intelectuales y artísticas por el fulgor fugaz del espectáculo. Esta ‘sociedad del espectáculo’ que en su día teorizó Guy Debord se articula en torno a una galaxia de imágenes permanentemente renovadas, jalonando la anomia de sus paisajes con iconos memorables, que aspiran a fijarse en las retinas compitiendo entre el estrépito de las ofertas, y que a menudo apenas consiguen retener la atención antes de desvanecerse como un dibujo en la arena. El apetito siempre insatisfecho de novedades devora el torrente de las imágenes, y el remolino de la actualidad arrastra sucesos, obras o personas hacia una sima de olvido: nada parece poder rescatarse de esta amnesia colectiva. La arquitectura, por lo permanente de sus fábricas y lo prolijo de sus procesos, semejaría inmune a este imperio de lo efímero, pero a la larga tampoco ha sabido sustraerse a la ley del espectáculo, y desde los primeros dibujos hasta las obras acabadas sus imágenes han suministrado combustible simbólico para la comunicación publicitaria de los gobiernos o las empresas, ofreciendo a numerosas ciudades iconos identitarios que generan ingresos turísticos y orgullo colectivo.

Como la alta costura o la alta competición, la que podríamos llamar ‘alta arquitectura’ ha producido en las últimas décadas iconos mediáticos que tienen, desde luego, antecedentes históricos —no hace falta remontarnos a las siete maravillas del mundo antiguo para establecer una cadena que tiene en el Guggenheim neoyorquino, la Ópera de Sidney o el Centro Pompidou eslabones inevitables—, pero que nunca habían proliferado de manera tan incontenible, convirtiéndose en referentes para cada pequeña localidad o modesta institución que desea incrementar su visibilidad aupándose al carrusel del espectáculo. Sin embargo, la multiplicación de los iconos devalúa su contenido simbólico y aun publicitario, perdiendo valor como una moneda acuñada en exceso, y disminuyendo su impacto como un grito emitido entre un guirigay de muchos. Así, incluso objetos de belleza singular se extravían en el laberinto cacofónico formado por una multitud de obras en pugna por lograr la atención del espectador, y esa auténtica metástasis de iconos acaba percibiéndose como una dolencia que aflige al cuerpo físico de las ciudades y al cuerpo doctrinal de la arquitectura, inerme ante una invasión de organismos extraños que desafían su condición normativa, y que si pueden ser metabolizados como sucesos excepcionales, devienen tóxicos al multiplicarse sin freno.

Más fatiga visual

Lo táctil al rescate

Capilla del Hermano Klaus Peter, Alemania

Abrumada por la sobreabundancia de imágenes, la arquitectura pone en cuestión el protagonismo de lo visual, que alguna vez he descrito como la dictadura del ojo. El pensamiento visual ha estado siempre muy presente en el trabajo de los arquitectos, que interpretan el mundo, se apropian de los lugares y conciben sus obras a través de la mirada. De hecho, incluso metáforas extraídas de otros ámbitos, como el muy repetido aforismo de Schopenhauer según el cual la arquitectura sería ‘música congelada’, remite al fin y al cabo a una condición rítmica que en los edificios no se advierte con el oído sino con el ojo. Ese dominio del ojo, sin embargo, se ha censurado a menudo, y no ya porque se trate de un arte tridimensional —para la percepción del cual sería suficiente con el ojo en movimiento del observador o la cámara, como en la célebre promenade architecturale corbuseriana—, sino porque nos referimos a un arte habitable, y su íntima relación con el cuerpo humano se empobrece si la reducimos a lo exclusivamente visual. En nuestros días, a esa crítica fenomenológica se une la fatiga visual creada por la inundación oceánica de imágenes fugaces, y ambas circunstancias conspiran para promover una ampliación sensorial que desborde en la arquitectura el monopolio del ojo.

Son muchas las corrientes intelectuales y artísticas que confluyen en esta reconsideración, pero probablemente las más significativas de ellas provienen de Heidegger y su escepticismo ante la modernidad, que como es sabido se infiltró capilarmente en el discurso arquitectónico a través de Norberg-Schulz, y llega hasta hoy en los textos históricos y críticos de Kenneth Frampton, donde la recuperación de lo tectónico y lo táctil es una estrategia de resistencia frente a la homotopía moderna y la invasión fantasmática de las imágenes, que se asocian a la lógica corporativa del capitalismo tardío y a la seducción del espectáculo en la cultura de los medios. Esta revisión fenomenológica, cuyo elemento más definitorio es el tránsito del espacio indefinido al lugar singular, y por tanto de la cantidad a la cualidad, se resume en la defensa del genius loci frente al Zeitgeist, o del espíritu del lugar frente al espíritu de la época, pero posee también una dimensión antropológica que valora la materialidad arcaica y su expresión estructural tanto como la percepción multisensorial, y muy específicamente táctil, por más que a menudo esta condición se exprese visualmente en texturas que evocan el roce de la mano, materiales que manifiestan la huella de la pisada o colores que se asocian a sensaciones térmicas: una hibridación del pensamiento visual con esa percepción ampliada.

Una estética térmica

Artes atmosféricas

Instalación en la Tate Modern, Londres

Tanto la caducidad visual como las contemporáneas urgencias climáticas y energéticas han promovido un movimiento de refundación estética que persigue situar el conjunto de las artes frente a los dilemas del mundo, y a la vez impulsar en ellas la voluntad de expresar la condición de nuestro tiempo. Esta estética, que Bruno Latour ha calificado de atmosférica, aspira a reconciliar las humanidades y las ciencias entreverando esas dos culturas para reunir los valores sociales con los hechos naturales, y propone una nueva concepción de la política que otorgue un lugar central a elementos como el territorio, las infraestructuras o el paisaje donde sociedad y naturaleza se encuentran. El arte atmosférico, con su delicada atención al control climático, a lo táctil y a lo térmico, entra en resonancia en la arquitectura con una extensa tradición crítica que ha explorado la fisiología de los edificios con preferencia a las habituales consideraciones anatómicas: una tradición en la que el aire o el agua tienen tanta importancia como la piedra, el vidrio o el acero.

Esta arquitectura gaseosa o líquida no excluye, como es lógico, la solidez material de los edificios, pero desplaza el énfasis hacia las instalaciones y la climatización, soportes del confort térmico y fundamentos también de la sostenibilidad energética, y por lo tanto bases físicas tanto de una estética termodinámica como de una ética ecosistémica. Reyner Banham debe mencionarse en este apartado, porque The Architecture of the Well-Tempered Environment fue pionero en una reflexión ambiental que se multiplicaría durante las crisis del petróleo de los años setenta, para caer en el olvido durante las décadas de energía barata y regresar al primer plano del debate en nuestros años de crisis energética y climática. Haciendo de necesidad virtud, la arquitectura atmosférica procura un uso responsable de los recursos escasos, y al tiempo recobra el placer táctil de las fluctuaciones térmicas, la humedad ambiente o el movimiento del aire, abandonando la costosa y narcótica homogeneidad moderna para recuperar procedimientos de la construcción tradicional que, con menor complejidad técnica e inferior consumo energético, mantienen el confort sin dejar de suministrar estímulos sensoriales a cuerpos que habían olvidado el gozo del sol o la brisa en la piel, prefiriendo una penumbra tibia al brillo cegador de la razón mecánica.

Menos pero mejor

La nueva sobriedad

Transformación de una torre residencial, Parist

Como todas las crisis, la que ahora atravesamos porta semillas de cambio. Extraviadas en ocasiones bajo el forraje de la información catastrófica, y ocultas siempre por el sufrimiento y la ansiedad que genera la dislocación de las expectativas y los hábitos, esas simientes encapsulan un futuro posible, gestado en las tribulaciones del presente, pero acaso más deseable en el terreno de la moral colectiva y la felicidad individual. Ese futuro responsable y austero, que quizá ni siquiera elijamos porque nos venga impuesto por las circunstancias —o por la conciencia de los límites del crecimiento en un planeta finito, que viene a ser la misma cosa—, no tiene necesariamente la forma de un desierto ascético y penitencial. La renuncia a lo superfluo en la arquitectura y en la vida puede ser, por el contrario, una fuente de belleza y de placer: más allá de una lógica económica y termodinámica —si es que, después de Georgescu-Roegen, todavía podemos separar esas disciplinas—, la depuración de las demandas y los deseos es una gimnasia estética y ética que produce tantos frutos saludables en el ámbito físico como en el inmaterial. No otro es el motivo por el cual nos fascinan las arquitecturas anónimas hijas de la necesidad, o las artes primeras donde materia y asombro cristalizan en formas esenciales.

La generación más joven, inserta en un paisaje a la vez lacónico y hedonista, necesita pocas llamadas a una sobriedad que experimentan en sus vidas. Para ellos, hacer más con menos no es un propósito sino una experiencia, y una divisa inscrita casi en su código genético. Tanto su interés en la cooperación, trabajando en entornos marcados por la escasez, como la naturalidad con que asumen las limitaciones exigidas por la sostenibilidad, dibujan un panorama de adaptación a las demandas de la crisis muy distinto al de sus mayores, sumidos en el invierno de su descontento e incapaces de vislumbrar oportunidades en un tiempo que perciben escombrado por las ruinas de sus esperanzas y proyectos. Una etapa de mudanza conlleva, mal que nos pese, fracturas sociales y dolor individual, pero puede engendrar una ciudad mejor, una arquitectura más depurada y unas artes más pertinentes. Hacer menos pero mejor puede ser una consigna deseable para las administraciones con problemas presupuestarios o para las empresas en cura de adelgazamiento, pero también es una máxima aprovechable en los itinerarios de los creadores o en nuestras vidas personales. No hace falta recordar el menos es más miesiano para subrayar las virtudes del despojamiento; sin embargo, conviene tenerlo presente cuando la austeridad se nos dibuja sólo con los perfiles de la privación: las tormentas limpian el aire, y con las expectativas arruinadas desaparecen también los miasmas que hacen casi irrespirable la atmósfera viciada de nuestro tiempo.

Ordinario y mortal

Las huellas de la vida

Herzog & de Meuron’s CaixaForum, Madrid

La aceptación dócil o insumisa de los límites del planeta podría ser un ejercicio intelectual que nos prepare para otra aceptación más difícil y dolorosa, la de los límites temporales de nuestra propia vida y la caducidad de nuestras obras materiales. Describimos la arquitectura como un arte tridimensional y en realidad deberíamos situarlo en un espacio de cuatro dimensiones, porque el tiempo resulta al final tan importante como los tres ejes de coordenadas que sitúan las obras en el mundo y regulan el equilibrio en nuestro oído interno. El tiempo, esa cuarta dimensión que, como decía Goya, ‘también pinta’, ‘también construye’ dotando a los edificios de la pátina de la edad, y al cabo desmoronando sus fábricas como desbarata nuestro organismo, en un proceso que podemos hacer más lento con el mantenimiento y la reparación constante de las obras y de los cuerpos, pero que no sabemos detener sino congelando personas o proyectos en urnas exánimes. Reconocer nuestra mortalidad, por abisal que parezca la desaparición de la conciencia individual, es con todo más fácil que reconocer la mortalidad de nuestras obras, y por tanto la de la propia arquitectura, porque nos asimos a la convicción de que dejamos huellas en el mundo, inscribiendo nuestro itinerario vital en la memoria del planeta. Pero el globo es una esfera amnésica, donde la entropía impone su ley testaruda, arruinando la construcción, descomponiendo la materia y borrando las trazas, que en un parpadeo del tiempo geológico se habrán desvanecido como un rastro de humo.

Por mucho que algunos escuchen aquí los ecos barrocos de Valdés Leal y su Finis gloriae mundi, esta reflexión querría por el contrario extraer de la fragilidad de la vida un motivo para participar en su breve trayecto con mayor intensidad. En un abrir y cerrar de ojos, in ictu oculi, desaparecemos nosotros, nuestras obras y nuestras huellas; pero en ese efímero pestañeo caben el esfuerzo y la desidia, el afecto y la indiferencia, la decencia y la indignidad. El carpe diem horaciano nos instó no tanto a disfrutar de los días como a cosecharlos, y esa emboscada parábola de los talentos es, pienso, pertinente aún para las sociedades y para los individuos, escindidos entre la Escila antrópica y la Caribdis entrópica, entre un mundo modelado enteramente por el hombre y un tiempo que implacablemente desbarata vidas y obras. Nuestros trabajos y nuestros días no tienen otro fundamento que nuestra mortalidad, y sin embargo debemos obrar como si esa extinción segura no formase parte de nuestro horizonte vital. El teólogo Dietrich Bonhoeffer enseñó a nuestra generación a vivir en el mundo etsi Deus non daretur, como si Dios no existiese, y quizá hoy debiéramos reescribir su máxima afirmando la necesidad de vivir como si la muerte no existiese o, mejor aún, con permiso de Clausius, como si la entropía no existiese, etsi entropia non daretur.