Niebla en el desierto

Una reunión en Kuwait presenta un balance anual donde, además de eventos y catástrofes, se comenta la naturaleza superficial de la arquitectura última.

No se espera niebla en el desierto. Sin embargo, a los críticos occidentales y del mundo islámico convocados en Kuwait por la Fundación Aga Khan nos recibe una bruma más densa que el mítico ‘puré de guisantes’ británico, un fenómeno meteorológico tan inusual que merece la portada de Arab Times, diario en lengua inglesa del emirato, con una imagen del icono arquitectónico de la ciudad —las Kuwait Towers, unos depósitos de agua que sirven también de mirador y restaurante, construidas en 1976 por una empresa sueca— desdibujado por la niebla. Cenando en una de las torres con Paula Al Sabah, esposa de un hijo del emir y educada exquisitamente en Estados Unidos como todos los miembros de la élite tribal que gobierna el país, se me ocurre que esta nube en cuyo interior conversamos es una buena metáfora de la ceguera algodonosa y mullida de los privilegiados del mundo, degustando postres traídos esa mañana de una repostería parisina mientras flotamos a muchos metros sobre las dunas que ocultan un lago de petróleo, en cuya oscuridad viscosa se asienta la prosperidad del Golfo, pero también la nuestra.

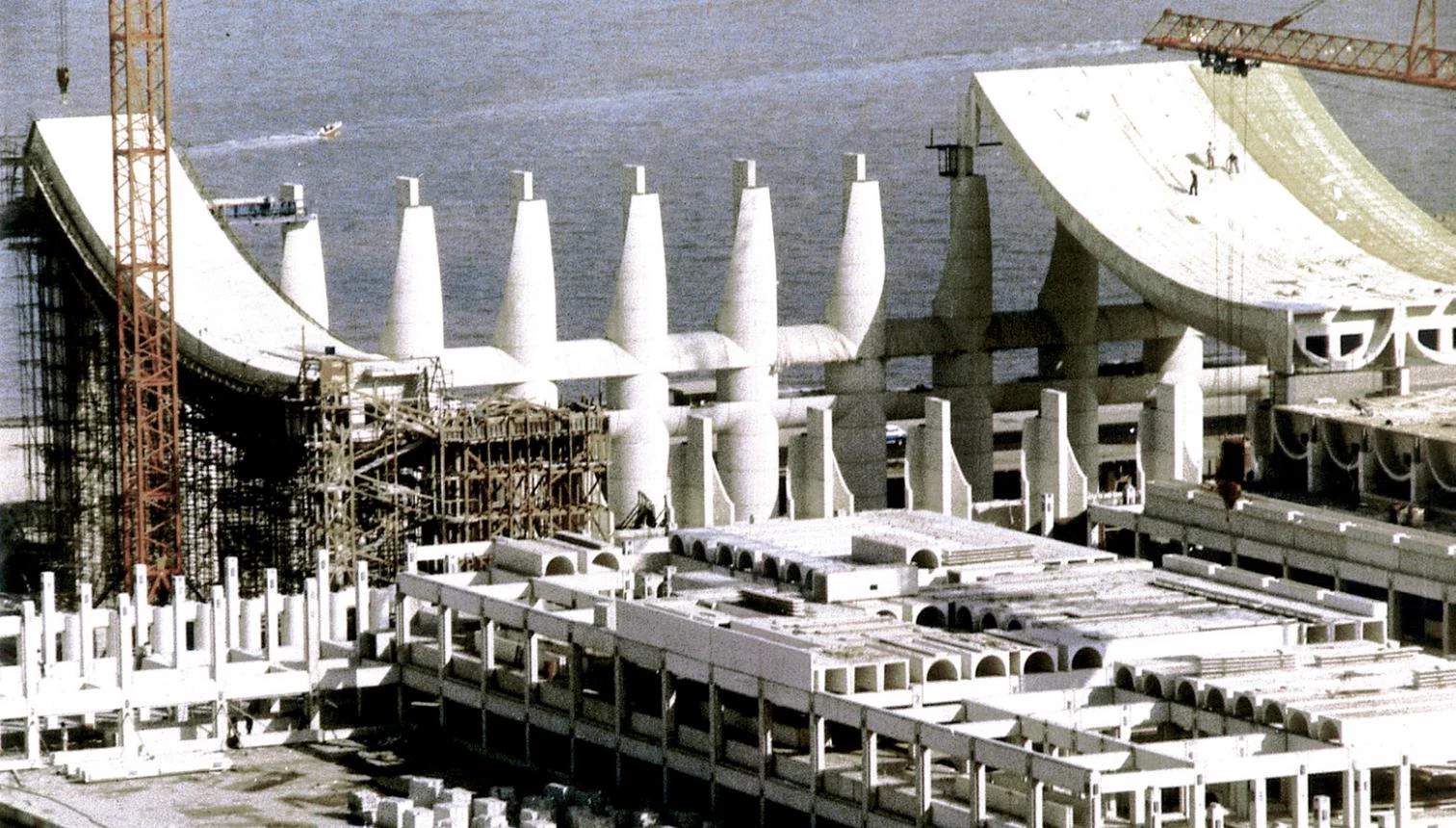

El parlamento de Kuwait, una obra de Utzon dañada por la invasión de Irak, durante su construcción.

Los kuwaitíes siguen las noticias del juicio de Sadam con indiferencia, desaparecidas ya casi todas las huellas de la invasión de 1990 que provocó la primera Guerra del Golfo —con insospechadas consecuencias arquitectónicas en España, como la paralización provisional en Madrid de las torres de la Kuwait Investment Office (KIO) tras el desvalijamiento del grupo por Javier de la Rosa y Fahad Al Sabah; o la celebración de la victoria sobre Irak con el lírico pabellón de Kuwait en la Expo de Sevilla, diseñado por Santiago Calatrava como un arco triunfal de palmas en movimiento—, y cuesta recordar que el equilibrio geopolítico del planeta se apoya aún en esta charnela frágil donde se cruzan las reservas energéticas con el conflicto de civilizaciones. Este diciembre prenavideño, los aviones de pasajeros sobrevuelan sin temor el convulso Irak pre-electoral, y en Kuwait preocupan más los atascos en las autopistas que los arcos de detección de metales en las puertas de los hoteles o la supervisión rutinaria de los bajos de los vehículos en busca de explosivos. El parlamento diseñado por Utzon, con sus grandes lonas de hormigón colgando del pórtico escultórico, ha sido enteramente restaurado de los daños de la ocupación, y continúa siendo el edificio más hermoso del país, mientras nuevos rascacielos de estilo corporativo brotan por doquier, junto a centros comerciales de aire californiano y lujo difícilmente comparable: si nos guiamos por la feria inmobiliaria que complementa el congreso de la sociedad de ingenieros local, resulta inevitable pensar que Kuwait se prepara para ser un segundo Dubai, el emirato del Golfo al que hoy solamente Shangai supera en número de grúas.

Las Kuwait Towers (unos depósitos de agua que son también mirador y restaurante, construidas por una empresa sueca y que se han convertido en el símbolo del emirato), durante un insólito día de niebla en el Golfo.

Contemplados desde este Golfo Pérsico o Arábigo de cuya suerte tanto depende la nuestra propia, los acontecimientos arquitectónicos del año se diluyen en la niebla azul de la distancia y el azar indiferente. Las ciudades del año fueron Aichi, donde se celebró una Exposición Universal de perfume sostenible, que acogió el elogiado pabellón español, una obra cerámica y cromática de Alejandro Zaera y Farshid Moussavi; Estambul, sede del congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, que concedió su medalla trienal al japonés Tadao Ando; y Londres, elegida como organizadora de los Juegos Olímpicos de 2012 —frente a París, Madrid, Nueva York y Moscú— el día antes de ser objeto de una cadena de atentados terroristas. Pero en un año que se inició bajo los efectos trágicos de un tsunami que se cobró un cuarto de millón de víctimas, quizá la nómina de ciudades deba incrementarse con Nueva Orleans, dramáticamente devastada por el huracán Katrina; París, escenario de los peores disturbios urbanos de la última década; Barcelona, donde el hundimiento del barrio del Carmelo puso de relieve la corrupción urbanística; y Madrid, que vio arder el rascacielos Windsor, adquiriendo conciencia de la vulnerabilidad de la ciudad vertical: una relación de desastres a la que pronto habrá de incorporarse Tokio, hasta ahora sede privilegiada de las arquitecturas de la moda —como la de Toyo Ito para Tod’s o SANAA para Dior— pero que hoy es epicentro de un escándalo político y técnico que amenaza con abortar la recuperación económica de Japón, tras conocerse el falseamiento por el arquitecto Hidetsugu Aneha de los cálculos sísmicos en más de medio centenar de edificios, que deberán ser demolidos, aflorando un problema que según los expertos puede llegar a afectar a decenas de miles de construcciones en el país, al haberse detectado la sistemática complicidad de arquitectos, constructores e inspectores —éstos últimos a menudo agrupados en empresas privadas tras liberalizarse el sector— para reducir los costes de las obras.

Los desastres naturales marcaron un año que se inició con el duelo por las víctimas del tsunami del Índico y que tuvo su peor episodio en la devastación de Nueva Orleans por el huracán Katrina.

Este fue por cierto uno de los asuntos que se comentó en la reunión de Kuwait, y ello porque afecta a ese factor esencial de la seguridad y la vida sin el cual es obsceno prodigarse en consideraciones estéticas, acaso razonablemente constreñidas al lazareto de los suplementos de cultura de los diarios, donde su página soltera se diluye en las jugosas polémicas de la sección local, las exóticas propuestas de las páginas de viajes y el estilismo sofisticado de los dominicales, por no hablar de los caudalosos suplementos de propiedades. A fin de cuentas, es razonable pensar que las mutaciones urbanísticas de la propia ciudad, los destinos arquitectónicos de las vacaciones o la decoración doméstica —y no digamos ya la compra de viviendas, contrato iniciático que marca el tránsito de la libertad juvenil a la servidumbre hipotecaria de la madurez— interesen más vivamente que las lucubraciones a menudo lúbricas sobre el cuerpo físico de la arquitectura y sus sombras fugaces en la conciencia distraída, actividad de sujetos ociosos como los críticos reunidos en las brumas inesperadas del Golfo.

Para disciplinar a esta tribu indócil, y con el ánimo de orientar al lector, ensayo para terminar una escueta adaptación de la doctrina transatlántica en materia de obscenidad, que extraigo de las útiles instrucciones que ofrece una organización de Virginia, Padres Contra los Malos Libros en las Escuelas, autores de un índice de obras «inapropiadas, obscenas o vulgares», donde figuran las de Umberto Eco, Margaret Atwood o Gabriel García Márquez. La medición de la maldad de los textos —según The Times Literary Supplement— se efectúa con una escala de cuatro registros referidos al contenido sexual, desde B (básico), pasando por G (gráfico), VG (muy gráfico) y hasta EG (extremadamente gráfico), para los que se ofrecen ejemplos: B (grandes pechos); G (grandes pechos voluptuosos y oscilantes); VG (grandes pechos voluptuosos y oscilantes, con los pezones duros); EG (grandes pechos voluptuosos y oscilantes, con los pezones duros, cubiertos de brillante sudor y marcas de mordiscos). Una equivalente escala arquitectónica, para prevenir de la pornografía crítica, podría quizá ser: B (grandes volúmenes); G (grandes volúmenes ondulantes y agitados); VG (grandes volúmenes ondulantes y agitados, forrados de titanio); EG (grandes volúmenes ondulantes y agitados, forrados de titanio, de brillo húmedo y texturas temblorosas). Acaso este baremo sirva de guía para la crítica arquitectónica, extraviada en una niebla de sensualidad ensimismada mientras el pulso sombrío del mundo late bajo la arena.