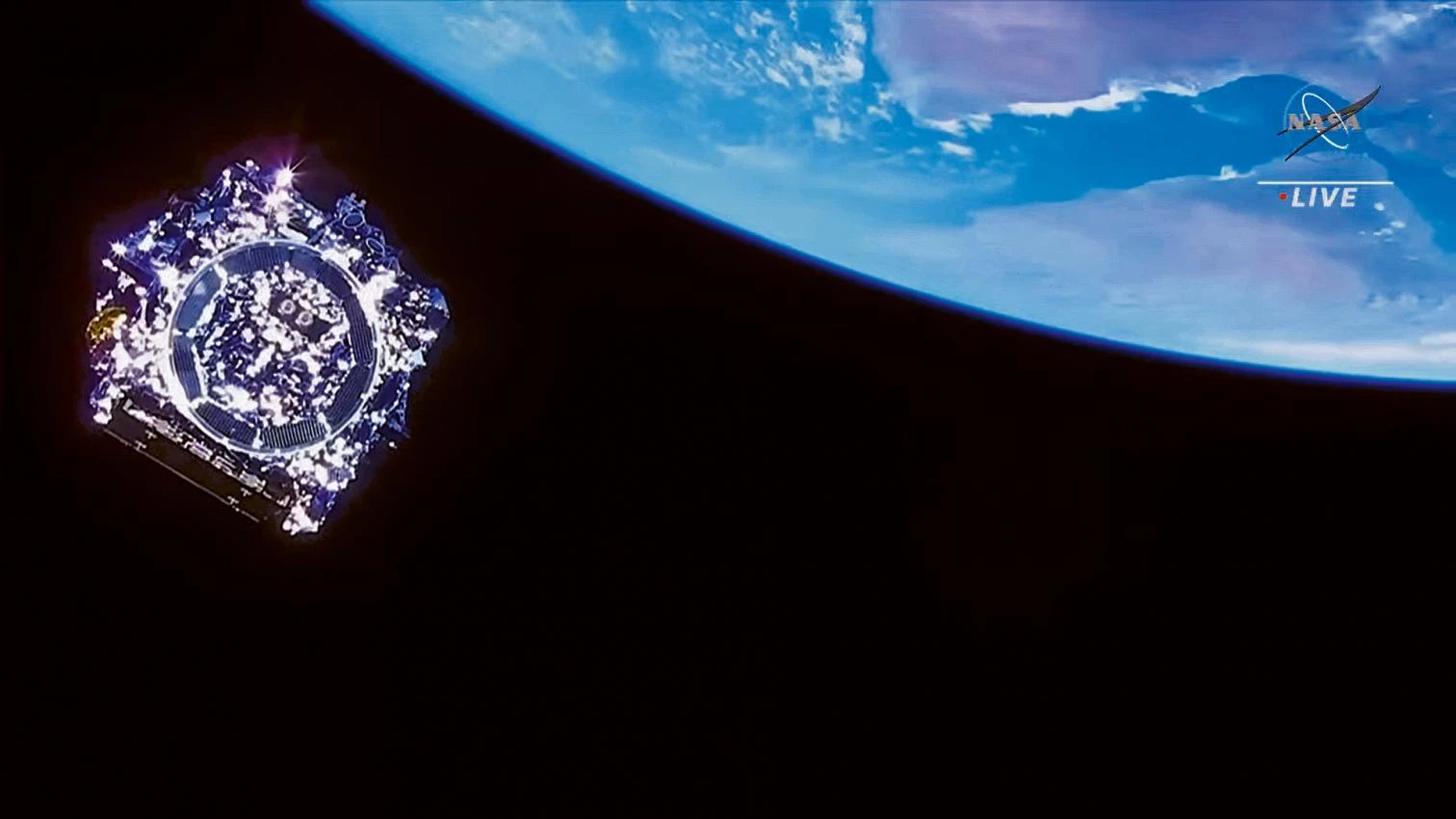

Lanzamiento del telescopio espacial James Webb

Si el gran regalo de Navidad en 2020 fueron las vacunas, un año más tarde la ciencia nos ha obsequiado con un viaje al origen del universo. El 25 de diciembre de 2021 despegó en la Guayana Francesa un Ariane 5 con el telescopio James Webb a bordo, iniciando un trayecto que le llevará a 3,5 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde procurará observar las galaxias más antiguas recibiendo la luz que emitieron hace más de 13.000 millones de años. El observatorio espacial, una empresa conjunta de Estados Unidos, Europa y Canadá prevista para 2007 con un coste de 1.000 millones de dólares, se lanza con retraso y un coste diez veces superior, pero la complejidad técnica del despliegue automático del parasol y los espejos que forman el telescopio —que estará situado finalmente en un lugar tan remoto que no puede ser reparado por astronautas, como ocurrió en el caso de su predecesor, el más limitado Hubble— explica las demoras y sobrecostes de este proyecto visionario, que explorará inicialmente la atmósfera de los exoplanetas y confía en enriquecer nuestro conocimiento del cosmos captando después la primera luz del universo.

Cuando la carrera espacial parecía tener como protagonistas a empresas privadas como la Virgin Galactic de Richard Branson (que hace ya una década inauguró en Nuevo México el Spaceport America diseñado por Norman Foster), la Blue Origin de Jeff Bezos y, sobre todo, la SpaceX de Elon Musk —que es hoy colaborador de la NASA con sus cohetes Starship y Falcon 9 o programas como Artemisa para crear una base lunar—, es estimulante ver a grandes agencias estatales promocionando aventuras científicas que van más allá de los satélites de comunicaciones, el turismo espacial o la minería de asteroides. El retorno a la Luna o las misiones a Marte —por ahora no tripuladas, con los hitos sucesivos de los rover Curiosity desde 2012 y Perseverance desde 2020, pero que ya han alentado varios proyectos arquitectónicos de habitáculos— se vinculan tanto a la investigación pura como a la explotación comercial de recursos, y quizá solo las misiones a Venus que se anuncian para la próxima década —DAVINCI+ y VERITAS de la NASA, y EnVision de la ESA— comparten con el James Webb su carácter esencialmente científico.

Desde luego, la competencia en el espacio exterior de agencias públicas y empresas obliga a una gobernanza jurídica y administrativa del cosmos por ahora ausente. Acaso como en el Ártico o la Antártida, las reclamaciones territoriales y las bases científicas se enredan en una madeja que hace inseparables la geopolítica del poder y la búsqueda del conocimiento. Ya la mera ordenación y limpieza de las órbitas terrestres —con 34.000 objetos de más de diez centímetros y casi un millón de más de un centímetro— se antoja un empeño colosal, habida cuenta de los varios miles de satélites que las empresas pondrán en órbita en los próximos ejercicios y la acritud de los reproches que Estados Unidos y China cruzan con ocasión de cada incidente en el espacio, sea la caída sin control de restos de naves chinas o el riesgo de colisión de los satélites Starlink de SpaceX con la Estación Espacial Tiangong. Mientras pensamos cómo retirar la basura espacial y regular los 100.000 satélites que habrá en órbita al final de esta década, el James Webb nos animará a seguir mirando arriba con admiración y con asombro hacia la profundidad del tiempo.

El James Webb se separa del cohete Ariane 5