Las cenizas del genio

En Inglaterra no hay ningún Escorial. No existe nada de semejante austeridad y rigor. La abrumadora invasión de lo verde —todas esas praderas y todos esos árboles— difícilmente puede ser compatible con un despliegue de inexorable grandeza; y quizás es precisamente esta la razón por la cual el desaparecido James Stirling (cuya búsqueda de la grandeza no era, con todo, excesiva) consiguió tan pocos encargos en su país de residencia.

Bernard Berenson manifestó en alguna parte que el arte ingles ha tenido siempre cierta tendencia hacia lo bonito; y aunque este característico recato —Salisbury frente a Orvieto— puede constituir a menudo una virtud, y son muchos los que la han considerado como tal, para otros (¿acaso esos amantes innatos de las ideas pero aborrecedores innatos de los tópicos de los que habla Matthew Arnold?) sin duda acaba siempre por parecer un agobiante reducto. No quieren saber nada de ello, o solo poco más del mínimo imprescindible; y es sin duda eso que Arnold denomino el ‘remanente’ de la cultura inglesa lo que, en un contexto diferente y más amplio, puede servir de explicación parcial tanto de la Declaración de Independencia norteamericana como de la existencia del antiguo Imperio Británico. La verdad es que no resulta difícil escuchar ese clamor de evasión expresado tanto por los imperialistas como por los colonialistas: ≪No me encerréis entre esos setos interminables; ≫ —es lo que se les oye decir— ≪si no puede ser Italia, dadme al menos los vastos espacios abiertos de lo desconocido. ≫

Por otra parte, ¿qué hay de la Albion perfide? ¿Acertaron los franceses? ¿O se equivocaron? Se equivocaron, pienso yo, en lo que respecta a la política, un campo en el que —a pesar de sus numerosos errores de criterio—, los ingleses pocas veces han dado muestras de malevolencia y nunca han poseído esa capacidad para la ocultación que hace plausibles las teorías conspirativas. Pero, ¿y la arquitectura inglesa? Tal vez si se hubieran dignado a prestarle atención, los franceses habrían podido descubrir algo sumamente provechoso. Porque, en lo que se refiere a la arquitectura, los ingleses —que a menudo se creen tan preocupados por el ‘juego limpio’— parecen haber sido, casi congénitamente, incapaces de aprehender las reglas de ningún juego que se haya podido imaginar nunca.

Sí, sí. Una y otra vez parecen haber mostrado su disposición a cambiar todas y cada una de las reglas mucho antes de que el juego, cualquiera que sea, este completo. ≪No seamos inoportunamente cerebrales≫, declara la versión alternativa de la voix d ’Anglaterre; y será bueno escucharla. ≪Somos empíricos razonables, .no es cierto? Y si comenzamos nuestra partida como si estuviéramos jugando al futbol y la continuamos como si estuviéramos jugando al ajedrez, ¿debería haber motivos serios para la consternación? ¿Acaso no somos cautivadores y no se puede tener la seguridad de que los resultados de nuestros esfuerzos serán seductores y encantadores? ≫

Pero sin lugar a dudas, en arquitectura al menos, esta despreocupación casi sublime por cualquier rastro de coherencia intelectual —y eso es Londres— ha sido le vrai Albion perfide, aunque los franceses no hayan sido capaces de distinguirla.

El caso es que Jim fue concebido en Nueva York, nacido en Glasgow (dos años antes de lo que estaba dispuesto a reconocer), se educó en Liverpool y no llego a Londres hasta casi los veintiséis anos. Además, en sus primeros años de formación, aparte de devoto de Le Corbusier, era militarista y chovinista, primitivamente ‘británico’ (con un físico escuálido y un enorme mostacho por entonces), escéptico, corrosivo y nunca completamente a gusto con las presunciones más ‘inglesas’ de Londres. En suma, era casi el héroe provinciano que llega a la gran ciudad sacado de una novela de Stendhal o Balzac: una circunstancia que solo puede ser francesa o inglesa, pues en definitiva se trata de los dos únicos países donde una ciudad predomina por encima de todo.

Pero, ¿aborrecía Jim Londres? La verdad es que no lo creo, aunque he tratado de apuntar numerosas razones para abonar esa hipótesis. Mas bien, lo único que puedo sugerir es que mi amigo, tan lleno de talento (¿más talento que capacidad en aquellos primeros tiempos?), estaba muy lejos de ser consciente de las dificultades intrínsecas que, en Inglaterra, le esperaban a alguien de su particular temperamento; dificultades debidas a un consenso socioestético que llego a detestar posteriormente.

Sin embargo, de todo eso hace ya mucho tiempo; y, en pocas palabras, ¿qué más se puede decir?

¿Qué Stirling, un torrente de originalidad, abrió una brecha en las practicas habitualmente locuaces de la arquitectura inglesa? ¿Que se cuenta entre los pocos que lo han hecho? ¿Que estos podrían ser: Vanbrugh, Hawksmoor, el gélidamente escocés Robert Adam (la cumbre de la Ilustración de Edimburgo), posiblemente George Dance, desde luego John Soane y, después de él, el exigente y afrancesado Cockerell y el tipo duro del revival gótico, Butterfield?

De lo que no cabe duda, desde luego, es de que Jim pertenece a este batallón, cuyos miembros, sin excepción, deben haber considerado a Christopher Wren —tradicionalmente aceptado como el arquitecto ingles por excelencia, pero algo difícil de tragar— el colmo de las inconsistencias inglesas. ≪ ¿No es desolador? ≫ —decía Jim de la catedral de San Pablo— ≪una cúpula muy grande; pero por debajo, tanto dentro como fuera, .no parece como si todo lo demás fuese obra de un pastelero empeñado en usar hasta el último resto de masa? ≫

Era en julio de 1959 y acabábamos de regresar de un breve viaje a Paris, donde,* en rápida sucesión, habíamos visto la Maison de Verre de Pierre Chareau y las Maisons Jaoul de Le Corbusier, y durante el cual la habitual austeridad de Jim se había visto exacerbada por un examen de la iglesia de Val-de-Grace que, de regreso a Londres, había conducido a la inevitable comparación de la concepción globalmente unitaria de François Mansart con la curiosa acumulación aditiva de incongruencias por parte de Wren. Y esto es para insistir en Jim como un entendido en arquitectura.

Sabía de donde provenía hasta el último detalle de San Pablo: para el frente occidental, una combinación de la fachada este del Louvre y de Sant’Agnese en la Piazza Navona; el semicírculo de Santa Maria della Pace, de Pietro da Cortona, para los transeptos; y para las zonas menos eminentes, la fachada del Palazzo Thiene de Vicenza y, a modo de cita informal, una ventana en falsa perspectiva del Palazzo Barberini. Y, sin embargo, él era propenso a ese gusto popular que alaba este muestrario extrañamente incompatible y sumamente literal. No, no, Wren nunca. Solo Hawksmoor por siempre jamás.

Creo que, con la edad, el distanciamiento de Jim de lo que parecen propensiones endémicas de la arquitectura inglesa, sobre todo esa tendencia a articular y multiplicar las partes, fue haciéndose cada vez más profundo; y sin duda es a esto a lo que puede atribuirse su creciente celebridad en sociedades foráneas —Alemania, los Estados Unidos, Italia—, donde los ‘estándares’ de lo ingles son considerados, posiblemente, menos una norma que una aberración. Si a esto se añade cierta angustia relativa a lo que veía como el deterioro inglés, pueden explicarse más que de sobra las cada vez más frecuentes incursiones de Jim en las salas de subastas. Compraba lo que admiraba sinceramente, y lo hacía de un modo obsesivo; pero, ¿no sería esta fiebre de adquisiciones, al menos en parte, una compensación por todos los edificios que, en el Reino Unido, nunca llegaron a encargarle?

Como coleccionista tenía la misma actitud que como arquitecto. Era adicto a casi todo lo reluciente y brillante, lo bien hecho y lo clásicamente grande. A escala de objeto, esto podía significar René Lalique, Louis Comfort Tiffany, la porcelana posnapoleónica de Paris, lo mejor de la plata inglesa y los candelabros de Thomire. Pero, en su conjunto, el panorama era bastante majestuoso; y luego, junto a esto, estaba su pasión añadida por lo más monumental y lo más pesado del mobiliario Imperio y Regencia —Georges Jacob, Thomas Hope, George Bullock, George Smith—, y fue esta brillante amalgama la que llego a constituir su museo y su teatro personales.

Con la componente masiva, principalmente Imperio, y con las muchas sugerencias locales Art Nouveau, podría entenderse que este particular escenario domestico llego a convertirse en un acto de justificación, en una apologia pro vita sua, en un sustituto privado del gran espectáculo público que, en Inglaterra, nunca llegaría a producirse.

¿Y qué hay de los últimos edificios de Stirling?

No he visto el Wissenschaftszentrum de Berlín, aunque admiro profundamente su planta, tan lograda y llena de sugerencias; y luego están los tres edificios norteamericanos.

En Harvard, el edificio Sackler ha supuesto un fantástico puente entre el Fogg Museum y el Gund Hall; con su fachada representativa —una presencia vertical, y anchas bandas detrás— que forma un soporte horizontal para la excéntrica fenestración, apenas ha recibido las alabanzas que merece.

En Rice, en ese entorno casi bizantino, las ampliaciones del edificio de arquitectura son tan discretas que no resulta fácil descubrirlas.

En Cornell, el Centro de Arte Dramático, el mejor edificio reciente del campus, debería —quizá— ser todavía algo mejor de lo que es. Un precioso teatro en forma de herradura, basado en el de Cuvilliés en la Residenz de Múnich; un delicioso peristilo que no debe poco a Leon Krier; un magnifico emplazamiento; una vista potencialmente espectacular, que, sin embargo, queda fatalmente obstaculizada por unos cuantos arboles sin importancia, aunque sacrosantos. ¡Los condenados arboles! Pero, como no sea envenenándolos (¿durante las horas de oscuridad?), no hay nada que hacer.

Y luego, ¡las tierras germánicas!

¿Qué encontró Jim en Alemania y que encontró Alemania en él? No tengo más remedio que confesar que no lo sé. Pero, al parecer, con sus clientes alemanes pudo ser completamente el mismo. Se diría que aceptaban su generosidad física e intelectual, su magnanimidad triunfal, de una forma que los ingleses, con sus inhibiciones, a duras penas podían entender.

Pero, de todas formas, ¿por qué era tan maravilloso el estado de Baden-Württemberg? ¿Y cómo aceptaron tantos políticos que su incredulidad quedara en suspenso?

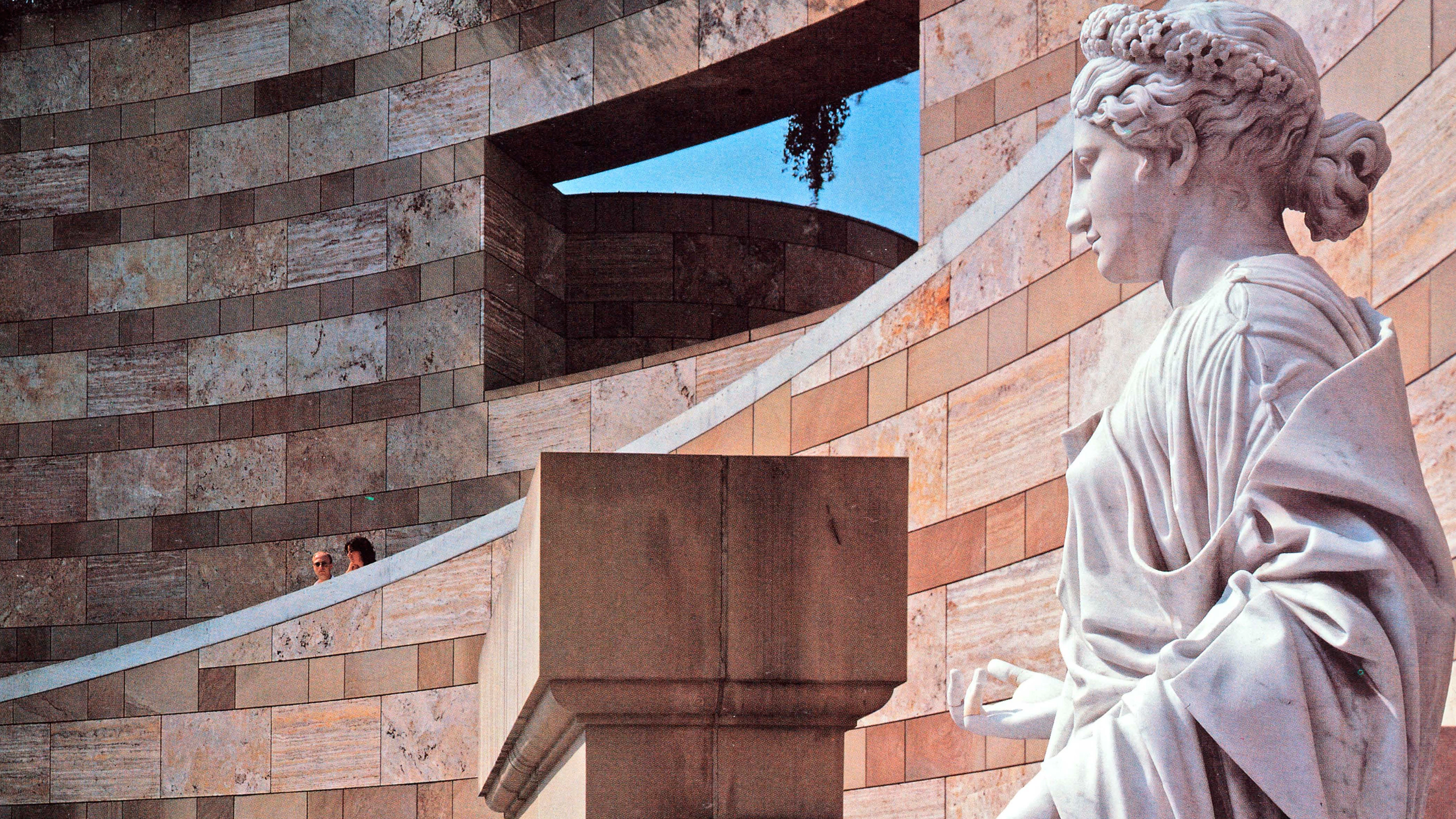

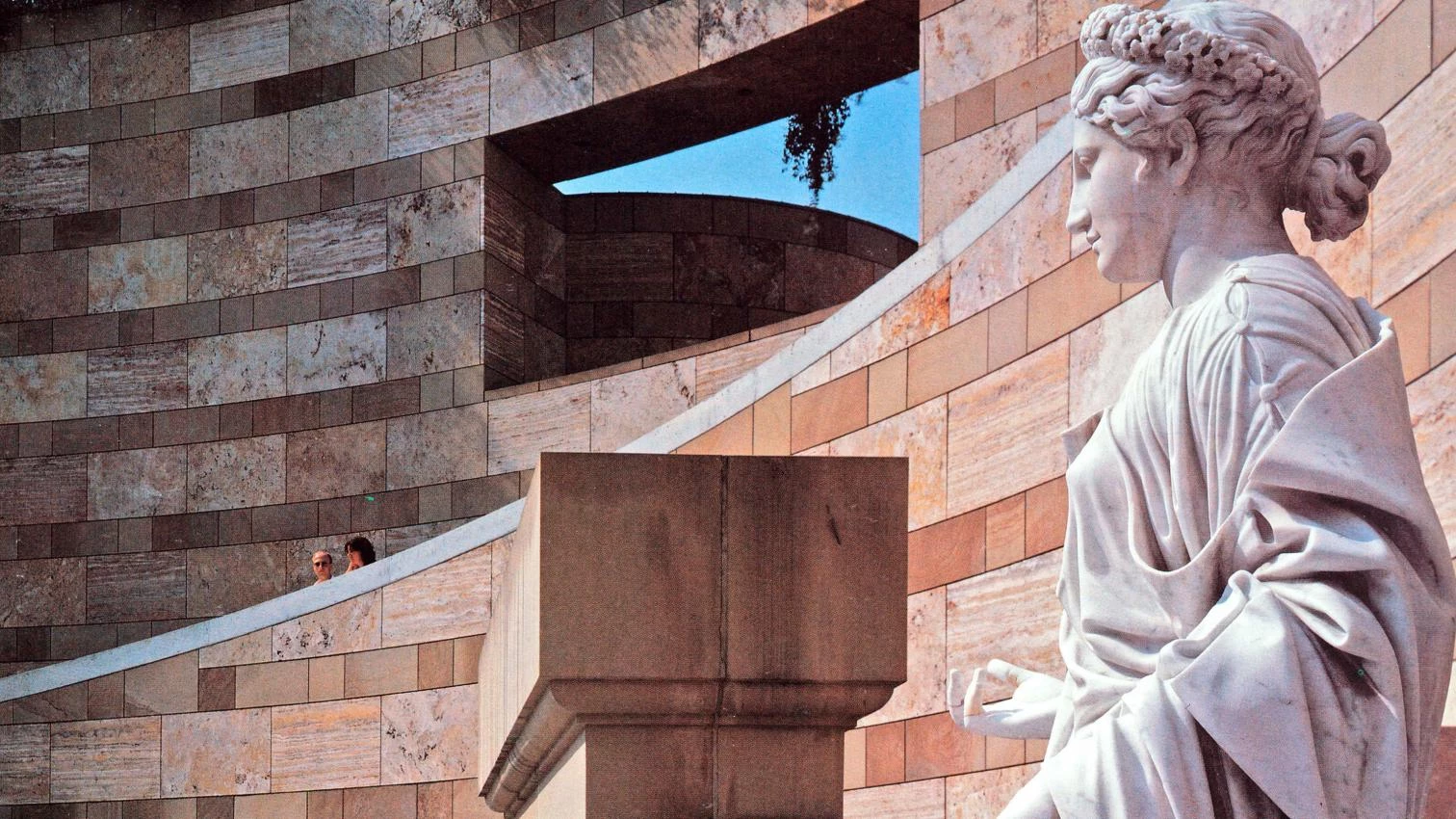

Jim insistió en que lo acompañara a Stuttgart cuando la Staatsgalerie estaba todavía en obras; y desde entonces he estado otras tres veces, la última de las cuales Jim estaba también presente y viajamos juntos en coche a Ludwigsburg llegando hasta Schloss Solitude. Y, finalmente, sólo puedo comentar Stuttgart como una versión de lo sublime. Obra de genio, se ha convertido en un monumento conmemorativo a la genialidad, casi como algo que debería pertenecer a las tierras germánicas en la época del Sturm und Drang; y ahora, tras haberlo visto en cuatro ocasiones, solo puedo añadir que no existe ningún edificio reciente que me haya sobrecogido y absorbido tanto desde que visite La Tourette de Le Corbusier en 1960 y 1961.

Pero la Staatsgalerie trasciende todas las categorías plausibles de la crítica. Es lo que es. Está por encima de cualquier disputa; y es por esa razón por la que me gustaría ver las cenizas de mi amigo depositadas allí. Hay una pequeña semicripta a la que se accede tras bajar unos cuantos escalones a la izquierda según se entra en el patio circular —un episodio que aun requiere explicación—; y es seguramente allí donde podría encontrase un plinto, desprovisto de toda inscripción y una urna cineraria romana... para Jim.

Por otra parte, ¿qué puedo decir sino ‘casi’? El mismo casi comenzó su carrera como alumno mío... casi, pero no completamente; y yo mismo casi cerrare la mía como su alumno... de nuevo casi, pero no completamente. Y, mientras tanto, queda esa brillantez, esa truculencia, esa discusión permanente, multitud de cosas observadas juntos y una infinita hospitalidad que nunca había experimentado y que ya no espero disfrutar nunca más.