La vía de las formas

Febrero

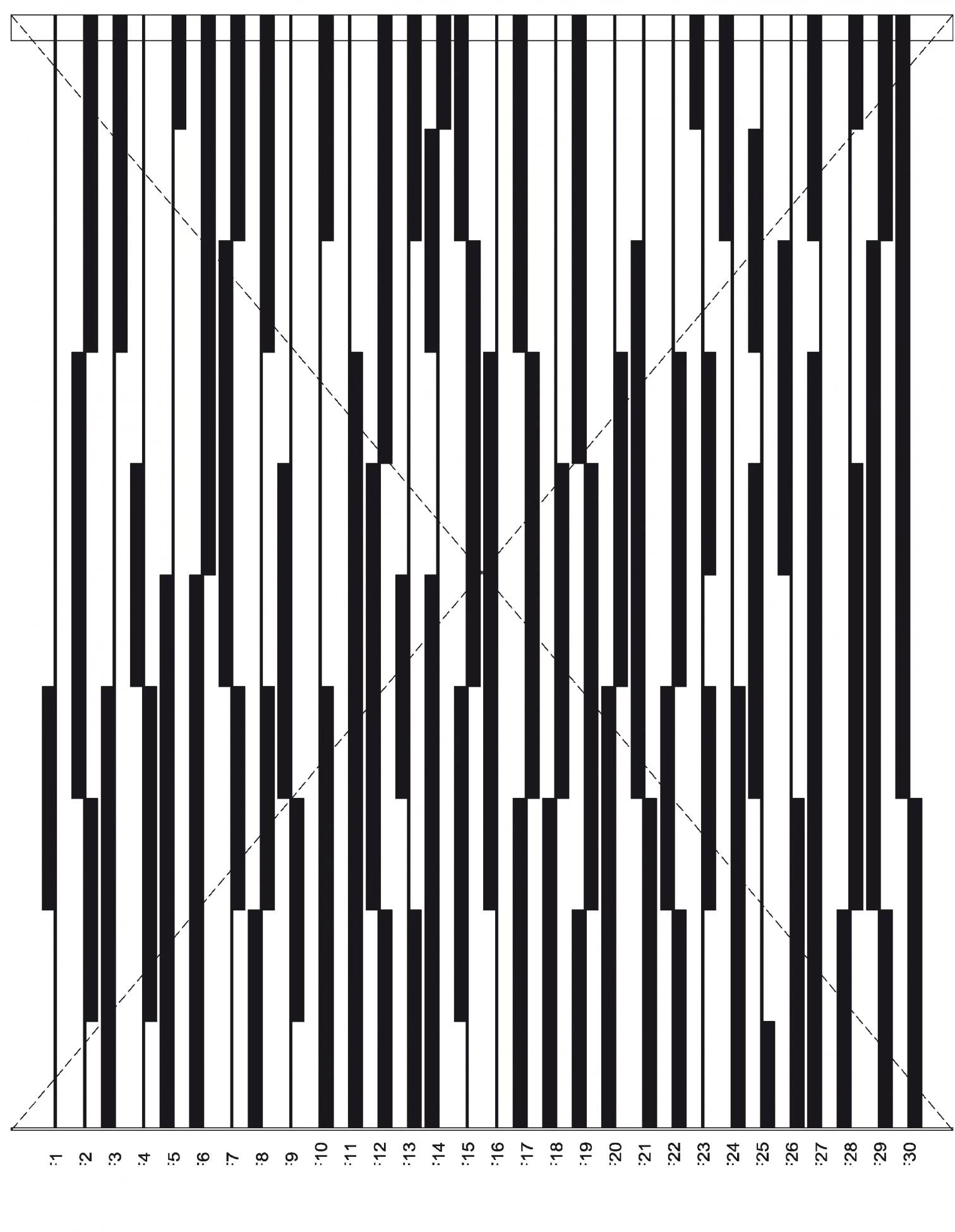

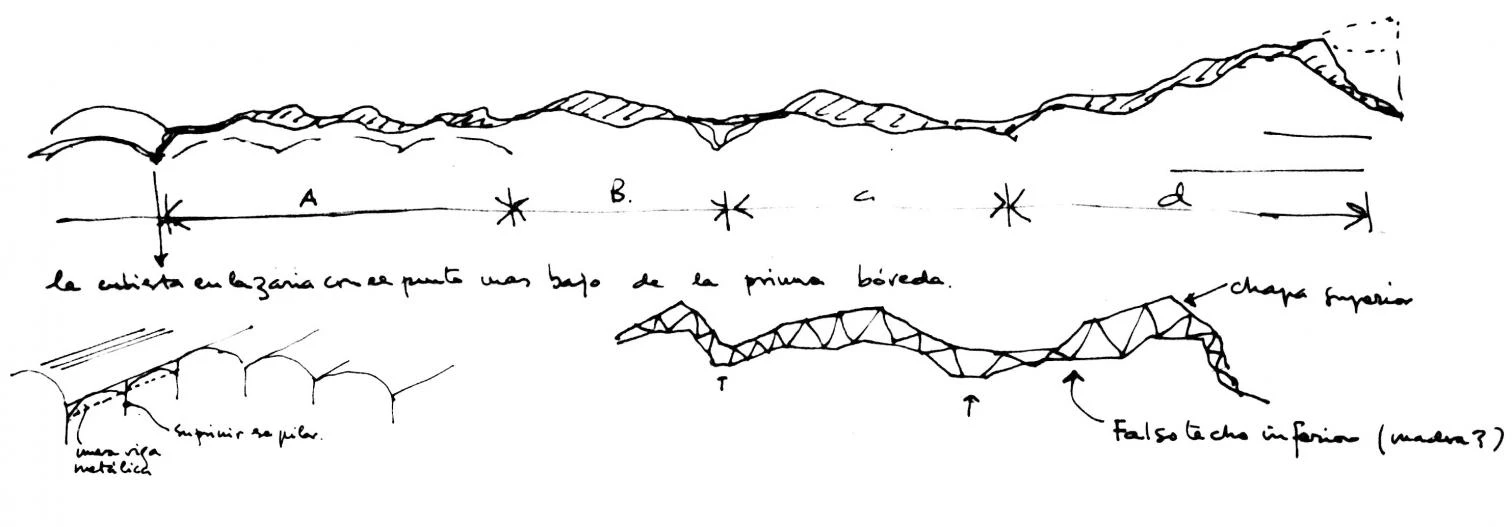

Una greca sincopada y un perfil topográfico: tal podrían resumirse las obras de Baracaldo y Basilea. El estadio de fútbol levantado por Eduardo Arroyo en la margen izquierda de la ría del Nervión dibuja su geometría regular y azarosa con la cinta liviana de una marquesina plegada; y el cuerpo elevado construido por Antonio Cruz y Antonio Ortiz sobre los andenes de la estación ferroviaria de Basilea define su imagen urbana con la silueta quebrada de una cubierta metálica. En ambos casos, el edificio parece poder apocoparse en una línea que abrevia su forma —subrayada en las dos fachadas por el grosor pedagógico de la sección—, y esa vertiginosa síntesis taquigráfica es a la vez logo del lugar y firma del autor: emblema de la obra en la anomia áspera de las periferias segmentadas por raíles o baldíos, y caligrafía del arquitecto que redime el anonimato de la urbanidad discontinua con el gesto singular de una rúbrica individual transformada en signo colectivo.

Las líneas quebradas que caracterizan los proyectos —la greca del estadio de fútbol de Baracaldo y la sierra de la estación ferroviaria de Basilea—son al mismo tiempo logos de los edificios y firmas de sus autores.

El serpenteo recto y translúcido de Baracaldo expresa al exterior la modularidad arrítmica de una grada que se interrumpe para alternar las tribunas con lenguas de césped, y propone una imagen memorable del estadio; pero es también un recurso compositivo característico de Arroyo, ya empleado —por ejemplo— en la obra que le dio a conocer, la escuela infantil de Sondica. Por su parte, la línea fracturada de Basilea se acomoda a las diferentes exigencias de las marquesinas existentes y de los usos comerciales nuevos, suministrando un perfil dentado que es simultáneamente un eco del horizonte montañoso y una figura recortada que identifica la estación en el panorama de la ciudad; pero la línea quebrada es asimismo un término del vocabulario formal de Cruz y Ortiz, utilizado en realizaciones como el pabellón español en la Expo Hannover 2000 o en el centro de visitantes de Doñana. La orla de Baracaldo y la sierra de Basilea reconcilian programa y lenguaje con un trazo sincrético que —sobre la testaruda vida de las formas— testimonia la fertilidad de esta vía de las formas para arbitrar el conflicto entre función e imagen con una emulsión súbita que amalgama las circunstancias materiales del proyecto con la voluntad expresiva de su autor.

Las celosías de acero del estadio de Baracaldo, a través de las cuales puede verse la grada multicolor, se inspiran en un bosque de árboles delgados que filtran la luz entre el follaje, como se advierte en la secuencia de imágenes.

En Baracaldo, Arroyo ha construido el estadio sobre el antiguo emplazamiento de los Altos Hornos de Vizcaya, desmantelados en el proceso de reconversión industrial de la siderurgia, y cuya desaparición permitió urbanizar para usos residenciales y recreativos medio centenar de hectáreas al borde de la ría. Sobre un terreno degradado por su prolongado uso industrial (que obligó a usar cimentaciones de hasta 40 metros de profundidad) y en un entorno sin otras referencias que las huellas fabriles, el joven arquitecto bilbaíno ha completado un artefacto de celosías de acero y marquesinas de policarbonato, ligero de día y espectral de noche, que parece flotar entre los raíles y las grúas de un barrio periférico, y tras cuyo perímetro ingrávido —coronado por cuatro torres de iluminación que subrayan su inmaterialidad diagramática— se oculta el espectáculo insólito de un rectángulo de juego flanqueado por tribunas de asientos multicolores arbitrariamente discontinuas.

Como hiciera en la Plaza de Desierto, en la misma localidad, Arroyo combina la regularidad modular con la incertidumbre aleatoria, y el resultado es un campo de fútbol cuyo césped se extiende azarosamente en su perímetro, interrumpiendo la grada con pintoresquismo fortuito y recortando la marquesina superior con idéntica ley casual: una fragmentación del público que en estadios de mayor aforo (éste no llega a los 8.000 asientos) se ha procurado en ocasiones como instrumento de control de multitudes —y así en Bari, donde Renzo Piano dividió a los tifosi en ‘pétalos’ de hormigón—, pero que aquí responde al lenguaje lírico del arquitecto, reforzado por su escasa empatía con lo que llama ‘catarsis masculina’ del fútbol, y esa comunión de la grada que en Baracaldo no podrá manifestarse a través de la ola. Estadio pues posfutbolístico, que su autor imagina utilizado durante la semana por txistularis, gestoras proamnistía y amas de casa ‘divertidas y perversas’, la obra de Arroyo es tan inventiva, poética y refinada que obliga a perdonar su desamor subterráneo por el deporte que introdujeron los ingleses en las campas vizcaínas.

En Basilea, Cruz y Ortiz han inaugurado a principios de curso la remodelación de la estación ferroviaria, un proyecto que ganaron por concurso en 1996, y que han desarrollado desde entonces junto con los arquitectos Giraudi y Wettstein, de Lugano. Su intervención —como ya hiciesen de otra forma en su celebrada estación sevillana de Santa Justa— transforma una estación de paso con su vestíbulo al borde del haz de vías en un conjunto con la dimensión física y simbólica de una estación de término, al sustituir el túnel de acceso a los andenes por una gran pasarela con comercios que une las zonas urbanas segregadas por la banda ferroviaria, y dotando de paso a la estación del perfil figurativo que requiere un umbral ciudadano.

La cubierta serrada de la remodelada estación ferroviaria de Basilea otorga singularidad tanto al perfil lejano del edificio como al espacio interior de la gran pasarela con usos comerciales tendida sobre el haz de vías.

Esa colosal cubierta serrada, que responde en su altura cambiante a distintos requisitos funcionales, tiene sin embargo la espontaneidad sintética de su croquis conceptual, y su trazo nervioso cristaliza en el territorio el pulso de sus autores. Fabril y azarosa, su silueta necesaria posee la elegancia sobria de lo que parece hecho sin esfuerzo, y en ella los arquitectos sevillanos han mostrado su maestría profesional y artística para orquestar los usos bajo un gesto inconfundible: un talante formal no muy distinto del que exhibieron en Madrid cuando compendiaron un estadio de atletismo en la onda inmóvil de una titánica tribuna de hormigón inmediatamente bautizada como La Peineta (hoy en curso de ampliación por sus autores para adaptarla a las demandas olímpicas del Madrid aspirante a los Juegos de 2012), o al que evidencian los proyectos que jalonan su creciente presencia internacional, de las viviendas en Maastricht o en Lisboa al centro comercial al pie de los Alpes suizos o la ampliación del Rijksmuseum.

De Baracaldo a Basilea, la vitalidad de la forma como herramienta arquitectónica hace evocar con una sonrisa los tiempos en que el término ‘formalista’ era ofensivamente peyorativo, y recuerda en sordina la vigencia obstinada de Le Corbusier —que ha alimentado a Cruz y Ortiz a través de Oíza y Moneo lo mismo que ha influido en Arroyo mediante un itinerario con escala en Koolhaas—. No es seguro, sin embargo, que esa escuela tenaz sea el único polo de referencia peninsular, y es un índice del ecuánime eclecticismo de Antonio Ortiz que la Bienal de Arquitectura Española por él presidida destacara —junto a la terminal de Alejandro Zaera, otro producto del formalismo corbuseriano filtrado por OMA— una obra tan rigurosa e invisible como las viviendas de Víctor López Cotelo en el recinto histórico de Santiago de Compostela: un proyecto tan zen como la campaña electoral del gallego Rajoy, en la estela de aquel maestro lacónico que fue el también gallego Alejandro de la Sota, y en cuyo paisaje mínimo y exacto se respira el mismo beinahe nichts del maestro de Aquisgrán; que no era gallego, pero acaso merecería haberlo sido.