La memoria y sus laberintos

Se inaugura en Berlín un colosal memorial diseñado por Eisenman que evoca el exterminio de los judíos con un laberinto ordenado de bloques de hormigón.

El primer mensaje del papa alemán fue para el rabino de Roma. Tanto Wojtyla como Ratzinger se han referido a los judíos como «nuestros hermanos mayores», y esta mudanza histórica del catolicismo militante —que deja atrás las sombras ambiguas o cautas del pontificado de Pacelli— expía el antisemitismo latente que, tras alimentar innumerables pogromos europeos, condujo a la ‘solución final’ del régimen nazi. La que fuese secretaria en Múnich del hoy Benedicto xvi, María Prankl, ha dicho que «este Papa nos rehabilita a los alemanes ante el mundo», y esa aguda conciencia de culpa colectiva subyace a la actual floración de memoriales y museos del Holocausto, culminados en Berlín por un colosal laberinto de hormigón que evoca con lacónico dramatismo el exterminio disciplinado y maquinal de seis millones de seres humanos. Diseñado por un judío neoyorquino de abuelos alemanes, el Memorial de los Judíos Asesinados de Europa es la obra más importante de Peter Eisenman, y al mismo tiempo aquélla cuya autoría más debe obligadamente desvanecerse en la dignidad severa del anonimato, porque sólo así rendirá tributo a la dimensión trágica del horror interminable.

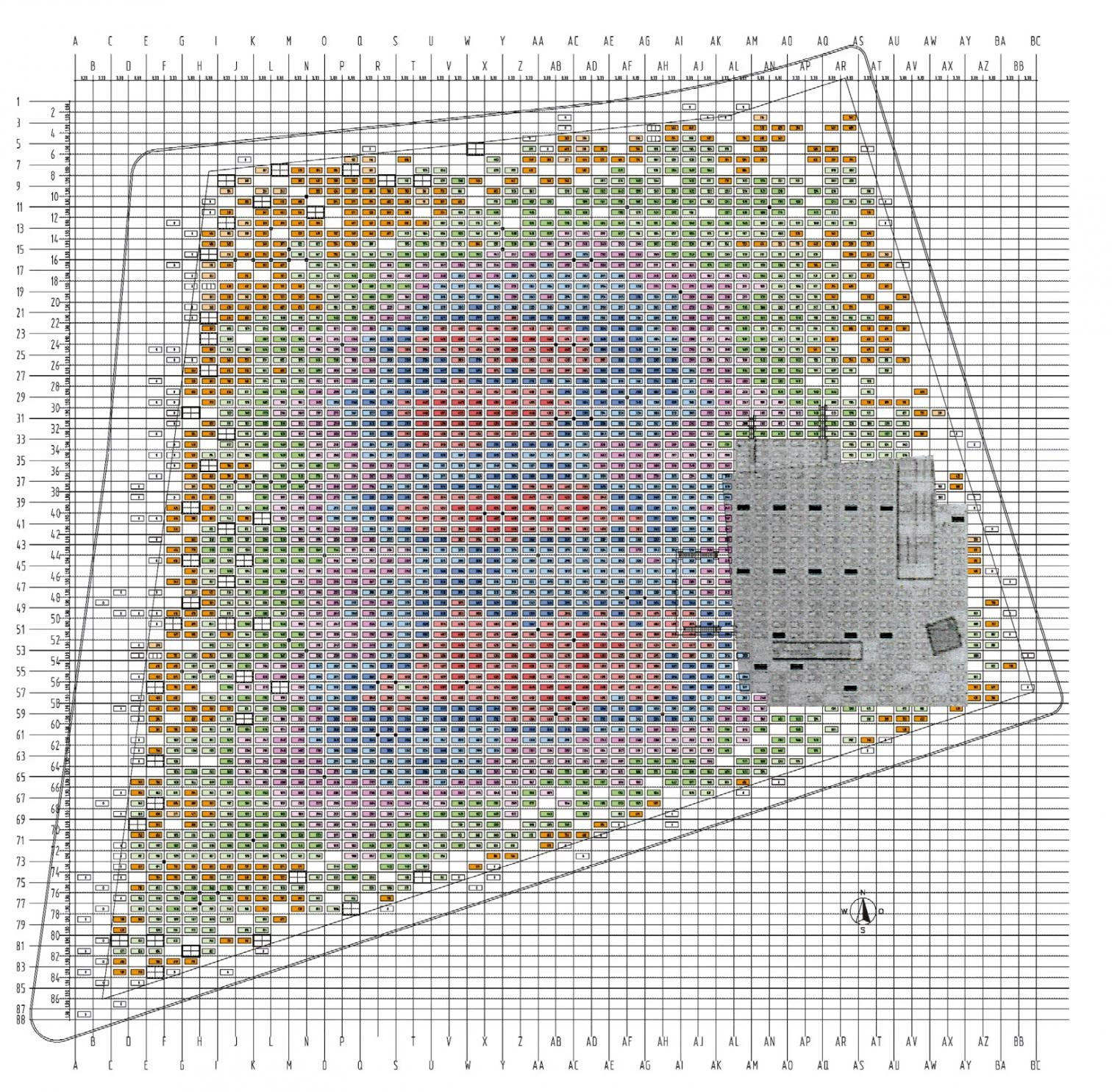

En las proximidades del Reichstag, las 2.700 estelas que forman el memorial berlinés dibujan un paisaje suavemente ondulado, que recuerda simultáneamente a un cementerio interminable y a un campo cultivado.

En su primera versión, este monumento múltiple y difuso era deudor a la vez de la materialidad grave del escultor Richard Serra —que intervino en el proyecto inicial— y de las complejidades geométricas de Eisenman: la malla incierta representaba el angst de un judío cosmopolita, dividido entre la repetición ilustrada y la diferencia romántica; las superficies alabeadas remitían a los juegos sintácticos que permite el dibujo digital; y los estrechos pasajes entre los bloques se entendían como un esfuerzo testarudo por excavar un paisaje artificial. Si no se hubiera llegado a construir, como se temió tantas veces a lo largo de su prolijo proceso de gestación —interrumpido por dificultades financieras, debates políticos sobre su naturaleza abstracta frente a la condición narrativa de los memoriales habituales, y el escándalo por la elección de una pintura antigraffiti fabricada por la misma industria química que suministró el Zyklon B de las cámaras de gas—, el memorial berlinés hubiera sido sólo el Danteum de Eisenman, similar en su exactitud inmaterial al bosque de columnas de vidrio soñado por Terragni, y como él una imagen indeleble en los libros de historia de la arquitectura. Terminado, sin embargo, el proyecto se ha emancipado de su autor, adquiriendo una vida propia como el corazón simbólico de la nueva Alemania, orgullosamente reunificada y a la vez sonoramente arrepentida de un pasado ominoso.

El visitante del memorial circula entre los grandes bloques de hormigón, bajo los cuales se aloja un centro de interpretación, con un desasosiego fruto de la falta de referencias que el orden geométrico no consigue aliviar.

Ahora, la red distorsionada expresa la racionalidad perversa del Holocausto, con su producción en cadena de la muerte; la extensión ondulada evoca al mismo tiempo los campos cultivados y los cementerios de guerra; y los corredores angostos exponen al visitante a una experiencia individual que los monumentos convencionales nunca ofrecen: bajo un paisaje plácido y ordenado, cien caminos que descienden a un infierno familiar. Monumento y plaza, figura y fondo, este cruce entre la escultura y el paisaje es en realidad una instalación excavada, arquitectónica y urbana, que somete al espectador a la desorientación y al extravío. Perdido en una malla regular, y atrapado en un pasaje abierto, el visitante siente angustia en el orden, y claustrofobia sin enclaustramiento, percibiendo a través del cuerpo y los sentidos la presencia del mal en un mundo reglado. Aunque muchos relacionen el efecto emotivo del caminar entre pesadas moles geométricas con el impacto sensorial de obras colosales de Serra como la Snake o las Torqued Ellipses, y aunque otros tantos vinculen las bandas ondulantes y la red agrietada con proyectos de Eisenman como el Centro Columbus, la Ciudad de la Cultura de Galicia o sus múltiples ‘excavaciones’, en última instancia este memorial no remite a biografías artísticas singulares, sino a la universalidad de la experiencia humana.

Los visitantes de una exposición de Ulay y Marina Abramovic debían entrar en la galería deslizándose entre los cuerpos desnudos de los artistas que flanqueaban el umbral. Aquí, los cuerpos vestidos deben desnudar sus emociones deslizándose entre bloques de hormigón que conforman un enloquecedor laberinto de orden, fluido como un campo pautado de lava volcánica, para descender a un submundo exacto y oprimente: un rito de paso inevitablemente asociado con la muerte, agobiante al internarse en el bosque geométrico mientras los bloques se hacen más altos, se pierden las referencias urbanas circundantes y sólo puede verse un retazo de cielo; pero también vinculado con el renacimiento espiritual que sigue a la anihilación emotiva, liberador a medida que se asciende y se sale del jardín pétreo de senderos apretados, que en la distancia se desdibuja en un oleaje amable, de manera que el memorial borra sus límites y se hace indefinido para fundirse con ese inmenso océano de dolor y de tumbas que yace bajo Berlín. Es posible que Jacques Herzog tenga razón cuando sugiere exacerbar la experiencia ambulatoria y táctil del memorial con un suelo mullido de tierra o grava que responda a la pisada y enmarque la presencia rotunda de los bloques como icebergs de hormigón que emergen del inframundo; sin embargo, es probable que el actual pavimento de adoquines resulte suficiente para empujar al visitante hacia un precipicio de ansiedad y malestar.

No es fácil saber cómo debe expresarse el recuerdo del terror, y tanto los altares florales de Hiroshima como los raíles en llamas de Auschwitz sugieren teatros de la memoria más eficaces que los parques temáticos inmobiliarios del 11-S neoyorquino o el escuálido y nómada bosque de los ausentes del 11-M madrileño. Pero hoy vivimos en España una primavera de tumbas removidas, historia revisada y monumentos cuestionados que amenaza con transformar la amnistía amnésica de la transición democrática en un campo de batalla de memorias enfrentadas y hostiles. A diferencia del arrepentimiento colectivo que se exige a Alemania, o del acto de contrición que los orquestados manifestantes chinos demandan de Japón, el conflicto simbólico español remite a una guerra civil, y no es seguro que bajo las cenizas de la historia se hayan apagado ya las brasas del resentimiento que alimentan los incendios de los espíritus y los cuerpos. Berlín con este memorial expiatorio, lo mismo que el papa bávaro con su aproximación fraternal a confesiones antaño aborrecidas, marcan un camino de reconciliación de identidades, creencias y memorias que puede servir de ejemplo para este país inflamable de veta brava y bronca fácil. Aunque resulte inesperado recibir lecciones alemanas, el laberinto berlinés puede ayudarnos a encontrar el camino en nuestros propios laberintos familiares.