Homilía de adviento

El mercado global de arquitecturas de autor experimenta una inflación que está devaluando el valor publicitario de las obras espectaculares.

En la arquitectura de las celebridades hay más vinagre que vino. Tomando prestadas las metáforas evangélicas de Ratzinger ante el sínodo, la ciudad europea es una viña devastada por jabalíes, una construcción cultivada y paulatina arrasada por fuerzas económicas y mediáticas que han impuesto su apetito animal a la lentitud vegetal de la continuidad urbana, suministrando el brillo compensatorio de las arquitecturas de autor como placebos de orientación e identidad en el territorio mutante de la globalización. Pero la proliferación de estos hitos o iconos erosiona su ficción curativa, y la sonoridad publicitaria de sus trinos se apaga en el estrépito de los tiempos, disolviendo en humo y espejos su promesse de bonheur. Deploraba Ortega que los debates parlamentarios de su época se produjeran entre jabalíes y tenores, y es probable que nuestros diálogos urbanos se formulen también entre el dinero que embiste y los artistas que cantan, por más que el vino de su voz, devenido vinagre, haya dejado de emborracharnos. Regresando a la teología enológica benedictina, las arquitecturas simbólicas se elaboran hoy con uvas selváticas, tras el paso por la viña de los cerdos salvajes, y su consumo produce más resaca que euforia. .

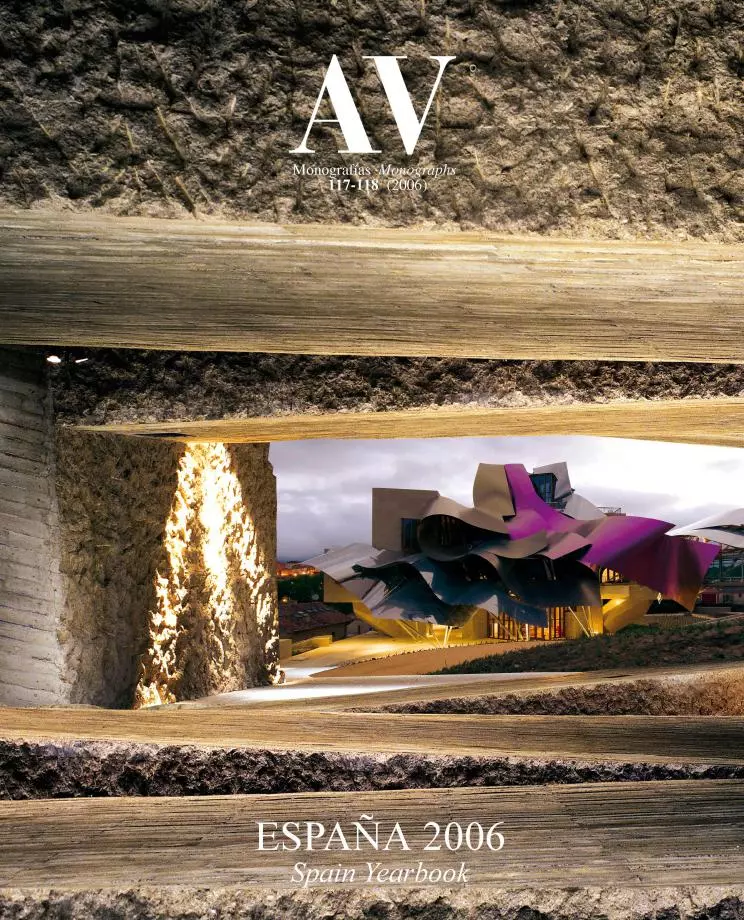

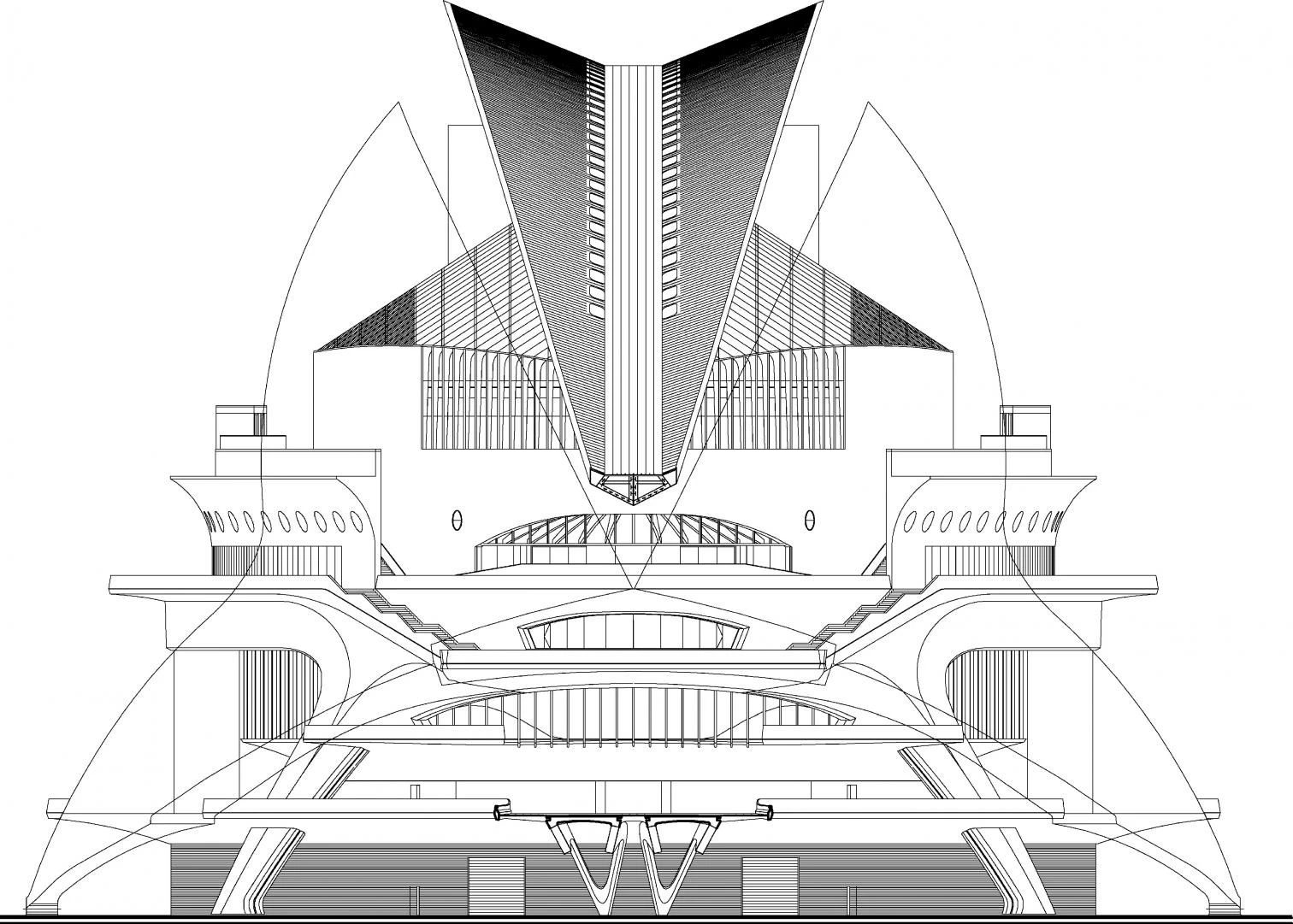

El Palacio de las Artes, inaugurado y vuelto a cerrar de inmediato para mejorar la visibilidad del público en el auditorio, es la última pieza del gran conjunto construido por Santiago Calatrava en la ciudad de Valencia.

La reacción contra las obras emblemáticas no tiene tanto origen en su papel tradicional de propaganda del poder o en su función contemporánea de motor de la industria turística cuanto en su multiplicación incontrolada, con la secuela inevitable de dilución de la singularidad y menoscabo de la calidad, al manifestarse la mayor parte de los arquitectos-estrella incapaces de mantener a la misma altura el listón de la excelencia. No otra cosa sucede en los museos de arte contemporáneo, cuando la repetición formularia de las colecciones —presidida sucesivamente por un Moore, un Chillida o un Turrell frente a la entrada— deteriora tanto el perfil específico de la institución como el valor genérico de las obras, producidas bajo la presión de un mercado insomne. En la arquitectura, esta metástasis icónica ha alimentado también protestas proteccionistas, como la encabezada por Will Alsop con ocasión de la victoria de Londres en la designación olímpica, a través de un manifiesto colectivo que reclamaba el protagonismo de la nueva generación británica en los proyectos de 2012, de manera que no acaben en manos «de holandeses o españoles»; o como la promovida mediante una carta pública a Ciampi y Berlusconi suscrita por 35 arquitectos destacados —entre los cuales Vittorio Gregotti y Paolo Portoghesi—, donde se advertía que la proliferación de encargos a extranjeros ponía en riesgo la continuidad de una investigación arquitectónica iniciada en los años treinta que constituye un «irrenunciable recurso cultural italiano».

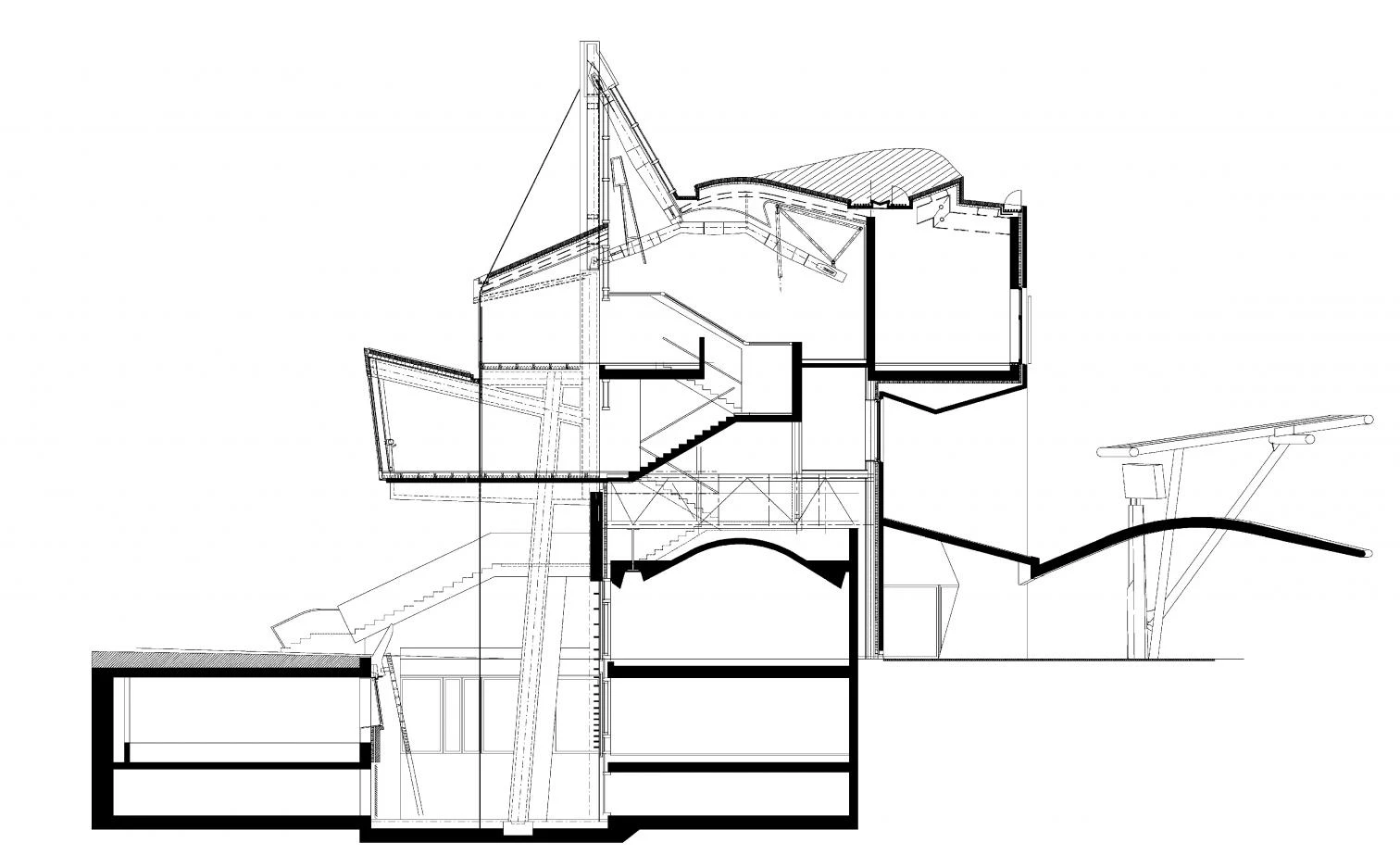

El Parlamento de Escocia, objeto de una investigación de la propia institución por su descontrol económico, es una obra póstuma de Enric Miralles, completada por el estudio dirigido por su viuda, y galardonada con el premio Stirling

Aunque algunas de estas demandas sean mezquinas, entran en sintonía con el clima emocional de una Europa incapaz de competir con Asia, demográficamente envejecida, y donde los últimos referendos constitucionales han expresado el temor hacia la ampliación al Este —el famoso fontanero polaco de la consulta francesa— o el ingreso de Turquía —con el impacto del asesinato islamista de Theo van Gogh gravitando sobre las urnas holandesas—. Vibran también en resonancia con un sentimiento de repliegue, producto de la inseguridad histórica generada por la globalización, que ha impulsado un retorno hacia las fidelidades inmediatas de la aldea y la tribu, y un reverdecimiento de identidades regionales que adquieren un nuevo protagonismo cultural y político. Pero emplean como combustible fundamental la irritación con los excesos del star system, la fatiga con unas vedettes que no siempre suministran la calidad que se espera de ellas, y la constatación de que en numerosas ocasiones los profesionales locales salen beneficiados en la comparación. (Éste no es precisamente el caso de los autores de los dos manifiestos mencionados: los jóvenes británicos, además de menospreciar a los extranjeros, se enfrentan a la generación de los dos lores de la alta tecnología, Foster y Rogers, cuyos méritos arquitectónicos no son siquiera comparables a los de sus detractores; y los veteranos italianos llevan mucho tiempo sin construir edificios de interés semejante a los de las estrellas internacionales que aspiran a excluir de su país.)

La marea proteccionista llega a España amortiguada por el débil chovinismo de un país cuya autoestima resultó lesionada por el aislamiento de la etapa franquista, y donde la apertura al exterior siempre se ha asociado con la modernidad y la libertad, pero también impulsada por la percepción de un intercambio desigual —importamos más arquitecturas de las que exportamos, pese a disfrutar de un gran reconocimiento internacional—, por la construcción de redes clientelares en territorios de fuerte identidad, y por la tibia decepción con la última hornada de arquitecturas de autor, no siempre tan satisfactorias como cabría esperar de la generosidad de sus presupuestos y de la reputación de sus autores. En la exposición de la nueva arquitectura en España que inaugura en febrero el Museo de Arte Moderno de Nueva York —un homenaje singular a la excelencia del actual momento de la construcción en el país—, casi un tercio de las obras tienen autor extranjero, lo que muestra a la vez la amplitud de miras de las instituciones españolas (que vienen a ser la mayoría de los clientes), y la fascinación de las figuras internacionales por un país donde no siempre han podido trabajar en condiciones óptimas —bien por la tradicional indefinición programática del cliente público, bien por la no menos frecuente imprecisión presupuestaria—, pero donde han disfrutado de una popularidad mediática y una deferencia política menos común en otras latitudes.

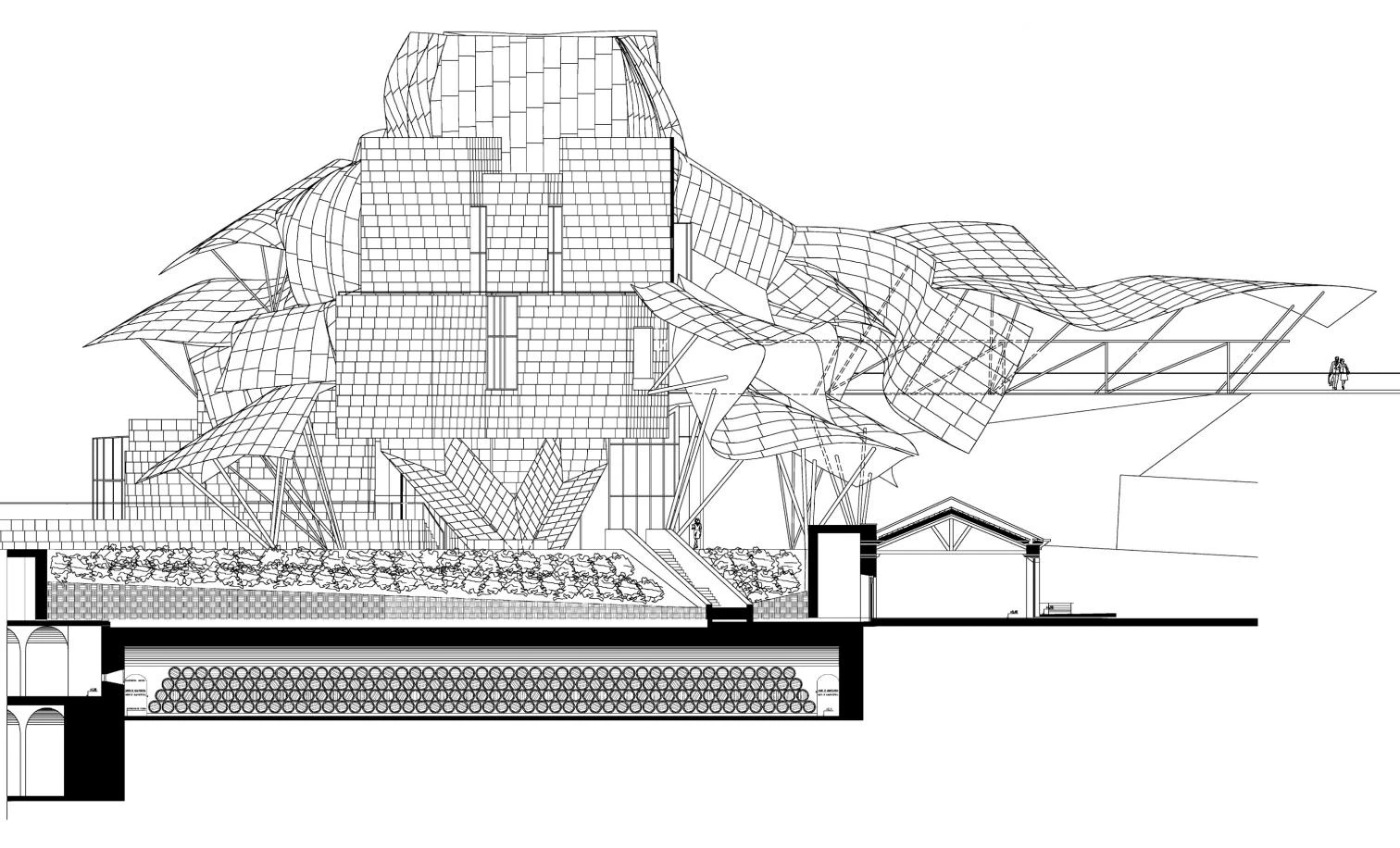

El complejo Marqués de Riscal, que utiliza la arquitectura de autor para extender la actividad de una bodega a la hostelería y a la promoción del vino, es el segundo edificio de Frank Gehry en España, tras su mítico Guggenheim.

Por mucho que censuremos las extravagancias formales o la excepcionalidad económica de las obras de autor, conviene recordar que —como solía decir Alejandro de la Sota— los arquitectos procuran «dar liebre por gato», ofreciendo a la sociedad mayor esfuerzo del que a menudo ésta demanda, y sólo aquéllos que han renunciado a esa integridad autoexigente que es el soporte del profesionalismo pueden ser secuestrados por la complacencia censurable del que da menos de lo que promete su prestigio. En ocasiones se producen accidentes, como en el Parlamento de Escocia —una obra de belleza emocionante que representa la democracia con formas inesperadas—, donde la muerte casi simultánea del arquitecto y del político que actuaba como su cliente produjo un descontrol presupuestario que motivó una investigación de la propia institución, sin que este descarrilamiento económico impidiera a Enric Miralles obtener póstumamente el Premio Stirling, la mayor distinción a una obra que conceden los arquitectos británicos. Sin embargo, ningún gran proyecto se libra de la polémica periodística y del escándalo político, y tanto la ópera de Sidney como el Pompidou o el Guggenheim bilbaíno fueron capolavori recibidos con el mismo estrépito que hoy rodea la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la Ciudad de la Cultura de Galicia, dos obras titánicas que acaso sean también las obras maestras de sus autores, por más que hoy sólo podamos ver la desmesura de su escala con una conciencia de culpa que agría el vino en la copa.

Si las arquitecturas de autor merecen moderarse, será sin duda porque expiatoriamente hayamos decidido construir menos edificios y hacer más ciudad, porque sólo desde la continuidad física y temporal de lo urbano podemos aspirar a canalizar las corrientes turbulentas que transforman el mundo material, y sólo desde la conciencia de la prioridad de lo colectivo podemos procurar capear las tempestades históricas que sacuden el universo social. Pero no será porque una generación emergente u otra en declive reclamen medidas proteccionistas frente a las estrellas extranjeras, o porque los grandes agentes económicos del sector de la construcción prefieran tratar con profesionales más dóciles. La alta competición arquitectónica es un sector exigente, y los arquitectos que defraudan en los concursos, decepcionan en los encargos o fracasan en las obras sufren una erosión inmediata en su reputación, que se traslada enseguida al entorno profesional o académico, y con algún retraso al público general y a los clientes. Es en ese desfase donde proliferan la mayor parte de las patologías, si no clasificamos como tales los disparates que cada generación construye con la convicción unánime de haber hallado la piedra filosofal, cuando a menudo no son sino producto de modas estéticas o intelectuales que se desvanecen tan súbitamente como emergieron. Ambas circunstancias —la decadencia de algunas celebridades y la caducidad intrínseca de la moda— se suman estos días para emitir una señal de alarma arquitectónica similar a los profit warnings que publican las empresas cotizadas para informar al mercado de que sus beneficios serán inferiores a los inicialmente previstos, y que aquí habría merecido el título de ‘advertencia de adviento’ si no se temiera abusar de la aliteración y la retórica.