El aceite de los iconos

La cita anual de Arco ilustra el vínculo incestuoso entre arte y arquitectura, en una época de estrépito regida por el espectáculo, la celebridad y el comercio.

Entre fitur y sicur, coincidiendo con la Semana Internacional de la Moda, Arco celebra su 25 aniversario. Las dos ferias que preceden y siguen a la del arte amojonan bien el territorio de ésta: la Feria Internacional del Turismo describe el consumo de la geografía, remitiendo al arte como entretenimiento y como motor viajero del ocio enajenado por la bulimia simbólica; por su parte, el Salón Internacional de la Seguridad delimita la topografía del miedo, entrando en resonancia con el arte como religión postmoderna y como fuente de la intemporalidad y lo sagrado que protegen de la caducidad e incertidumbre contemporáneas. El turismo del arte se alimenta de su lujo fungible, la seguridad del arte proviene de su naturaleza espiritual, y ambos —distinción consumible y protección inmaterial— encuentran su unión hipostática en la moda fugaz y eterna, material e intangible, cuyos coincidentes Salón Internacional de la Moda y Pasarela Cibeles arropan Arco para que nadie pueda decir que el arte está desnudo, mientras la Casa Pasarela extiende el estilismo al ámbito abrigado de la decoración doméstica, ropaje protector y escenario íntimo de las ceremonias del coleccionismo, que transforma los objetos del arte en dioses del hogar. Ifema piensa por nosotros.

Veinticinco años después del retorno del Guernica, Arco cumple un cuarto de siglo invitando a un país que conmemora los 250 años del nacimiento de su genio tutelar, y esa acumulación de aniversarios anima a contemplar esta feria abigarrada bajo la luz deslumbrante y dolorosa de otro ilustre ciudadano de la felix Austria, el desaparecido Thomas Bernhard, que hizo de su país y del arte los objetos esenciales de su pesimismo crítico. No es fácil imaginarse al autor de El malogrado persiguiendo las huellas del talento excepcional entre la barahúnda de ofertas ideológicas o formales de este zoco acelerado, ni resulta posible trasladar la contemplación meditabunda del protagonista de Maestros antiguos a esta algarabía de maestros modernos y epígonos postmodernos, pero sólo una mirada tan cáustica como la de Bernhard podría hacer justicia de la ficción colosal, consoladora y consensuada del arte contemporáneo, donde the suspension of disbelief—de manera irónicamente más literal que en la ficción literaria— es la única norma de hierro escrita en piedra sobre la puerta que da acceso al recinto.

El diario El País ha encargado su stand a un artista-arquitecto, Juan Navarro Baldeweg, y esa elección afortunada sirve para glosar la estrecha relación contemporánea entre dos disciplinas hermanas que la modernidad rigorista quiso mantener higiénicamente separadas, pero que ya incluso entonces practicaron una fertilización cruzada de signo incestuoso, con frutos frecuentemente sanos y de vez en cuando monstruosos. Los retoños más infelices de esta endogamia ensimismada provienen de la confusión entre arquitectura y escultura con la que juguetea la exposición sobre ‘ArquiEscultura’ que hoy se muestra en el Guggenheim bilbaíno, un escenario singularmente apropiado para discutir el fenómeno, ya que el museo de Gehry ha representado para esta generación lo que el Guggenheim de Wright en Nueva York o la Ópera de Utzon en Sidney fueron para las anteriores. Paradójicamente, esa arquitectura escultórica ha sido desplazada al limbo de la midcult por los mismos que la encumbraron, y hoy el californiano comparte con nuestro Santiago Calatrava ese espacio vago y anchuroso donde —con permiso de Ratzinger y la Comisión Teológica Internacional— habitan los que, indignos del paraíso de la crítica, tampoco merecen los suplicios del infierno, y cuyo éxito popular hace in-verosímil la esforzada estancia en el purgatorio.

Los socios de Basilea Herzog y de Meuron han devenido referentes del mundo artístico mediante su exploración tenaz de la materia, evidente en las texturas de fachadas o los interiores de su Museo de Young en San Francisco.

En el limbo de la opinión y en el cielo de las masas, estos arquitectos artistas ilustran mejor que ningún otro la naturaleza disolvente de la celebridad: Frank Gehry ha sido protagonista de un documental filmado por Sydney Pollack, y ha tenido como aprendiz en su estudio a Brad Pitt —que por cierto ya ha abierto su propia oficina de diseño, cuyo primer proyecto será la decoración del hotel que promueve en Las Vegas con George Clooney—, pero su obra se desliza por la pendiente manierista del gesto repetido («soy un asesino en serie», ha lle-gado a decir festivamente, «y seguiré haciendo lo mismo hasta que me detengan»); Calatrava fue el autor más adulado por los medios norteamericanos tras su proyecto para la Zona Cero, y expone en el Metropolitan —el primer arquitecto desde que Breuer lo hiciera en 1972— entre Fra Angelico y Van Gogh, haciendo buenas las que juzgábamos megalómanas pretensiones de equipararse con Leonardo o Miguel Ángel, pero esa ascensión sideral de su acuarelismo naïf ha entrado en resonancia con el kitsch futurista de sus últimas realizaciones para provocar un reflujo hostil de la crítica anglosajona, que lo ha censurado de forma inmisericorde.

Ni Gehry ni Calatrava figuran en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo del arte elaborada por la revista Art Review, pero en esa relación hay cuatro arquitectos, y tanto sus nombres como las mudanzas experimentadas desde el último año apuntan las tendencias emergentes en esta feria de las vanidades o del gusto. Rem Koolhaas y Zaha Hadid —premios Pritzker 2000 y 2004, que fueron además maestro y discípula en el crisol londinense de la Architectural Association—, que en la última lista figuraban en los puestos 14 y 20, descienden ahora al 49 y 75, ilustrando quizá la decepción con el tránsito del holandés desde los proyectos diagramáticos y las colaboraciones ideo-lógico-políticas en las Documenta hasta las obras convencionalmente escultóricas y popularmente exitosas que siguieron a su deslumbramiento con el ‘efecto Bilbao’; y respondiendo también a la fatiga con la celebración planetaria de las formas fluidas de la anglo-iraquí, multiplicadas hasta el infinito por la fama en bola de nieve de la ‘Casta Diva’.

El italiano Renzo Piano se ha convertido en favorito de unas instituciones del arte que admiran la sobria elegancia de sus obras, manifiesta en los espacios luminosos bajo el paisaje exacto de lucernarios en su High Museum de Atlanta.

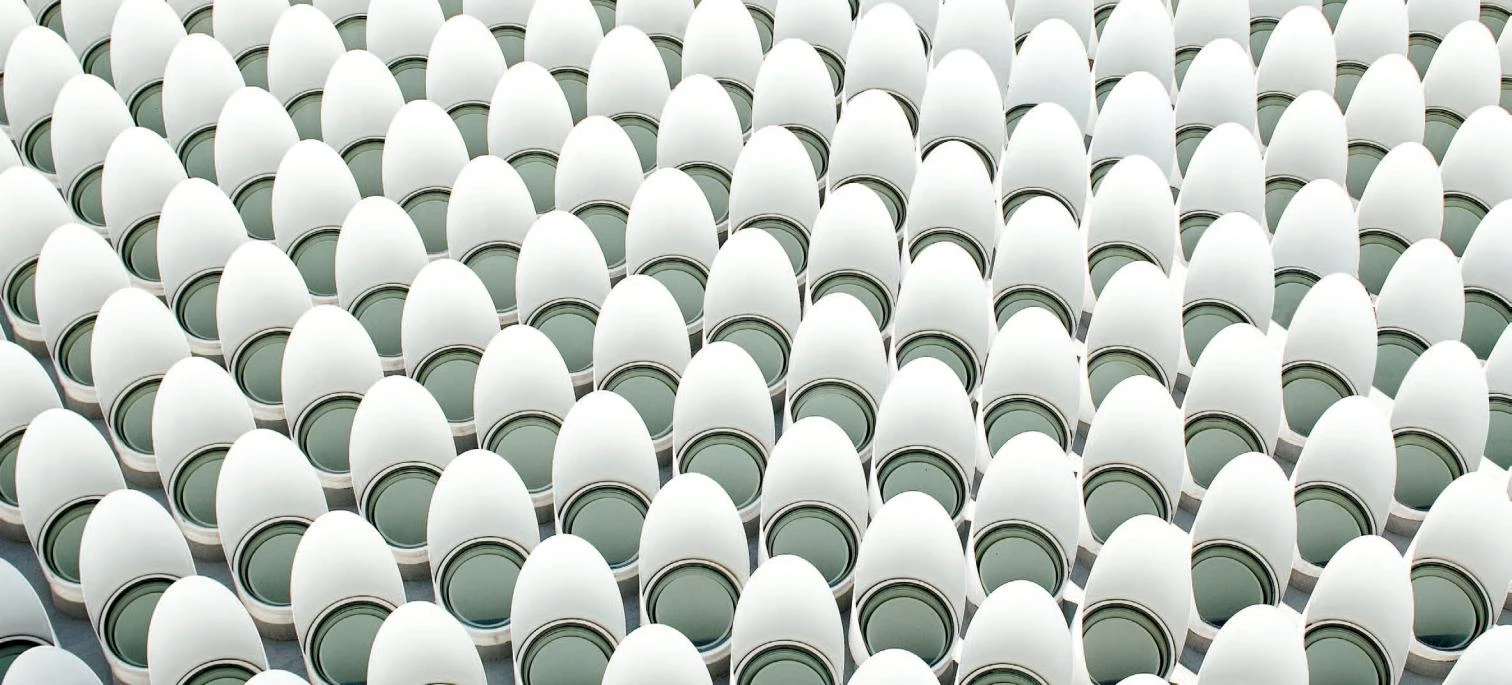

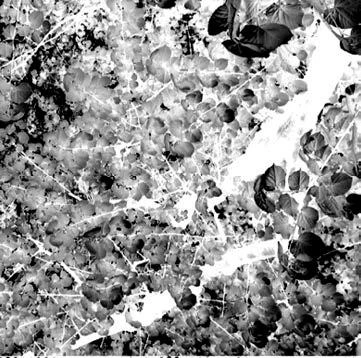

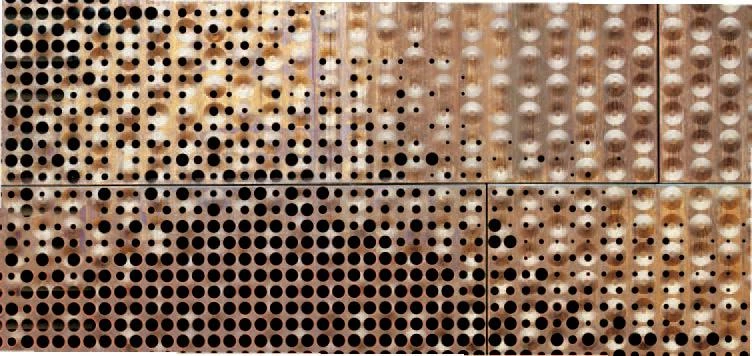

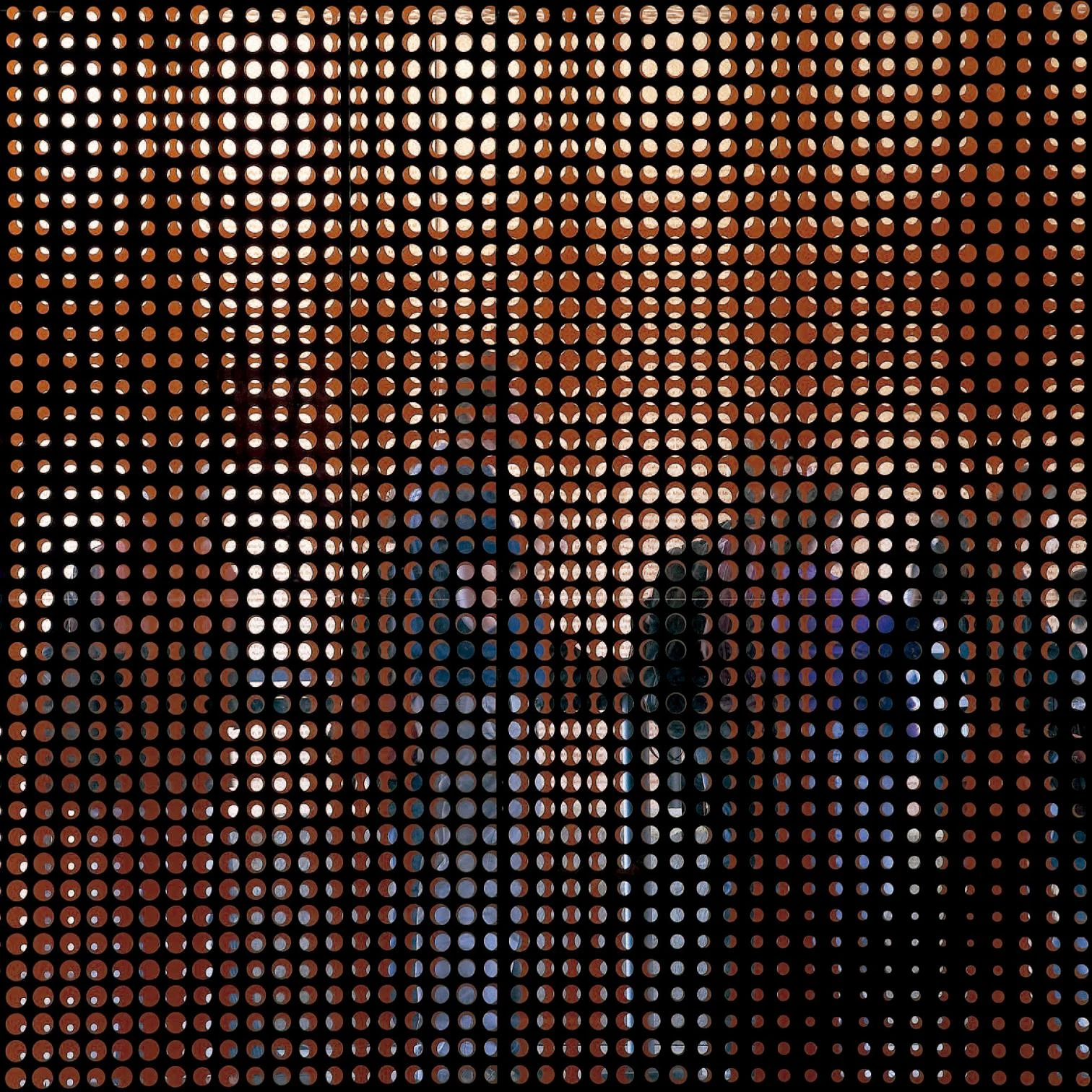

En contraste, tanto Herzog y de Meuron como Renzo Piano —premios Pritzker 2001 y 1998—, que no aparecían en la última lista, emergen en ésta de forma muy destacada, en los puestos 11 y 35, evidenciando acaso la fascinación con la inagotable exploración material y formal de los socios de Basilea, la constatación de sus sólidos lazos con la escena artística —que incluye frecuentes colaboraciones con protagonistas de la misma—, y la admiración por sus proyectos de museos, recientemente culminados con la inauguración en San Francisco del Museo de Young, una pieza de exquisita factura, forrada de cobre perforado con las luces y sombras del forraje, y que se disolverá cuando envejezca en el parque donde se implanta; y registrando igual-mente la eficacia impecable y la elegancia exacta del maestro genovés, sin duda el más demandado por el universo exigente de patronos, artistas y curators, que valoran como marco del arte el refinado silencio luminoso de sus obras, constatable sin esfuerzo en la última de ellas, la ampliación del High Museum de Atlanta, unos inmaculados volúmenes revestidos de aluminio blanco que se coronan con un bosque apretado de lucernarios ejecutados con su característica inventiva material.

Tras este concierto de duetos, el tránsito distraído por los pabellones de Arco puede sugerir que las obras esenciales de nuestro tiempo se hallan fuera de esta feria mobiliaria y portátil, amalgama de centro comercial y salón académico de reputaciones convencionales. Bien porque no sabemos dónde sopla el espíritu, bien porque la escala de las obras desborda esta ciudad efímera de yeso y luminarias—más allá de las arquitecturas de metal, los volcanes horadados o los campos de estelas de hormigón—, Arco es un páramo de público abigarrado, una soledad habitada por multitudes, donde cada celebridad tiene un foco como en la penumbra asfixiante de las iglesias ortodoxas arde una lámpara de aceite delante de cada icono. En un relato bolchevique, el revolucionario protagonista —en un gesto de pragmatismo provocador y respeto desafiante—utilizaba el aceite del icono para engrasarse las botas; es posible que los fulgores de Arco merezcan el mismo trato que los candiles bizantinos, y que debamos recorrer sus laberintos con espíritu descreído ante las imágenes sagradas, atentos sólo a encontrar la mejor grasa para la piel agrietada del calzado, pasando de largo ante el arte-fitur del consumo y el arte-sicur del consuelo, e ignorando distraídamente las insinuaciones del arte-pasarela.