La historia de la Bauhaus ha sido en parte la de un malentendido. Al menos para el público general, que tal vez por el influjo de bestsellers como ¿Quién teme a la Bauhaus feroz?, de Tom Wolfe, ha tendido a ver en la célebre escuela que abrió sus puertas en Weimar hace un siglo la representación por antonomasia del ‘estilo’ moderno de los edificios blancos y los exquisitos muebles cromados.

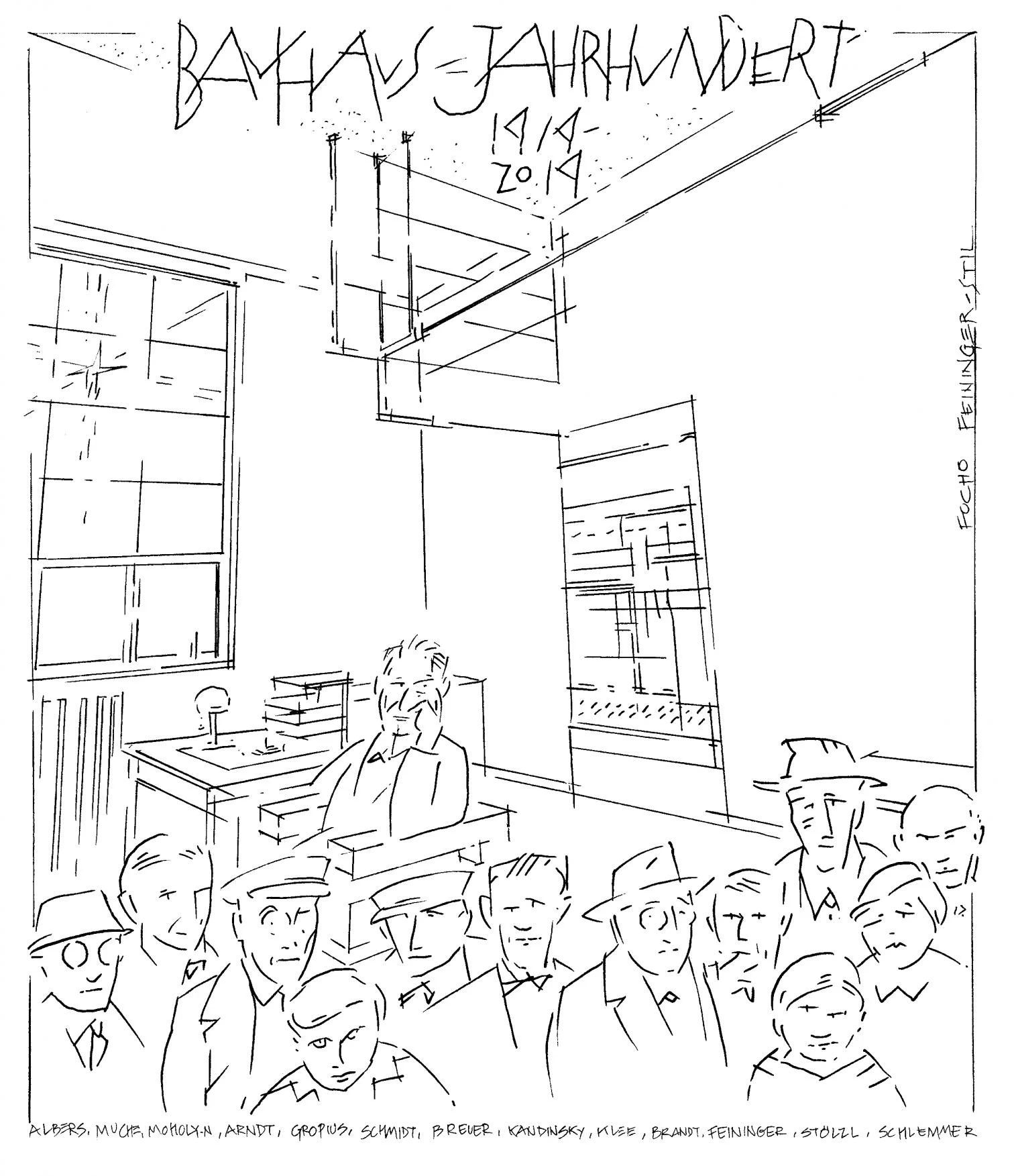

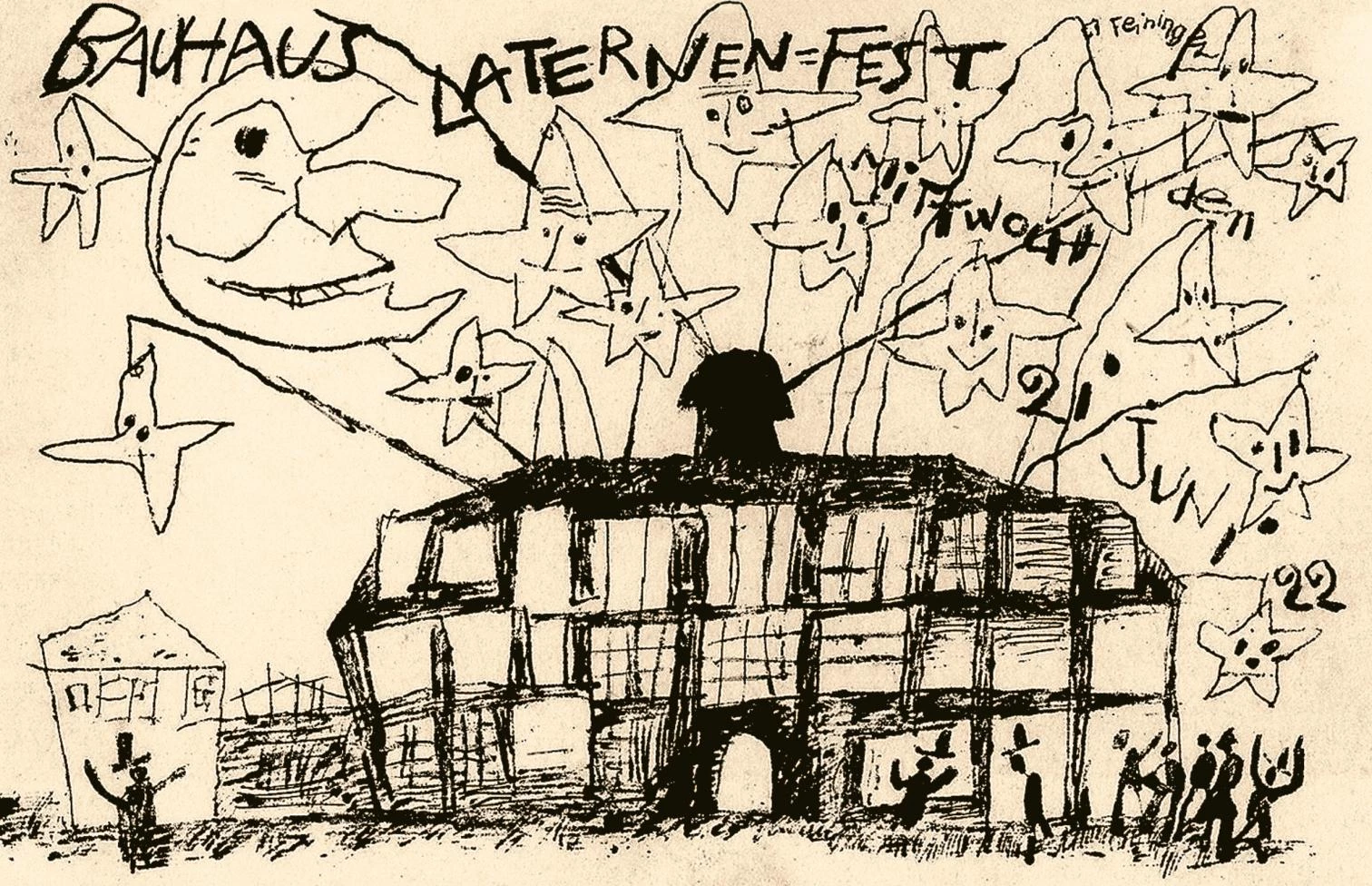

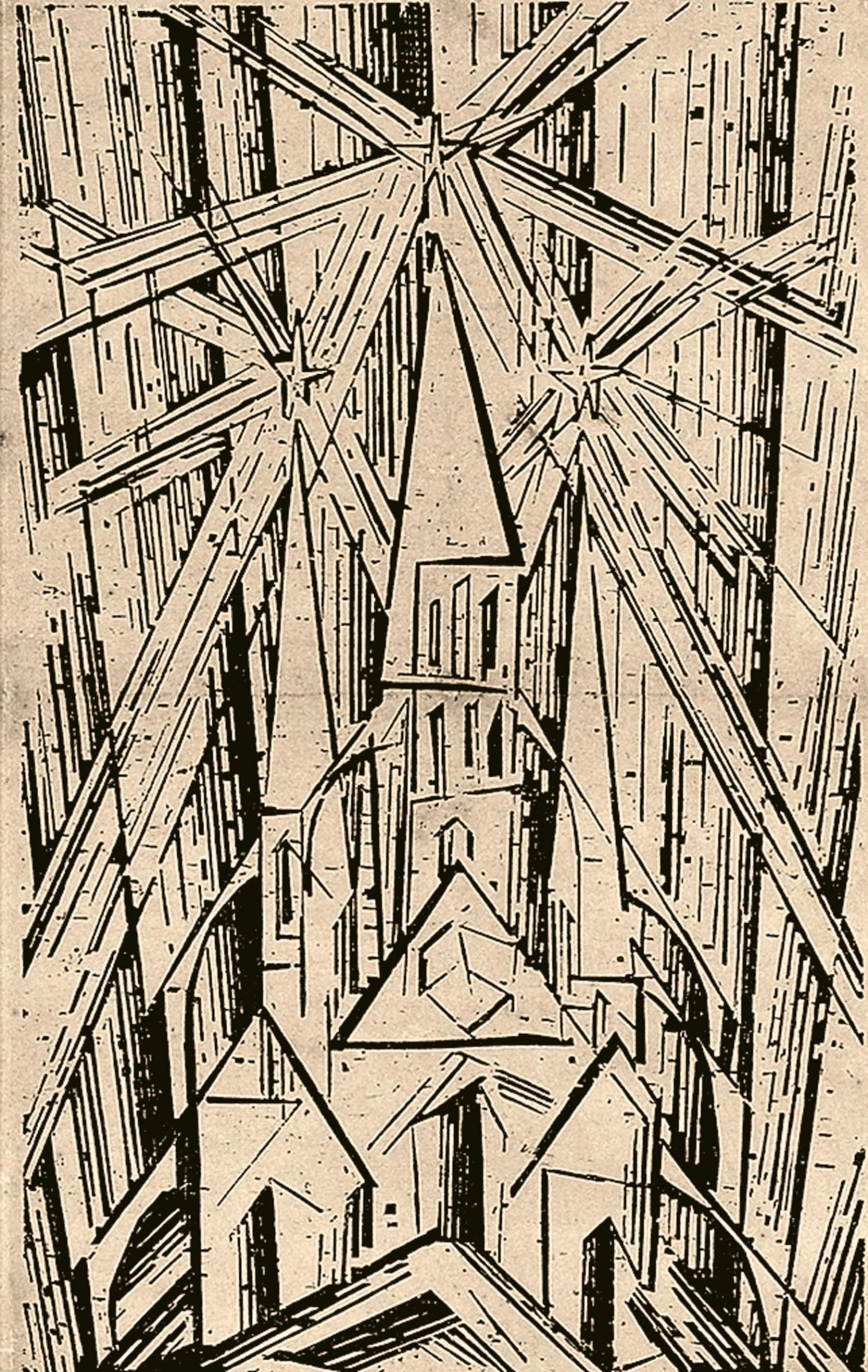

En realidad, la Bauhaus, fundada en uno de los momentos más dramáticos de Alemania, fue un empeño romántico patrocinado por el Estado, que encontró en Walter Gropius y sus apóstoles un grupo de adalides convencidos de que la pedagogía podía ser el remedio para dos males de la época: la alienación capitalista y la desconexión del arte respecto a la técnica. El remedio consistió, primero, en inyectar a los estudiantes grandes dosis de romanticismo, a través de profesores como Itten, Klee o Kandinsky, que ensayaron una pedagogía muy singular, basada en el esoterismo y en la confianza moderna de que existía un lenguaje de diseño universal basado en las formas y los colores elementales. Después, la transgresión dejó paso tanto a la moderación fructífera de una nueva hornada de docentes como Moholy-Nagy o Albers —en cuyos talleres se alumbraron algunos iconos del diseño moderno—, como al magisterio truncado del segundo director de la Bauhaus, Hannes Meyer, que orientó la institución hacia el productivismo socialista. Una evolución que da cuenta de las complejidades de la propia época.