Terragni en punto de fuga

Abril

Arquitectura blanca para camisas negras: tal ha sido el juicio formulario de algunos sobre la obra de Giuseppe Terragni, que en apenas quince años de vida profesional dejó tras de sí un apretado haz de edificios magistrales, modernos y fascistas a la vez. En su voluntad de expresar un nuevo orden artístico y político, el autor de la Casa del Fascio de Como —acaso la obra más importante del racionalismo italiano— intervino en las polémicas estéticas y en la vida pública con idéntica pasión, y el inextricable ayuntamiento de la excelencia arquitectónica con la militancia totalitaria fue inevitable motivo de embarazo para la historiografía de los vencedores en la II Guerra Mundial. Nacido el 18 de abril de 1904, y activo como arquitecto entre 1926 y 1940, Terragni —física y mentalmente devastado tras 15 meses en el frente ruso— murió en Como de un derrame cerebral el 19 de julio de 1943, seis días antes de la caída del fascismo: una desaparición trágicamente prematura que, al mismo tiempo que ceñía su biografía al régimen de Mussolini, facultaba su recuperación crítica en la posguerra, redimido de su compromiso político por la enajenación última y el final abrupto.

El prisma de mármol de la Casa del Fascio en el entorno urbano de Como, frente a la catedral.

Ya en 1950, Bruno Zevi —tan aficionado a enredar obra y autor que no dudaba en otorgar a Frank Lloyd Wright el título de ‘judío honorario’ por su arquitectura orgánica— decidió que la obra de Terragni no podía ser sino antifascista y conspiratoria, dado que su racionalismo radical resultaba incompatible con aquella ideología aborrecida; olvidando, por cierto, cuánto había de exaltación del orden técnico en un fascismo fascinado por el futurismo à la Marinetti. La amplia movilización de la opinión que en 1956 impidió la demolición de la Casa del Fascio evidenció que para entonces el arquitecto de Como había ingresado en la esfera del mito, y esa catarsis exegética fertilizó en el mundo anglosajón con su descubrimiento por el joven Peter Eisenman, que en 1961 realizó —de la mano de su maestro, el crítico formalista Colin Rowe— un viaje iniciático a Italia de cuyos frutos se alimentaría la vanguardia norteamericana de los años setenta, y en el curso del cual se gestaría un libro sobre Terragni que, con el título Transformations, Decompositions, Critiques, ha visto la luz cuarenta años después.

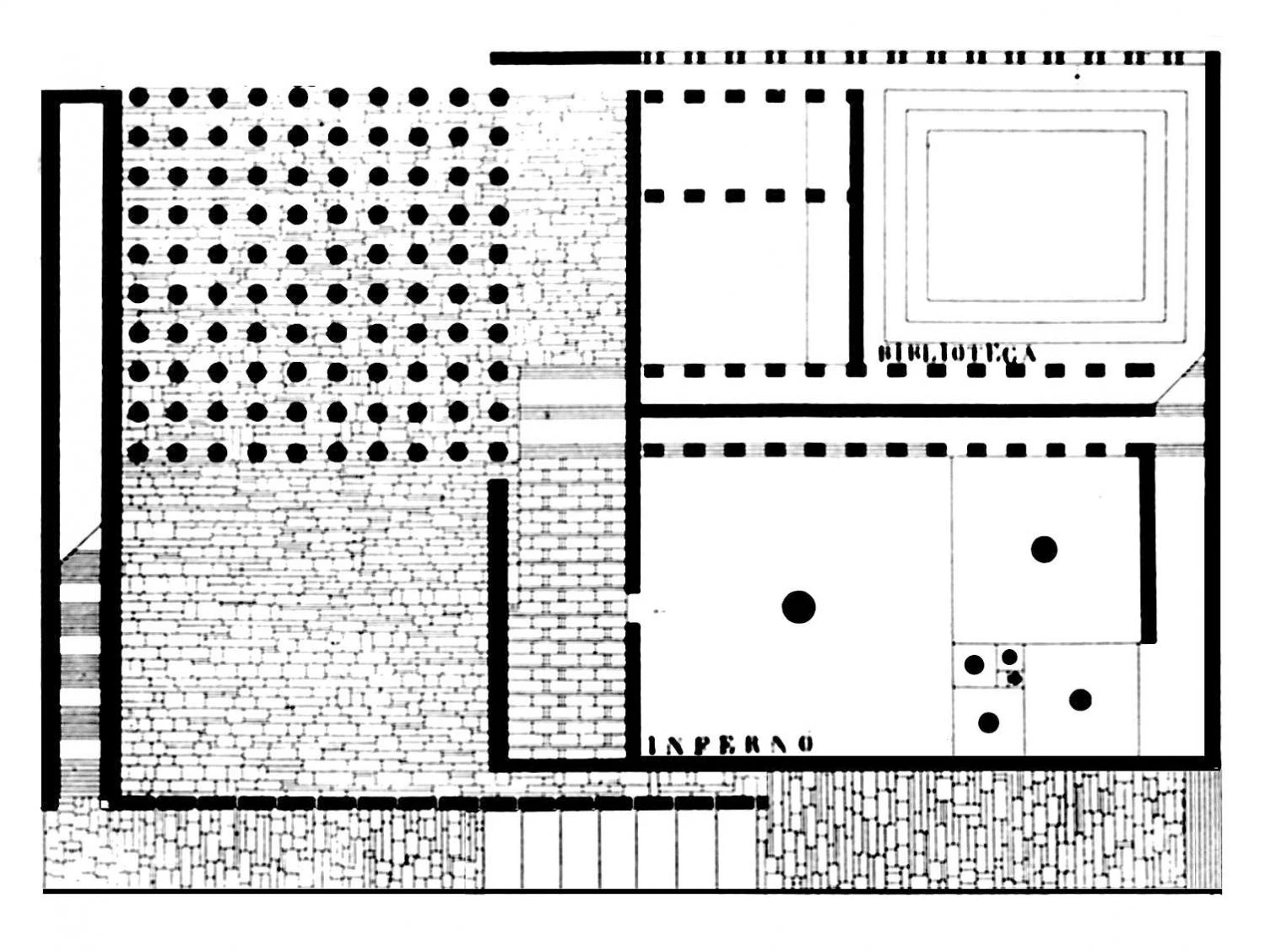

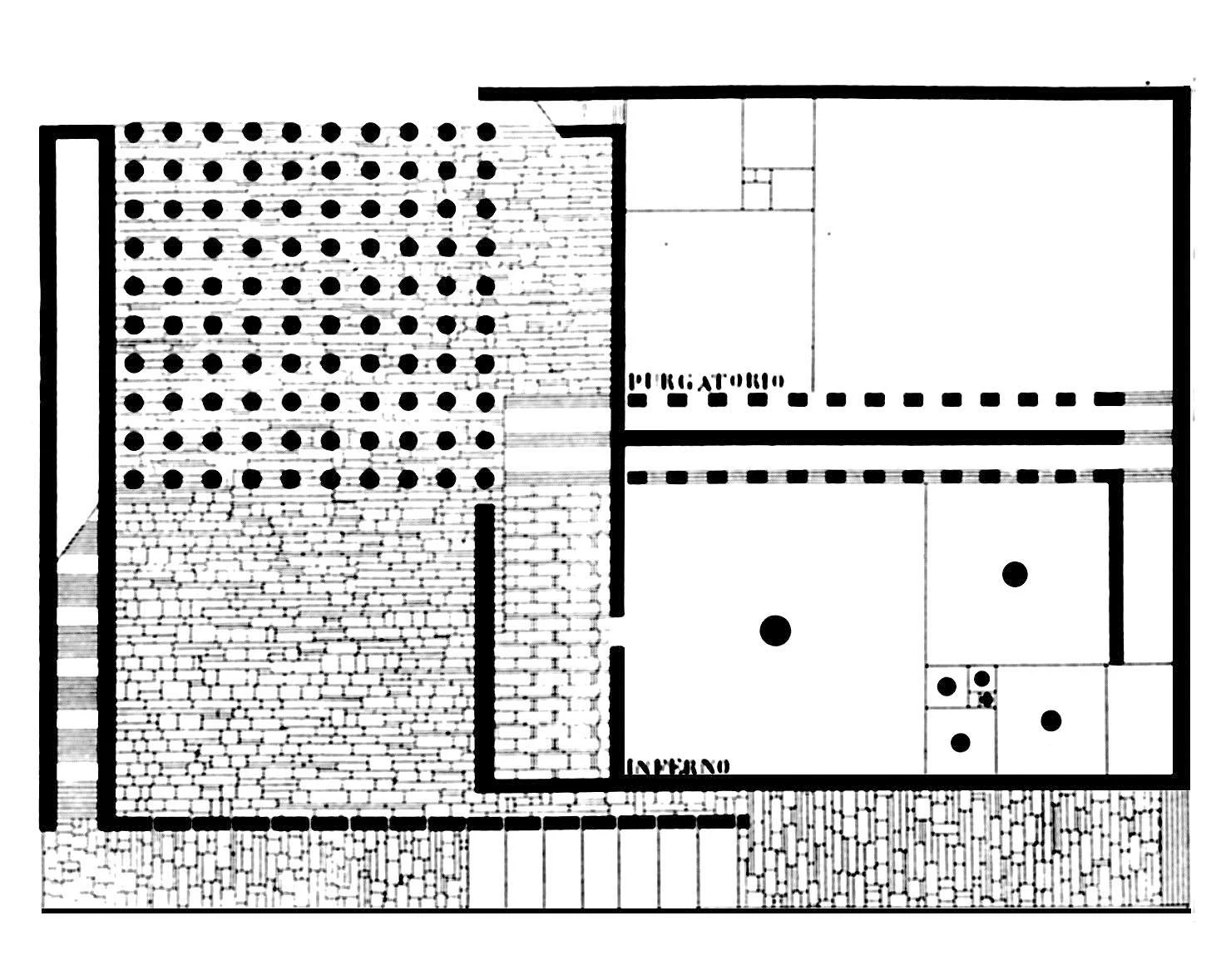

La Casa del Fascio en la prensa local, mostrando la concentración popular del 7 de mayo de 1936; en la revista Quadrante, retocada para eliminar la bandera y el retrato de Mussolini; y en el libro de Eisenman, donde se prescinde del contexto.

En él, la interpretación puramente sintáctica del italiano —como creador de una gramática formal, en la línea lingüística del Chomsky que coloreaba la primera mirada de Eisenman— alcanza un paroxismo hiperbólico que hace del volumen una investigación de minuciosidad alucinatoria sobre los mecanismos compositivos de Terragni, cuya obra se desnuda de cualquier contenido semántico, eliminando no ya sólo los vínculos significativos con su momento histórico y su función representativa del régimen fascista, sino incluso el contexto urbano de los edificios, cuidadosamente suprimido en las fotografías que los ilustran. Pero en el hecho de borrar el tiempo y el lugar para privilegiar la secuencia y el espacio, Eisenman es coherente con una visión de la arquitectura que procura delimitar su esencia desprendiéndola de su circunstancia; cuando la imagen de la Casa del Fascio que abre el libro se recorta excluyendo el entorno, esta operación lleva al extremo una descontextualización presente ya en la publicación coetánea de la obra en la revista Quadrante, donde la fotografía de la concentración del 7 de mayo de 1936 con motivo de la caída de Addis Abeba y la proclamación del Nuevo Imperio Romano se retoca para completar la multitud y hacer desaparecer de la fachada la bandera italiana con el retrato de Mussolini.

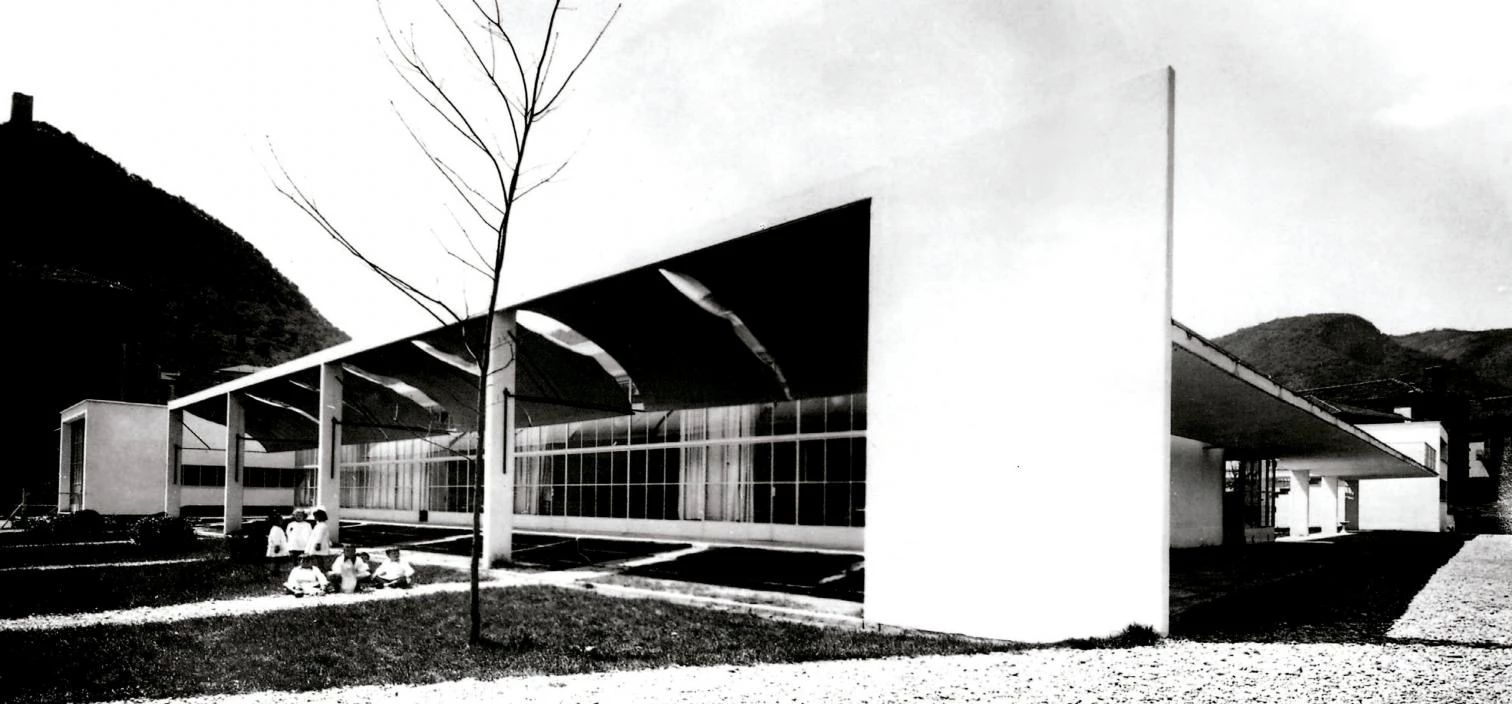

La Casa Rustici de Milán reconcilia la urbanidad funcional y una reticente monumentalidad; el parvulario Sant’Elia de Como reúne la inventiva técnica con la composición neoplástica de rectángulos deslizantes.

Este despojamiento obsesivo, lindante con la desmaterialización —que es paradójicamente compatible tanto con la retórica litúrgica de la propaganda exterior e interior como con una atención maniáticamente escrupulosa a la ejecución material— manifiesta admirablemente la persecución por parte del arquitecto de «la absoluta pureza de la idea, la armonía eterna del arte puro». Simultáneamente, su depuración geométrica y su definición prismática de la transparencia sirven a Terragni para dar cuerpo a la frase de Mussolini según la cual «el fascismo es una casa de cristal» donde no debe existir «ninguna barrera, ningún obstáculo entre la jerarquía política y el pueblo». El diagrama abstracto de hormigón y mármol, con cuatro fachadas distintas y 18 puertas de vidrio que se abren a la vez para franquear el paso entre la plaza ceremonial y el patio con el cenotafio de los mártires es un monumento exacto a la modernidad clasicista, aquella que Le Corbusier exploró en su Leçon de Rome; y es también una iglesia de la mística fascista, un recinto de culto sublime y espectral que da forma arquitectónica al solemne lema grabado en su interior: ‘Orden, Autoridad, Justicia’.

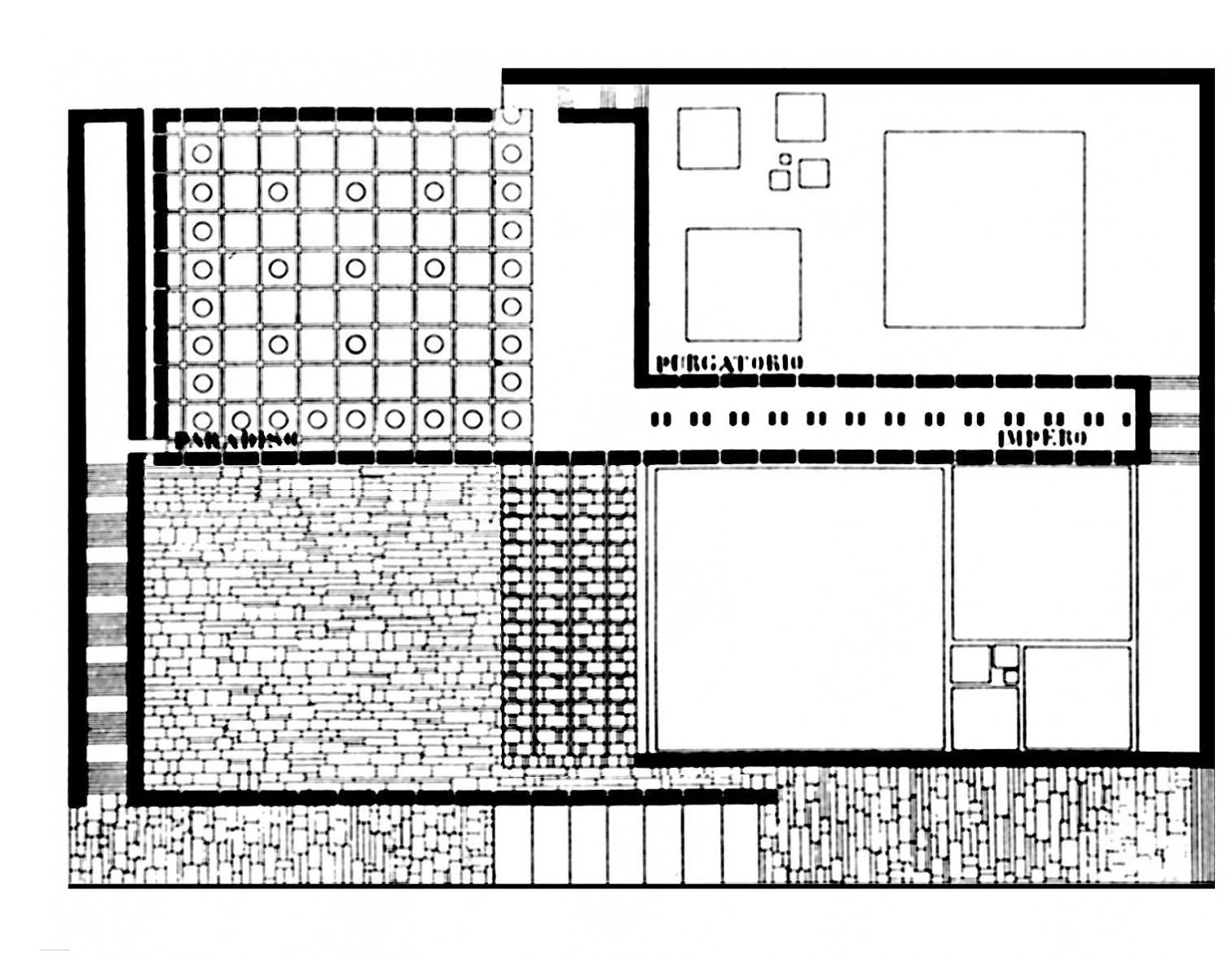

El no realizado proyecto del Danteum es un laberinto simbólico de columnas de vidrio; la Casa Giuliani Frigerio en Como, su última obra significativa, lleva al límite su exploración sintáctica de la geometría.

Polemizando desde la racionalidad técnica y la seriación industrial con las curvas dinámicas de Sant’Elia, y lejos igualmente del qualunquismo del también fascista Pagano y su Casabella, los jóvenes del Grupo 7 vivieron entre 1926 y 1931 lo que llamaron su periodo escuadrista, que cristalizó en el Novocomum de Como, un gran bloque residencial proyectado por Terragni con ecos alemanes y rusos: una etapa de guerrilla estética en los márgenes del sistema que terminó con el encargo de la Casa del Fascio al hermano del podestà y miembro del partido Giuseppe Terragni, un arquitecto de sólo 28 años que con esta asignación certificaba la confianza del aparato e ingresaba en los círculos del poder. Después vendría la urbanidad funcional y la monumentalidad reticente de las viviendas milanesas de la Casa Rustici; los rectángulos deslizantes neoplásticos y la inventiva técnica del parvulario Sant’Elia en Como; el contraste entre horizontalidad transparente y verticalidad arcaica en la Casa del Fascio de Lissone; el laberinto simbólico y las columnas de vidrio del Danteum proyectado para Roma; y la complejidad refinada de la geometría sintáctica en la Casa Giuliani Frigerio de Como, un edificio residencial que sería la última obra importante de Terragni, antes de la movilización y la guerra que le haría perder la razón y la vida.

Desde el punto de fuga de la muerte a destiempo, la figura del arquitecto crece en la distancia, desembarazada del equipaje grave de la historia, y sus obras adquieren la pátina intemporal de la pintura metafísica. Pero no es en De Chirico, sino en la desolación indiferente de los lienzos de su ocasional colaborador, el gran pintor Mario Sironi, donde sus construcciones encuentran un eco de empatía dolorosa, incapaz de segregar la obra de las ideas que la impulsaron y el tiempo que la alumbró. Terragni fue, es cierto, fascista, como fueron comunistas tantos otros arquitectos modernos que asociaron el nuevo orden racional con las auroras totalitarias. La gran arquitectura, a fin de cuentas, no fue nunca incompatible con el despotismo, y los valores éticos o políticos de la democracia se sitúan, hélas!, en una esfera distinta y distante de la excelencia artística.