No es precisamente la coherencia lo que califica el conjunto de los incontables museos españoles. Una historia y un origen como el que han tenido estas instituciones en nuestro país determina sus variopintos contenidos, titularidades, modelos de gestión, fines y objetivos. Pero que a estas alturas se siga manteniendo y fomentando este modelo de incoherencia y desorden es sorprendente. El paseo por algunos proyectos recientes ofrece indicios reveladores sobre la actual situación de la museística española.

La bien llamada neocueva de Altamira, bellamente arropada por el edificio de Juan Navarro Baldeweg, es el más imprescindible de los nuevos museos españoles. No podíamos ver la cueva de verdad y nos han dado mucho más que una réplica; a cambio de perder la magia del original nos ofrecen una sugestiva recreación del espacio real, no del que había llegado hasta nosotros alterado y desfigurado. Y es de agradecer que se haya hecho sin concesiones a la nostalgia. La cueva se expone como un objeto más dentro del edificio, tan ‘museada’ como el resto de las piezas: no cabe el menor engaño. Este acertado enfoque —en palabras de su director, provocar a la vez placer y conocimiento—, no es casual; tiene detrás un riguroso debate museológico, cuyo fruto es también el admirable y admirado edificio.

En el extremo opuesto, las opiniones encontradas acerca del proyecto de Rafael Moneo para la ampliación del Prado y la agria discusión vecinal sobre el claustro de los Jerónimos sitúan la polémica en un punto equivocado. Una vez más se discute la arquitectura sin haber debatido antes la museología: ¿es ésa la ampliación que necesita el Prado? ¿es ésta la biblioteca que necesita un museo como el Prado en una ciudad como Madrid?

Y no lejos de allí, ¿necesita el Reina Sofía la enorme ampliación proyectada por Jean Nouvel? Sí está claro que en la zona de Atocha urge una intervención urbanística, pero no hacía falta buscar la disculpa de un museo. Los visitantes habríamos preferido una operación de maquillaje interior y exterior, que remediase para siempre ese ambiente adusto y tristón que tan negativamente actúa en la percepción de las obras y en el ánimo de las personas; y los contribuyentes, una reordenación de espacios y colecciones con sus puntuales y lógicas intervenciones arquitectónicas.

En cuanto a Patrimonio Nacional, es admirable su política en los últimos tiempos, tanto en la conservación de sus colecciones como en la accesibilidad de las mismas al público. Pero precisamente ahora que su ingente patrimonio inmueble está en orden, bien restaurado y mejor administrado, abierto a la visita en condiciones razonables, ¿era indispensable construir un gran edificio de nueva planta para Museo de las Colecciones Reales en un lugar tan comprometido del centro histórico de Madrid?

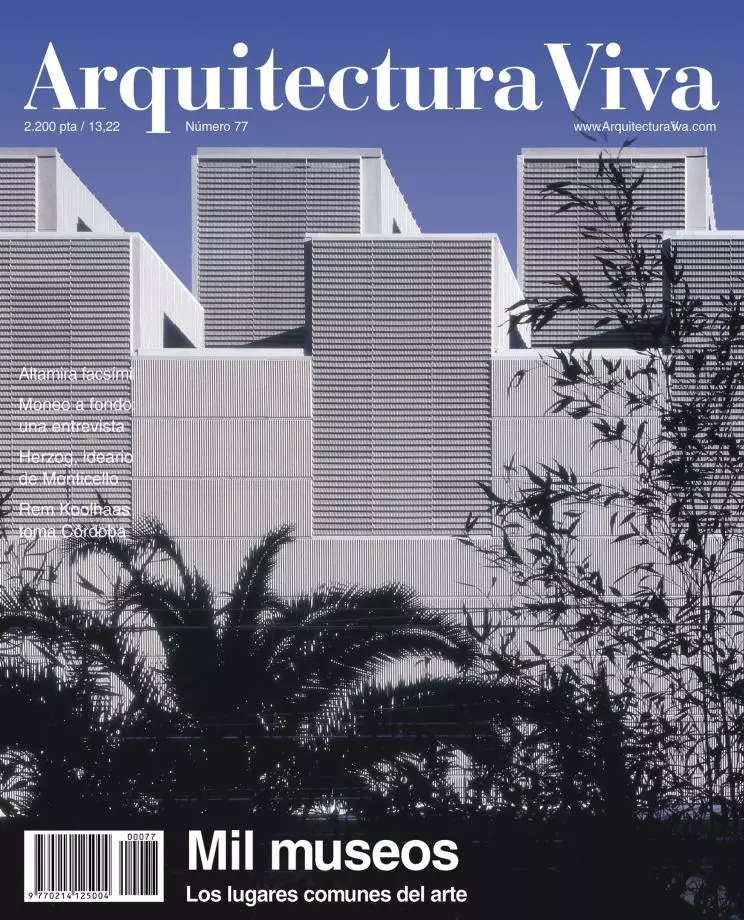

En Castellón, Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón han dotado por su parte al Museo de Bellas Artes de un edificio tan espléndido como sobredimensionado en espacios y sistemas expositivos. Su interés se centra de momento en la arquitectura, que está obteniendo todo tipo de premios, puesto que ha sido inaugurado a medio montar. Y en Doñana, el centro de visitantes construido por Antonio Cruz y Antonio Ortiz nos introduce en un tipo experimentado en otros países y que en el nuestro lleva camino de arrasar, puesto que la adaptación del concepto original al modelo hispánico quita de en medio lo más molesto de un museo: la colección y el conservador. En cualquier caso, estos centros de interpretación son necesarios y tienen un lugar preciso en el ámbito de la comunicación del patrimonio. Sólo hay que saber encontrarlo.

Los museos son caros. Es cara su construcción y muy elevados los costes de su mantenimiento. Esto es algo que nadie parece tener presente en el entusiasmo de la elección del arquitecto, de la presentación del proyecto y de la inauguración. Pero una vez que el museo ha obtenido la atención mediática deseada, se queda solo. Tan solo como su director frente a una administración pública que no quiere ni oír hablar de las duras exigencias de su vida diaria, vigilantes, especialistas, horarios, programa de conservación, investigación, actividades... Solo ante sus dificultades políticamente molestas, el museo inicia el mismo declive que sus antecesores, viejos museos abandonados, sin presupuesto ni personal, inactivos y casi cerrados. Entonces el ciclo se repite: olvidemos los museos incómodos a favor de rutilantes museos nuevos, proyectados por arquitectos famosos. ¿La colección? ¿Los objetivos? ¿El museo existente? A quién le importa. Todo empezará a entrar en razón cuando la noticia sea no la creación sino la supresión de museos porque al fin se han aplicado criterios de reordenación y selección de las colecciones museísticamente razonables.

Hecho harto frecuente, el desencuentro —por no hablar de relación inexistente— entre el arquitecto y el conservador es el origen de casi todos los conflictos que gravitan sobre los nuevos museos. La consecuencia es un protagonismo excesivo de la arquitectura, que lleva al arquitecto a tomar decisiones que corresponderían a un equipo interdisciplinar, responsable de dictar previamente los condicionantes museológicos y museográficos que conformarán el edificio. Rara vez es así, y cuando se definen los contenidos lo ya construido no se adecúa; comienza entonces la guerra entre arquitectos y museólogos. Los primeros ponen el grito en el cielo al ver alterada su obra, y los segundos enarbolan todo tipo de requisitos: humedades, temperaturas y luxes.

Normalmente la batalla la ganan los arquitectos, porque su prestigio profesional y social es mil veces mayor que el de un anónimo conservador de museos. Los arquitectos están esforzándose en renovar la arquitectura museística, en perfeccionar o transformar una tipología especialmente condicionada por el difícil equilibrio entre el contenido y las funciones. Con mayor o menor fortuna, los resultados tienen el interés de la búsqueda de nuevas fórmulas al servicio de una institución tan compleja.

Por el contrario, la museología española sigue paralizada en el tiempo, aplicando a estos edificios innovadores modelos tan trasnochados como el de museo provincial, dividido en secciones de arqueología, bellas artes y etnografía. Hoy, el discurso museístico debe hacerse de manera bien distinta, y la exposición de las colecciones debe estar al servicio de nuevas formas de comunicación. Pero de momento, la evolución sólo se detecta en el diseño arquitectónico y museográfico, rara vez en la formulación de los contenidos expositivos. La reflexión y el debate acerca de los museos españoles están todavía por hacer. Es muy urgente, pero hasta entonces no es buena solución, como ya se ha dicho en alguna ocasión, intentar combatir los males museísticos únicamente con medicina arquitectónica.