Mies en territorio Gaudí

La exposición del MoMA sobre Mies llegó a una Barcelona inmersa en los fastos del año Gaudí: dos obras antitéticas a las que une su talante espiritual.

La gaudilatría es compatible con el miesticismo. El culto a Gaudí, que con el sesquicentenario está alcanzando un paroxismo wagneriano, y la devoción por Mies van der Rohe, convertido en la divinidad familiar del actual minimalismo anoréxico, son pulsiones paralelas. En apariencia, pocas arquitecturas tan distantes como las de estos dos maestros del siglo pasado: se diría que no existen puntos de contacto entre el beinahe nichts—casi nada— del credo miesiano y el torrencial casi todo de la obra excesiva de Gaudí; el reduccionismo lacónico y rectilíneo del alemán parece situarse en el polo opuesto al abi-garramiento colorista y ondulante del autor del Parque Güell; y la voluntad repetitiva y normativa de un Mies que ha sido universalmente imitado se antoja radicalmente enfrentada a la singularidad irrepetible y huérfana de progenie de esa ‘sublime anormalidad’ que fue Gaudí. Sin embargo, entre los dos arquitectos existe un territorio común: la dedicación obsesiva y testaruda a la expresión material de una dimensión espiritual, la búsqueda extrema de la verdad trascendente a través de la belleza sensible, y la construcción de unas obras de exigente refinamiento visual e insuperable sensualidad táctil.

Antoni Gaudí, iglesia de la Colonia Güell

Mies y Gaudí comparten los orígenes artesanos —canteros de Aquisgrán, caldereros de Reus—, que otorgaron a ambos su peculiar sensibilidad ante la materialidad grave de la arquitectura; comparten también las inquietudes teológicas que hicieron al Mies ferviente lector del católico Romano Guardini un agusti-niano convencido, y que pusieron al Gaudí piadoso frecuentador de obispos en el camino de la canonización; y comparten por último el entendimiento metafísico de la arquitectura como una actividad que persigue hacer visible la esencia del mundo. El lugar central que ocupa la construcción en la obra de ambos, su común fascinación por el gótico y la tenaz voluntad de trascendencia que tiñe las biografías de estos dos solitarios son rasgos que vinculan sus figuras más allá del desfase cronológico, la diversidad de sus escenarios urbanos o la divergencia estilística de sus formas: las masas pétreas reblandecidas de Gaudí y las geometrías vítreas y heladas de Mies se nutren de idéntica sustancia espiritual.

El refinamiento visual y la sensualidad táctil son comunes a la producción de ambos maestros.

Si la construcción es importante para Mies, lo es de una suerte retórica y expresiva sin apenas relación con el pragmatismo utilitario o la proeza estructural, y otro tanto cabe decir de Gaudí. Los perfiles de acero del maestro alemán dan voz arquitectónica a la cultura técnica contemporánea de la misma manera que las parábolas o las superficies regladas del catalán representan el orden orgánico de una naturaleza armónica y sagrada, pero ni los pórticos de uno ni las bóvedas del otro constituyen innovaciones o logros de carácter ingenieril. Tiene razón el comisario del año Gaudí cuando subraya la dimensión mecánica de la obra del arquitecto, y la tienen también sus críticos cuando advierten que la lógica estructural no convierte a Gaudí en un protorracionalista. Mies, por su parte, monumentaliza la técnica a través de la abstracción geométrica, y su disciplina modular remite más a la voluntad de construir un espacio universal que al deseo de facilitar la repetición que se halla en la base de la producción seriada industrial.

Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona

Antoni Gaudí, Parque Güell

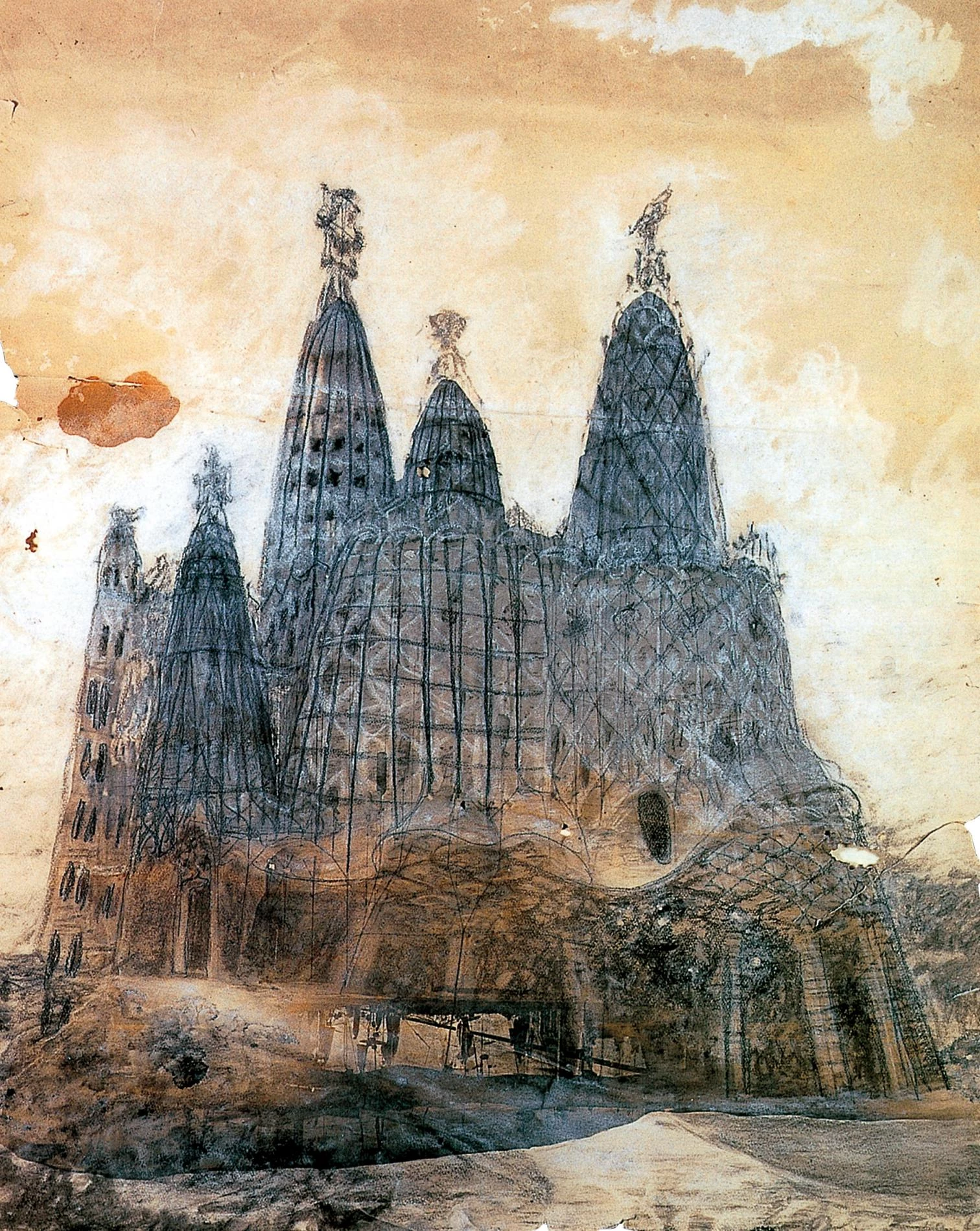

Aunque a Mies siempre se le ha considerado un arquitecto clasicista, en la tradición de Schinkel que absorbe a través de su maestro Behrens, lo cierto es que el descubrimiento de la sinceridad gótica de Berlage trastorna su trayectoria personal, desde entonces enriquecida por la tensión irresoluble entre el orden visual clásico y el orden material gótico; y en el caso de Gaudí, ese conflicto entre las leyes estéticas y las leyes físicas dota de pulso dramático a la herencia gótica (nacionalista y romántica) que le llega a través de Viollet-le-Duc y Ruskin, para conformar una obra donde el arcaísmo mítico de un medievo originario se funde con el elementarismo primitivo de un dórico aborigen. Su común secuestro por el expresionismo de Frülich se explica por la presencia en el primer Mies y el último Gaudí de aquella luminosidad redentora que sueña coronar la ciudad con una promesa de regeneración: si la Sagrada Familia es una Stadtkrone expiatoria y cristiana, la ruta que lleva del edificio de oficinas en la Friedrichstrasse berlinesa al bloque de viviendas de la Weissenhof de Stuttgart dibuja un proyecto cristalino y laico de renovación social que se eleva sobre el perfil fatigado de la urbe habitual.

Más allá de coincidencias biográficas, como sus orígenes artesanos, de las inquietudes teológicas de ambos o de su común fascinación por el gótico, el vínculo más fuerte entre las dos figuras es su empeño compartido en levantar una arquitectura que trascienda los límites de la experiencia; en los templos excesivos de Antoni Gaudí late la misma pulsión utópica que en los desnudos rascacielos de vidrio de Mies van der Rohe.

Al cabo, es el común empeño en levantar una arquitectura que trascienda los límites de la experiencia lo que hermana dos obras tan polémicamente disímiles. Si Gaudí fue un místico iluminado que exaltaba el espíritu a través de la mortificación sensual de la carne pecaminosa en aquellas vanitas de piedra putrefacta que fascinaban a los surrealistas, y si Mies fue un oráculo hermético que buscaba la verdad arquitectónica en el despojamiento progresivo de unas formas definidas con materiales de exquisita opulencia, ambos entendieron que en su obra la precisión impecable de la retina estaba subordinada a una pasión moral y metafísica. Hoy podemos rescatar al Gaudí ecológico que procura la comunión con la naturaleza en sus colonias campestres, y descubrir al Mies paisajista que integra la vanguardia artística con los movimientos de re-forma de la casa y el jardín; podemos advertir el desinterés de Gaudí por la revolución tecnológica del hierro, y constatar la displicencia de Mies frente al funcionalismo maquinal y la materialidad de la producción; y podemos deplorar la subordinación obstinada de Gaudí a la burguesía suntuaria y a la jerarquía católica conservadora, o censurar el oportunismo de Mies en sus estériles esfuerzos por congraciarse con el régimen nazi: pero todos estos rasgos superficialmente antimodernos palidecen frente a la cuestión esencial, la convicción íntegra y extrema que convierte a Gaudí en un anacoreta de delgadez penitencial cuya narración biográfica parece sublimarse con su martirio tranviario, y que transforma a Mies en un taciturno solitario cuya masa artrítica e inmóvil se hace leve en sus postreros monumentos ingrávidos.

Mies van der Rohe, Rascacielos en Friedrichstrasse

Dos arquitectos extremistas, pues: la zarza ardiente que ilumina paisajes incandescentes de lava espiritual, y el buda ensimismado que preside impasible un territorio inmaterial de geometrías transparentes; dos artistas excesivos, con cuyas obras no podemos enfrentarnos distraídos, y de cuyo contacto íntimo se sale siempre malherido; y dos colosos cuya azarosa coincidencia expositiva hace de Barcelona la capital estival de la arquitectura del mundo: una ocasión efímera que la cripta de la Colonia Güell o el Pabellón alemán de 1929 extienden en el tiempo detenido de una religión capaz de rendir culto simultáneo al beato Gaudí y a ese Mies que, como Teresa de Jesús entre los pucheros, halló a Dios en los detalles.

Antoni Gaudí, iglesia de la Colonia Güell