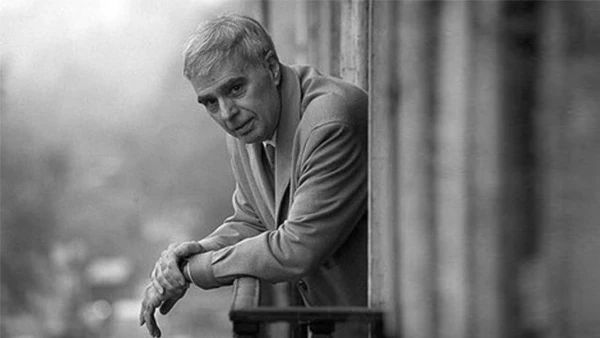

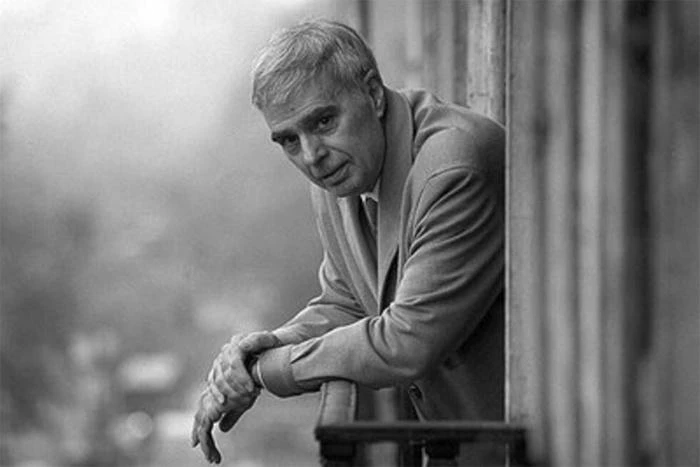

Foto: Uly Martín

Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.

La madurez insigne de tu conocimiento.

(Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca)

Antonio Fernández Alba hubiera merecido un poeta en esta ceremonia triste de los adioses, porque su itinerario vital e intelectual no fue sino una aventura lírica y artística. En otro siglo habría sido conocido con un diferente octosílabo rotundo, Antonio de Salamanca, porque era de su raíz castellana donde extraía el elegante aplomo ascético de su figura. Alto y delgado, enfundado en trajes grises de corte exacto, y con una cabeza de senador romano que infundía respeto antes de desgranar cualquier asunto con voz grave, Fernández Alba ejercía su aristocracia espiritual con una generosidad que no excluía la crítica cáustica. A los 96 años —que se antojan pocos sabiendo de sus padres centenarios—, Antonio nos dejó el 7 de mayo, confortado por sus hijas y «todos sentidos humanos / conservados», como el padre de Jorge Manrique, pero con la ausencia lacerante de su mujer Enriqueta, fallecida durante la pandemia y a la que no pudimos despedir como se merecía.

Otros hablarán de sus edificios, de los conventos salmantinos a las obras universitarias por media España, y evocarán el perfil de fortaleza que conjuga sus fidelidades orgánicas con la monumentalidad en sordina de su etapa tardía; otros registrarán su devoción por la historia en sus proyectos patrimoniales, de la Clerecía de San Marcos a las grandes realizaciones de la Ilustración en el Salón del Prado, y recordarán sus diálogos arquitectónicos con Villanueva, Hermosilla o Sabatini; otros elogiarán su extraordinaria impronta pedagógica, regenerando la Escuela de Madrid con ideas y con formas, y rescatarán de la memoria el polvo de tiza de pizarras desvanecidas donde abrevió las trazas de El Escorial o la Alhambra; otros enumerarán sus múltiples escritos, sus artículos severos y sus libros de títulos poéticos y herméticos, fingiendo que algo de su enseñanza y su figura sobrevive en la palabra impresa; pero yo solo escribiré aquí de su elegancia personal, porque «no vinimos para escuchar al maestro, sino para ver cómo se ata las sandalias», y el ejemplo de vida de Fernández Alba es una estampa veraz de su independencia intelectual y de su sensibilidad cívica. Tardará tiempo en nacer, si es que nace, un castellano así, tan rico en luces, y al que hoy recordamos con palabras que gimen.

Nuestros pasos se enredan desde los días tempranos de la Escuela, donde fui un joven profesor de su cátedra; organizamos cursos de la Menéndez Pelayo en Toledo, Santander o Sevilla; le acompañé al Ministerio de Cultura durante la etapa efímera y fértil de Javier Solana; publiqué alguno de sus títulos en mis colecciones de Hermann Blume; compartimos la asistencia regular a las sesiones de la Academia de Bellas Artes; y durante todo ese tiempo mi mujer Maite y yo disfrutamos de la amistad con Antonio y Enriqueta: una pareja de excepcional refinamiento y exigente talante, cuya huella se desdibuja hoy con su ceniza, sin que quepa el consuelo falaz de la supervivencia en el legado o en la obra, y que ilumina con violencia la fragilidad de la existencia y la seguridad del olvido. Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando.