La Arabia Feliz que surtía al mundo antiguo de olíbano, mirra y canela —en el Yemen actual— se ha desplazado al noreste de la península, hacia lo que la mayor parte de la historia solo fue la Arabia Desierta. Bajo las arenas de Ghawar, en los años treinta se descubrió en el reino saudí una de las reservas de petróleo más grandes del mundo; un hallazgo que catapultaría al país y lo inscribiría a finales del siglo en la lista de principales economías del globo.

En este tiempo, el estatus se ha ido sosteniendo en ingentes campañas de imagen, especialmente necesarias donde sigue imperando una intransigente teocracia. De la importancia de estas maniobras es sobre todo consciente Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero, que se ha preocupado de introducir numerosas reformas, tímidas en materia de derechos sociales, pero ambiciosas en lo relativo al poder blando. A golpe de talonario ha conseguido, por ejemplo, llevar a Arabia Saudí una Expo y un Mundial de Fútbol, atraer a científicos o deportistas de élite, y, por descontado, trufar el territorio de macroproyectos.

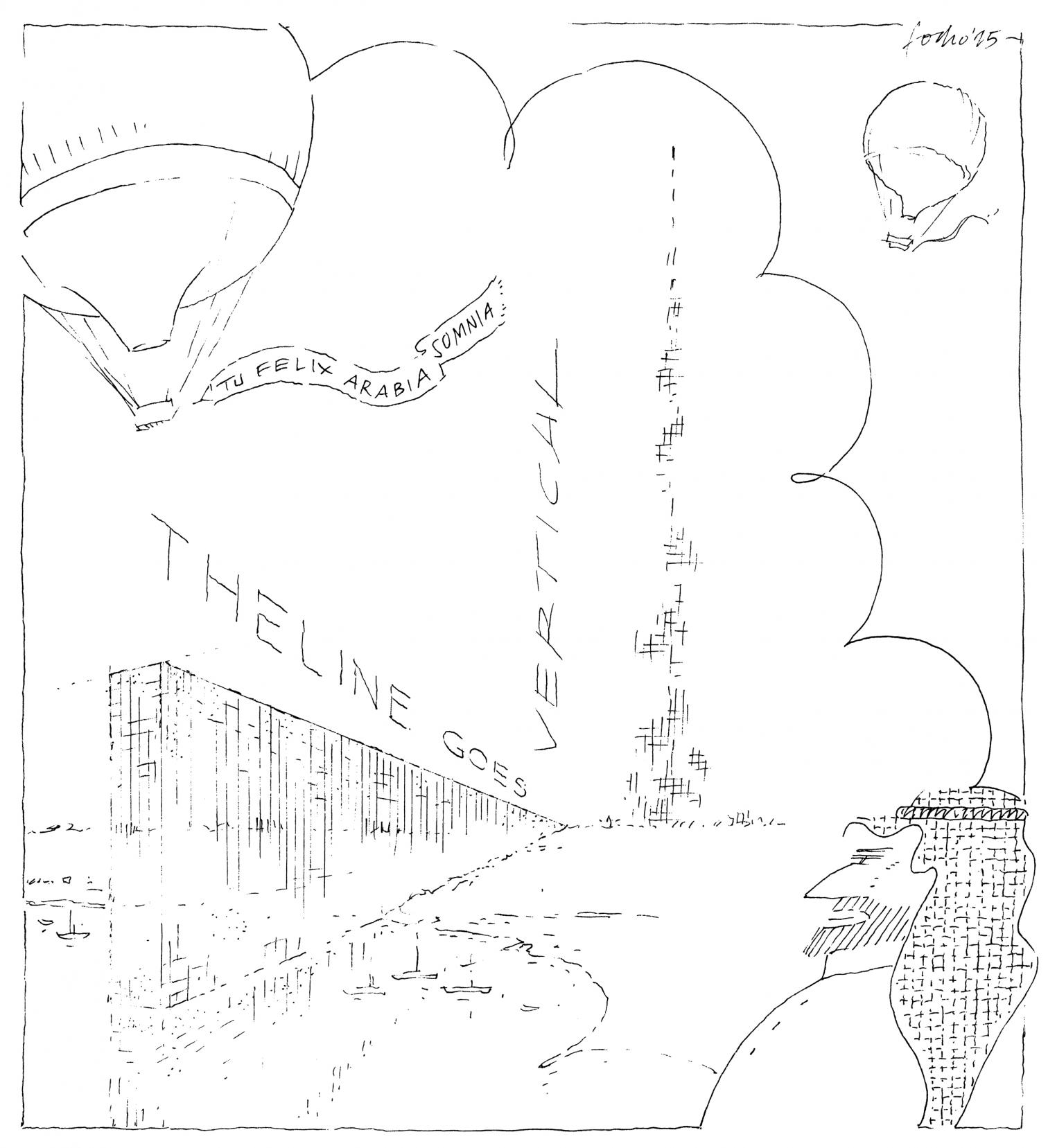

No contento con tener una de las torres más altas del mundo —la del Reloj en La Meca, de gusto nulo—, el gobernante quiere ahora superar el récord del Burj Khalifa más que por duplicado, con un rascacielos de dos kilómetros del que se encargará Foster+Partners. Tras el fracaso de otro megalómano empeño, The Line —que será acortado por su coste—, está por ver cómo se afronta este nuevo reto del que poco se sabe, y si destacará por algo más que una alzada asegurada por el oro negro. Porque, como recordaba Elizabeth Taylor a un advenedizo James Dean en Gigante, «el dinero no lo es todo».