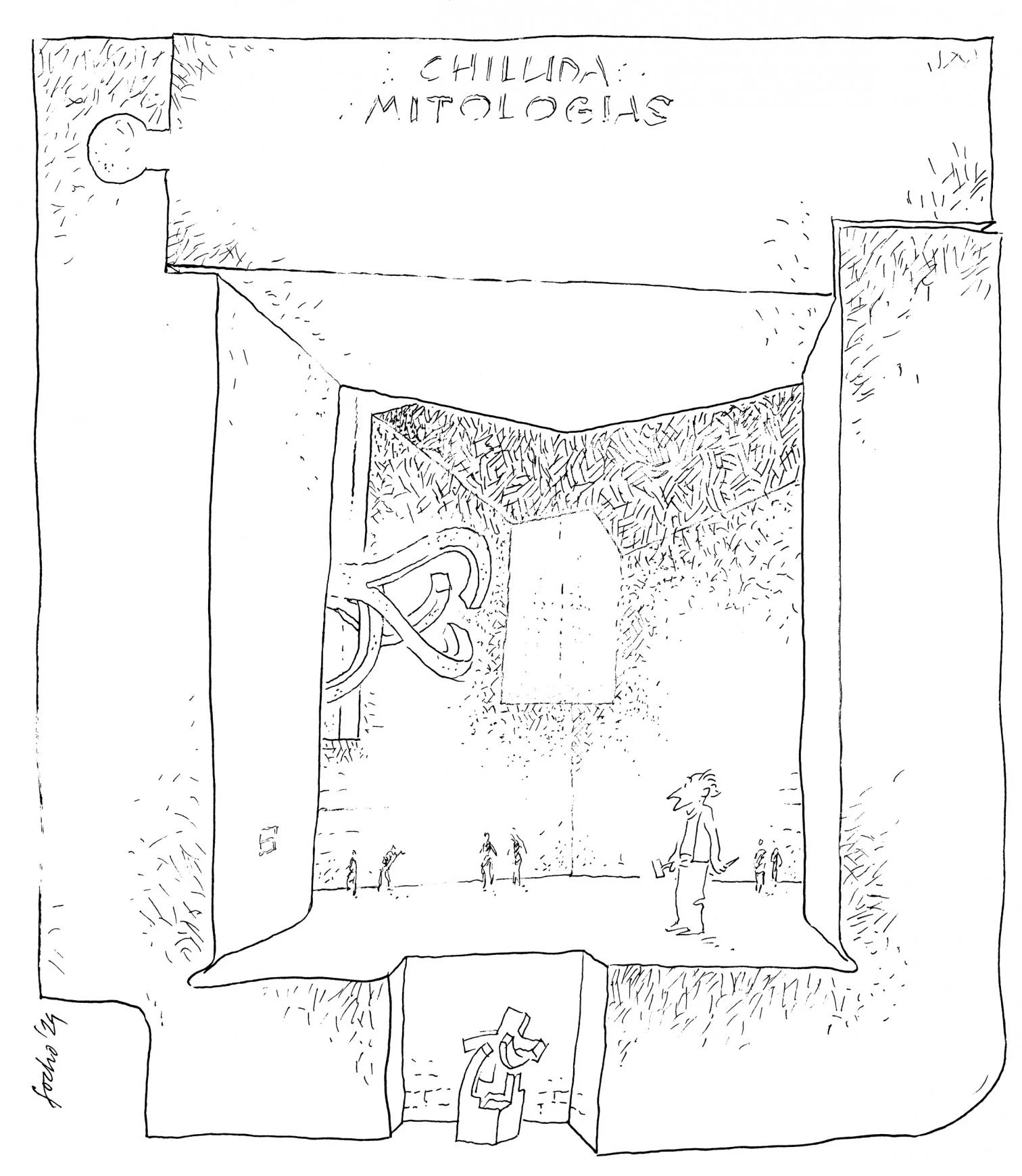

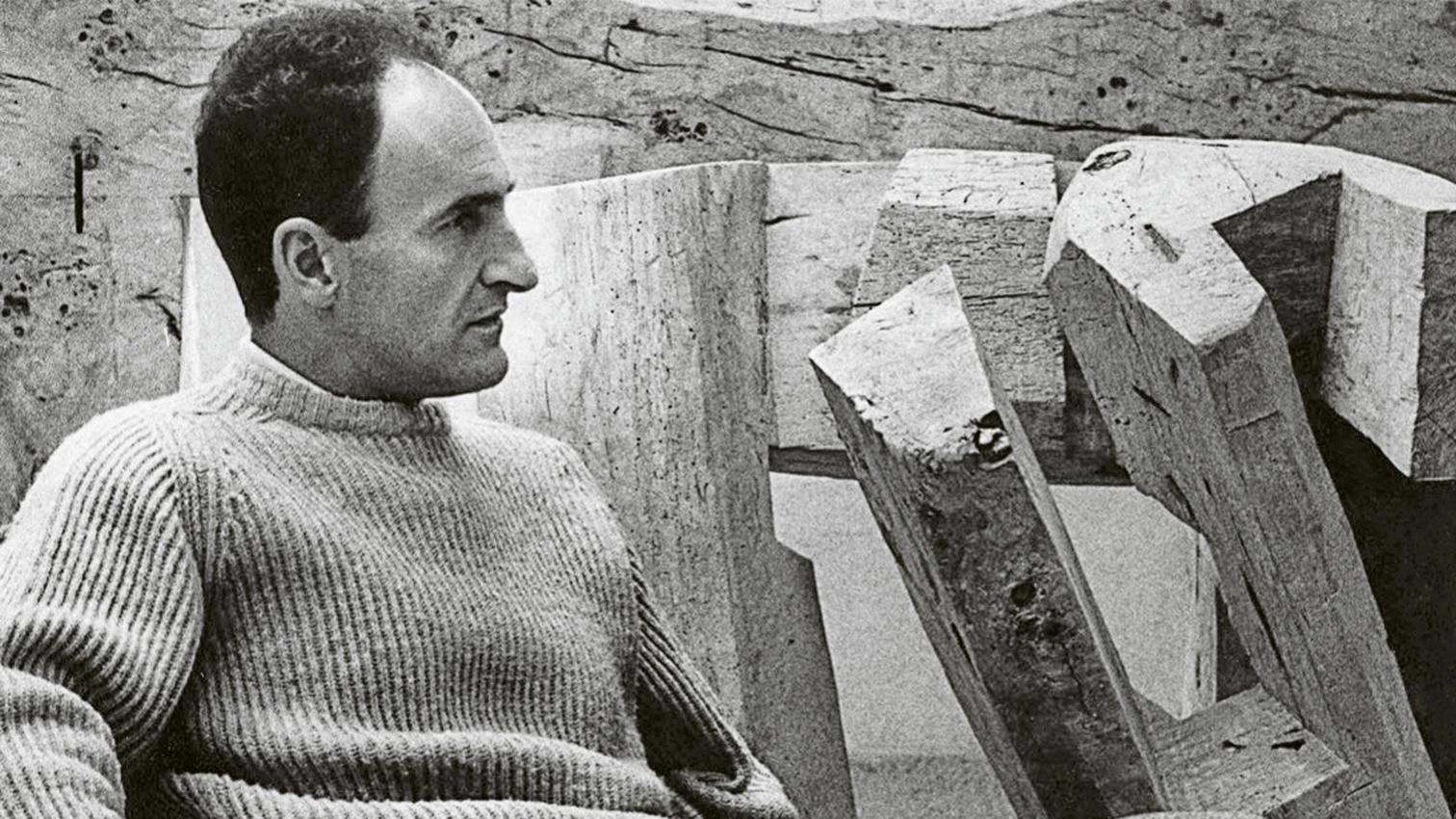

© Archivo Eduardo Chillida

El impulso transgresor de las vanguardias dio pie a un peculiar proceso de contaminación: la arquitectura tendió a artistificarse, en tanto que el arte aspiró a volverse arquitectura. Si los edificios han asumido la plástica abstracta o incluso han devenido en esculturas, las artes han ido perdiendo la peana para explorar la tridimensionalidad de la instalación o incluso del espacio urbano. Es difícil encontrar una figura en la que esta contaminación se haya dado de una manera más natural y fructífera que Eduardo Chillida. No solo porque, poco después de abandonar el fútbol —fue portero de la Real Sociedad—, pisara por un tiempo las aulas de una escuela de Arquitectura, sino sobre todo porque Chillida propició desde el comienzo de su carrera —con acero, hormigón, piedra o papel— el diálogo arquitectónico entre la masa y el espacio e hizo de él una obsesión filosófica, casi mitológica, como prueba el interés que su obra suscitó en el mismísimo Martin Heidegger. Este año se cumple el centenario del maestro guipuzcoano, y más allá de las polémicas —las que en su tiempo le opusieron al otro gran escultor ‘arquitectónico’, Jorge Oteiza, y las que, sin quererlo él, le enfrentaron a los ecologistas con ocasión del bellísimo proyecto de Tindaya—, su figura no hace sino acrecentarse. De ahí que, desde Arquitectura Viva no podamos sino sumarnos al homenaje al que cabe considerar ya uno de nuestros artistas más universales.