La paradójica evolución de los estadios

De los huesos a las pieles

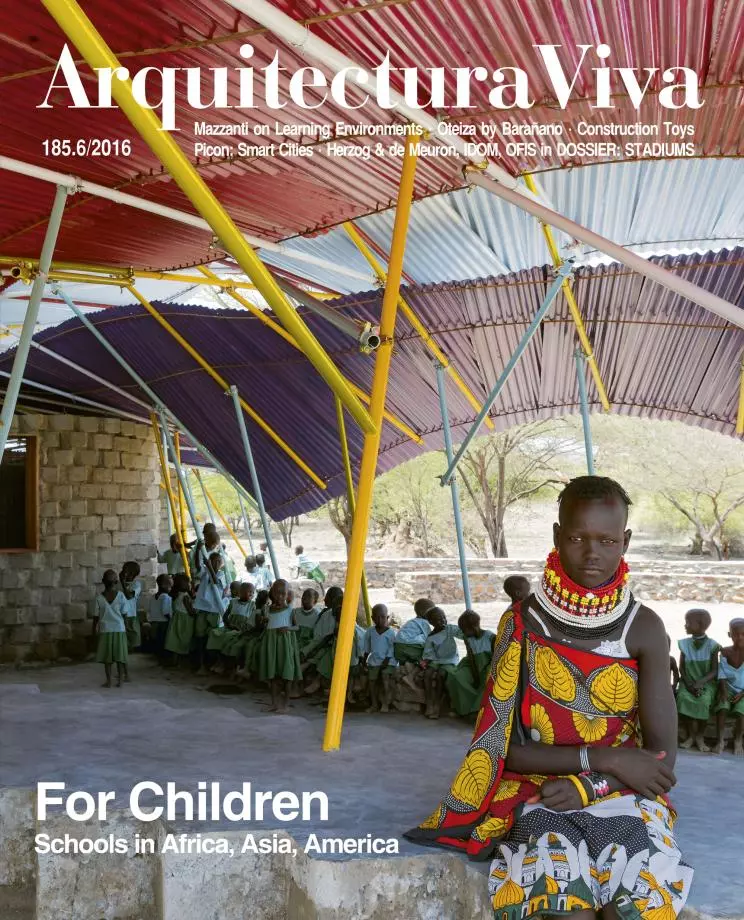

Herzog & de Meuron, Allianz Arena, Munich (Alemania)

El estadio más antiguo del que se tiene noticia fue el de Olimpia, que albergó los primeros Juegos Olímpicos de la historia, en el año 776 a.C. En Roma, el más importante fue el llamado Coliseo (Anfiteatro Flavio), escenario donde los gladiadores se descuartizaban o luchaban contra fieras. Tenía un aforo para 50.000 espectadores con 80 filas de gradas que daban cabida a todas las clases de la sociedad romana. En el año 107 d.C. el emperador Trajano celebró una de sus victorias con 137 días de juegos, en los que lucharon 10.000 gladiadores y se sacrificaron más de 1.000 fieras. En realidad, se trataba de algo que no resultaba muy diferente del mayor espectáculo del mundo contemporáneo, el fútbol: los buenos gladiadores, como los buenos futbolistas, atesoraban fortunas; en pocos años, eran ‘vendidos’ entre sus amos y respaldados por apuestas.

Tras la celebración de las primeras Olimpiadas modernas en 1896 en Atenas, y coincidiendo con el desarrollo de la cultura de masas, todas las ciudades importantes comenzaron a construir estadios de gran capacidad. Basta mencionar el caso de Los Ángeles, que en 1932, y a pesar de la gran depresión, se presentó como candidata para los Juegos con un estadio cuyo aforo alcanzaba la cifra récord de 100.000 espectadores. La ciudad que finalmente albergó aquellos Juegos (1936) fue el Berlín de la Alemania nazi, donde Hitler hizo construir un nuevo Coliseo con el ‘sobrio’ lenguaje neoclásico preferido por el nuevo ‘emperador’. A partir de ese momento, los estadios olímpicos se convirtieron en las nuevas catedrales para los gobiernos y sus ciudades, en máquinas de propaganda.

Sinceridad estructural

En los alegres años 1960 los palacios de los deportes de Roma (Pier Luigi Nervi, 1960), Tokio (Kenzo Tange, 1964) y México (Félix Candela, 1968) inauguran una época desbocada donde la belleza proviene del uso racional de la estructura, y que no podemos dejar de admirar con sincera nostalgia. Los edificios deportivos empezaban a cumplir, además de su específica función, un papel propagandístico de la nueva arquitectura experimental.

El Palacio de los deportes de Nervi es una gran cúpula nervada que resulta muy característica de su autor. Se construye con piezas prefabricadas que dibujan la forma de un perfecto diamante, entre las que se vierte el hormigón de los radios resistentes. La cúpula está sostenida por una corona perimetral de 36 pilares inclinados en forma de Y, de manera que el espesor de la lámina superior es de sólo 12 centímetros. Su eficacia estructural y energética fue un hito para su época.

Los pabellones de Tokio diseñados por Kenzo Tange son una reinterpretación de la pagoda japonesa y las tiendas tensadas bereberes, en la que se utilizan las técnicas estructurales de los puentes colgantes. Dos círculos en planta se entrecruzan sostenidos por enormes pilares que sujetan unos cables de acero con los que se tensan dos paraboloides hiperbólicos de sorprendente ligereza. El edificio parece como si estuviera a punto de echar a volar y, para apreciar la elegante estructura, el observador debe moverse.

Por su parte, el Palacio de los Deportes de México, de Candela y que fue bautizado como el ‘Palacio de los mil soles’, es una estructura geodésica de barras de acero apoyadas en contrafuertes inclinados con forma de V que delimitan los accesos. De esta estructura cuelgan los paraboloides hiperbólicos (esta vez de aluminio) típicos de la arquitectura de Candela.

En estos tres proyectos todo es lo que parece; son obras de ingeniería pulcras y sinceras. Los conceptos ideológicos y estructurales de Buckminster Fuller —en especial la pretensión de cubrir la máxima superficie con la mínima cantidad de energía— están obviamente detrás de estas maravillosas láminas de materiales etéreos y geometrías experimentales. Además, estos tres palacios se han convertido con el tiempo en instalaciones ideales para grandes conciertos y espectáculos de todo tipo, un aspecto muy a tener en cuenta para la mercadotecnia arquitectónica y que minimiza, en parte, las críticas feroces que acompañan a estas infraestructuras de coste elefantiásico y escasa ocupación una vez terminados los eventos deportivos.

Dos filones sin explorar

Los Juegos de México (1968) se celebraron en el sinuoso Estadio Universitario construido en 1952 por Arturo Pérez Palacios y definido por Frank Lloyd Wright como el «más importante de la América Moderna». Parte de sus graderíos fueron excavados y no se dispuso ningún tipo de cubierta. Sus fachadas inclinadas, que ocultaban la estructura de hormigón, fueron recubiertas por imponentes murales del artista Diego Rivera, y su piel pétrea influyó sin duda en otro de los grandes estadios modernos, el de Múnich.

Para cubrir la pesada y autoritaria sombra dejada por los juegos de Berlín, Frei Otto y Günther Behnisch diseñaron una estructura caprichosa que daba cuenta del tema de los Juegos Olímpicos de aquel año ‘The Happy Games’ (1972). Se trataba de una estructura tensada que fluía continua sobre gradas modeladas con un suave movimiento de tierras y construidas con los escombros producidos por la II Guerra mundial. Una nube parecía flotar sobre el lugar y su sistema de mástiles exteriores al graderío y cables permitían una nueva y sorprendente forma de gran economía material.

Los estadios de México y Múnich —el primero, rotundo y ‘primitivo’; el segundo, una membrana ‘anoréxica’ y tecnológica— abrieron filones que no han tenido continuidad en el discurso contemporáneo, y han acabado quedando como epílogos de una posible fusión entre el paisaje y la arquitectura.

‘Vigorexia’ o ‘genius loci’

Agotadas las ubres de los presupuestos públicos para la construcción de equipamientos sociales y culturales, en los últimos años ha emergido con fuerza la economía del fútbol, nuevo opio que divierte y aglutina al pueblo, como en los tiempos de la vieja Roma.

Pero los ejercicios de vigorexia estructural no dan ninguna respuesta innovadora: donde antes aparecían nuevos lenguajes, caminos exploratorios, búsqueda de la eficacia energética y económica o transferencia entre disciplinas, ahora campa a sus anchas sólo una tradición maquinista de tecnología omnipotente. Varias décadas de fiascos arquitectónicos y de estadios mediocres resueltos por ingenieros han llevado al uso del arco sustentante de cubiertas colgadas hasta un agotamiento retórico y estereotipado. En esta tierra yerma, ¿es posible superar la lectura del estadio como un gigantesco amasijo de acero, vigas trianguladas y mástiles retorcidos?

Pero es en este panorama colmatado de ejercicios de vigorexia que palidecen ante los brillantes proyectos de los arquitectos de los años 1960 donde aparece una nueva generación de arquitectos. Animados por su indisimulada pasión por el deporte rey, Herzog & de Meuron han protagonizado los proyectos más sorprendentes del nuevo siglo, entendiendo a la perfección las nuevas funciones escenográficas y urbanas que soportan los nuevos estadios. El ‘nido’ de Pekín, realizado en colaboración con el artista Ai Weiwei, propuso una idea conceptualmente disruptiva, acentuando el azar como una metáfora que conectase con la tradición china. La rápida denominación popular del ‘nido de pájaro’, junto a su clara vocación urbana (visible en la prolongación de su geometría en caminos que irradian del estadio), han convertido al estadio en un foco de actividad comercial y social. El gesto de retranquear la fachada hacia el interior genera un espacio intersticial que se regala a la ciudad y recuerda a los palacios de Nervi y Candela. También su forma envolvente que dibuja una perfecta ‘silla de montar’ o paraboloide hiperbólico parece un homenaje a los maestros de los años 1960.

Tanto en este proyecto como en la Arena de Múnich nos encontramos ante una actualización de las ideas de Semper sobre el origen de la arquitectura asociado al el tejido y a la envolvente en cuanto cualidades ‘profundas’ que generan un espacio sensorial confortable. Pero es la figura de Aldo Rossi, maestro de los suizos, quien aparece de forma obvia con sus conceptos de ‘experiencia’ y ‘analogía’, entendidos como un proceso de identificación con el genius loci.

La arquitectura de Herzog & de Meuron, sin embargo, no se nutre de narrativas históricas, sino que genera sus propias referencias desde cero, creando un lenguaje propio para cada obra, como atestiguan sus innumerables variaciones en maquetas. En este sentido, si debemos mirar hacia la historia —parecen preguntarse—, ¿por qué no retroceder más para fijarnos en la célula, los bosques, los ojos, la artesanía o los fenómenos atmosféricos? Así, los proyectos de Herzog & de Meuron son máquinas de gran eficacia y visibilidad en un entorno hipermediatizado, y generan un poderoso genius loci, leyendo un contexto cultural e interpretándolo con un nuevo vocabulario formal. Pretendida o casual, la relación sentimental con estos nuevos estadios se materializa en el bautismo popular de estos proyectos con apodos populares como ‘el nido’, ‘el bote inflable’, el ‘bosque’ o ‘el Coliseo’.

Se trata de una nueva arquitectura analógica que recupera los valores de la posmodernidad, que relega los cantos de sirena tecnológicos a la condición de vestigios oxidados, y que explora caminos de libertad conceptual y formal de posibilidades inusitadas.