Concursos con urna

Los arquitectos del Museo de los Sanfermines en Pamplona y la sede del Gobierno de Cantabria en Santander se han elegido consultando a la población.

Los arquitectos desconfían de las urnas. La mayor parte de las obras maestras que admiran son producto del despotismo o la teocracia, y tienden a pensar que los juicios estéticos de las gentes comunes son tan previsibles como desdeñables. Atrapados entre el narcisismo romántico de las vanguardias incomprendidas y la repugnancia elitista ante la mediocridad del gusto popular, reaccionan ante la soberanía del vulgo con ánimo ofendido e impaciencia insurrecta: someter sus proyectos al veredicto de las urnas se les antoja una humillación deliberada, que expone su trabajo al juicio indocumentado de profanos. Sin embargo, la arquitectura es un arte útil y un arte público, que no puede evitar comparecer ante el tribunal del juicio general, una obligación perentoria cuando se trata de edificios públicos, al servicio de todos y con el dinero de todos financiados. Es verdad que hay elementos y circunstancias sólo asequibles al ojo entrenado; pero no lo es menos que la función del experto es precisamente la de hacer inteligible lo oscuro, a fin de facilitar la formación del juicio de cualquiera.

La opinión ciudadana y el fallo del jurado fueron coincidentes a favor de la propuesta de Mansilla y Tuñón en el concurso del Museo de los Sanfermines.

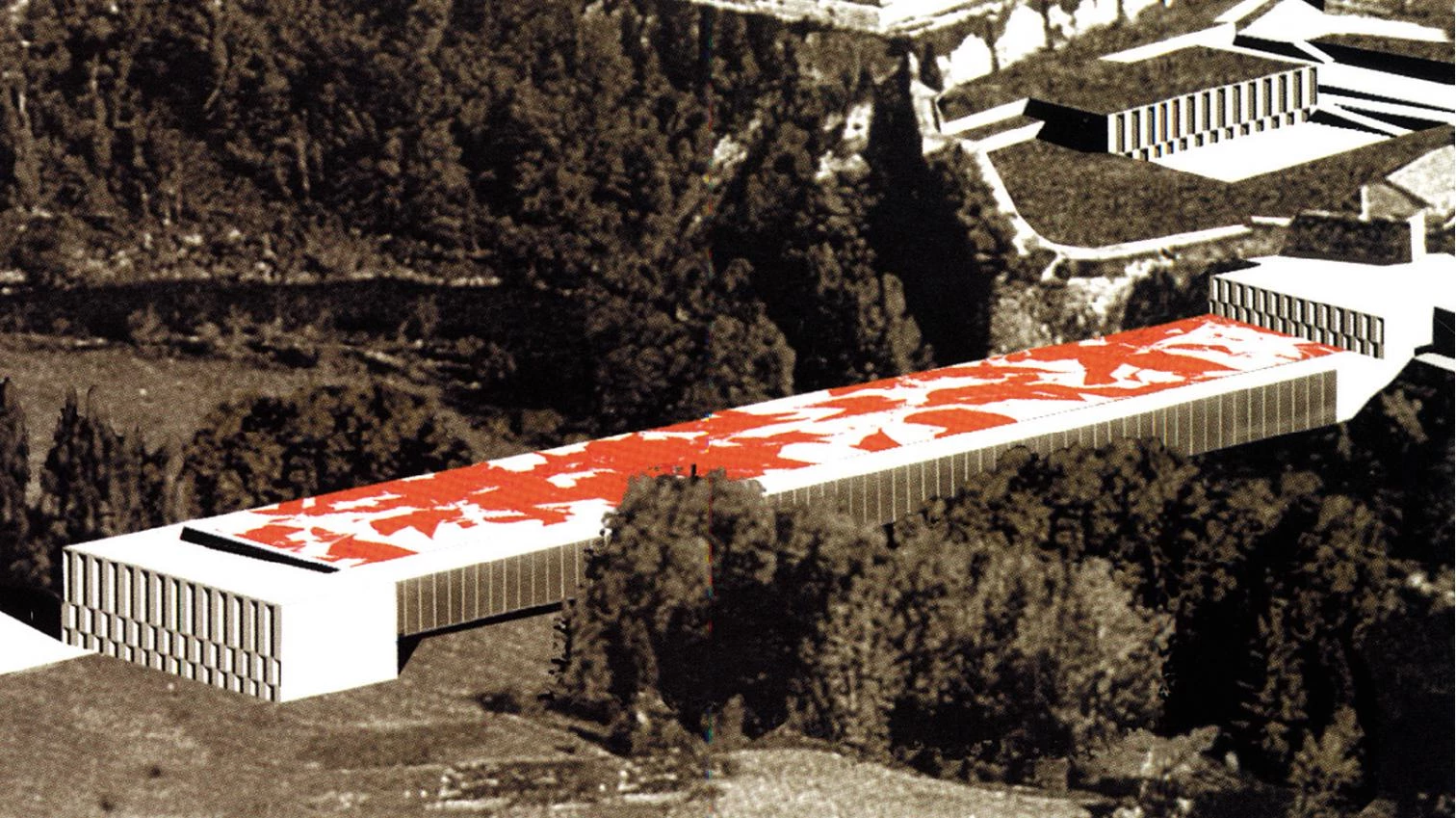

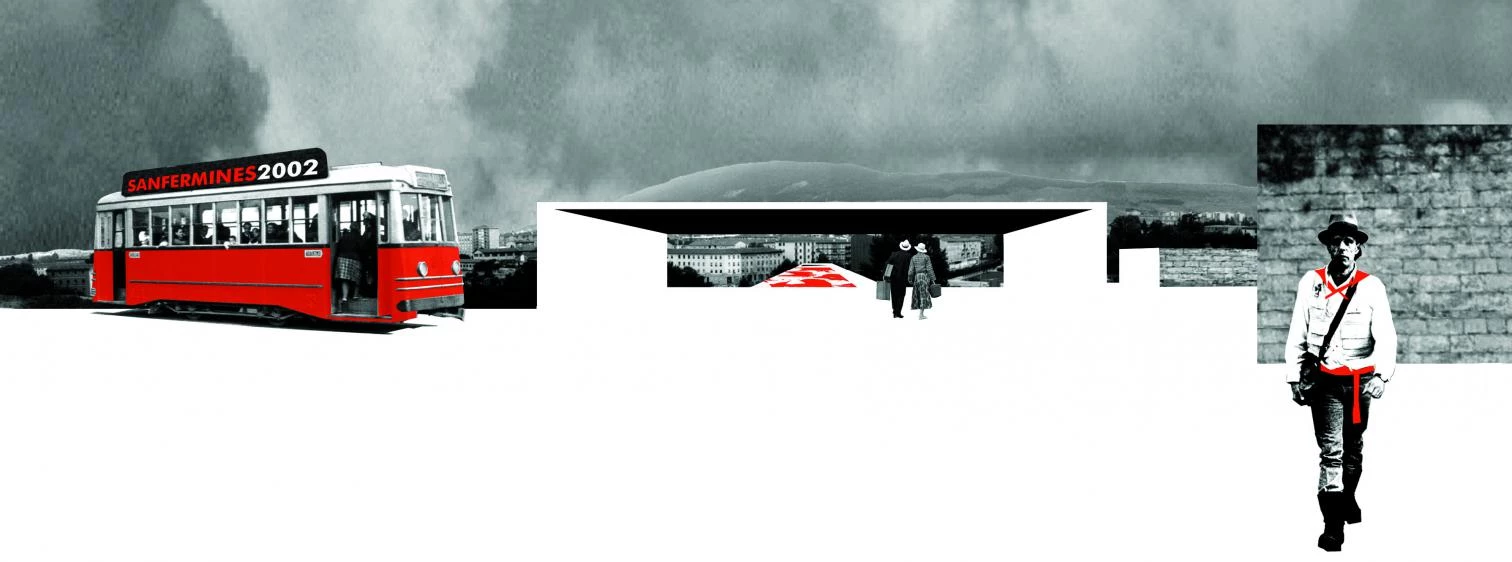

En Pamplona, el Ayuntamiento eligió a ocho equipos de arquitectos para desarrollar el proyecto del futuro Museo de los Sanfermines, una obra de gran importancia por la carga simbólica de la fiesta del Encierro, pero de usos tan imprecisos como su propia ubicación, en un área vagamente definida a caballo entre el casco histórico fortificado y un ensanche suburbial. El japonésArata Isozaki, el holandés Erick van Egeraat, los portugueses Rocha y Byrne/Mateus, los madrileños Perea y Moreno Mansilla/Tuñón, el catalán Jordi Garcés y el equipo del navarro Mangado con los argentinos afincados en Boston Machado/Silvetti compitieron por esta obra emblemática de la ciudad con ocho propuestas tan laboriosamente preparadas como inevitablemente heterogéneas, sin duda como consecuencia de la deliberada indefinición del concurso. Para ampliar el ámbito del debate, el jurado seleccionó tres propuestas —situadas respectivamente en un baluarte de la ciudad histórica, al borde del polígono que se extiende al otro lado del río, y en forma de puente entre ambos emplazamientos— y convocó a los arquitectos para una segunda fase, celebrada tras la exposición y votación pública de los tres proyectos finalistas.

Las urnas en los dos lugares donde se mostraron las maquetas y la encuesta realizada entre los lectores del Diario de Navarra arrojaron un resultado conjunto que favorecía en primer lugar el proyecto de museo-puente realizado por Luis Moreno Man-silla y Emilio Tuñón, con 797 votos, seguido de cerca por el edificio en el baluarte del arquitecto de Oporto João Álvaro Rocha, con 607, y, ya a mayor distancia, por las cajas lacónicas de los lisboetas Gonçalo Byrne y Manuel Mateus, con 206. Tras oír a los arquitectos y examinar las versiones modificadas de los proyectos, el jurado se pronunció en el mismo sentido que el voto popular, eligiendo a los madrileños como arquitectos del Museo de los Sanfermines; una decisión arriesgada por el impacto visual de su lírica propuesta sobre el parque de la ribera del río Arga, pero muy segura si se tienen en cuenta el talento y realismo demostrado por la brillante pareja en sus museos de Zamora y Castellón. En Pamplona construirán a los pies de su antiguo maestro y mentor Rafael Moneo, que levanta ya los paños de hormigón del Archivo de Navarra sobre el perímetro fortificado que domina el río y el futuro museo; un Moneo, por cierto, que también ha obtenido el favor popular en el más reciente concurso plebiscitario, convocado para realizar en Santander la sede del Gobierno de Cantabria.

Rafael Moneo

Peter Eisenman

Polémico por el desajuste entre solar y programa, el concurso internacional para la nueva sede del Gobierno de Cantabria en Santander enfrentó a cinco equipos; tras una consulta popular, el proyecto se adjudicó a Rafael Moneo.

Carlos Ferrater

David Chipperfield

Jéronimo Junquera

En este último caso, la administración regional invitó a siete arquitectos para proyectar, en un incómodo solar de Santander, la colosal nueva sede del Gobierno. Dos de ellos, el suizo Mario Botta y el santanderino Juan Navarro Baldeweg, declinaron participar en el concurso, por motivos no especificados pero quizá no ajenos a las desmesuradas demandas de las bases, que obligaban a insertar en el lugar un volumen a todas luces excesivo, violentando la densidad regular de la ciudad consolidada. Los restantes cinco arquitectos se atrevieron a enfrentarse con el desatino de la escala usando estrategias diferentes: el norteamericano Peter Eisenman conseguía amortiguar el impacto del edificio fracturando su volumen en cuerpos sinuosos que se extendían también sobre una finca colindante; el catalán Carlos Ferrater descomponía el proyecto en fragmentos oblicuos revestidos de una fachada azarosa; el madrileño Jerónimo Junquera situaba parte del programa en una gran torre de 15 plantas, ajustando así mejor el volumen restante a las exigencias del entorno; el británico David Chipperfield renunciaba a domesticar el tamaño, proponiendo un desafiante, gigantesco y elemental cubo de vidrio; y el navarro Rafael Moneo intentaba disculpar su ti-tánico prisma de cristal con un gran vacío escalonado que se excava en el volumen del edificio para crear un pórtico público de acceso.

También aquí se solicitó la opinión ciudadana, a través de una exposición itinerante de las maquetas que recorrió la región, y otra exposición virtual con fotomontajes que podía visitarse en la red. Sumados los votos de las urnas con los emitidos a través de Internet, la consulta dio ganador a Moneo con 1.759 adhesiones, seguido de Eisenman con 1.528, Junquera con 1.415, Ferrater con 1.172 y, en el último y muy descolgado lugar, Chipperfield con 348. A diferencia de lo ocurrido en Pamplona, donde el sondeo sólo perseguía pulsar la opinión, en Santander la consulta era vinculante, ya que la administración advirtió que el proyecto final se elegiría entre los tres que obtuviesen un mayor número de votos. Al añadir a esta circunstancia la descalificación de Eisenman por ocupar un solar anejo (mientras paradójicamente se anunciaba la futura compra de terrenos colindantes para reducir el impacto del edificio, acaso para amortiguar las críticas de los que, como el Colegio de Arquitectos, censuraron la desmesura de la operación), fueron Moneo, Junquera y Ferrater los tres arquitectos entre los cuales el presidente cántabro decidió el ganador, que sería finalmente el más votado, Rafael Moneo.

Rafael Moneo

Peter Eisenman

Jerónimo Junquera

Carlos Ferrater

David Chipperfield

Hay muchos motivos para sentir recelos ante la arquitectura plebiscitada. La presión para que una democracia de consenso construya arquitecturas de consumo puede ser intolerable, y es lógico defender las obras institucionales de la trivialidad amable que el consumidor reclama en la construcción comercial. Pero es dudoso que ante la extensión unánime de la televisión basura o el espacio basura, la única vía sea la defensa de una «excepción cultural» administrada por expertos. El último premio Turner ha recaído en Martin Creed, un artista británico que expone una sala enteramente vacía iluminada a intervalos de cinco segundos, y ante la polémica suscitada algunos críticos han reclamado que los profanos se abstengan de opinar sobre cuestiones artísticas. No sé si este rechazo arrogante del populismo es el camino más adecuado para el arte contemporáneo, pero sí estoy seguro de que no es el mejor para un arte público como la arquitectura. Desdeñar las cifras de ventas, los ingresos de taquilla o los shares de audiencia no debería conducir a prescindir del público, y la alergia de los arquitectos a las urnas tampoco puede excluir a los ciudadanos de las decisiones sobre la ciudad.