Barragán en blanco y negro

El centenario del maestro mexicano anima a glosar con sobriedad una obra cuya fama actual se asocia en exceso a la brillantez cromática de sus muros.

Un muro rosa, una celosía amarilla, una tapia violeta: la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán se apocopa a menudo en texturas rugosas y colores encendidos, una inesperada combinación de aspereza táctil y violencia visual que resume eficazmente su devoción paralela a la austeridad franciscana y a la sensualidad oriental; sin embargo, este elocuente oxímoron sensorial oculta con su fulgor cromático el laconismo esencial de unas casas y unos jardines que aspiran a construir paraísos a través del despojamiento, en un itinerario místico y erótico que transita del rumor de las fuentes al silencio de las acequias. Si contemplamos a Barragán en blanco y negro, la trayectoria artística y vital de este refinado caballero católico se nos hace a la vez más transparente y más hermética, más irritante en su criollismo ensimismado y más desconcertante en sus hallazgos testarudos, más trivial en su exotismo arcaizante y más profunda en sus convicciones intemporales.

Escenario de su infancia, la árida sierra del Tigre en Jalisco es el punto de partida de una trayectoria condicionada por el descubrimiento, en un temprano viaje a Europa, de los jardines islámicos y los de Ferdinand Bac.

Alimentado siempre por el humus nutricio de una infancia de haciendas y de potros, algunos han visto en el Barragán arquitecto un trasunto del Rulfo escritor y fotógrafo, al tener ambos sus raíces en las geografías áridas de la sierra del Tigre, en el sur de Jalisco; pero mientras Juan Rulfo percibe aquel territorio desolado como escenario de un drama antropológico y coral, Luis Barragán se apropia del paisaje vernáculo como marco de una exploración individual y solitaria. Al término de sus estudios de ingeniería y arquitectura, y durante el inevitable viaje a Europa, el joven tapatío descubre en los jar-dines islámicos andaluces un sueño de armonía que entra en resonancia con la naturaleza inocente de su niñez, y en los jardines mediterráneos y decadentes de Ferdinand Bac una promesa de felicidad que pal-pita en sintonía con las construcciones tradicionales de su tierra natal: cuando regresa a México en 1927, el arquitecto ha trazado ya el camino de soledad que le devolverá a los jardines y los ranchos de su infancia.

En las casas construidas en Guadalajara antes del definitivo traslado a Ciudad de México en 1936, la sensibilidad regional no es ajena a las arquitecturas neocoloniales coetáneas en California o Florida, de las sobrias tapias encaladas del estilo misión a los exuberantes jardines y recatadas celosías de las mansiones ‘españolas’, y Barragán comienza a balbucear un idioma propio. Pero en las obras realizadas en la capital durante los cuatro años siguientes, el arquitecto intenta reconciliarse con la modernidad más somera y mercantil, y el resultado son un puñado de edificios pragmáticos y mediocres, en un extravío progresivo que sólo detendrá en 1940 la decisión de no trabajar para terceros, limitando su actividad a sus propias promociones; una fórmula eficaz que confunde el arquitecto y el cliente, y que dará a Barragán sus mejores éxitos profesionales y sus más felices logros artísticos.

Como arquitecto de ‘fraccionamientos’ —urbanizaciones parceladas donde el promotor diseña calles, plazas y cerramientos— Barragán adquiere terrenos y desarrolla colonias en las que construye jardines y obras ornamentales, en una actividad a la vez económica y estética que culminará en sus grandes realizaciones paisajísticas: los vergeles volcánicos de El Pedregal en 1945-1952, las avenidas de fresnos y eucaliptos de Las Arboledas en 1957-1963, y las fuentes y senderos ecuestres de Los Clubes, realizados entre 1965 y 1968. Tres conjuntos de exquisita serenidad, levantados con geometría, vegetación y silencio, y donde la materia grave de la construcción contrasta con los azares de la topografía, los caprichos de la botánica y el aleteo impreciso de la brisa, los pájaros o el agua. Desnaturalizados por desgracia casi todos, su espíritu onírico y plácido sobrevive intacto en las fotos de época, que desprenden un perfume de perfección inmóvil y soledad sonora.

Barragán adquiere terrenos en las afueras de la capital y desarrolla urbanizaciones donde cristalizan sus grandes obras paisajísticas. Los jardines volcánicos de El Pedregal (1945-1952) introducen la geometría en una topografía azarosa.

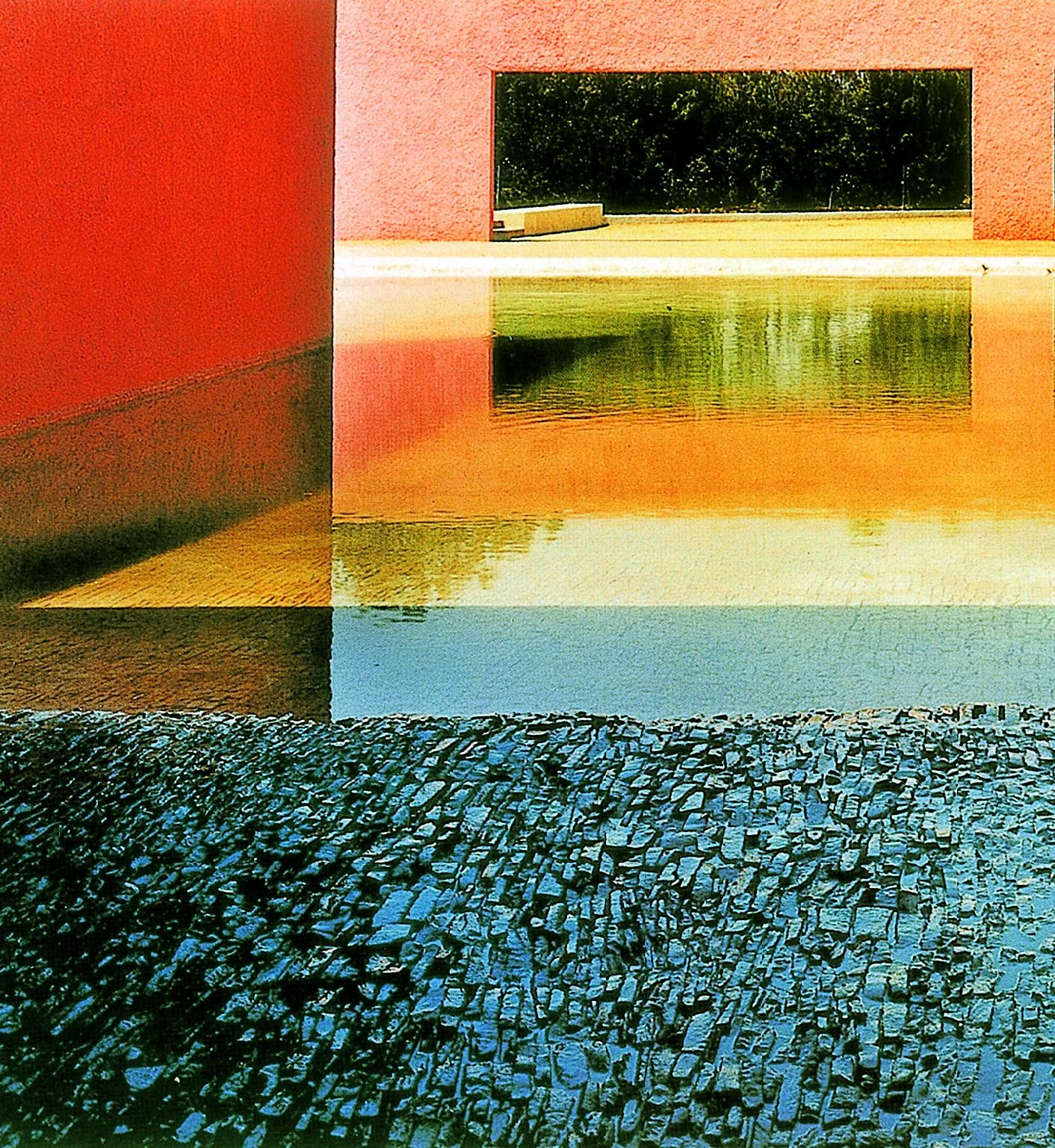

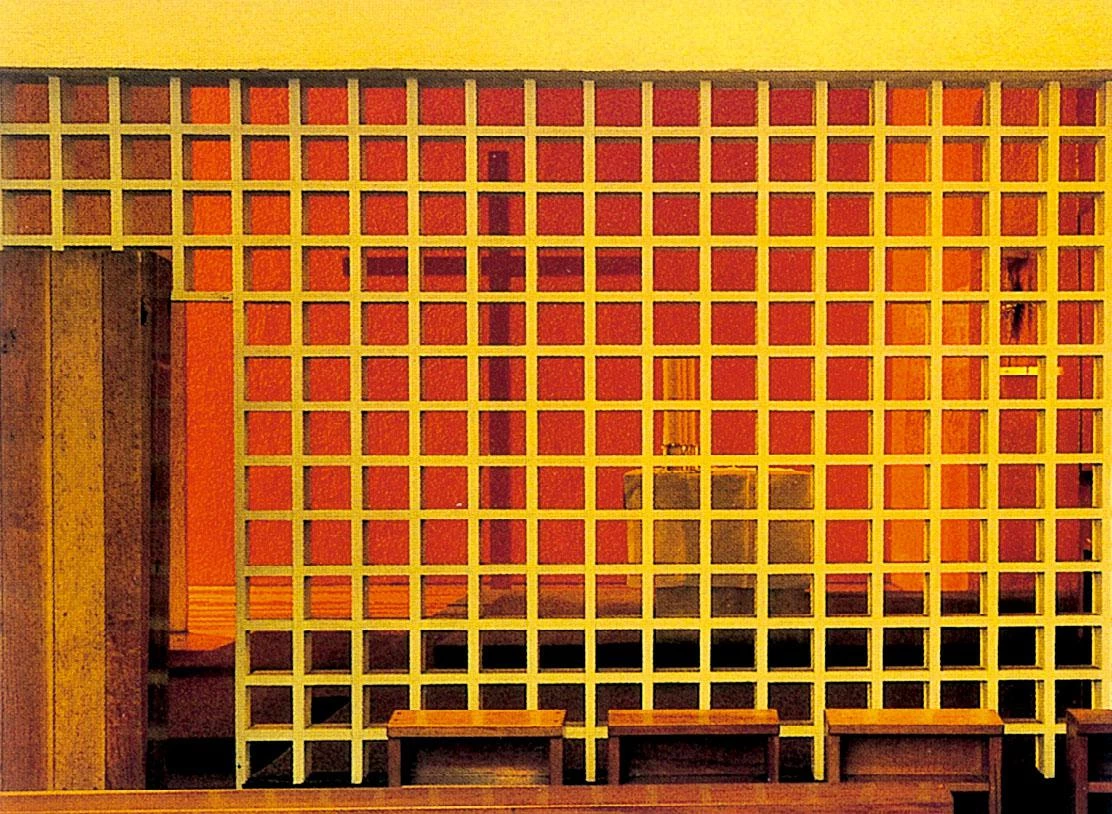

La misma mixtura de monumentalidad e intimidad está presente en sus escasas arquitecturas de esos años: su propia casa y jardín en Tacubaya, de 1947, una autobiografía poética, elemental y laberíntica —que Elena Poniatowska llamaba «monasterio para un solo monje»—, con episodios míticos como la escalera de madera de sabina que se pliega ingrávida, el ventanal dividido por los montantes de una cruz aérea o la azotea transformada en patio secreto de tapias herméticas y vibrantes; el convento de las Capuchinas, de 1952-1955, donde la nueva capilla y la remodelación del edificio existente se iluminan con el fulgor ámbar y los reflejos cambiantes de la alberca con pétalos del patio, un recinto de rigor y arrebato enclaustrado por celosías y vidrieras; y la cuadra de San Cristóbal, de 1967, un escenario horizontal de muros rosados, estanques verdes y fuentes encendidas para la coreogra-fía lenta de los caballos, que recrea en la periferia de México DF la arcadia infantil del rancho fami-liar donde el Barragán jinete había experimentado la comunión con los potros y el paisaje.

Una tapia naranja, una celosía amarilla o un muro rosa: los colores encendidos y las texturas rugosas de la obra arquitectónica —desde su propia casa en Tacubaya (1947) al convento de las Capuchinas (1952-1955) la cuadra de San Cristóbal (1967)—resumen el legado de Barragán. Sin embargo, ese fulgor cromático oculta su progresivo despojamiento ascético, en búsqueda de una expresión intemporal.

Tanto en los fraccionamientos como en las construcciones, el arquitecto se beneficia del apoyo cordial de tres pupilas singulares: la del pintor tapatío Chucho Reyes, su amigo desde que ambos llegan a la capital mexicana, y cuyos colores juguetones, excéntricos y vernáculos inspiran los tintes insólitos de los muros de Barragán; la del escultor de origen europeo Mathias Goeritz, su colaborador desde 1949 en numerosos proyectos, y del que acabaría alejándose tras los conflictos de autoría que suscitaron en 1957 las torres de Ciudad Satélite, unos co-losales hitos de geometría afilada utilizados como reclamo de una urbanización; y la del fotógrafo paisajista Armando Salas Portugal, intérprete privilegiado de la obra de Barragán desde que se conocieron en 1944 hasta la muerte del arquitecto en 1988, y sin cuyas imágenes fascinantes sería imposible explicar la popularidad internacional de Barragán, que tuvo como hitos la colaboración con Louis Kahn en el Salk Institute en 1965, la exposición organizada por Emilio Ambasz en el MoMA en 1976 y la concesión del premio Pritzker a instancias de Philip Johnson en 1980.

Esta fama unánime, que en la última década ha dado lugar a un aluvión de publicaciones, a la adquisición de sus archivos por la firma de mobiliario Vitra, y a una exposición itinerante que pasea incansable por el mundo el evangelio barraganiano, ha producido también una cierta fatiga ante la proliferación de muros de colores y declaraciones en trance que incuba el germen de una reacción. Barragán podría ser visto como un hacendado nostálgico del antiguo régimen, de cultura superficial y escasas dotes de dibujante, que cae bajo el influjo del orientalismo ajado de un diseñador de jardines de la Belle Époque y se dedica a promover urbani-zaciones para ricos y casas neocoloniales amuebladas con el gusto convencional de un decorador de cortijos y paradores de turismo. Y es cierto que la insufrible trivialidad de sus notas de lectura y sus apuntes interpretativos, la cursilería mística de sus interiores de luces doradas e indirectas, o la escenografía folklórica de sus casas con tinajas, sillas de montar, ángeles estofados, candelabros de forja y retablos indígenas llegan a embotar la discriminación crítica, amenazando con ocultar el genio ge-nuino del arquitecto bajo la barahúnda de la quincalla visual y literaria.

Al cabo, la trascendencia de Barragán segura-mente hay que buscarla en su resistencia reticente ante la mecanización bulliciosa y acelerada del mundo contemporáneo: no tanto en una supuesta y probablemente falaz reconciliación de modernidad y tradición, como en el cultivo voluptuoso de un ascetismo concupiscente y reflexivo que formula una enmienda a la totalidad del proyecto moderno. Pese a su esteticismo evanescente y a su espiritualismo vagamente metafísico, en la figura espigada y se-ñorial de don Luis se advierte, como ha sabido su-brayar el antropólogo mexicano Alfonso Alfaro, una secreta fraternidad con el Pasolini consciente de que «a las verdades últimas se accede solamente a través de la pureza de los cuerpos y de los sentidos». Ese mismo Barragán es el que juzgaba un error haber sustituido «el abrigo de los muros por la intemperie de los ventanales», y el que dedicó su trayecto vital a rectificar este extravío moderno.