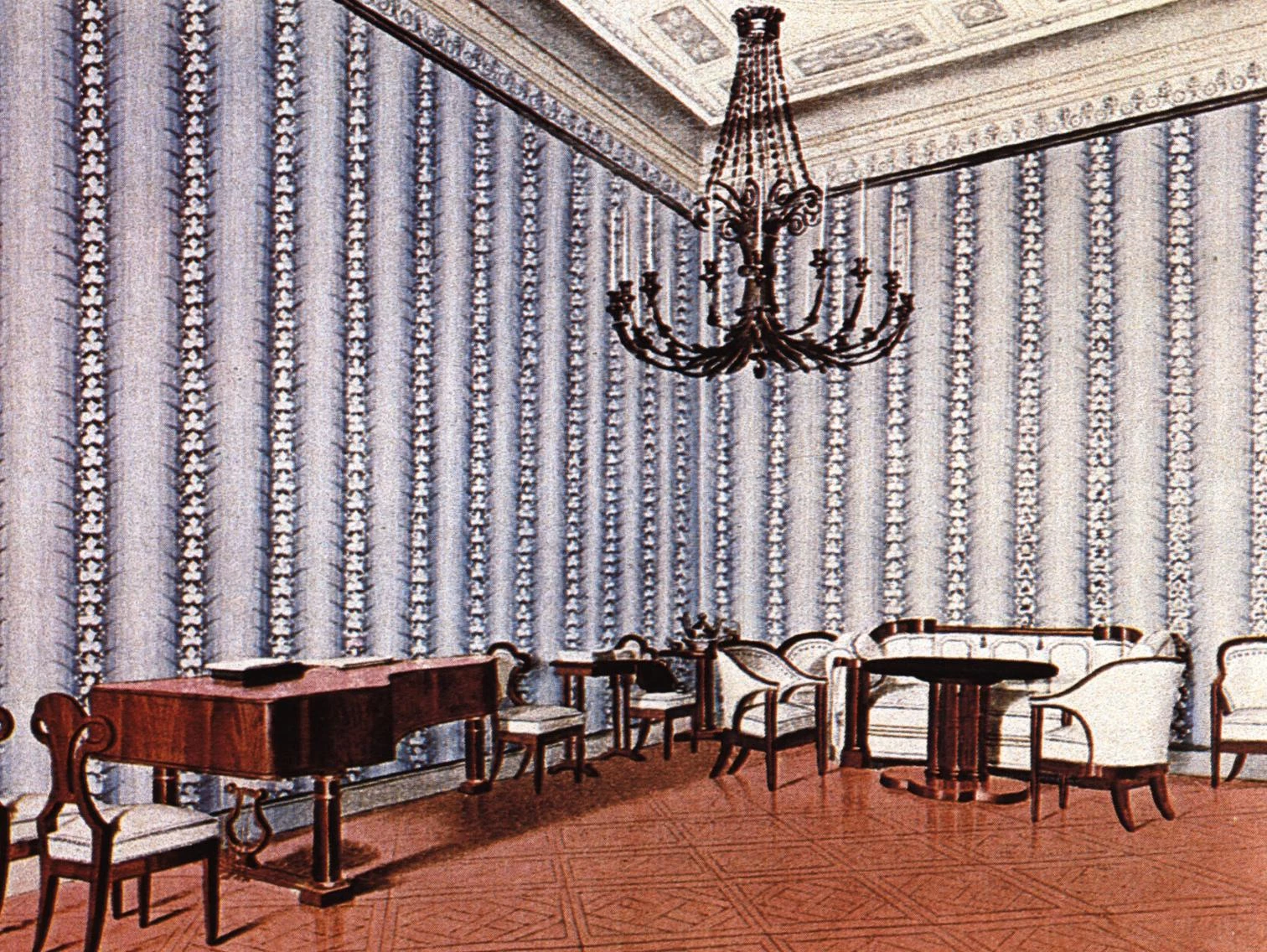

Decker, Sala de música de la archiduquesa Sofía en Laxenburg.

El ambiente doméstico, como el rostro, es también un reflejo del alma de quien lo habita. Sin embargo, la sensibilidad artística o literaria no es garantía del buen gusto en cuestiones decorativas. El mundo personal de la casa suele estar poblado por fantasmas emotivos y familiares que muchas veces son más determinantes que las corrientes culturales de la época. Mario Praz expone las curiosidades decorativas de algunas casas, y las compara con la personalidad de sus famosos propietarios.

Como en cualquier otro campo, también para la decoración los hombres se dividen en dos clases o, mejor, en dos razas, como diría Charles Lamb. Los hay guapos y feos, buenos y malos, pasivos y dinámicos, alegres y melancólicos, locuaces y taciturnos, generosos y avaros, e infinitos matices intermedios con las combinaciones más extravagantes de polos opuestos. Para Lamb las diferentes clasificaciones se reducirían a la distinción original de «hombres que toman prestado y hombres que prestan». Yo me atrevería a proponer una distinción más básica todavía: hombres que se ocupan de la casa y hombres que no se ocupan de ella en absoluto. Naturalmente también existen los habituales matices intermedios: hombres que se ocupan poco, regular o sólo en algunas épocas de su vida; hombres que muestran un cierto interés por el mobiliario sólo cuando se van a casar y, una vez hecho el gasto, no se vuelven a preocupar de ello (y nos horrorizamos sólo de pensar que quizás éstos sean la mayoría). Hay algunos totalmente insensibles a lo que les rodea, otros que se adaptan y a los que quizá les gusta vivir en ambientes que la mayoría juzgaría intolerables. Confieso que me resulta extremadamente difícil comprender el espíritu de los hombres indiferentes ante las cosas de la casa. Cada uno ve a sus semejantes bajo el prisma de una especie de idiosincrasia; un carpintero se parecerá más a otro carpintero, y un médico a otro médico, aunque sean de distintos países, que un carpintero a un médico y viceversa. Trato todos los días con personas que no se ocupan en absoluto de lo que les rodea y debo decir que la simpatía que pueda sentir por ellas sufre una dura prueba cuando descubro dicha particularidad. «No ama la casa» es, en mi vocabulario, una constatación tan grave y definitiva como sería, en el vocabulario de un moralista, una falta esencial de sentido ético. Si me dijeran: «¡Cuidado con ése!, es un fullero», no parpadearía, pero me he sentido mudar de color viendo por primera vez en su ambiente a compañeros a los que frecuentaba desde hacía años; como al dar la vuelta a una de esas figuritas de marfil talladas por los calícrates alemanes del Renacimiento, que por un lado representan una hermosa mujer y por el otro un cadáver en descomposición. El hombre que no tiene sentimientos hacia la casa y a quien no impresiona un bello mobiliario es para mí (como para Shakespeare el que carece de sentido musical), un hombre nacido para la traición, el engaño y el robo. Los sentimientos de su alma son oscuros como la noche; sus apetitos, negros como el Erebo. No hay que fiarse de un hombre semejante... [+]