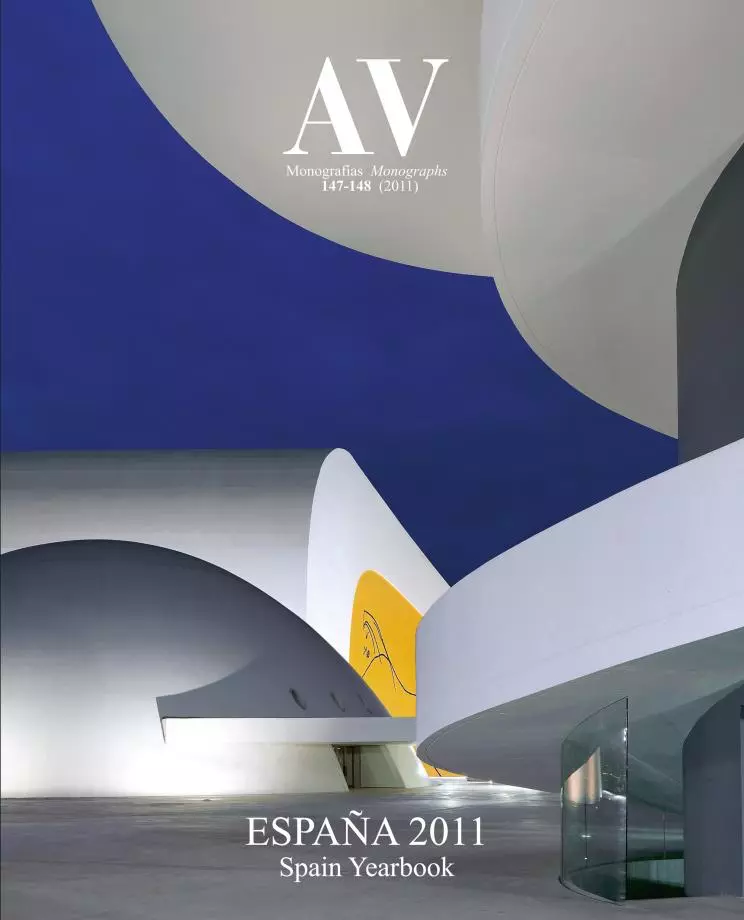

España y su fantasma

Los pabellones de las exposiciones universales retratan bien los países, y a los de España les persigue el espectro del exotismo oriental.

Un fantasma recorre Europa: el fantasma de la identidad. Bajo el impacto demográfico y cultural de los flujos torrenciales de inmigrantes, y en el contexto geopolítico de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, los viejos estados-nación del continente viven con ansiedad unos procesos que han hecho borrosos sus perfiles, e imprecisos los límites de su proyecto común. Marchitas las bases racionales de la ciudadanía iluminista, el retorno de lo reprimido tiene la forma de una fronda identitaria que brota vigorosa del mismo humus romántico que sirvió de alimento para el mito: una selva unánime que nos extravía con la penumbra del entendimiento, y que nos atrapa con los zarcillos de la corrección política, de manera que sólo podemos abrirnos paso en ella usando el machete de la crítica histórica, un arma analítica que nos permite abrir en canal las ficciones narrativas en que se basan nuestras diferentes identidades, y acaso también diseccionarlas pedagógicamente para exponer su anatomía ideológica. Desde hace algo más de siglo y medio, las exposiciones universales han sido un teatro privilegiado de esta construcción imaginaria de las identidades colectivas, y un recorrido por sus arquitecturas —a menudo efímeras— puede arrojar tanta luz sobre los mecanismos de representación del poder político y la manufactura de la percepción social como el análisis minucioso de muchas obras monumentales y permanentes. Daniel Canogar realizó en 2000 un ilustrativo itinerario gráfico y literario por los pabellones españoles en estas muestras, y servirá aquí de fuente para mucho de lo que sigue.

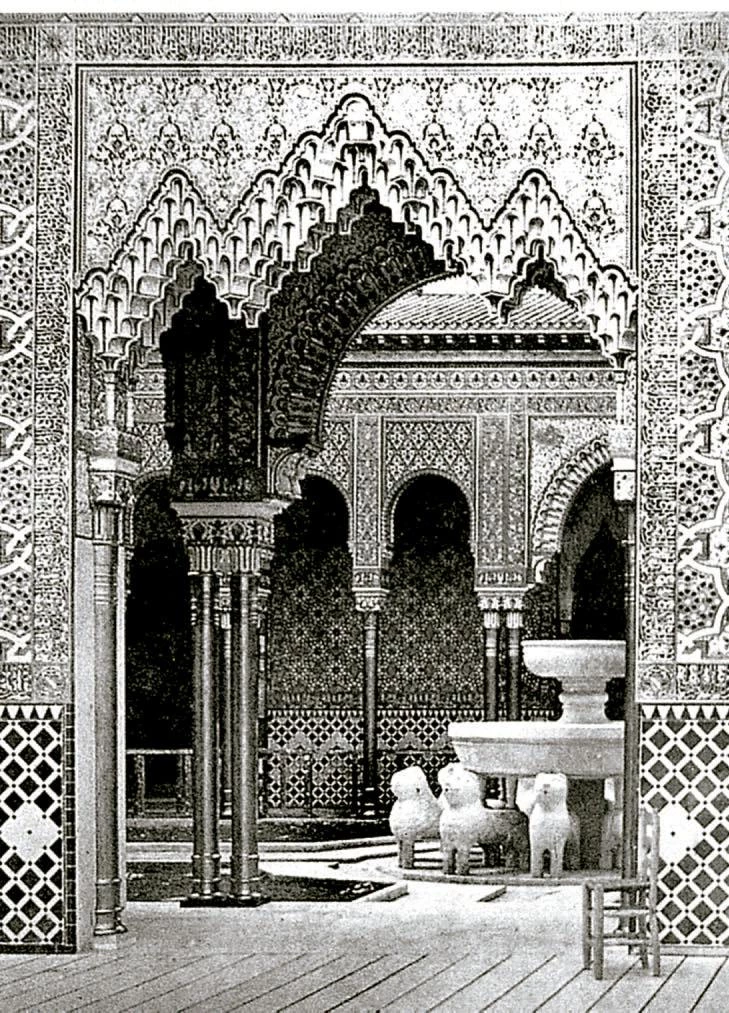

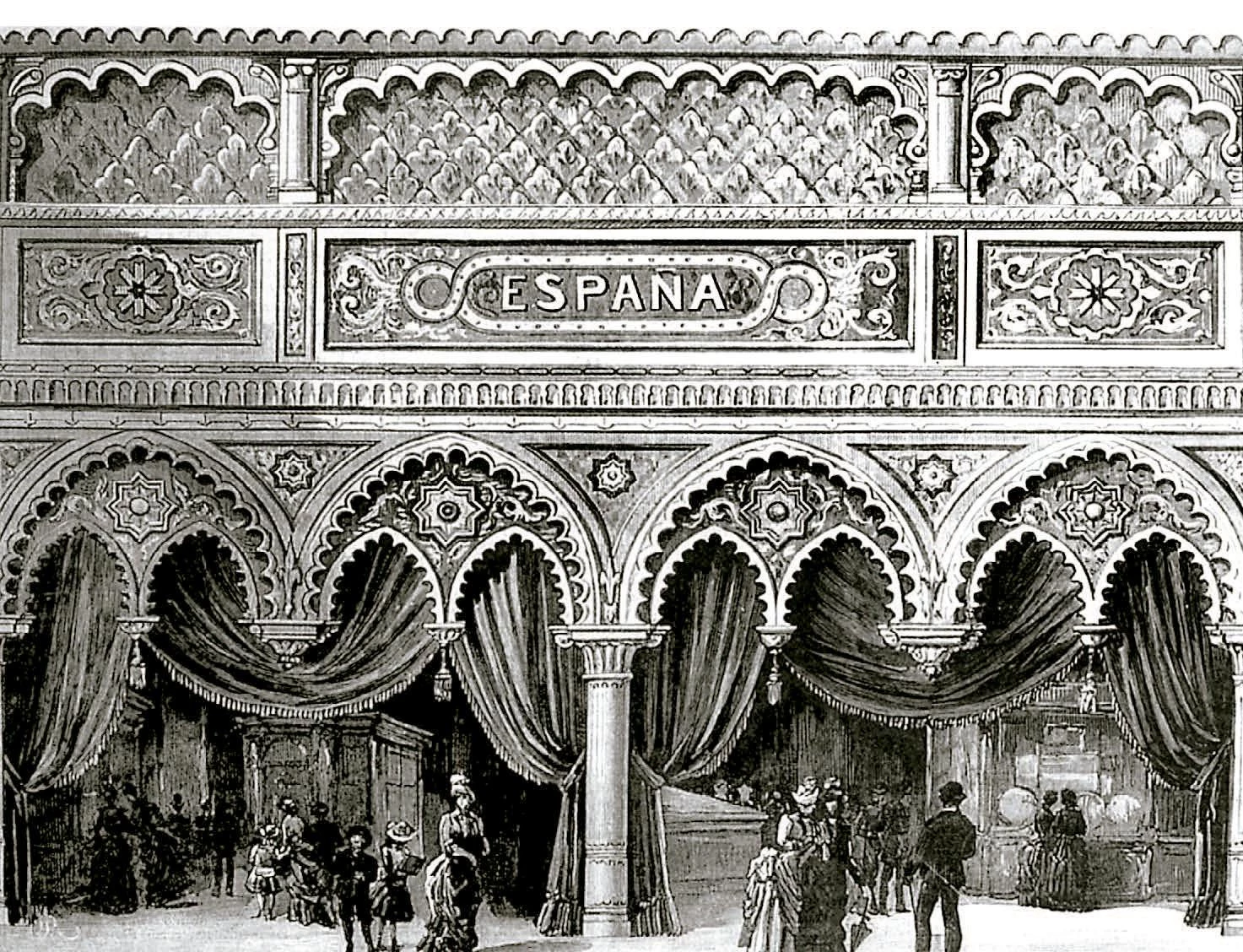

El orientalismo inspira la sección española en Amberes en 1885 (abajo), como antes la réplica del Patio de los Leones en el Crystal Palace o los pabellones de España en Viena en 1873 y en París en 1878 (arriba).

El Crystal Palace de 1851 inaugura en Londres una historia arquitectónica donde la pugna mercantil entre los imperios coloniales se exhibe en el marco especialmente apropiado de un invernadero —diseñado por Joseph Paxton, un jardinero-paisajista que se inspiró en el mundo vegetal para la colosal y liviana construcción de hierro y vidrio — el cual, si con frecuencia sirve en las metrópolis para conservar las plantas exóticas recolectadas por sus expediciones botánicas, también se usó en sus inicios para cultivar los cítricos que prevenían el escorbuto en los largos viajes marítimos, sin los cuales no pueden concebirse el poder ultramarino de las grandes potencias europeas. España, exánime ya entonces como poder colonial y balbuceante en su desarrollo industrial, utilizó también el invernadero cuando se animó a proponer sus propias exposiciones internacionales una década antes de perder las últimas colonias, Cuba y Filipinas.

Los arcos califales en la exposición de Chicago de 1893 o el patio de la Alhambra recreado en la de París en 1900 reflejan la misma fascinación con Andalucía que la calle en el Pueblo Español para la de Barcelona en 1929.

Así ocurrió en Madrid, con la pequeña Exposición de Filipinas de 1887, que dejó en el Parque del Retiro el Palacio de Cristal de Ricardo Velázquez Bosco, y en Barcelona, con la más ambiciosa Exposición Universal de 1888, que incorporó el Umbráculo levantado en el Parque de la Ciudadela por Josep Fontseré: dos estufas frías para plantas tropicales que hacen soñar con el exotismo de paraísos lejanos y primitivos, en contraste con las manufacturas que se muestran en los Palacios de la Industria o las Galerías de Máquinas. Pero si España buscaba el exotismo en ‘el otro’ ultramarino, las naciones centrales de Europa sólo podían entender esta penínsu la periférica desde el prisma romántico de su herencia árabe. Los productos industriales expuestos por el país en el Crystal Palace —cuchillos, pistolas y guitarras— producen rubor por su costumbrismo, y cuando la obra de Paxton se traslada desde Hyde Park a una localización permanente en las afueras de Londres, el Patio de la Alhambra reconstruido por Owen Jones en su interior se convierte en un hito de la exitosa moda orientalista que desde entonces enmarcará la imagen de España.

En la Exposición Universal de París de 1867, el imperio francés dio la réplica al británico —que había ordenado el interior del Crystal Palace como una reproducción abreviada del mundo— con una colosal construcción anular en el Campo de Marte que disponía los productos de los dos hemisferios del planeta agrupados según la taxonomía enciclopédica de Diderot. A su alrededor un jardín pintoresco servía de escenario para los pabellones nacionales, entre los cuales el español, realizado por Jerónimo de la Gándara en un estilo neoplateresco que muchos asociaron al conservadurismo isabelino, y que pasó inadvertido en aquella feria de atracciones. Sin embargo, con la Primera República regresó el orientalismo como expresión progresista (amén de sus connotaciones sensuales y lúdicas, que lo hacían especialmente apropiado para recintos de espectáculos, desde los teatros y plazas de toros hasta los pabellones expositivos), y España estuvo en la Exposición Universal de Viena de 1873 con un pabellón neomudéjar de Lorenzo Álvarez Capra y un quiosco neoárabe donde se servían vinos de Jerez: el mismo homenaje a la herencia musulmana que dibujaría los arcos de herradura en el pabellón español en la Exposición Centenaria de Filadelfia en 1876, o el popular pastiche neo-mudéjar que levantó Agustín Ortiz de Villajos para representar a España en la ‘Calle de las Naciones’ de la Exposición Universal de París de 1878, que recibió la medalla de oro tras su éxito de crítica y público.

El neovernáculo del Pabellón del Aceite en la expo de Sevilla de 1929 fue un camino regionalista hacia la modernidad plena del mítico pabellón de España en la expo de París de 1937, corbuseriano con acentos mediterráneos.

El neoárabe estuvo presente en el ladrillo y la ornamentación cerámica del Pabellón de la Exposición de Minería de 1883 (hoy Palacio de Velázquez) y el desaparecido Pabellón morisco de la Exposición de Filipinas de 1887, dos obras del mismo Velázquez Bosco autor del Palacio de Cristal, y emplazadas también en el Retiro madrileño. Lo estuvo incluso en el marco poco propicio de eclecticismo historicista y medievalismo catalanista de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, a través del exótico Pabellón de la Compañía Transatlántica, atribuido por cierto a Antoni Gaudí. Y lo estuvo de forma sobresaliente en el celebrado Pabellón de España en la gran Exposición Universal de París de 1889, proyectado por Arturo Mélida a orillas del Sena como un collage neomudéjar con acentos góticos, que obtuvo el favor del público por las mismas razones que la Ciudad Colonial en la Explanada de los Inválidos —un tableau vivant con dos centenares de nativos asiáticos, oceánicos, africanos y árabes—, donde la fascinación por la carnalidad primitiva de las ‘razas inferiores’ alcanzaba el clímax en los espectáculos de danza del vientre en la ‘Calle de El Cairo’, a la sombra de la afirmación de pujanza técnica europea que suponía la extraordinaria estructura de la Torre Eiffel.

El espacio hipóstilo en la expo de Bruselas de 1958 el patio encalado con celosías en la de Nueva York de 1964 muestran una arquitectura moderna española que no excluye elementos del clima o la historia del sur peninsular.

Acaso huyendo del estigma del exotismo primitivista, el Pabellón de España en la Exposición Colombina de Chicago en 1893 fue realizado por Rafael Guastavino como una réplica de la Lonja valenciana, pero el arabismo se impuso en la sección española del Pabellón de las manufacturas, donde Joaquín Pavía se ins-piró en la Mezquita de Córdoba para construir un espacio hipóstilo con más de un centenar de columnas y arcos bicolores, en sintonía con ese gusto oriental que volvió a triunfar con una ‘Calle de El Cairo’ similar a la parisina, y todo ello en el contexto de una gran exposición que sería recordada por haber popularizado en Estados Unidos el eclecticismo beauxartiano que los arquitectos habían aprendido en la capital francesa. A París acudió también España en 1900 para participar en la Exposición Universal del cambio de siglo con un pabellón neoplateresco, levantado por Juan Urioste y Velada en el frente abigarrado del Quai d’Orsay para subrayar la identidad castellana de un país que acababa de sufrir el trauma colectivo del 98, y de nuevo el orientalismo, expulsado por la puerta de la representación oficial, regresó por la ventana de las muestras coloniales, con una pequeña ciudad diseñada por el francés Dernaz, ‘Andalucía en tiempo de los moros’, que incluía —además de figurantes con chilaba, grupos flamencos, gitanos y burros— una Giralda de 65 metros de altura, un barrio árabe y una reproducción del Patio de los Leones: el mismo fragmento de La Alhambra, por cierto, que se utilizaría en el pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas de 1910, unos años después de que la Exposición de San Luis de 1904 mezclara lo morisco y lo mexicano en unas ‘Calles de Sevilla’ consagradas al entretenimiento y el espectáculo.

Tras el colapso del Antiguo Régimen con la I Guerra Mundial, las grandes exposiciones continúan celebrando el progreso técnico y expresando el orgullo cívico de las urbes promo-toras, pero en ellas comienzan a manifestarse las fracturas de las vanguardias y el ascenso ominoso de los totalitarismos. La exposición de Artes Decorativas en el París de 1925 consagró el estilo que lleva su nombre —art Déco—, pero tanto el pabellón ruso de Melnikov como el de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier habla-ban un lenguaje moderno al que España sólo pudo tímidamente aproximarse transitando del historicismo al neovernáculo con el pabellón regionalista de Pascual Bravo. Por su parte, la Exposición Universal de Barcelona de 1929 transformó la ciudad con su monumentalismo noucentista —heredero del City Beautiful que había cristalizado Burnham en Chicago—, y exaltó la electricidad con unas espectaculares iluminaciones nocturnas que, si bien remiten al París de 1889 y al Chicago de 1893, también prefiguran las escenografías de luz diseñadas por Albert Speer para las concentraciones nazis en el Zeppelinfeld de Múnich. En la capital catalana, el hito moderno sería el pabellón alemán de Mies van der Rohe, pero el éxito popular correspondería al extraordinario collage del ‘Pueblo Español’, que cuatro años después se reproduciría en Chicago como parte de la ‘Calle de Pueblos’, certificando la perdurabilidad de una visión romántica de España que la Exposición Ibero-Americana de Sevilla afianzaría en el mismo año 1929 con el exuberante regionalismo andaluz de sus pabellones, plazas y palacios.

El patio cubierto en la expo de Hannover en 2000 o el bosque de pilares cerámicos en la de Zaragoza en 2008 son obras contemporáneas donde las referencias intemporales refuerzan su contenido simbólico.

En 1937, España estaba inmersa en su Guerra Civil, y las tensiones europeas que conducirían a la II Guerra Mundial se manifestaban por doquier: la Exposición Internacional de las Artes y Técnicas Aplicadas de la Vida Moderna vio levantarse en París un pabellón alemán y un pabellón ruso que se enfrentaban desafiantes, unidos el régimen nazi y el comunista por su empleo del monumentalismo clasicista y retórico, mientras la asediada República española pedía auxilio con un pabellón mítico levantado con lacónicas geometrías por José Luis Sert y Luis Lacasa para albergar el Guernica de Picasso o la Fuente de Mercurio de Calder, mientras la Montserrat de Julio González o El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella de Alberto entraban en resonancia con los carteles y las fotografías publicitarias de la fachada. París no fue una fiesta, y dos años después se convertiría en una ciudad ocupada por las tropas alemanas.

La II Guerra Mundial duraría seis largos años, y la victoria de los aliados en 1945 sólo sería posible tras Pearl Harbour y la entrada de la potencia industrial de Estados Unidos en el conflicto. El país había manifestado, con la Feria Mundial de Nueva York de 1939 —que dejaría para la historia de la arquitectura piezas como el pabellón finlandés de Alvar Aalto—, una confianza en sus propias fuerzas que resultaría rubricada por el triunfo bélico. Pero tanto los horrores del holocausto —ejecutado por las instituciones de una nación singularmente culta y tecnológicamente avanzada— como el shock de Hiroshima y Nagasaki quebraron la confianza inocente en el progreso técnico que habían alimentado las exposiciones universales, y los esfuerzos de reconstrucción de un mundo devastado aplazaron largo tiempo cualquier muestra de esa naturaleza.

Sólo en 1958 Europa reunió la energía para poner en marcha una Exposición Universal, y la sede elegida sería Bruselas, futura capital de una unión económica y política que aspira a evitar los enfrentamientos que han desangrado el continente. Acaso inevitablemente, la muestra se desarrollaría a la sombra del Atomium, una colosal escultura que reproduce una molécula de hierro, porque la glaciación de la posguerra estuvo presidida por el átomo, fuente de aplicaciones pacíficas pero sobre todo origen del terror nuclear que mantuvo congelada la Guerra Fría entre los bloques capitalista y socialista. El pabellón más memorable fue quizá el de Philips, realizado con paraboloides hiperbólicos por Le Corbusier y Iannis Xenakis para albergar el ‘Poema electrónico’ creado por el maestro franco-suizo y el músico Edgar Varese. España, por su parte, participó con un pabellón de paraguas metálicos hexagonales proyectado por Corrales y Molezún, una inventiva estructura de raíz orgánica —en sintonía con la revisión contemporánea de los dogmas reductivos de la modernidad— cuyo espacio hipóstilo interior puede recordar el laberinto ordenado de la Mezquita de Córdoba lo mismo que el Johnson Wax de Frank Lloyd Wright.

El material protagonizó el pabellón español de Aichi en 2005, donde la cerámica remite al ornamento mudéjar; y el de Shanghái en 2010, donde el mimbre recuerda a la cestería y ondula como un traje de flamenco.

Los años sesenta fueron norteamericanos, con la exposición de Seattle en 1962 y su icónica Space Needle, que aludía a la entonces embrionaria conquista del espacio, con la carrera por la supremacía entre rusos y americanos como expresión tecnológica de la Guerra Fría; la de Nueva York de 1964, una feria espectacular protagonizada por las grandes corporaciones, la estética pop, y los robots animatrones de Disney, donde el pabellón de España —realizado por Javier Carvajal como un sobrio recinto de hormigón alrededor de un patio con celosías que ofrecía un oasis de serenidad meridional en la confusión abigarrada de la Expo— fue tan elogiado por los arquitectos como ignorado por el público; y la de Montreal en 1970, marcada por la utopía residencial modular del Habitat de Moshe Safdie, las lonas tensadas del pabellón alemán de Frei Otto y la gran esfera geodésica del pabellón estadounidense, con la que Buckminster Fuller representó la fusión entre el sueño tecnológico y la conciencia planetaria de la generación del flower power, crítica y alternativa a la vez; un perfume futurista y onírico que impregnaría también la Expo de Osaka en 1970, con las megaestructuras de los metabolistas, las arquitecturas neumáticas y una voluntad de desmaterialización que expresaría bien la realidad virtual obtenida con los sistemas de proyección IMAX.

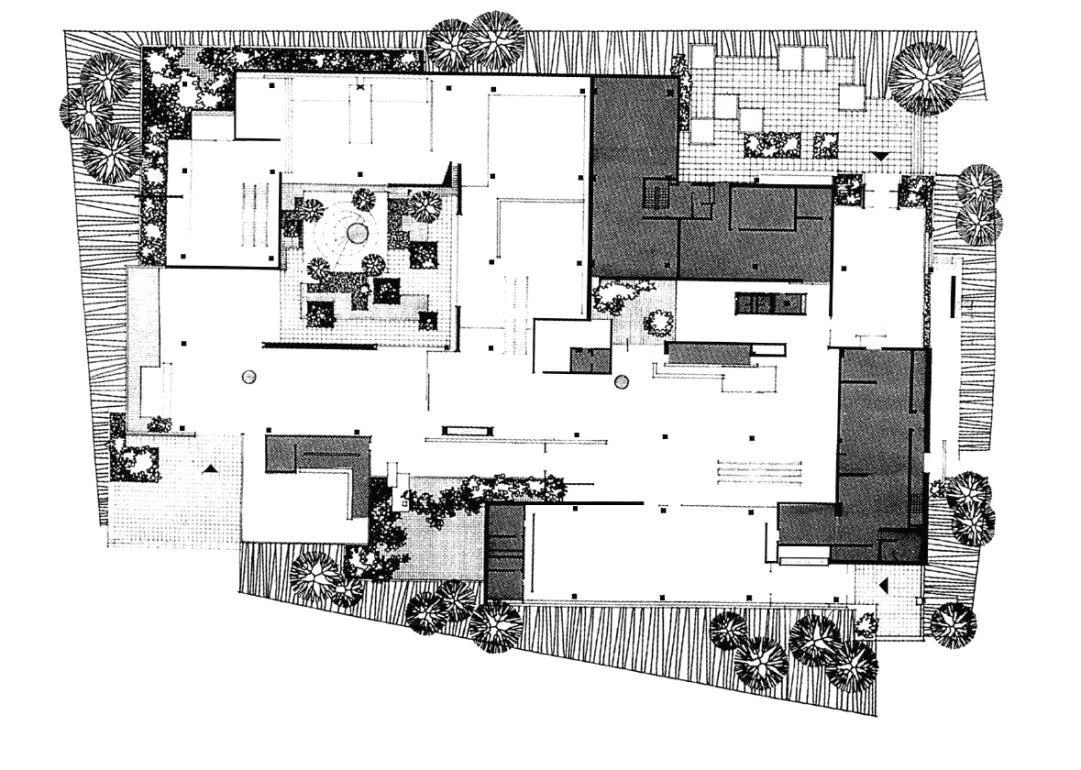

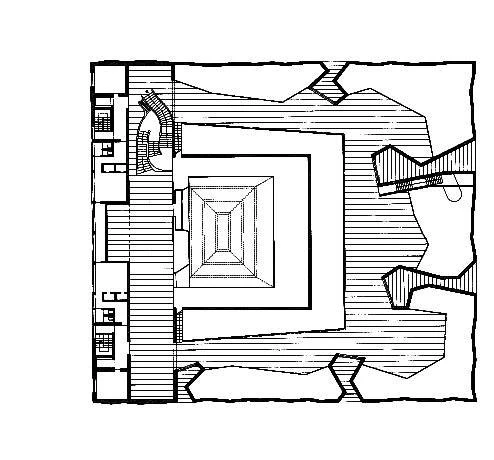

España no estuvo presente en las citas de Montreal y Osaka, pero tras un largo paréntesis de exposiciones menores, al país le llegaría su turno en 1992, un annus mirabilis que celebraría en Barcelona unos Juegos Olímpicos y levantaría en Sevilla una selva de pabellones alrededor de los lacónicos volúmenes de la representación del anfitrión, proyectado por el estudio Cano Lasso como una traducción racionalista con mármoles y toldos de los patios y el agua de la arquitectura nazarí. El evento dejó también en la capital andaluza varios puentes sobre el Guadalquivir —entre los cuales uno de Santiago Calatrava, el mismo arquitecto que construiría para la Expo ’98 de Lisboa la icónica Estación de Oriente— y una excelente estación para el tren de alta velocidad, proyectada por Cruz y Ortiz, el mismo equipo que en el año 2000 realizaría el pabellón español en la Expo-sición Universal de Hannover. Allí, un exterior fracturado de corcho ocultaba un patio cubierto plácido y elegante, menos exhibicionista que los paisajes apilados del pabellón holandés de MVRDV y menos extremo que el exquisito laberinto de música y madera del pabellón suizo de Peter Zumthor; fiel al cabo a una cierta tradición expositiva de recintos luminosos y herméticos que asocian la imagen de España a los interiores recatados de la arquitectura andaluza o musulmana.

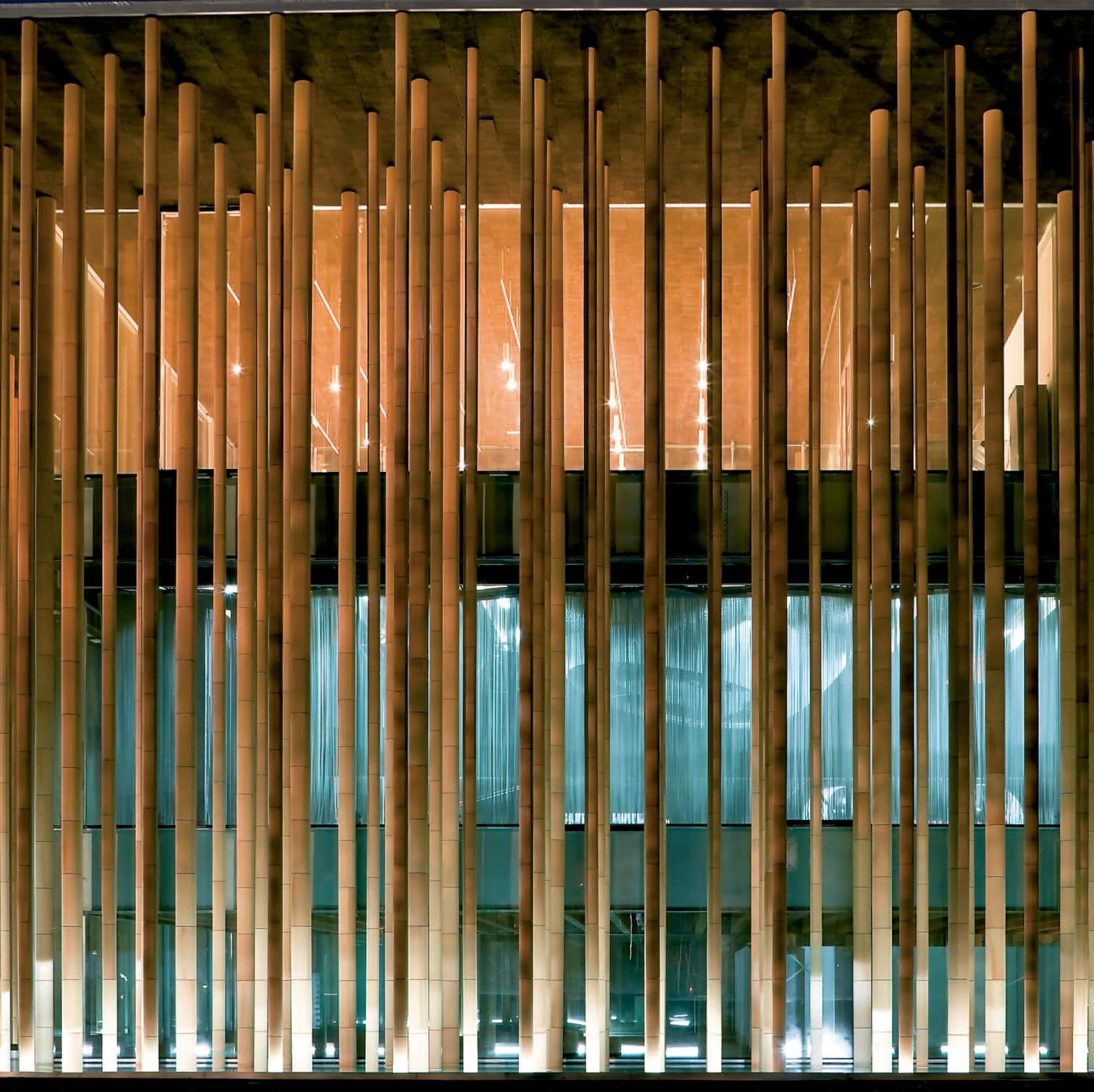

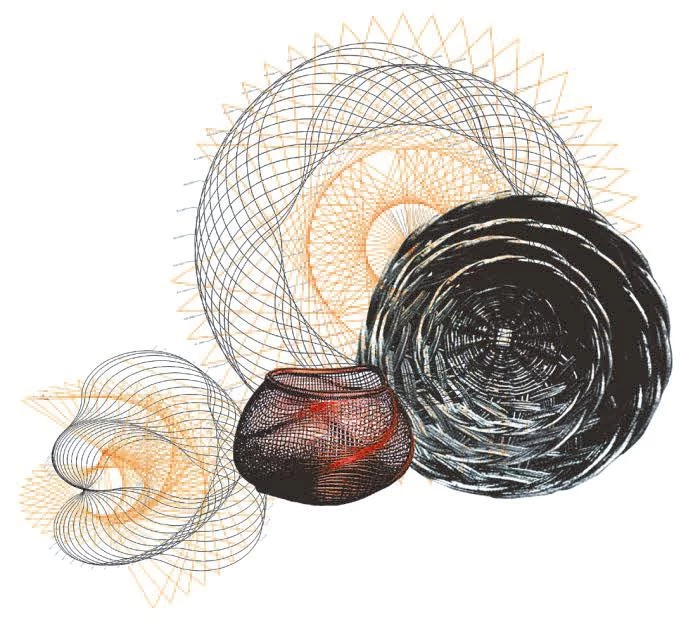

En las siguientes citas de Aichi en 2005, Zaragoza en 2008 o Shanghái en 2010, la representación del país se ha encomendado a la fuerza expresiva de los materiales: en Japón, Alejandro Zaera usó la cerámica polícroma para construir unos cerramientos de hexágonos irregulares que remiten en tono festivo a la orna-mentación mudéjar y a las celosías meridionales; en la capital aragonesa, Francisco Mangado creó un bosque cerámico sobre una lámina de agua que recuerda los espacios hipóstilos y los aljibes subterráneos de la arquitectura califal, allí transformados en estanques en penumbra que refuerzan la voluntad bioclimática del edificio; y en China, Benedetta Tagliabue recurrió al mimbre para tejer unos volúmenes ondulantes que homenajean la cestería ancestral al mismo tiempo que suministran un icono amable y juguetón, un Guggenheim efímero y alegre que sacude su perímetro con el revoloteo seductor de una bailaora de flamenco, ese persistente fantasma que hace a España inseparable de la sombra en la pared de nuestro sur profundo.