El pasado nunca muere

Memoria y memoriales en la modernidad

Si el pasado nunca muere (si, como escribiera Faulkner, su continuidad es lo único verdadero frente a la quimera del futuro y a la evanescencia del presente), entonces los monumentos son construcciones redundantes. Esto no quita para que, como se viene demostrando desde las pirámides de Egipto, dejar memoria del pasado sea una de las mayores obsesiones humanas. Construir ha sido siempre, en buena medida, recordar; sin embargo, la antaño poderosa función conmemorativa de la arquitectura se ha ido desdibujando, hasta el punto de convertirse en una rareza.

La razón es que el significado de los monumentos ha cambiado: la reverencia supersticiosa a la historia no nos hace considerarlos ya como artefactos conmemorativos, sino como objetos cuyo valor estriba, sin más, en la antigüedad; un cambio de perspectiva que ya supo detectar Alois Riegl en 1902: «Cuando hablamos de culto moderno y conservación de monumentos, prácticamente no pensamos en los monumentos intencionados, sino los monumentos históricos y artísticos.» A esta mudanza de sentido debe sumarse la mala fama que el monumento tuvo entre los modernos, que vieron en él la materialización de la retórica patriotera del siglo xix (la retórica del Arco del Triunfo o la Estatua al Prócer) y la suma de los males del eclecticismo, como el tamaño desmedido, el lenguaje ampuloso y la solemnidad huera, a los que se quiso oponer la iconoclastia y el tono ‘menor’ del llamado Estilo Internacional. Así considerado, lo ‘monumental’ se alejó de la disciplina: pasó a ser cosa de arquitectos anacrónicos o conservadores, cuando no de fascistas o nazis.

Amenazado durante los años de plomo de las vanguardias, el destino del monumento cambió cuando los apologetas de lo moderno se dieron cuenta de que el vituperio del pasado implicaba una renuncia de mayor calado: la inasumible renuncia a simbolizar. Sigfried Giedion profetizó en 1942 que, para no entregarse a ese sucedáneo de lo cívico que era la celebración de los eventos deportivos, la modernidad tenía que crear con un nuevo tipo de monumentalidad que pudiera expresar los valores de la vida comunitaria y «transmitirlos a las generaciones siguientes», sin recaer en los viejos vicios retóricos. Incapaz de poner algún ejemplo contemporáneo de tales monumentos cívicos, Giedion no tuvo más remedio que buscarlo en el Zeitgeist, el ‘Espíritu de los tiempos’, el mismo que por entonces soplaba para avivar la llama de la guerra y que, a juicio del historiador suizo, se había materializado en el Guernica de Picasso, obra en cuya terribilità hallaba el santo y seña de un lenguaje monumental nuevo pero concebido, como el antiguo, para ‘dar miedo’.

El tiempo dio la razón a Giedion en la medida en que, más que como celebraciones cívicas, los monumentos modernos han funcionado como símbolos trágicos de su época, recuperando una antiquísima función, quizá la primordial de la arquitectura: el recuerdo de los muertos. Esta vuelta a los orígenes ha implicado transformaciones tanto en la ideología que justifica los monumentos como en las formas utilizadas para levantarlos. Las transformaciones ideológicas han afectado al contenido de lo que se recuerda, que ya no son las hazañas de un rey, un héroe o un prócer, sino las guerras o los genocidios instigados por las anónimas pero poderosas maquinarias de la banalidad del mal. Por su parte, los cambios formales han supuesto la incorporación al monumento de estrategias propias del arte contemporáneo y de categorías estéticas de sesgo romántico, como lo pintoresco y lo sublime, alejadas en principio del lenguaje de este tipo de edificios (el monumentum fue siempre clásico), pero útiles a la hora de sugerir carácter. La consecuencia de todo ello es que los monumentos funerarios, la única opción viable del antiguo monumento conmemorativo, han devenido un tipo moderno por derecho propio.

Cruces blancas, colinas verdes

La historia de los monumentos funerarios modernos (memorials en inglés) comienza con la primera matanza del siglo XX, la Gran Guerra que dejó veinte millones de muertos en los campos de Europa. Sobre estos campos, horriblemente desfigurados por la explosión de miles de obuses, las potencias vencedoras levantaron a partir de 1920 un sinfín de ‘monumentos a los caídos’ o al ‘soldado desconocido’, como una manera de recordar el terrible sacrificio de vidas. Entre estos, los más refinados fueron los de Edwin Lutyens, ejemplares tardíos del eclecticismo, pero que adoptaron estrategias que sugieren una sensibilidad distinta.

Es el caso del Memorial de Thiepval, en el escenario de la Batalla del Somme, ahormado en la tradición por cuanto consiste en un gran arco triunfal, se proyecta en un largo eje compositivo y recoge la iconografía convencional asociada a lo funerario (el templete, la pirámide, la cruz, la llama), pero novedoso porque no adolece de retórica ampulosa gracias a la manera en que Lutyens controla la escala. Así, el arco triunfal y los pabellones simétricos no son fines en sí mismos, sino modos de cualificar la inmensa pradera donde se insertan, acompañados de otro motivo que hará fortuna en los memorials posteriores: el campo abstracto de cruces blancas. El repertorio fúnebre se completa con la exquisita atención que Lutyens presta al tema de la inscripción, fundamento tradicional del monumento clásico, pero que aquí se reinterpreta colocando el nombre de los caídos (72.246) uno tras otro, sobre una gigantesca lápida de mármol que corre a lo largo de un zócalo de escala más amable; una inscripción imposible de abarcar en su conjunto pero que, precisamente por su carácter inconmensurable, sugiere un incómodo sentimiento sublime basado en la enormidad de la tragedia que el edificio conmemora.

Construcciones que recuerdan menos un triunfo patriótico que una masacre anónima, los memorials de Lutyens anticipan los conjuntos dedicados a otras guerras posteriores, tanto en una vulgar deriva castiza (valga el ejemplo del Valle de los Caídos) como en la versión más abstracta y decorosa representada por el Monumento y Cementerio Americano de Omaha, dedicado a las víctimas del sangriento desembarco de Normandía, o los cementerios de Arlington en Washington D.C., consagrados a los muertos de todas guerras estadounidenses del siglo XX. En ambos casos, el eclecticismo deja paso a un pintoresquismo exacerbado que surge de la contraposición entre las cruces blancas y las colinas verdes, y que se complementa con el motivo sublime y a un tiempo ‘minimalista’ de la cruz repetida hasta rebasar la línea del horizonte.

Omaha en Normandía, Francia (1944)

Los memoriales de Thiepval, Omaha Beach y Arlington honran a los que murieron en las dos guerras mundiales mediante variaciones eléctricas de un motivo pintoresco: el de las cruces blancas y los campos verdes.

Cementerio Nacional de Arlington, Virginia (USA)

Teatros de la memoria

Theodor W. Adorno declaró que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie, y esta sentencia puede aplicarse cabalmente a los monumentos construidos para dejar memoria de los actos más crueles de la II Guerra Mundial: la destrucción nuclear y el Holocausto. ¿Cómo puede mantenerse, en estos casos, la memoria de aquello que es indecible? ¿Qué vocabulario y qué tono deben utilizarse para expresar lo inexpresable?

Una de las primeras respuestas fue el Monumento a los Mártires de las Fosas Ardeatinas, que conmemora la matanza de 335 civiles el 24 de marzo de 1944 a las afueras de Roma, perpetrada por fuerzas de ocupación. Levantado en 1949, el monumento fue obra de un joven equipo comprometido con la modernidad (Giuseppe Perugini, Nello Aprile y Mario Fiorentini en colaboración con los escultores Mirko Basaldella y Francesco Coccia), pero que supo reinterpretar la tradición para sacar todo el partido simbólico del enclave del proyecto: la cantera donde se produjeron los terribles acontecimientos. El efecto de este monumento depende de una serie de ambientes sobrecogedores, que modifican la experiencia corporal del visitante en su recorrido a lo largo de un itinerario que comienza en el interior de la cantera y termina en un grupo escultórico, tras pasar por el elemento más logrado del conjunto: el mausoleo cubierto por una inmensa losa de hormigón concebida al modo de tapa de sepulcro que, al separarse del suelo, crea una dramática grieta perimetral por donde se cuela la luz, amén de proteger las 335 tumbas, todas iguales, que tapizan el suelo en pendiente. Como los memorials de cruces blancas y colinas verdes, el Monumento de las Fosas Ardeatinas se apropia así del escenario trágico, pero lo trabaja con mayor abstracción en una triple clave que es a la vez pintoresca (el motivo de la gruta), sublime (la gravitas de la atmósfera fúnebre) y minimalista (las tumbas de piedra en bruto distribuidas en series y personalizadas mediante inscripciones).

G. Perugini, N.Aprile y M. Fiorentini, Monumento a los Mártires de las Fosas Ardeatinas, Italia (1949)

Semejante fusión de pintoresquismo, subliminismo y minimalismo se advierte a la hora de evocar otros acontecimientos ‘indecibles’. El llamado Memorial de la Paz, que recuerda la muerte de 140.000 personas en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, es quizá el ejemplo más conocido de un tipo de monumentos, el de los teatros de la memoria, basados en la conservación parcial o total del escenario de la tragedia. En este caso, lo conservado es la Cúpula de Genbaku, situada justo en el epicentro de la explosión, y cuyos restos se activan a través de un sentimiento sublime que ya no se produce ante la constatación del poder destructor del tiempo —como antaño ocurriera al contemplar las ruinas clásicas—, sino del ilimitado poder de la guerra tecnológica.

Cúpula de Genbaku, Hiroshima (Japón)

Muy parecida es la estrategia seguida para dejar memoria de un lugar aún más ominoso: el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, escenario de la matanza industrializada de un millón de personas. Aquí el teatro de la memoria no consiste en una ruina, sino en una gran maquinaria de destrucción (hornos de cremación incluidos) que se ha mantenido casi intacta para exponerse al modo de un escenario vacío. La presentación aséptica de este teatro se complementa con la presentación, no menos aséptica, de las fotografías y objetos de los asesinados —todos ellos dispuestos a la manera de series minimalistas—, y con la sobria disposición de las inscripciones (entre ellas el siniestro ‘Arbeit macht Frei’ que corona la puerta al campo). El resultado es que el laconismo y la frialdad, lejos de distanciar al visitante, producen una impresión de sublimidad incómoda y por momentos angustiosa; un sentimiento que es fruto de la incapacidad para dar cuenta del objeto percibido —en este caso, la maldad absoluta—, y que se acentúa por la constatación de que, por muy necesario que sea, rememorar la barbarie constituye en sí mismo otro acto de barbarie.

Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, Polonia (1940)

Monumentos como los de las Fosas Ardeatinas, Hiroshima o Auschwitz funcionan como teatros de la memoria basados en la conservación fiel de los escenarios trágicos para producir atmósferas que propician la catarsis.

Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, Polonia (1940)

Minimalismos del horror

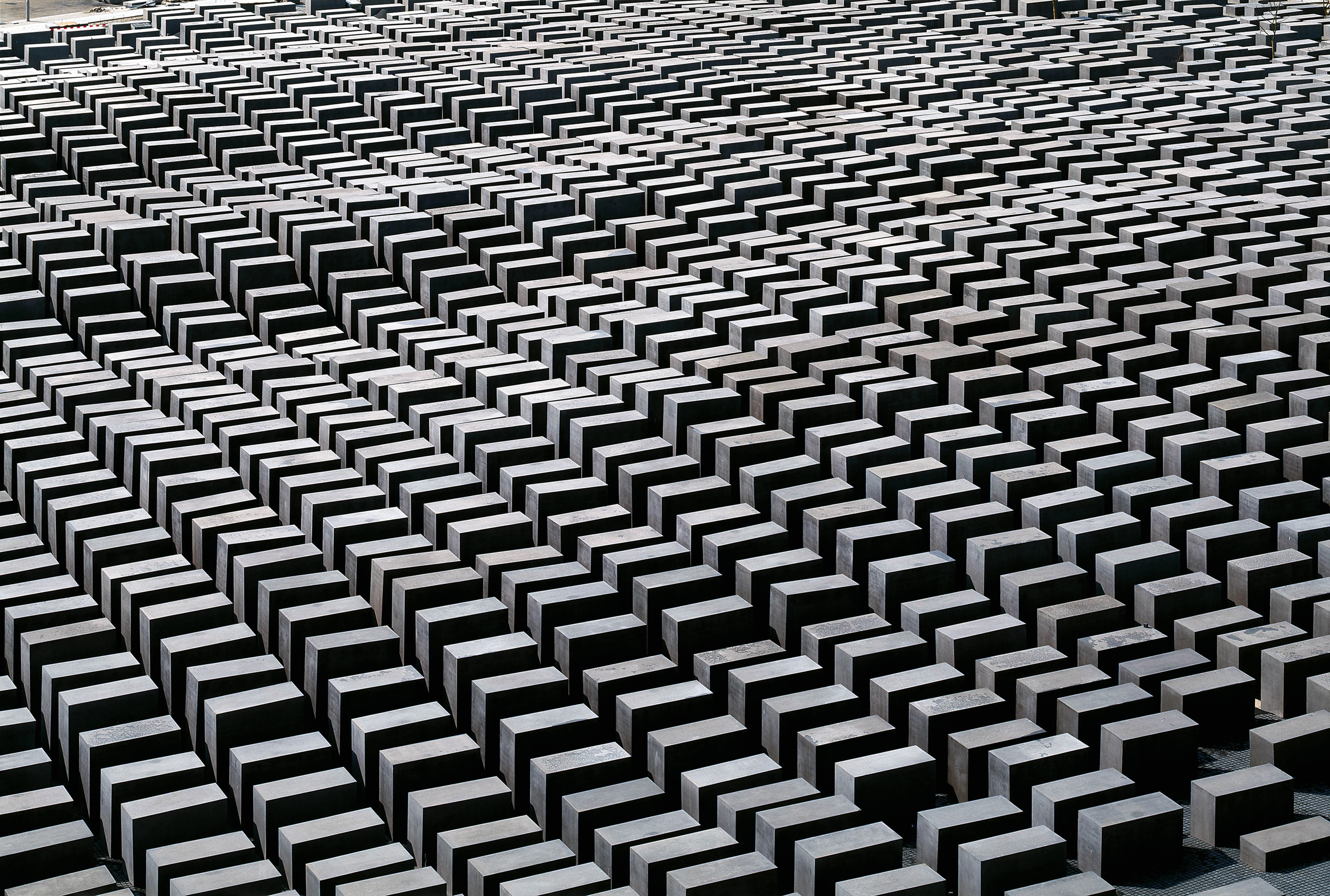

La eficacia de estos teatros de la memoria frente a otros monumentos que evocan las tragedias mediante astucias abstractas se evidencia trayendo a colación el memorial del que más se ha hablado en los últimos años, tanto por su imagen como por las controversias que ha generado: el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, construido en Berlín por Peter Eisenman. Se trata de un caso radical por la voluntad del autor de «no simbolizar nada» y de confiar la catarsis que se espera de este tipo de monumentos tan sólo a la geometría. Sobre una cripta oculta, se levantan 2.711 estelas de hormigón de 2,38 x 0,95 metros que conforman una malla deformada, y cuya altura varía entre los 0,2 y los 4,8 metros para modelar un lacónico alabeo. La malla parece ser que evoca la condición incierta de la identidad judía; y los alabeos, los juegos lingüísticos a los que tan aficionado es Eisenman, pero, más allá de la exégesis pedante, lo cierto es que el monumento acaba dependiendo de un simbolismo muy evidente —la imagen de las estelas que emergen del inframundo para delinear un dédalo angustioso—, y acaba traduciéndose en un paisaje que, por mucha voluntad de extrañamiento que haya tenido su autor, resulta familiar en la medida en que recuerda, por su forma, a los conjuntos escultóricos de Richard Serra y a las series minimalistas de Carl Andre. Con todo, el intelectualismo frío y la materialidad sobria se compensan por la experiencia empática del visitante, oprimido catárticamente por las piezas de hormigón y desorientado por el vagar laberíntico al que le obliga la trama de estelas.

Peter Eisenman, Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, Berlín (2005)

Que no es fácil expresar el recuerdo del horror contando sólo con los poderes de la geometría y renunciando al simbolismo y a la presencia de la ruina escalofriante se demuestra bien en el memorial de Eisenman, salpicado una y otra vez por polémicas que, de un modo u otro, han puesto en entredicho su condición monumental. La última de ellas es la propiciada por los collages del artista israelí Shahak Shapira, donde se combinan las fotos de turistas que posan de manera desenfadada en el monumento con imágenes crudas y estremecedoras de cadáveres en los campos de exterminio. Este tipo de trabajos pueden parecer sensacionalistas, pero la pregunta que se deriva de ellos no es baladí: ¿hasta qué punto la geometría y el minimalismo consiguen crear el carácter que se le exige al monumento fúnebre?

Peter Eisenman, Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, Berlín (2005)

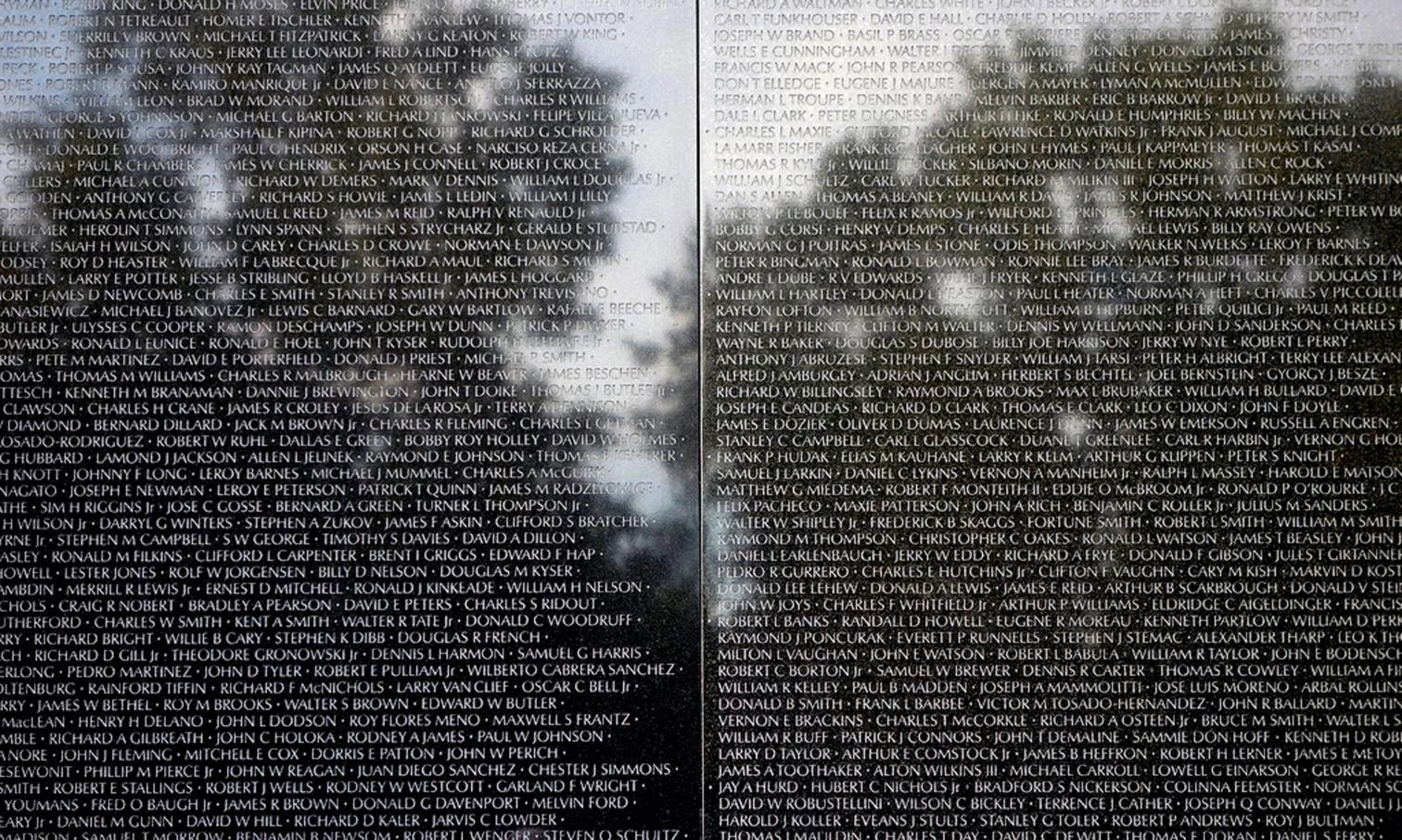

La pregunta resulta también pertinente en otros dos ejemplos ‘minimalistas’ situados en la cuna de los memorials contemporáneos. El Monumento a los Veteranos del Vietnam en Washington D.C., de Maya Lin, es un elegante dispositivo cuya eficacia estriba en la cuidadosa selección y extremada depuración de los motivos simbólicos. El principal es el de la grieta en el terreno, que la autora entresaca del repertorio pintoresco del Land Art para convertirlo en un itinerario quebrado y en pendiente que, con suavidad, penetra en la pradera verde, descarnando un flanco en forma de cuña donde se sitúa un segundo motivo, no menos poderoso: la llamada «pared conmemorativa», revestida de granito negro. Sobre esta pared se graban, con una tipografía clásica, los 58.307 caídos o desaparecidos en combate, al modo de una inmensa lápida. Lo simbólico de la idea de la estela funeraria, lo pintoresco del contraste entre la pradera verde y la pared negra y lo sublime de la inmensa inscripción se combinan así en un monumento silente y al mismo tiempo parlante, basado en ese tono menor que tanto buscaron los arquitectos modernos, pero que no renuncia a tener carácter.

Maya Lin, Monumento a los Veteranos del Vietnam, Washington D.C. (1982)

No menos minimalista y depurado, pero igualmente poderoso, es el Memorial del 11-S en Nueva York, de Michael Arad, planteado como un teatro de la memoria en la medida en que conserva el escenario de la tragedia. Sin embargo, más que los restos de las Torres Gemelas (cuyos fragmentos se exponen en el museo anejo), lo que el monumento custodia es el vacío de su huella, el objet trouvé formado por los dos inmensos cuadrados colocados al bies como si fueran una intervención de Michael Heizer trasladada a un enclave urbano o una instalación de Donald Judd ampliada de escala. Lo interesante es que estas referencias minimalistas, en principio un tanto frívolas, acaban desactivándose por la potencia sublime de dos motivos románticos donde los haya: el bosque que brota en la plaza pública y, sobre todo, la cascada que, precipitándose por los cuatro lados de cada uno de los dos cuadrados, acaba siendo engullida por un inmenso desagüe geológico que parece conducir al Averno. A este efecto se suma el de la interminable lápida con el nombre de los fallecidos, peto perimetral oscuro que se expone al tacto y a la vista, dando testimonio de la presencia inquietante del monumento a quien se acerca a contemplarlo.

Construir símbolos siempre es difícil y, en una época en la que no hay nada que conmemorar, verse abocado a conservar el recuerdo de los genocidios, la destrucción nuclear o los atentados terroristas puede parecer un legado morboso. Los clásicos aseguraban que la historia es maestra de la vida; Walter Benjamin creía que todo documento de cultura lo es también de barbarie. Hoy, la cuestión está en saber si rendir culto a la memoria estetizando la tragedia o custodiando el aura del horror nos hace al cabo mejores.

Michael Arad, Memorial del 11-S, Nueva York (2011)