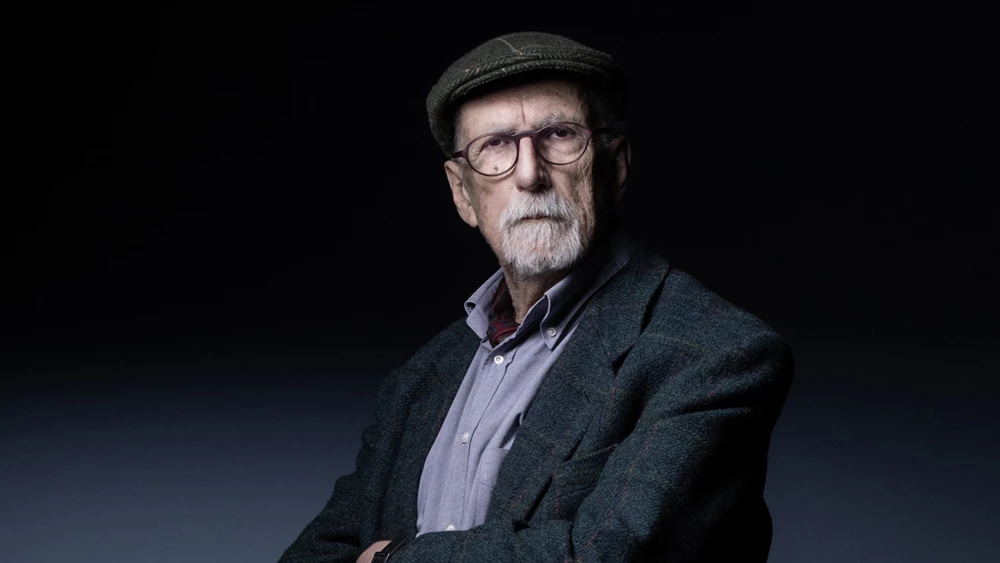

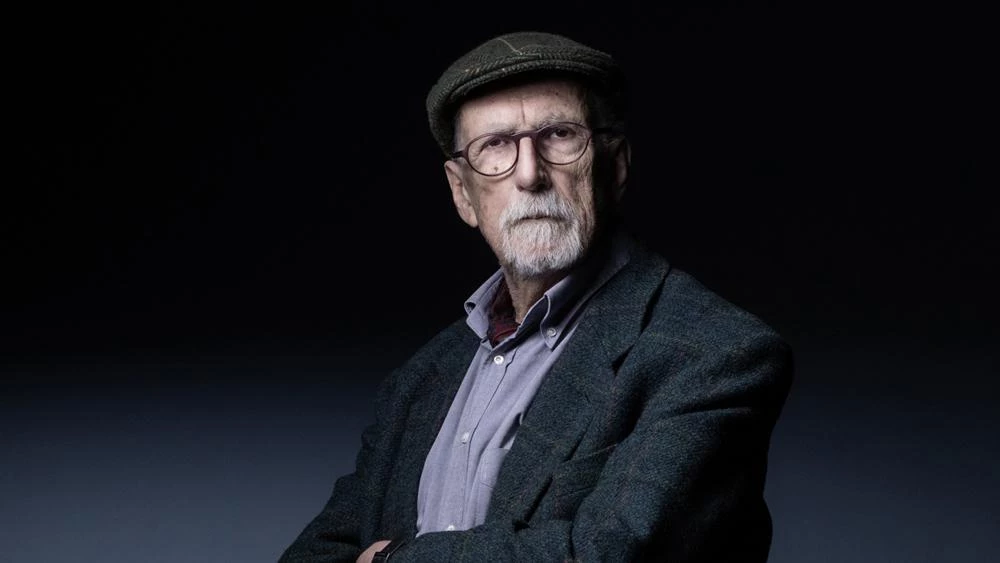

Bruno Latour. Foto: Joel Saget AFP

Bruno Latour ha sido uno de los últimos ejemplares de una especie antaño pujante y hoy al borde de la extinción: el intelectual. En concreto, un ejemplar típico de una subclase no menos prestigiosa y amenazada que la del simple intelectual: el intelectual francés.

En efecto, Latour pertenecía, para empezar, al grupo de quienes hacen del conocimiento, de las letras, menos un trabajo especializado y propiciador de endogamias académicas, que una actividad pública cuyo objeto es poner en tela de juicio los dogmas, ideales o simplemente los conceptos con que nos manejamos todos. Y Latour pertenecía, para continuar, a la nómina de intelectuales franceses —de Sartre a Revel, pasando por Camus, Malraux o Aron— que supieron dar el tono ‘espiritual’ de su época, al mismo tiempo que —o precisamente porque— esgrimían contra ella su acerado escalpelo crítico.

Puestos a clasificar, puede decirse que Latour —intelectual e intelectual francés— perteneció asimismo a otro género más sesgado, más confuso y acaso más dudoso: el de los filósofos que gustan a los arquitectos y que, por un tiempo, consiguen infiltrarse en los congresos y las revistas de la disciplina. Latour no fue en esto original, en cuanto eslabón último o penúltimo de toda una cadena de pensadores franceses con influencia en la arquitectura. Una cadena que había comenzado con Bachelard y Merleau-Ponty en los tiempos de la fenomenología y el existencialismo, había seguido con Foucault y Barthes en los años del estructuralismo y la semiótica, y había acabado entroncando con Derrida y Deleuze cuando se puso de moda la deconstrucción y el hoy tan cacareado poshumanismo.

Si Latour no fue original como intelectual francés que interesó (por un tiempo) a los arquitectos, sí lo fue por los temas que trató y, sobre todo, por el modo al mismo tiempo distante y comprometido con que nos hizo enfocar uno de nuestros problemas más acuciantes: la crisis medioambiental. Más allá de los tecnicismos incómodos con los que se manejó Latour, su perspectiva, alejada por igual del romanticismo new age y del negacionismo a là Trump, se sostenía en una constatación que no podía ser más polémica: “nunca hemos sido modernos”. ‘Modernos’ en el sentido de haber superado las dos grandes y viejas dicotomías platónicas que seguían estructurando el pensamiento occidental: el objeto contra el sujeto, la sociedad contra la naturaleza.

Para Latour, no se trataba solo de que estas dicotomías no se reconocieran como lo que, a su juicio, eran: rémoras ideológicas. Lo fundamental era que nos volvían incapaces —también a los arquitectos— de pensar los problemas inéditos a las que deben enfrentarse las sociedades contemporáneas. Problemas que tienen que ver, precisamente, con objetos que es difícil asociar con uno de los dos polos de las dicotomías clásicas: un virus, el agujero de ozono, los robots, las emisiones de gases de efecto invernadero… Objetos que no son ni puro artificio ni naturaleza pura, sino otra cosa ‘entre’. Esos objetos que, con humor tolkieniano, Latour adscribió al ‘Reino Medio’, el reino de lo híbrido.

Pensar lo híbrido —lo complejo, lo insoportablemente interrelacionado, lo real— fue el propósito que Latour acometió en los muchos libros que fue publicando a lo largo de su larga y polémica carrera. Desde sus, más bien ilegibles, estudios de metodología o epistemología científica, o el Nunca fuimos modernos (1991) que le hizo célebre, hasta los últimos, más ensayísticos y claros (con el tiempo, Latour llegó a ser un buen escritor), como ¿Dónde aterrizar? (2018), en el que analiza las implicaciones políticas del cambio climático, o ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta (2021), que es una suerte de versión de la Metamorfosis de Kafka en la que el escarabajo, que se despierta tras la pesadilla del covid, somos todos nosotros.

Con su peculiar jerga, Latour conminaba en estos libros a distinguir menos entre sujetos y objetos que entre ‘humanos’ y ‘no humanos’; a tomar conciencia del carácter ideológico y aun político que inevitablemente tiene toda disciplina humana —la ciencia y por supuesto también la arquitectura—, y, sobre todo, a ‘resituar’, ‘recolocar’ o ‘aterrizar’ sobre un plano cercano la frágil y ligeramente achatada esfera en la que vivimos. Los de Latour son términos crípticos (nuestro hombre era, a fin de cuentas, un filósofo francés de hoy); términos que, por otro lado, los sociólogos y los profesores de arquitectura, a fuerza de repetirlos sin tino, han desvirtuado y vuelto banales. Esto, sin embargo, no resta crédito al mensaje fundamental de Latour, que resulta meridianamente claro en cuanto se limpia de aderezos tecnicistas: solo hay un mundo bajo la atmósfera, el mundo en el que vivimos y con el cual estamos profunda, inevitablemente, entrelazados. De ahí nuestra responsabilidad… ¡cuidémoslo!

El Mundo: Muere el filósofo Bruno Latour, referente del pensamiento ecologista