El Golfo Pérsico ha devenido un golfo de marcas: marcas de récord y marcas de lujo. Dubai ha levantado el rascacielos más alto del mundo, Abu Dhabi está construyendo el más colosal conjunto de museo del momento y Qatar albergará el Mundial de 2022 con la mayor concentración de estadios de la historia. Allí, las cifras mareantes de récord se unen a la pasión por los emblemas de lujo o la excelencia: si en Dubai el techo del planeta lo ocupa un hotel de Armani y sus malls ofrecen la mayor concentración de boutiques de glamour que se conoce, en Abu Dhabi el circuito de alta velocidad donde Alonso perdió el campeonato se extiende con el gigantesco Ferrari World, y Qatar añade a sus signos de opulencia la camiseta del Barça, obtenida mediante un contrato deportivo sin precedentes. Instituciones culturales como el Louvre, British Museum, Guggenheim, New York University, Georgetown o Carnegie Mellon establecen sedes o franquicias que se alojan en espectaculares obras de autor, y los arquitectos mismos devienen marcas codiciadas.

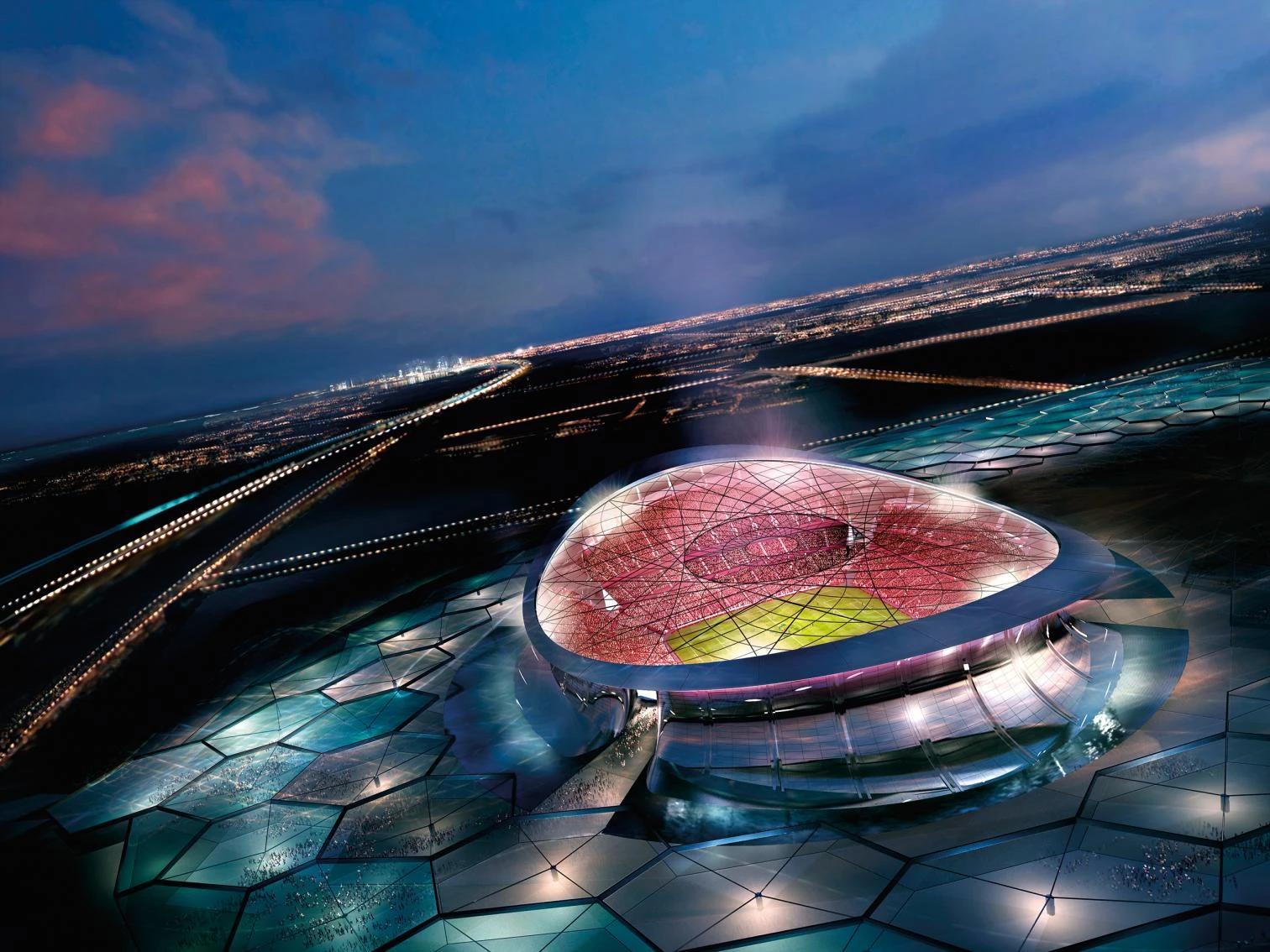

A finales de noviembre, la entrega de los premios Aga Khan —uno de los cuales se concedió a los españoles Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano por su admirable y silencioso Museo Madinat al-Zahra—, reunió en Doha, capital de Qatar, al director del MoMA Glenn Lowry y al decano de Harvard Mohsen Mostafavi con Jean Nouvel —que ha construido allí una delicada torre en forma de obús, y está levantando en Abu Dhabi una sede para el Louvre que se cubrirá con una cúpula interminable e ingrávida— y con Rem Koolhaas —que tiene en marcha en Doha una biblioteca y un centro de estudios estratégicos, dos de sus muchos proyectos en el Golfo—, mientras en Abu Dhabi Norman Foster —que construirá en Qatar el estadio icónico del Mundial— supervisaba la finalización del exacto y umbrío Mercado Central, inauguraba la primera fase de su innovadora ciudad ecológica, Masdar, y presentaba con la Reina de Inglaterra su proyecto para el Museo Nacional, una construcción soterrada bajo una colina artificial que sólo proyecta hacia el cielo grandes lucernarios evocadores de una cola de halcón (la cetrería es la aristocrática afición de los jeques), y que se unirá al Louvre de Nouvel, al Guggenheim de Gehry —doce veces mayor que el de Nueva York—, a la Ópera de Zaha Hadid y al Museo Marítimo de Tadao Ando; una constelación de talento a la que podrían añadirse los autores de las obras culturales de Qatar, el Museo de Arte Islámico de I.M. Pei (que exhibe una colección difícilmente igualable), los edificios de Arata Isozaki, Ricardo Legorreta, César Pelli o Antoine Predock en la Education City y, last but not least, el próximo Museo del Orientalismo encargado a Herzog y de Meuron. Se diría que la crisis del mundo no pasa por el Golfo, donde sobrevive el apetito de obras icónicas y arquitectos estrella como garantía de calidad o de glamour.

Desde luego, el modelo económico y urbano de Qatar o Abu Dhabi —ambos opulentos por sus reservas de gas y petróleo— es muy diferente del asumido por Dubai, cuya ausencia de recursos naturales lo llevó a depender de una burbuja inmobiliaria, turística y financiera que estalló espectacularmente hace un año, provocando un rescate por parte de Abu Dhabi (ambos forman parte de los Emiratos Árabes Unidos) que se expresó simbólicamente en el cambio de nombre del rascacielos diseñado por Adrian Smith de SOM para batir el récord de altura: se le conocía como Burj Dubai —Torre de Dubai— y tras el colapso pasó a llamarse Burj Califa, en honor del jeque que gobierna Abu Dhabi. Sin embargo, en los tres existe una estructura social pareja, organizada como una pirámide con tres estratos sin permeabilidad entre ellos: los qataríes o emiratíes, poco numerosos e inmensamente privilegiados; los expatriados, profesionales de países prósperos que ocupan puestos de responsabilidad, cobran sueldos muy generosos y disfrutan de múltiples ventajas, aunque apenas se relacionan con los nacionales del país; y la gran masa de trabajadores, en su mayoría del subcontinente indio, que forman la mano de obra de la construcción o los servicios, obtienen salarios míseros —si bien superiores a los de su lugar de origen—, no tienen derecho a traer a sus familias y son repatriados al término de sus contratos.

Esta extraña estructura social, unida a las colosales rentas del gas y del petróleo, permite a Qatar crecer al ritmo casi inimaginable de un 20 por ciento anual —el centro de negocios de Doha, formado por varias decenas de rascacielos con una altura similar a las cuatro torres madrileñas, se ha edificado en sólo una década; su mediocridad arquitectónica hace brillar la celosía plateada de la torre de Nouvel como una perla entre la basura, pero aún así el logro de su construcción simultánea causa admiración—, y ha producido también el milagro de que Dubai, esa especie de Miami con anabolizantes, anuncie ya el rebote de la crisis y prevea un crecimiento de un 4 por ciento para 2011, por más que el desplome de los precios inmobiliarios la haya convertido en un barrio dormitorio de Abu Dhabi, congestionando durante los días laborables —de domingo a jueves— la autopista que une ambas ciudades. En el Golfo, tanto la economía urbana como la arquitectura icónica siguen fieles a un lema testarudo, más por más.