Casa en Mojácar

Alberto Campo Baeza Modesto Sánchez Morales- Tipo Casa Vivienda

- Fecha 2018 - 2023

- Ciudad Mojácar (Almería)

- País España

- Fotografía Javier Callejas

Cuando en 1964 Bernard Rudofsky llenó las salas del MoMA de arquitecturas sin arquitectos, entre las casas-cueva de la Capadocia o las chozas de adobe malíes incluyó dos fotografías de Mojácar tomadas por Ortiz Echagüe, y las acompañó de un pequeño texto en el que lamentaba cómo el turismo desaforado ya entonces estaba haciendo mella en el perfil del pueblo almeriense con la construcción de hoteles y villas de falso estilo vernáculo. Con todo, el encanto morisco de sus callejas y sus edificios encaramados a la roca no se ha perdido y sigue reclamando que cualquier intervención se doblegue con humildad a la visión del conjunto.

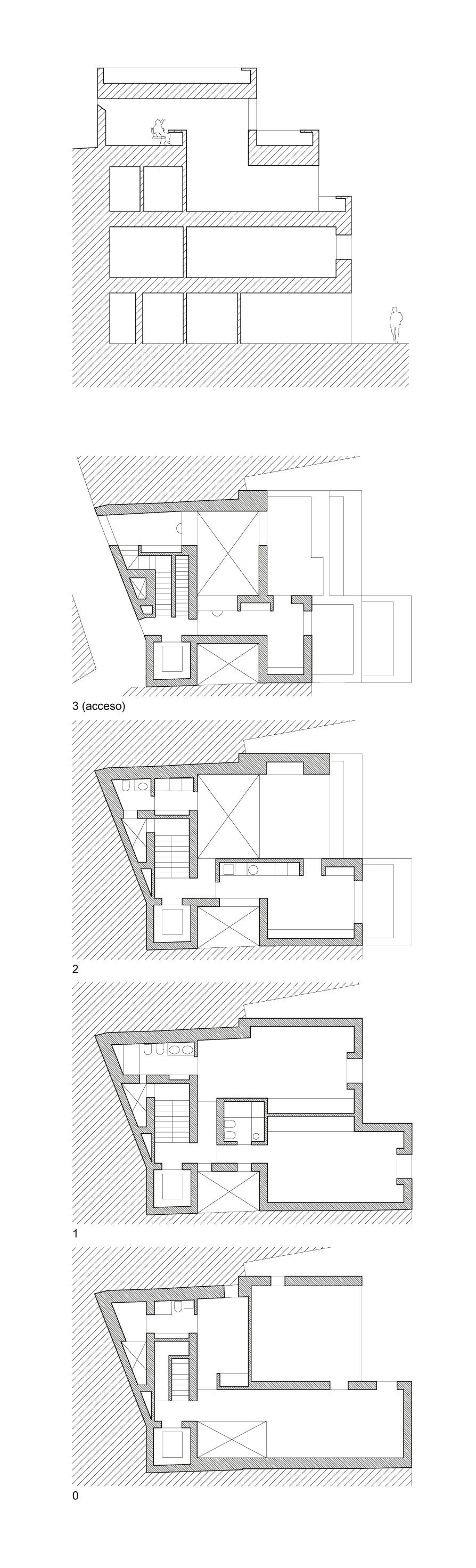

En un solar entre medianeras, escarpado como todos allí, se levanta una casa concebida como una cascada de volúmenes que se escalonan en descenso desde el nivel de entrada, sobre el cual solo se alza una planta aunque las ordenanzas tolerasen dos, en deferencia a los vecinos posteriores. Toda ella se encala a la manera tradicional, para desleír la residencia entre la abigarrada casba y hacer llegar al interior esa pureza mediterránea a la que también contribuyen los acabados en caliza blanca de las terrazas y la propia luz, que afluye al espacio principal a doble altura a través de huecos dispuestos con inteligencia para no perder la límpida vista del mar.