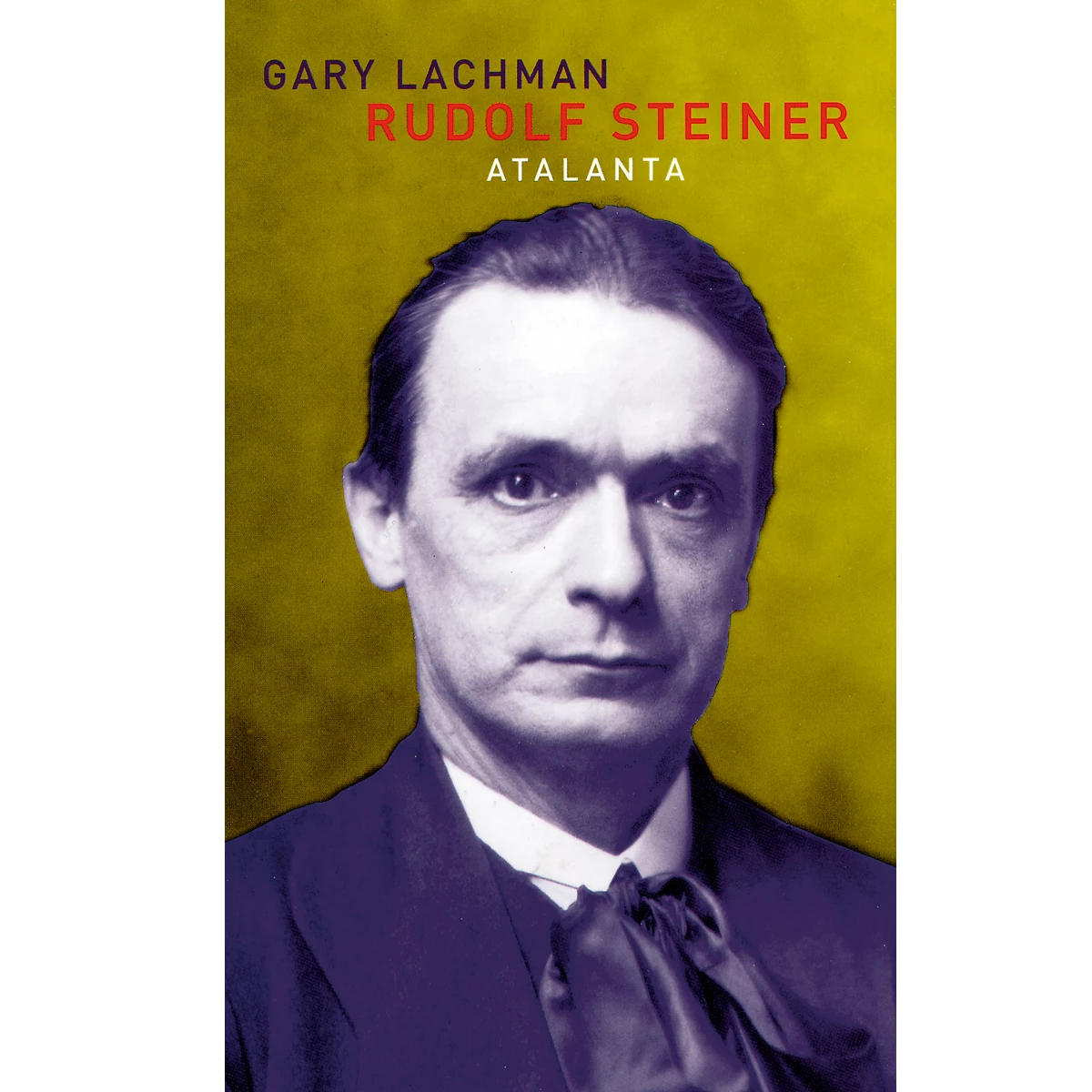

Como desconfiamos de los profetas, y Rudolf Steiner en verdad lo fue, su figura anacrónica resulta hoy casi desconocida. El 150º aniversario de la muerte del pensador y arquitecto (veáse Arquitectura Viva 137) sirvió para recordarlo merced a cuatro biografías en alemán; ninguna ha sido traducida, por lo que el libro de Gary Lachman sobre el personaje cubre en parte el vacío historiográfico en español.

Modelado por la sensibilidad new age, y admirador cándido de su biografiado, Lachman traza con amenidad el perfil de un hombre polifacético y contradictorio, capaz, por un lado, de desbrozar la epistemología kantiana o de inventar nuevos métodos para el cálculo de estructuras de hormigón y, por el otro, de describir la vida en la Atlántida, o defender que el odio de Marx al capitalismo se debía a su vida anterior como terrateniente expropiado.

Nacido en 1861 en el entonces Imperio Austrohúngaro, Steiner supo conciliar su vocación esotérica y neorromántica con un raro rigor lógico, que le llevó a intimar pronto con el pensamiento de Hegel, Nietzsche o Goethe, de quien fue editor con tan sólo 23 años. Su carrera se lanzó en torno a 1900, cuando rompió con la Teosofía de Madame Blavatsky para fundar su propia secta, la Antroposofía, en la que las tesis más absurdas sobre el cosmos y los espíritus se fundían con una saludable filosofía práctica basada en la euritmia de los cuerpos y las mentes. De ahí su fama entre el público de media Europa, ávido de compensar el positivismo del momento con una espiritualidad un tanto esnob. Como demuestra Lachman, fue la fama la que convirtió a Steiner en arquitecto, toda vez que sus acólitos le pidieron que proyectase su propio Bayreuth, el Goetheanum, que acabaría siendo una de las construcciones más singulares del siglo xx. Poco antes de morir en 1925, Steiner profetizó el fin de la Europa civilizada. No se equivocó. Cuando se terminó en 1929, el Goetheanum era ya una obra anacrónica: la época no estaba para romanticismos.