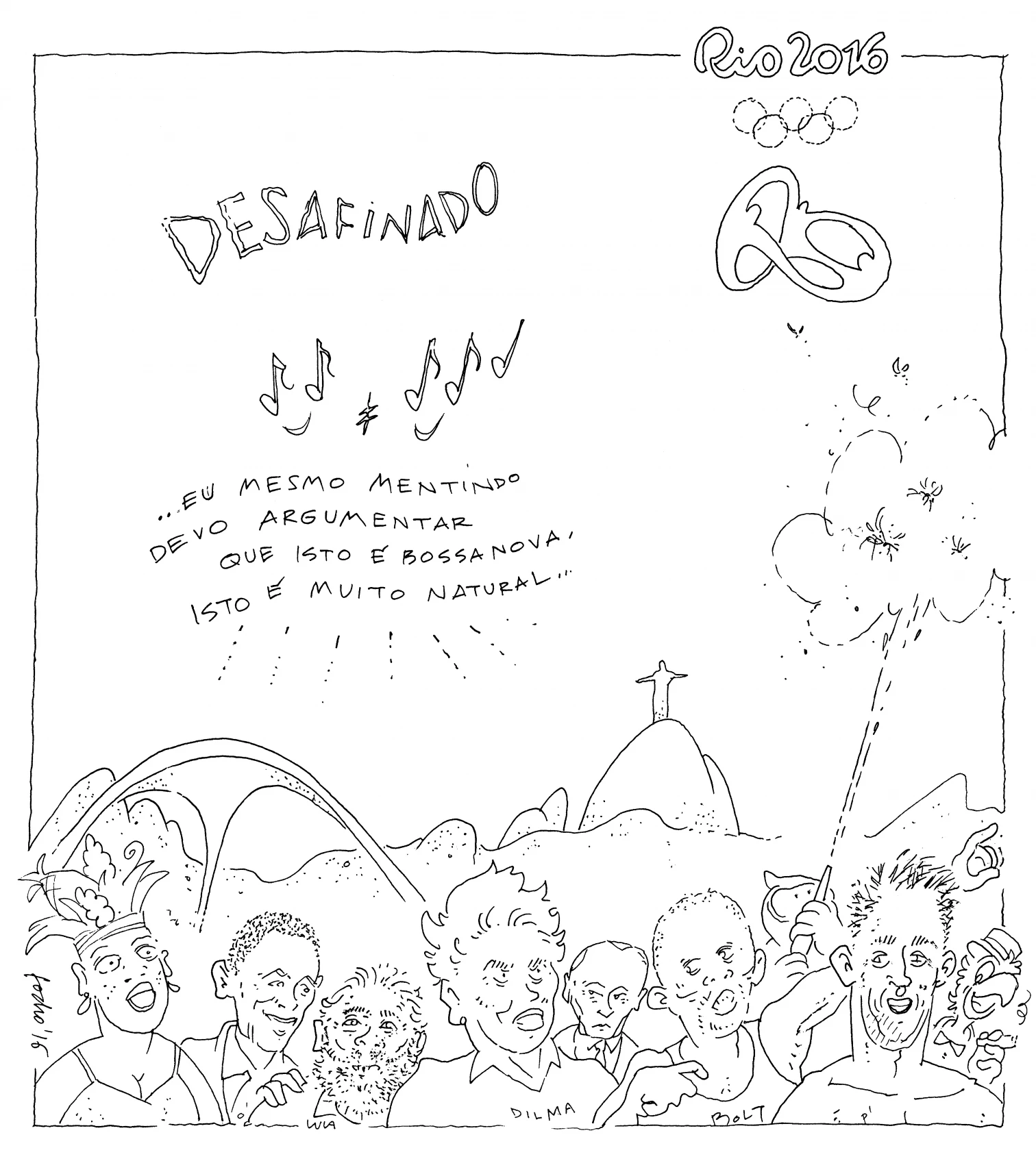

Las mediáticas ceremonias de apertura y clausura (incluidos los consabidos fuegos artificiales que, en esta ocasión, se pudieron ver también desde las favelas) no lograron ocultar el hecho que de verdad distinguió los Juegos de Río de Janeiro de los anteriores: la ausencia de iconos arquitectónicos. Bajo el escrutinio de una población desconfiada como nunca de los despilfarros de los políticos (y con Dilma Rousseff sometida a impeachment) y la mirada exigente de una opinión internacional descreída del ‘milagro brasileño’, los Juegos de la ciudad carioca tuvieron un perfil bajo. Sólo el alarmismo por el zika y los ejemplos de incompetencia llevaron a los informativos otras noticias que no fueran las deportivas. Así, la situación del país —sometida desde hace unos años a una doble crisis económica y política— ha hecho de los Juegos menos la celebración del poderío emergente de Brasil que la constatación de los límites de su crecimiento y de las dificultades para equipararse a los países desarrollados. No hubo lugar, por tanto, ni para la ambición urbanística de Londres 2012 ni menos aún para la hiperbólica puesta en escena del poderío chino en Pekín 2008. En su lugar, la moderación dio el tono general de una propuesta que, en lo arquitectónico, no aportó soluciones de interés más allá de la utilización (una vez más) del magnetismo del Estadio de Maracaná. «No queremos que sean unos juegos recordados por sus innovaciones; sino por los atletas», declararon los organizadores. Y es cierto: los Juegos de Río no serán los de Río, sino tal vez sólo los de Phelps, Bolt o Biles.